音楽がやりたい #3 〜ラーガ〜

ラーガとは

一般的には、時間帯や季節ごとに異なるラーガがあることが知られている

テリーさんは、”mood”や”spirit”という言葉を使ってよくラーガの説明をしてくれる

今の時点でのわたしの理解としては

-------

ラーガとは、その場の”mood”を創るもので

またラーガとは、その”mood”の”spirit”を音階にしたもの

例えば、朝日も夕日も太陽が地平線にある景色だけれど、それぞれの”mood”がある

朝日が昇る時の、あの”mood”を創りだしている”spirit”がある

夕日が沈む時の、あの”mood”を創りだしている”spirit”がある

ラーガとは、それらの”spirit”たちを、忠実に、音程の軌跡で表現したもの

そしてそれらの音程の軌跡には、spiritと同じ名前が付けられている

(Bhairavは、音階の名前ではなく、Bhairavというspiritの名前で、そのspiritと共鳴することでBairavを正確に奏でることができると説明してくれた)

ラーガはマイクロトーンなのだ、とテリーさんはよく言っている

分かりやすく言えば、ド~ド#の間には、無限に音階が存在する

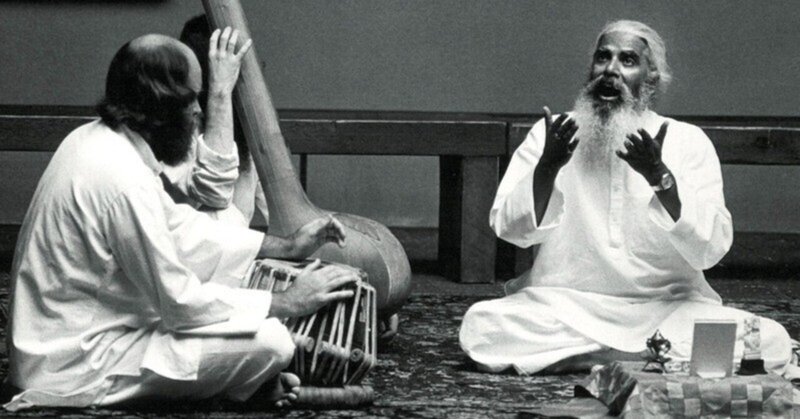

ここで、テリーさんが、師匠のPandit Pran Nathを収録したドキュメンタリー映像を紹介したい

タイトル「In Between The Notes」

https://www.youtube.com/watch?v=AYtHhS_Re8Y&t=2s

ラーガの基本は、細かい音程の差を繊細に聴き分けること

音波だけではなく”mood”そのものを、宇宙が奏でる音として聴くこと

なぜなら、音程がずれれば、その”spirit”ではなく、別のものなってしまう

インド古典音楽が難しいものとして認識される理由の一つには、この音程への厳しさが挙げられるのではないかと思う

テリーさんは、聴くことの大切さに最も重きを置いている

周りでどんな音が鳴っているのか

自分はどんな音程で歌っているのか

自分の”mind”の”mood”は今、どんな音を鳴らしているのか

聴く力を鍛えることこそ、ラーガの練習であり

それによる恩恵は、宇宙を知ることにつながるということなのだ

Multaniという砂漠のラーガがある

わたしは砂漠を経験したことがない

わたしは、テリーさんが歌うMultaniの音程の軌跡をなぞり、練習をしながら砂漠に思いを馳せ、まだ降り立ったことのないインド・パキスタンの砂漠を感じ取ろうとしている

そして、テリーさんには、Multaniへの理解を深めるためには、必ず、現地に赴く必要があると言われている

冒頭に戻って

一般的に、ラーガと聞くと、時間帯や季節ごとに歌うラーガが『決められている』ような風潮?印象?があるのだが、テリーさん曰く、Pandit Pran Nathは、その時の自身の”mood”によって、歌うラーガを決めていたそうだ

故に、インド古典音楽界では異端扱いだったらしい

具体的なラーガの基礎練習として、ガイド音のタンプーラを聴きながら、基準音 Sa(西洋音楽のド)を発声する練習がある(現地では、まず、この練習を三年やるらしい)

Pandit Pran NathのタンプーラをLa Monte Youngがチューニングし、Marian Zazeelaと演奏している音源がある

The Tamburas of Pandit Pran Nath "82 VII 15 c. 6:35 — 7:35:30 PM + c. 6:37 — 6:52:30 PM NYC"

最後に、この音源に寄せられたテリーさんの文章を自動翻訳機能で日本語にしたものを載せて今回の締めとさせていただく

「この録音は貴重な芸術品であり、このハイアートの微妙な振動の質を理解できる人々によって、今後何年も大切にされる古典となる運命にある。Ragaの正確なピッチと形状を厳守するという、過去の崇高なマスターによって支持された高い理想に対する関心が薄れている時代に、Pran Nathは伝統的かつ革新的な方法で、これらの古代の方法の純度への激しい献身で一人立ちした...。彼のライフワークは、個々のRagaの真の形と正しい音程への奉仕であり、それらを神の音の現れとみなし、これらの音程と形がそれぞれのRagaに対してユニークに定義されたときにのみ、正確に実現されうるのである。

タンブラはこの作業の生涯の伴侶であり、それぞれの周波数と形はその細かく調整された基準との関係で測定され、彼はその識別の耳とこの由緒ある弦楽器の光沢のある共鳴の間に入るいかなる要素に対しても、ほとんど我慢や共感を示さなかった。

弟子のラ・モンテ・ヤングとマリアン・ザジーラにとっても、これは最も大切な目標であった。このタンブーラの傑作は、細心の注意と愛情を持って制作され、この楽器を記録した他のどの試みよりもはるかに優れた、稀有な貢献をしています。私はこの録音を自分の練習によく使っているが、今回、世界中の生徒や愛好家に提供できることを嬉しく思う。何度も言われているように、2つのタンブーラの間に座っていると天国にいるようだ。

原文以下

"This recording is an invaluable artifact, destined to become a cherished classic, valued for years to come by those able to appreciate the subtle vibratory qualities of this High Art. In an age of diminishing concern for the high ideals upheld by the venerated masters of the past for strict adherence to the precise pitches and shapes of Raga, Pandit Pran Nath stood alone in his fierce devotion to purity of these ancient ways in a manner that was both traditional and innovative ... His life’s work was service to the true shape and correct pitches of each individual Raga, regarding them as manifestations of a Divine Sound that could only be accurately realized when these pitches and shapes were uniquely delineated for each and every Raga.

The Tambura was a lifelong companion to this work, as each frequency and shape was measured in relation to its finely tuned yardstick and he had little patience or sympathy for any elements that came between his discriminating ear and the lustrous resonance of this venerable stringed instrument.

For his Disciples, La Monte Young and Marian Zazeela, this was also the most cherished goal. The extreme care and loving attention given to the making of this masterpiece of Tambura Artistry make it a singularly rare contribution that far outshines any other attempts to capture this instrument in recorded media. I often use this recording to accompany my own practice and am delighted that now it will be available to students and connoisseurs worldwide. As has been said many times, sitting between two tamburas is Heaven."

—Terry Riley

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?