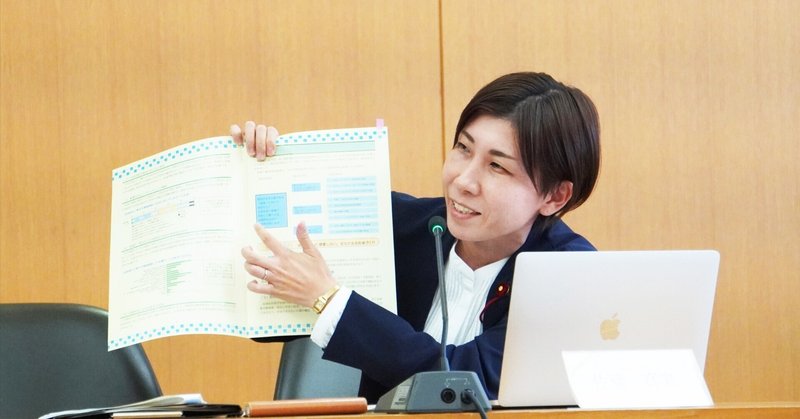

保健福祉委員会での議案外質問まとめ①

議案外質疑とは、その名の通り定例会などで上がってきた議案とは別に、議案以外のことで質問したいことを質問できます。持ち時間は“委員会に所属する会派人数×10分”なので、私は10分もらえました。

長文になってますが、興味ある方はぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。

①ユニバーサルデザインについて

※ユニバーサルデザイン(UD)とは・・・

簡単にいうと、「みんなにやさしいデザイン」です。

UDの7原則

1:誰にでも公平に使用できる

2:使う上で自由度が高い

3:使い方が簡単ですぐわかる

4:必要な情報がすぐに理解できる

5:うっかりミスや危険につながらないデザインである

6:無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できる

7:アクセスしやすいスペースと大きさを確保する

さて、質疑に入ります。

▶︎継続している取組の状況について

【佐藤Q.】さいたま市は平成21年(2009年)3月に、さいたま市ユニバーサルデザイン推進基本指針を策定している。職員がユニバーサルデザインについて学ぶ機会は現在も継続しているのか?実際に行っている事業とこれまでの受講人数の総数は?

【福祉局A.】市では、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、障害を理由とする差別の解消を推進するために市職員が必要な知識を習得している。

思いやりの心を育むことを目的とした研修会を都市戦略本部と福祉局が連携して実施している。この研修会は、全庁職員から受講者を募り、業務を行う上での気づきの心や、窓口対応での気遣いの心などを育むことを目的とし、講義型の研修やバリアフリー疑似体験を通して思いやりの心を育むことを目的とした体験型の研修を一体的に実施している。

令和4年度(2022年)は、講義型及び体験型それぞれ1回ずつ実施し、合計で462名受講。累計講義型の研修は15回実施、体験型の研修は 7回実施。

延べて4,821名の職員が受講している 。

▶︎情報のユニバーサルデザインとカラーユニバーサルデザインについて

【佐藤Q.】市民の皆様へさいたま市の事業をお知らせしたり、パブリック・コメントなど意見を募る際などには、資料掲示や広報が必要不可欠である。しかしながら、区役所の窓口はポスター掲示等の情報の乱立が目立ち、ホームペ ージであれば、階層が深過ぎて検索しても欲しい情報が見つけづらいという声が市民から聞こえている。情報のユニバーサルデザインの福祉局としての考え方と取組について見解を伺う。

また、今年の3月に発行された保健福祉総合計画だが、カラーユニバーサルデザインの基本がしっかりと反映されておらず、読みづらい、見えづらい、そして伝わりづらいものになっている。例えば青い背景に黒い文字で書かれている。これは読みづらいんじゃないかなと思う。

埼玉県は、カラーユニバーサルデザインのガイドブックを作成、ホームページで公開し、活用してほしいと啓発している。さいたま市でもユニバーサルデザインを推進していくのであれば、こういったガイドブックを活用していく必要があるかと思うが見解を伺う。

【福祉局A.】委員御指摘のとおり、ポスターやホームページ等、様々な媒体において、情報を受け取る側の市民にとって、気づきやすく、伝わりやすいものとなるよう情報を発信する側が配慮し、工夫するという視点は大変重要であると認識している。

本市においても、他局の取組ではあるが、広報物を作成し、情報を発信する際に活用できる研修、資料等もあるので、そうした学びの場を積極的に活用し、福祉局としても、ユニバーサルデザインを取り入れた広報物の作成及び情報の発信に努めていきたい。

事例として示されたさいたま市保健福祉総合計画のカラーユニバーサルデザイン への配慮に関する指摘については今後の参考とし、真摯に受け止める。

また、福祉局では、さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づき、まちづくりに活用すべき整備、それから推奨基準となります整備基準マニュアルを定めている。情報のユニバーサルデザイン及びカラーユニバーサルデザインへの配慮に関しまして、 例えば案内標示等を見やすい位置に掲げるなど、色覚障害などの特性により色の見え方 に違いのある方へも、きちんと識別できるよう背景色との色の組合せ、それからコントラストをはっきりとつけるなど、配慮するように求めていく。

今後も改めてユニバーサルデザインの観点を踏まえ、高齢者、障害者などをはじめ、全ての市民にとって暮らしやすい福祉のまちづくりを推進していく。

///佐藤からこの質問に対して最後に///

職員の皆さんが汗水垂らして魂を込めて計画した事業が、いざ表に出る際に、情報を選ぶ側、受け取る側、扱う側が、「選べない・受け取れない状況をつくってしまう」というのは、大変もったいないなと日頃から感じている。

市民の皆さんからの「知らなかった」「分からなかった」という声をなくし、計画した事業を十分効果的に行えるようにしていただきたい。

それと併せて、さいたま市はノーマライゼーション条例を制定しているので、現場レベルからこのユニバーサルデザインを浸透させていくことは、大変重要なことと思います。 ぜひ福祉局の皆さんが率先してお手本になるように、今後ともしっかりと取り組んでいただきたい。

・・・残りの質問の続きはまた後ほど。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?