【SFラノベ】伊流花がせめてきたぞっ! ②

翌朝…

久根川駅前に立てられた簡易テントには、世界平和部の三名が集合していた。

各地の紛争の現実を示したパネルを設置し、テーブルに備品のラジカセを置く。

「ぶちょ〜、テープってどうやって入れるんですかあ〜?」

署名の呼びかけを録音したカセットテープを手に、恭子がラジカセをいじくり回していた。

「ラジカセ使ったことないの?ほら、その三角マークがイジェクトボタンだからそれを押して…」

「ラジカセ、懐かしいなあ。おじいちゃんちにもまだあるよ」

署名用の紙をクリップボードにはさみながら、信幸が言った。

こんな古い備品の使い方は、知らない方が普通かもしれない。

「世界平和実現のために、署名をお願いしまーす!」

平和部員三名は、9月とはいえまだまだ暑い陽気の中、署名活動を続けた。

特に伊流花の熱心さに、信幸は毎度のことながら感心せずにいられなかった。

海外の紛争も重大問題だが、そんな伊流花と一緒にいられるこの平和こそが、信幸にとってはいつまでも続いて欲しいものだった。

「ほお、世界平和実現のための署名かね…」

信幸の前に、恰幅のいい中年の男が立った。

ノリの効いたシャツにボウタイというスタイルは、どこか学者か教師のような雰囲気を醸し出している。

「協力してもいいが…君たちは、こうした活動のためにどれくらい勉強しているのかな?」

「え?勉強…です…か?」

「そうだ。例えば第二次大戦後、最も世界平和が危機に陥った事件は知っているかね?1962年のことだ」

「え…と」

答えられずに言い淀んでいる信幸を、男は挑発するような目つきで見下ろした。

「キューバ危機ですね」

信幸の背後から伊流花が答えた。

「ほお、女の子の方がよく勉強しているようだ」

「部長ですから」

「そうか。では部長さん、あの時なぜソ連はキューバから核ミサイルを撤去したのかね?」

「アメリカが見返りとして、トルコからミサイルを撤去したから…と、言われています」

伊流花はその後も、男の質問に間髪を入れずに答え続け、ついに男は根負けしたかのように、渋々と署名に応じると立ち去っていった。

「あ、ありがとう、部長…」

「たまにいるのよ。ああいう子供相手にマウント取るのが趣味みたいな大人。だから赤津くんももっと勉強しておいて」

「そうだな…でも部長にはとてもかないそうにないや…」

弱音を吐きながら、信幸は伊流花がなぜここまで努力出来るのかと思い、ふとした疑問を口にした。

「部長はさ…世界平和のためにいろいろ努力してるんでしょ?それは人間にとって平和が一番大切なものだと信じてるから?」

「もちろん!…と言ってもいいけど、もっと大切なものがあるかもね。ううん…もっとというより、平和と表裏一体と言うか、支え合ってるというか…」

「何それ?」

「考えてみて。わかったら副部長にしてあげる」

なんか、全く魅力のないインセンティブだなあ…

「ありがとうございまーす!」

来生恭子のところではギャル連れのちょっとチャラい若者が、ペンを取ってクリップボードに署名するところだった。

が…直後、恭子が「ヒッ!」と息を呑んで硬直した。

何があったのかと近づいて見ると、恭子の署名用紙には紙面いっぱいに「バカ」と書かれていた。

「!」

チャラ男はペンをクリップボードの上に放り投げてあざ笑った。

「世界平和とか、甘っちょろいこと言ってんじゃねーよ。バーカ!」

「何するんですか!」

伊流花が、チャラ男につめよった。

「彼女にあやまってください!」

チャラ男は無視を決め込んで、その場を立ち去ろうとしたが、伊流花は見逃さなかった。

「ちょっと!」

自分の肩に伸びた伊流花の手を、チャラ男は乱暴に振り払う。

「はなせよ、このガキ!」

はずみで、伊流花は突き飛ばされ尻餅をついた。

「もーいいよ。行こ」

連れのギャルがチャラ男を引っ張ってその場から引きはがした。

「現実を見ろよ!ガキども!」

べそをかく恭子と、唇を噛んで立ち上がる伊流花の間で、信幸は何も出来なかった自分の不甲斐なさに足元を見つめるしかなかった。

一時間後…

駅近くを流れる久根川のほとりに腰を下ろし、平和部の三人は昼食をとっていた。

「ぶちょー、おにぎりもう一つありま〜す」

「お、サンキュ」

女子二名はすっかり立ち直っていたが、男子一名はまださっきの出来事を引きずりながらシャキシャキレタスハムサンドを飲み下していた。

「なんで…平和って言葉にすると馬鹿にされるのかな…みんな平和が一番だって思ってるはずなのにな…」

「赤津君は、まだああいうのに慣れてないんだね」

伊流花が言った。

「あたしは小四の頃から家族と活動してるけど、こんなことしょっちゅうよ」

「じゃあ、部長は平気なの。あんなことされて…」

三つ目のおにぎりを食べ終わり、世界平和部の部長は河原の草むらにどっと寝転がった。

「そうね…平気だけどさっきのチャラ男にはなんだか嫌気がさしちゃったな…こんなことしてても、世界に平和なんか来ないよね。むしろ、平和なんて人類にはもったいないのかもね…」

思わぬ言葉に、信幸は伊流花のビン底メガネをまじまじと覗き込んだ。

「いっそのこと…地球なんかエイリアンか何かに侵略されちゃえばいいのかもね…それで平和が来るならそっちの方がマシじゃない?」

「本当にそう思っているのかね?」

聞き返したのは、信幸ではなかった。

恭子でもなかった。

三人は、突然目の前に現れた声の主の姿を呆然と見つめた。

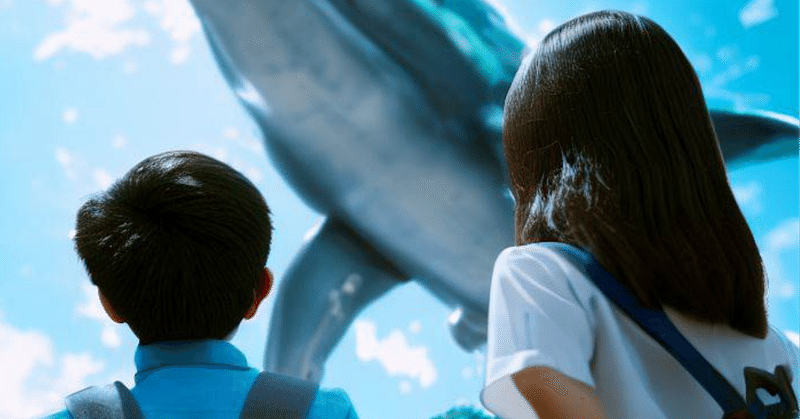

それは、イルカだった。

川面の上の空中に、ぷかぷかと浮かぶ一匹のイルカ。

だがよく見るとそのイルカは体のあちこちにチューブやスイッチといった部品を身に付け、とがった顔のまわりは透明のフードで覆われている。

体にピッタリした、宇宙服のようなものに身を包んでいるのだ。

イルカは重ねて問いかけてきた。

「本当に、この惑星を渡してもいいと思っているのかね?平和と引き換えに…」

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?