全国水族館の旅⑲渋川マリン水族館

瀬戸内海は日本最大の内海です。カブトガニやナメクジウオといった貴重な海洋生物の生息地となっているうえに、大きなクジラ類が出没することもあります。そして、おいしい魚介類がたくさん獲れるので、水産資源を得るために我々になくてはならない海です。

瀬戸内海に面する渋川海岸。そこには、豊かな海の生命と出会える水族館が立っています。

日本中に恵みを与える瀬戸内海

瀬戸内海は言わずと知れた日本最大の内海であり、おいしい海の幸がたくさん獲れます。私たちに恵みを与えてくれている海にはどのような生き物たちがいて、どのような生態系が築かれているのか、とても気になるところです。

ぜひとも、渋川マリン水族館にて瀬戸内海の秘密を心ゆくまで学びたいところです。

渋川マリン水族館は海岸線に位置しているため、車で向かうのがベストな選択だと思われます。筆者は岡山市内でレンタカーを借り、1時間ほどドライブを経て、恵みの瀬戸内海に到着しました。

渋川海岸はとても美しいので、砂浜を歩いているだけでも癒されます。海の眺めと潮の香りを楽しんだら、ダイヤモンド瀬戸内マリンホテルの近くの水族館へと向かいましょう。

潮の香り漂う海岸沿いの水族館

水族館+博物館! 日本の海の生命を見て学ぶ

本館の正式名称は玉野市立玉野海洋博物館と言って、厳密には海洋博物館となります(そもそも水族館とは博物館の一種です)。施設は水族館と標本資料の陳列館の2つから成っており、瀬戸内海の環境を網羅的に学べる構成となっています。

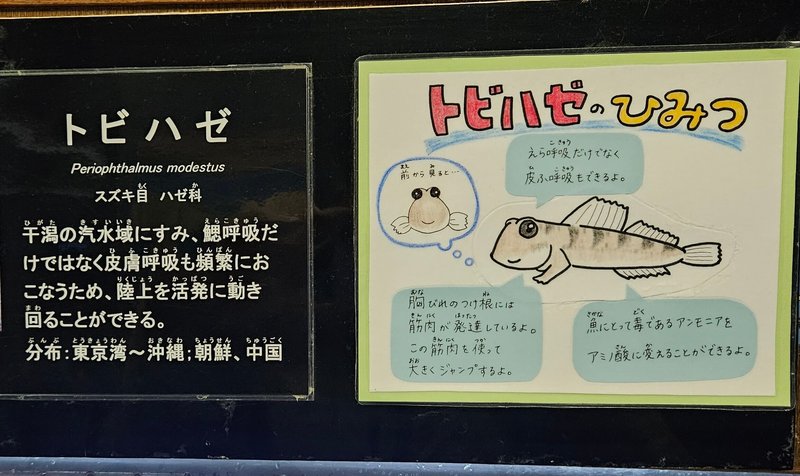

瀬戸内海の環境を覗く前に、ユニークな生き物たちがお出迎え。不思議な形の展示水槽や手描きの親しみやすいキャプションによって、来館者の視線は釘付けです。

可愛い生き物たちに癒されたら、いよいよ本格的に瀬戸内海や日本の幅広い海に暮らす生命に会いに行きましょう。私たちが普段食べている魚たちから、ちょっと風変わりな種類まで実に様々な生き物たちが、海洋にひしめき合っていることがわかります。

このエリアには美しい魚だけでなく、おいしそうな魚たちもたくさん展示されています(笑)。

海の生き物たちは保護すべき生命であると共に、持続的に利用可能な水産資源としての側面があります。そう思うと、水槽で活き活きと泳ぐクエやアカメの姿に、改めて感謝の念を感じます。

無脊椎動物は愛らしくて個性的な子たちが多いです。特に白いナマコは縁起がいい生き物らしく、見事な純白に見入ってしまいます。また夏に渋川の海を訪れて、岸辺の生き物を観察してみたくなりました。

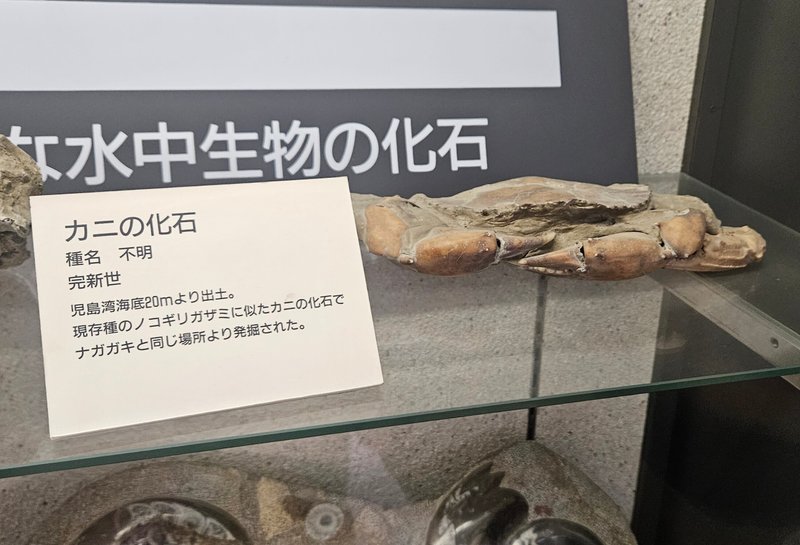

前述の通り、本館には各種標本を展示する陳列館があります。瀬戸内海のみならず、多様な海域の生物たちが集められています。

海洋博物館と称して差し支えない資料性の高さと展示クオリティ。水族展示の合間に、しっかりと見ておきましょう。マニアの方は、熱中して時間を忘れてしまうかも(?)。

生き物との距離の近さを楽しめる体験展示

本館には生き物をゼロ距離で観察できる展示がいくつかあり、大人も子供もテンションMAXで楽しめます。

屋外展示エリアで人気を集めているのは、みんな大好き鰭脚類(アシカやアザラシの仲間)です。本館の飼育個体は好奇心旺盛な子が多く、来館者とよく目を合わせてくれます。特にゴマフアザラシの水槽前では、シャッターチャンスを狙う家族連れの微笑ましい姿が見られます。

もう1種の鰭脚類はキタオットセイです。ただ、展示エリアのプールを見てもすぐには見つからないかもしれません。思わぬところで休憩している場合がありますので、手摺の下などを探してみることをオススメします。

体験型展示の極みが、屋外に設置された「ふれあいタイドプール」。タイドプールとは潮溜まりのことを指しており、自然界の磯と同じようにヒトデやナマコが飼育されています。この区画では、生き物たちにタッチすることができます。

上段のプールでは生き物たちに触ることはできませんが、少し大きな底生魚たちの姿を間近で楽しめます。プール内の魚たちは地元漁師さんが提供してくれた個体であり、地域との強いつながりが感じられます。

屋外展示のもう1つの主役は、鰭脚類に勝るとも劣らない癒し系・ウミガメたち。大きな庇のあるプールが目印です。

本館では、清掃時に合わせて、水を抜いたプールでウミガメたちと触れあえる「ウミガメふれあいデー」というイベントが定期的に催されています。プールの中に入ってウミガメに触れる機会はなかなかないので、ふれあいデーに合わせて来館してみるのもとても楽しいと思います。

渋川マリン水族館 総合レビュー

所在地: 岡山県玉野市渋川2-6-1

強み:瀬戸内海の海水魚をはじめとした多種の国産魚類展示、豊富な剥製・液浸標本を展示する資料性の高い陳列館、生き物を至近距離で感じられる体験型の屋外展示

アクセス面:地方水族館なら定石ですが、レンタカーもしくは自家用車で向かうことを強くオススメします。岡山駅からレンタカーを運転して行けば、1時間以内で水族館に到着します。もちろん、途中に飲食店やコンビニがありますので、ドライブがてら休憩しながら向かうことができます。宇野駅から両備バスに乗って行く手もありますが、便数は決して多くはありませんので、利用する際はばっちり時間計算をしておかなくてはなりません。瀬戸内海の観光地を巡る予定がある場合は、なおさらレンタカーか自家用車を強く推奨します。

生き物との距離が近い水族館であり、学術資料も豊富に展示されているので、大人も子供も海洋生物マニアも等しく楽しめる施設です。タッチングプールでの生き物との触れ合いは家族一緒に楽しめますし、アザラシやウミガメの人懐っこさには多くの方々が骨抜きにされると思われます。

博物館好きにとっては陳列館がとても興味深く、瀬戸内海や世界の海の自然環境について、大いに関心をそそられます。膨大な貝類や甲殻類の標本に加え、化石まで展示されているのは、まさに至れり尽くせりといった感じです。

やはり特筆すべきは、海沿いの水族館ならではの豊富な海水魚の生体展示です。見るからにおいしそうな魚介類のオンパレードであり、瀬戸内海の幸を食べたい気分にさせてくれます。観覧後は、宿泊先にて地元の魚料理を味わい尽くしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?