ジャズアドリブ演奏の学び方について

こんにちは。初心者にやさしいオンライン「ジャズ・アドリブ」インストラクターの秦野真里です。まりっぺと呼んでください!

今回は、私がアドリブ演奏の指導について考えていることをまとめていこうと思います。これは、私が2023年7月スタンフォード大学のジャズワークショップに参加するにあたり、私の想いを現地の先生方に伝えるために書くページで、英語に翻訳します(AIが)。

アドリブ演奏を学ぶとは、何を学ぶことなのか

ここでは私にとってのアドリブ演奏とは何か?を書きます。なぜなら、何を達成するかがわからなければ、何を学び、練習するかががわからないからです。

アドリブ演奏は自己表現

わたしにとってアドリブ演奏とは、自己表現のツールです。

わたしはこう思っているよ!というのを、言葉でない何かで表現することができるツールの一つであるにすぎないということです。

だから、「自分が何を表現したいのか」を見つけていくことが、アドリブ演奏の練習だと思っています。

「自分が何を表現したいのかを見つける」ために必要なこと

アドリブ演奏は、自己表現のツール。

だからといって、何の準備もなしに、「はい!自分で思うまま演奏していいよ!」と言われても、「何を言ったらいいのかがそもそもわからない」という状態になりますよね。(日本人は特に)

また、どれだけ自由にといわれても、自分が美しいと感じなければ、自分を表現したことにはなりません。「美しさ」には法則があります。その法則を知ることで、自分が表現したい「美しさ」に出会うことができます。

だから、学びや練習は必要です。

でも、その学び方を誤ると、本来の「自己表現」が叶わなくなり、「ジャズそのものを演奏すること」に注力するようになってしまうと思っています。

実際にアドリブ演奏に挑戦している多くの人が、何年レッスンに通っても、それができるようにならず、挫折してしまっているのです。ジャズアドリブ奏法を習得するためには、多くの経験が必要であることは確かです。

しかし、そのプロセスを、「よく聴きなさい」「練習が足りない」と表現するのではなく、効率的かつ具体的な工程落とし込む必要があると考えています。

一般的なジャズアドリブの学び方とその弊害

ここでは、私が思う一般的なジャズ指導の弊害をまとめます。

講師が指導する(講師のいわれるがまま練習する)

一回のレッスン時間が長い(一回に学ぶ量が多い)

一人で学ぼうとする

詳しく下記で説明していきます。

1.講師が指導する(講師のいわれるがまま練習する)

まず、講師から教わればできるようになるだろうと思っている人が多いという印象があります。

実際には、「自分で探求する」という時間が必要です。

もちろん、練習方法は講師に教えてもらうべきですが、それがアドリブ演奏の何につながるか?ということについては、自分で結び付けていく必要があると考えます。

また、講師側も、良かれと思ってなんでもかんでも教えてしまうことも問題です。教えてしまうというより、「説明してしまう」という感じでしょうか。

はっきり言って、説明されてもわからないことが多いのです。説明されても、体感がなければ、その人の身にはなりません。でも、講師は、自分のやってきたことを理解させたくて、言葉で説明してしまう傾向にあります。

また、逆に「とにかく真似して感じろ!」という講師もいます。それは、本来あるべき姿だとわたしは思います。

でも、実際にそれを感じられるようになるには、かなりの時間を要します。また、音楽性、音楽経験などの下地も必要でしょう。万人がその方法でアドリブ演奏ができるようになるか、というと疑問があります。

また、コピーをひたすらさせるだけ、コードトーンやスケールが正しく演奏できるまではアドリブ奏法の指導をしない、という講師もいるようです。はっきりいって、これは講師の怠慢としかいいようがありません。たしかにどれも必要なことですが、それが完璧にできるようにならないと次のステップにいけないのだとしたら、わたしは絶対にアドリブ演奏はできるようになっていません。

2.一回のレッスン時間が長い(一回に学ぶ量が多い)

日本のジャズレッスンの多くは、楽器店または講師宅(またはスタジオなど)に訪れ、月1回~2回、1回60分実施するものが多いです。

ここで問題になってくることのひとつは、一回のレッスン時間で多くの情報が与えられることです。学ぶ側はできるだけ多くのことを学びたいし、教える側も、親切でそれを与えます。(そこには一回につきいくらという金額設定がされていることも影響があるかもしれません。)

でも実際には、ひとつひとつの課題を丁寧に理解し、練習していく必要があります。

この方法では、講師の目の前で実践しなけければいけないという緊張感などから、理解がおいつかないことが、初心者には多いです。その場合、録音を聞き返しても内容がうまく思い出せないこともあります。その場では、理解できたつもりになっている、ということもあるからです。

さらに、この場合、多くは受講生が自主練習をどのくらいできるか、というところが上達の分かれ道となります。

しかし、私がこれまで指導してきた中で、自主練習をしていても大きな上達が見られない人もいました。その多くは、大人になってからジャズを学ぶ人でした。

このパターンの場合、レッスン時に伝えた練習方法を間違えて実施していたり、正しくできていても、その練習の段階を越しても同じ方法を実施していたがために伸びない、ということが起こりやすいと予想します。

本来ならば、練習の度に講師が様子を見ることができれば、このようなことは起きません。要は月1回(ないしは2回)のレッスン以外のフォローアップをできるシステムを持つことは、多くの受講生の上達を助けるものになるといえるのです。

3.一人で学ぼうとする

1で触れたように、自分で探求する時間はジャズアドリブ奏法を習得するうえで重要です。しかし、ずっと一人で学び続けることは、上達のスピードを止めてしまいます。なぜなら、「ジャズアドリブは自己表現であり、人に伝えることが重要である」からです。

「常に人に伝えることを意識すること」で今自分がどの位置にいるのかがわからります。

自分の言いたいことが伝えられているのかどうか、それを確認するためには、人に聞いてもらうことでしか判断ができません。

ゆえに、人前で演奏するという環境は必要です。

また、それは「完成したら」ではなく、「途中段階でも聞きあい、認め合う」という環境であればなおよいといえます。

学ぶ環境の重要性

上記のことから、ジャズアドリブ演奏の学びは環境に大きく左右されることがわかります。

練習方法や技術習得にとどまらず、受講生に「気づきを与える」指導をおこなう講師に出会うこと

課題が最小限にまで細分化され、自分のベストなリラックスした環境で導入され、日常の練習についての評価をもらえるシステムがあること

練習の途中段階を聞きあい、認め合う仲間がいること

このような環境が整ったときに、アドリブ上達スピードが上がると思われます。

最適な学習環境とは

ジャズアドリブを学ぶ最適な環境を作るため、わたしはさまざまなことを試してきました。

そこで欠かせないものがオンラインシステムの利用です。

オンラインシステムを使うことは、受講生が楽器店や講師の家に訪れることなく、自分のスペースで自分の好きな時間に学ぶことができ、練習の度に評価をもらえる環境を作ることができます。さらに、世界中の仲間に自分の演奏を聴いてもらうこともできる、最高な環境を手に入れることができます。

そこで、わたしはあえて、オンラインのみで学習するシステムを整えることにしました。(アンサンブルについてはリアルレッスンをおこないます)

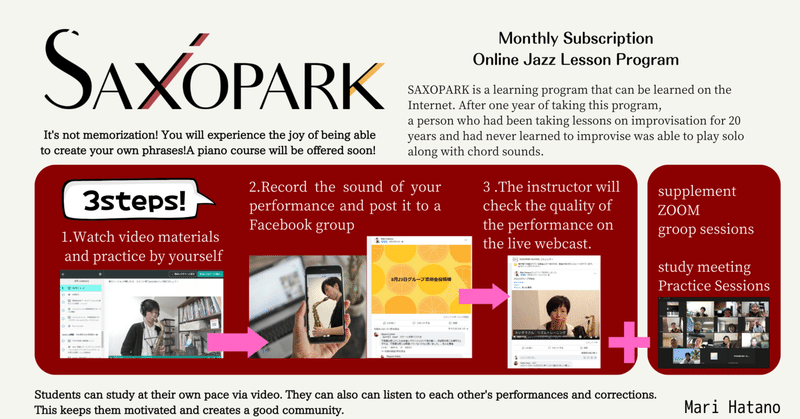

動画教材を使った自主学習

仲間と学べるグループ添削会

教材を補足する勉強会・練習会

1.動画教材を使った自主学習

いつでもどこでも、スマホやタブレットを使ってレッスンを受講することができます。

「1つの動画につき1つの課題」になっているので、今なんの課題をやらなければいけないのかが明確なので、確実にステップアップできます。

各課題で実施する内容は、何かを習得するためのものではなく、自分がどう感じるかに向き合うための内容にしています。そのため、「自分で考える」ということに少しずつ慣れていくことができます。また、それを繰り返していくことで、アドリブ演奏がどのように考えながら実施されているかが体感できるのです。

そのほか

・1つの動画の長さは5分~20分

・シンプルな内容

・フレーズの作り方そのものをプロセス化

・理論解説は最小限にとどめ、詳細は別巻に掲載

・5つの定番コード進行のアドリブのとり方がわかるという明確な目標

などの工夫をしています。

2.仲間と学べるグループ添削会

動画教材は自分と向き合う時間、そしてそれを都度講師だけでなく仲間とも共有できる環境を用意しています。それがグループ添削会です。

動画教材の課題を実施し、FBグループに投稿。

月3回その課題をライブ配信で講師が添削します。

受講生は、自分の添削を聞くだけでなく、他の人の演奏と添削を聴くことができます。進度はバラバラですが、同じ教材を使っているので、都度共感したり、自分にはないものを発見することができます。この気持ちの動きそのものもが、学びの意欲を刺激します。

3.教材を補足する勉強会・練習会

教材は基本的に

①フレーズを作成する工程

②リズムやニュアンス

③曲の練習方法

④理論解説

に触れていますが、その内容は完璧なものではありません。

そのため、その内容を補足する勉強会(座学)と練習会(実践)を実施しています。そのことは教材の内容の理解を助け、セッションなどの実践にも活かしていくことができる内容です。

まとめ

今回は、わたしが思うアドリブ奏法の学び方について書きました。

わたしはオンラインのみの方法をとっていますが、この方法に対面レッスンを加えていけば、さらにスピードを上げて上達をすることができると思います。

これらについては、レッスンの実施実績やそのデータをもとに論文にまとめていこうとおもっております。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?