『年功制』給与制度の危うさをあらためてつまびらかにする

もし現在の年功序列的な人事制度を継続した場合に、賃金はどうなっていくか。前回の記事では、簡易的な回帰分析によってそれを類推しました。

ただしあくまで回帰分析ですから、誤差はつきものです。

そこで今回は、その推測に後ろ盾を与えるような、「制度上の限界」についての可視化をしていきます。

「年齢給」の良し悪しは、社員構成次第

昔ながらの給与制度によくあるのが「年齢給」。

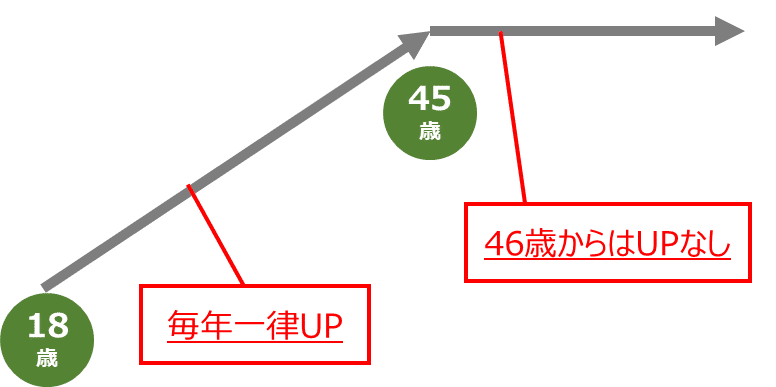

たとえば高卒新卒入社の19歳なら年齢給10万円、その後毎年1,000円ずつUP、ただし上昇するのは45歳まで、といった手当のこと。

”年齢給”推移の例

これは、「年齢が上がる→経験値が上がる→生産性が上がる」という、リレーションシップ型雇用スタイル的発想から生まれたものですが、今思えば明らかに無理のある理屈です。

そもそも45~50歳ほどから上がらなくなる理屈が不明瞭。

建前なしに言えば、これは「生活給」としての側面が強いはずです。

つまり、給与は毎年上げてやらないと、結婚もできないし子供の養育費も足りないから、といった「会社が人生の面倒を見てやる」考え方。

これなら45~50歳になれば、子供もだいぶ大きくなっているだろうから、年齢給はもう上げなくて良いよね、と説明することができます。それに加え、係長や課長になって役職手当もついて高給取りになってるだろうし、無条件でUPさせる必要ないでしょ、という経営側の理論があるでしょう。

その裏で、役職のつかない人、以前で言う「出世レースに破れた人」については、もう給与は完全に頭打ちになるわけです。それでも年齢給がピークなのですからそこそこ給料はもらっているはずで、歳下の社員から「俺より仕事しないくせに給料は高い」といった目で見られてしまします。

こうしてやる気もプライドも失った彼らは「窓際の妖精」として定年までリストラ予備軍であり続けます。

”年齢給”は悪か?

年齢給の存在が会社にとって常に悪いかと言うと、そうとも言い切れません。

上の例のように年齢給の上昇にピーク設定がある場合、もし社員構成がベテランばかりなら、それ以上年齢給は上がらないわけです。会社としての将来性はさておき、年齢給が経営者が頭を悩ませることもないでしょう。

その上で「年齢が上がる→経験値が上がる→生産性が上がる」という理屈が成り立つ業務であれば、高い生産性を保有した従業員を、一定の給料で雇用し続けることができます。まさにジョブ型雇用状態です。

逆に、若い年代の社員が多い場合はどうでしょうか。活気があり将来性が高い会社のように思えますが、年齢給は会社の未来に影を落とします。

私の会社がそうでした。

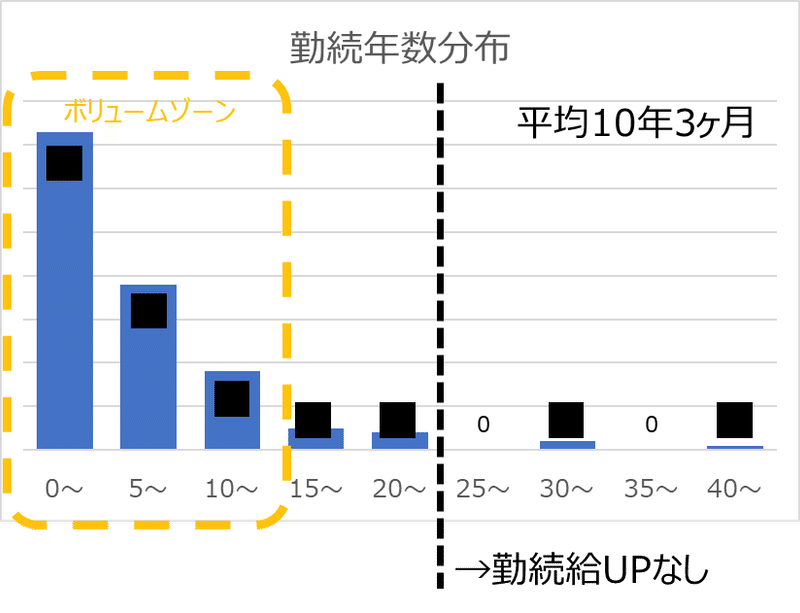

上のグラフは、黒の破線より左の年齢の社員は翌年に年齢給がアップし、右に位置する社員は金輪際アップがないことを示しています。つまり、ボリュームゾーンである若い社員は今後長い間、業務の成果に関わらず常に年齢給UPによる給与上昇が約束されていることになります。これは前の記事で行った回帰分析には反映されていない上ブレ要因となります。

これを普通の経営者が見たならば、「やべぇ、仕事しないやつも給料上がりっぱなしじゃん。一人あたりの生産性を上げねーと、”社員栄えて会社滅びる”じゃね?」と思うはずです。

「勤続給」は、”絶対に悪”

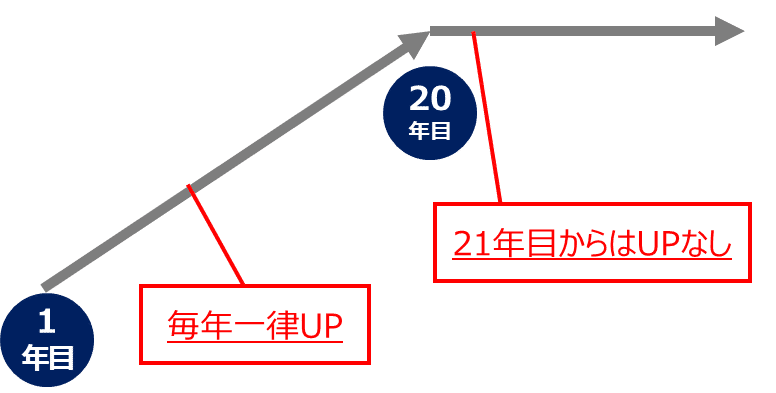

もうひとつ、年齢給と並んで年功制の遺産とされるのが「勤続給」です。つまり、「会社に何年いるか」によって支給するものです。

たいていは、年齢給と同様のカーブを描き、入社◯年目までは一定金額で上昇し、△年目で最大に達します。

”勤続給”推移の例

たしかに、入社初年よりは2年目、2年目よりは3年目のほうが”会社への貢献度”は高まっているかもしれません。しかし、新入社員で入った人の2年目と、中途採用で主任からスタートした社会人10年目の人のそれとでは、「貢献度の高まり幅」の程度が同じはずがありません。ましてや入社10年目と11年目で何が違うでしょうか。

つまり、社歴とともに具体的にどんな貢献度がアップしたのかわからないし、それが明確になるなら等級や賞与など別の要素に反映すれば良いだけなのです。

”勤続給”は、もはや悪でしかない

では勤続給は社員にどのような動機をもたらすか?を考えてみます。

例えば永年勤続表彰制度のように、5年目、10年目の節目で一時金がもらえるならば、その年まで辞めずにがんばろう、という気持ちが芽生えるかもしれません。しかし毎年一定で上がるものに、人間がありがたみをおぼえることは皆無でしょう。

一方で、例えば20年目まで毎年上がっていた給料が、最大に達したことで上がらなくなる。これは負の感情しか産み得ないです。仕事をもっとがんばったら取り返せるというわけではないからなおさらです。

せっかく毎年給料を増やしているのにろくに感謝されない、逆にベテランのやる気を削ぐとしたら、なんのための給与制度なのかわかりません。

「勤続給」という表現は「職能給」の課題と似て、いかにも自分の能力上昇によって給料が増えたのだという幻想を生みそうな命名です。それでいながら結局は「年功制」の一味にくくられるという、踏んだり蹴ったりで良いところなしの制度です。即刻やめたほうが良いと思います。

さて、私の会社ではこの勤続給がしっかり存在していました。しかも、従業員の社歴分布が下記だったのです。

年齢分布からすれば20年以上の勤務者が多いのかと思いきや、ほとんどが15年未満でした。その理由は、中途採用者の存在もありますが、それだけではありません。パート社員の正社員転換制度があるため、40~50歳でパート社員として採用された方がその数年後に正社員に転換されているケースが多いのです。これらの人たちは、「年齢給はMAXだが、勤続給は毎年上がる」状態となります。

これが何を意味するかと言うと、長年務めるプロパー社員は勤続給が上がらなくなっているのに、パートから正社員になった方はなんなら定年まで、着実に月給が上がり続けることになります。その事実だけでも、おかしな制度だとわかります。

それに輪をかけて、現代の労働トレンドとのギャップも浮かび上がります。流動性の高い労働市場、ジョブ型雇用への過渡期、という中では、「勤続年数」はますます意味のないパラメーターとなってしまいます。世間が向かっているのは、極端に言えば、1年目だろうが10年目だろうが、同じ仕事をしたら同じ給与、という世界なのです。(良いかどうかは別として)

これを経営者に理解させたならば、「そもそも、勤続給ってなんのためにやってるっけ?永年勤続の一時金あるっしょ。・・・いらなくね?」と思うはずです。

「年功給+能力給」のハイブリッドに潜む罠

ここまで、「年齢給」及び「勤続給」という、年功制二大巨頭について述べました。しかしそれだけで定期昇給が成り立っている会社はもはや存在しないはずです。そこで加わるのが「能力給」です。

この「能力給」という尺度の曖昧さについては別の機会に詳述したいところですが、それを決めているのが”業績評価”のはずです。つまり、何らかの方法で毎期の成果を評価され、それが優れているほど「能力給」が上がる、という建前があります。

”能力給”推移の例

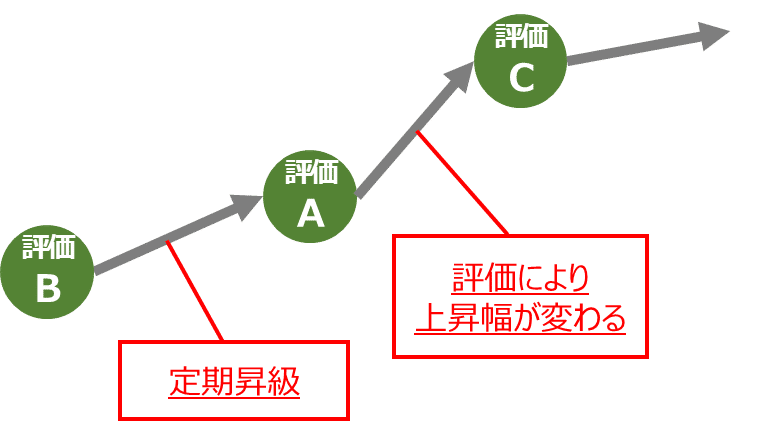

この仕組みと年功制二大巨頭の両者を取り入れる、いわばハイブリッド型の給与制度を持つ会社が少なくありません。一見バランスが良いような気もしますが、ここであらためて認識しなければいけないのが、能力給は毎期の評価により定期昇給で反映される点です。

一定期間の評価で能力給が定められる限りは、そのアップのチャンスも一定期間ごとにしか訪れません。つまり、長く会社にいる人のほうが多くのチャンスを得られるわけですので、ちょっとやそっとの上げ幅程度では、結局は年功制の性質が排除しきれないわけです。

「評価を大事にする年功制」がもっとも酷い

毎期の評価による査定があるならば、がんばって成果を出せば給料は上がるものだと思うでしょう。「ハイブリッド型」の場合、その前向きな気持がどれだけ報われるのかは、年功給のアップ額と、評価による能力給のアップ額の比率にかかってきます。

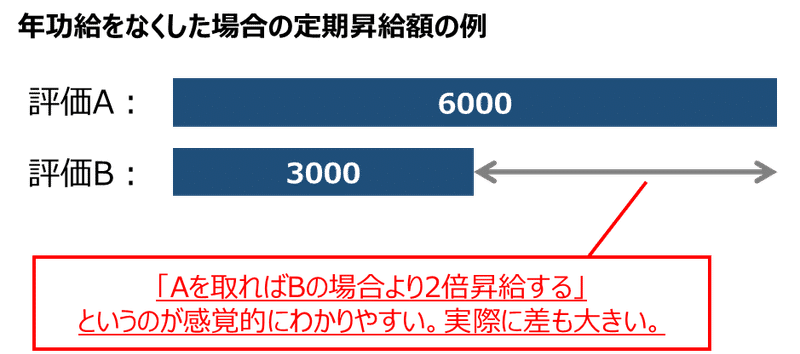

たとえば、年齢給または勤続給によるアップ額が月3,000円だとします。一方で評価による能力給のアップが、評価Aの場合月2,000円、Bの場合1,000円だとしたらどうでしょう。

一見、Aの人はBの人の2倍の評価を得ている!と思うのですが・・・

これではA評価の人のモチベーションが上がるわけがありません。

それだけではなく、この20%の差のために、上司がが頭を悩ませて成果を採点し、部門間の甘辛調整だなんだと幹部連中が集まってコストをかけてやっているわけです。金額にしてたった月千円、年間で1万2千円、賞与を踏まえても2万円足らずの年収差を判断するために、どれだけのコストをかけているのか。

そうであれば、昇級から年功要素を取っ払ったらどうでしょうか。

このほうが納得感が高く感じる人のほうが多いのではないでしょうか。会社の賃金増加額は同じなのです。

「いや、それではCを取ったらほとんど上がらないではないか」

そう思うでしょうか。上の例で仮にCなら月給500円アップ、とするならば、その500円はもはや年功給だといっていいほどの温情昇級といえるのではないでしょうか。

これは評価制度の設計にもよるのですが、もし「現在の職位(等級)に期待される成果に達したらB」というのであれば、Cは立場不相応、つまり月給が下がっても文句が言えないはずです。ジョブ型だったら他の人に取って替わられてもおかしくありません。

年功制をベースとした「定期昇給」が当たり前だった日本では、「給料が上がる」ことが意味するものが理解されていません。極端に言うと、自分の役割に対する期待に到達しないと自分が生み出す利益も増えていないとすれば、利益から生み出される給料も上がらなくても仕方ないはずなのです。

さて、私の会社が「ハイブリッド型」だったわけですが、上の例をもっと酷くしたような状態でした。下記のとおりです。

定期昇給で3千円上がったとしてもその8割が年功要素、残り2割の中で評価A・Bの差は数百円ですから、

「もっとここをよくすればA評価になるから、頑張ろう!」

などという上司の発破かけも、見事な空砲に終わるわけです。

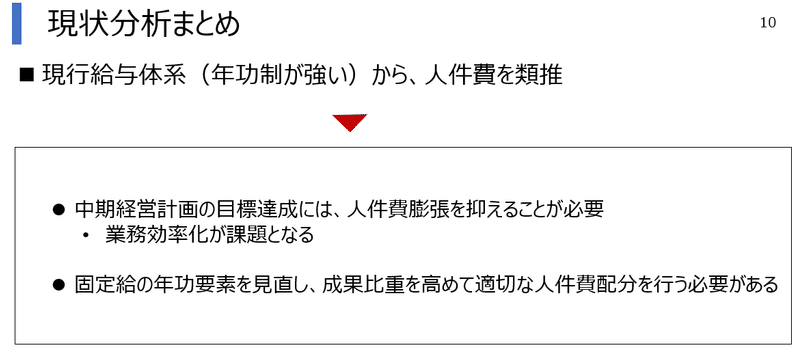

幹部に危機感をもたせるのがスタートライン

前回の記事で人件費の膨張を予測し、今回の「現制度分析」によってその予測に対する後ろ盾を与えるとともに、社員のモチベーション低下を招いている現状を明らかにしました。

このくらい説明すれば、会社の幹部の危機感は確固たるものとなり、一気に「味方」になってくれます。私の場合は、

「ハイブリッドなんてもう時代遅れ!車だってEV上等っしょ。じゃあさぜっち、バシッとやってくんねー?」

と言われた・・・などは冗談で、

『今までなんとなく頭の中で思っていた問題について、しっかりと可視化してくれた』

『管理職にそのまま見せたい』

といった言葉をもらい、人事制度改革に対する会社支援を約束してもらいました。(実際はお固い会社なのです)

「まとめ」は次のような、至ってシンプルで当たり前の結論です。しかしそれをデータで見せ、経営者と危機感を共有した上で、改革断行の決断に迷いを与えない、ということが大事だったわけです。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?