新科目「歴史総合」を読む 1-2-5. 世界市場の形成

1-2-5.世界市場の形成

メイン・クエスチョン

現代世界に「豊かな国」と「貧しい国」があるのは、なぜだろうか?

資料

資料 工業化と工業化の挫折

「世界の所得格差拡大の主要な要因は、工業化と工業化の挫折である(図2参照)。1750年の時点では、世界の製造業のほとんどが中国(世界シェア33%)とインド(同25%)で行われていた。1人あたりの工業生産額は、西ヨーロッパの富裕国に比べ、アジアでは低かったが、それでもその差は比較的小さいものだった。でも、1913年までに、世界は大きく変化した。中国とインドの世界工業生産シェアがそれぞれ4%と1%へと下落したのだ。そして、イギリスやアメリカ、ヨーロッパが、世界工業生産の4分の3を占めるようになっていた。1人あたりの工業生産額で考えると、イギリスは中国の38倍、インドの58倍にまでなっていた。イギリスの生産が爆発的に増加しただけではなく、中国やインドの製造業が絶対的に衰退したこともその要因である。なぜ現象したかといえば、西洋の機械化された工業生産によって、中国やインド古来の繊維織物業・金属加工業が駆逐されたからである。19世紀には、アジアは世界の製造業の中心地としての立場から、農産物の加工と輸出に特化した古典的な低開発国へとなり下がっていった。」

■「世界の工場」から「世界の銀行」へ

サブ・クエスチョン

産業革命を達成したイギリスは、世界各地の経済をどのように変えていったのだろうか。

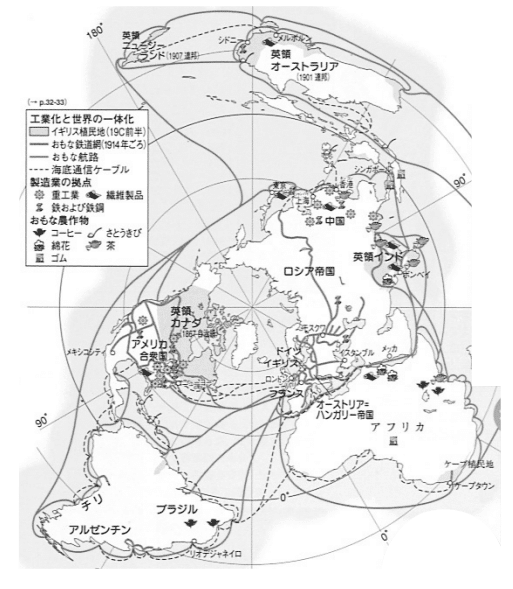

産業革命を経て圧倒的な工業国となったイギリスは、「世界の工場」として、世界各地から原材料を輸入し、工業製品を輸出することになる。

(出典:『明解世界史A エスカリエ 初訂版』帝国書院、137頁)

これは、まるで世界各地が、イギリスを中核とする経済圏にとりこまれていくようだ。

たとえば、アメリカの歴史社会学者ウォーラーステインは、ヨーロッパを中心とする経済システムが、世界各地の経済システムを飲み込んでいく過程ととらえた。

参考 ウォーラーステインの世界システム論

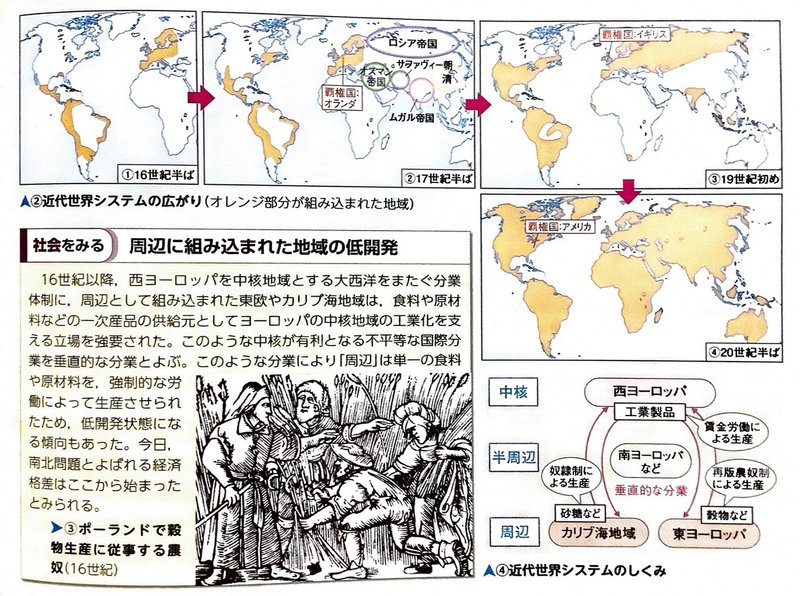

ウォーラーステインの世界システム論は、地球上の各地を順次飲み込んでいき、最終的にはすべての地域が飲み込まれるという歴史像になっている。ヨーロッパ以外の世界、すなわち非ヨーロッパ世界は、その近代世界システムへの「組み込み」(incorporation)がなされる時期にかんして、それぞれの地域で違いがある。

いうまでもなく、もっとも早く組み込まれたのは、近代世界システム(「ヨーロッパ世界経済」)が成立した16世紀に「辺境(周辺)」(periphery)として位置づけられる新大陸(「スペイン領新世界」)である。それにつづく地域群は、それよりはるかに遅れて近代世界システムに組み込まれることになる。これらの地域として、インド亜大陸、オスマン帝国、ロシア帝国、西アフリカなどがあげられる。さらに、19世紀中葉から後半に組み込まれることになる中国や日本のような地域も存在する。いずれにしても、地球上の各地はこのようにして次々と近代世界システムに飲み込まれることになったのである。

(参考:脇村孝平「アジアからみた世界システム論」、川北稔編『知の教科書 ウォーラーステイン』講談社、2001年、160-161頁)

世界システム論は大変魅力的であり、世界史の教科書や授業においても、とりあげられることが多い。

この教科書ではこのように解説される。まず、アジアではインド洋と東アジア海域において、15世紀以降、海上交通のネットワークが形成された。16世紀以降、その豊かなアジアの海のネットワークに、ヨーロッパ人が参入していく。その際、ヨーロッパ人は、アメリカ大陸の銀を持ち込み、アジアの産物を持ち出した。銀を用いた貿易の活性化によって「世界の一体化」が始まった。

「このような貿易の活性化は、ヨーロッパとその支配が強く及んだアメリカ大陸沿岸部に、社会のあり方まで変えるような資本主義的な世界システム(「近代世界システム」)を生み出した。そこでは、毛織物など、利益の高い工業品の生産地となった「中核」と、「中核」に輸出するため、原材料や食料の生産に特化する「周辺」地域への分離が、徐々に進んでいった。これは、両者の間にかくさを生み出す垂直的な分業体制であった。また、「周辺」として分業の底辺に組み込まれた地域では、東ヨーロッパの再版農奴制やカリブ海のプランテーションのように強制労働が行われることが多く、「周辺」とされた社会の基盤整備が進まないことも多かった(低開発)。

(出典:川北稔ほか『新詳世界史B』帝国書院、2017年、154-155頁)

このような見方に立つと、近代世界システムは世界中に拡大し、アフリカもラテンアメリカも、中国も日本も巻き込んで、世界を単一の「市場」の中に組み込んでいったということになる。

しかし、「ヨーロッパによって、世界が一つのシステムに組み込まれた」という素朴な主張を、ここ数十年の間にも積み上げられた研究成果をもとに複数の視点から再検討するのが、「歴史総合」という科目である。

***

18世紀以前のアジアの経済圏のありようにも目を配ろう

サブ・クエスチョン

「ヨーロッパによって、世界が一つのシステムに組み込まれた」という主張は、どの程度的確なのだろうか?

ヨーロッパ経済を中心として地球規模に広がった経済圏を、歴史学者の松井透氏は「世界市場」と呼んだ(参考:松井透『世界市場の形成』ちくま学芸文庫、2021年(単行本は1991年刊行))。

一方、インド洋から東アジアにかけてのユーラシア海域にも、巨大な経済圏が広がっていたことは、すでに概観した通りである。

「14世紀の危機」が終わると、15世紀以降、インド洋から東シナ海にかけての海域には、ムスリム商人やインド商人、中国商人らによって「大交易時代」とも呼ばれる交易ブームが到来した。

その「おこぼれ」にあずかろうと、ジェノヴァなどのイタリア諸都市による投資に支えられたポルトガル王国が喜望峰廻りでインド洋や東シナ海海域に進出していく。

資料 ポルトガルの商業帝国の実態

ポルトガルの商業帝国はこのような南アジア市場に乱入し、そこに自らの秩序を押しつけようとするものであった。秩序を保つといってもけっきょく、アジア諸港間貿易の一部を押さえて自らの手中に収め、あわよくば独占し、押さえきれぬ場合にも自由な通商を阻害して「通行税」を取り立て、この秩序に服さぬものを攻撃するという類の行為の集積であったといえよう。帝国の側からそれを見れば、押し売りではあっても一種の「サービス輸出」になるであろうが、既存南アジア市場の商人たちからこれを見れば、突然出現してなわばりを主張する暴力組織の所行に等しく、)近代の夜明け」にしてはかなり「近代的」でなく、それも少々乱暴すぎるやり方であった。

(出典:松井透『世界市場の形成』ちくま学芸文庫、2021年、96頁)

ヨーロッパで重宝されたアジアの産品の代表格は東南アジアからインドの熱帯地域で産出される香辛料だ。

また、中国の茶、陶磁器、漆器も、ヨーロッパの王侯貴族や富裕な市民の熱烈な支持を受けた。

さらにインドで手織りされる綿織物や熱帯海域でとれるタカラガイは、アフリカ大陸にも流れ込んでいた。

これら品物を手に入れる対価に乏しいヨーロッパ諸国は、アジアに銅や銀を持ち込むほかなかったのである。

とくに陶磁器や綿織物は18世紀以降、ヨーロッパ諸国の人々を魅了し、その国産化を目指した結果、産業革命が起きることとなった。

そのように考えると、「ヨーロッパによって、世界が一つのシステムに組み込まれた」というようには、単純に言えなくなるわけだ。

***

■イギリスの多角的決済機構

産業革命を達成し、世界各地に勢力圏を広げたイギリスは、19世紀には世界各地から工業製品や食料品を輸入するようになった。経済学者スタンレー・ジェボンズは、そんなイギリスを「世界の工場」と言い表すようになった。

資料 「世界はイギリスのために」

世界の五大州は、自ら進んで、わがイギリスのために奉仕している。北アメリカとロシアの平原は、わが穀物畑、シカゴとオデッサは、わが穀物倉庫であり、カナダとバルト諸国は、わが森林である。ペルーの銀、カリフォルニアの金はロンドンに注ぐ。 中国人は、われわれのために茶を栽培し、コーヒー、砂糖、香料は東インドの農場より来る。スペインとフランスは、わがブドウ畑であり、地中海はわが果樹園だ。以前には、合衆国の南部にだけだったわが綿畑は、今では地球上の至るところに広がっている。

そんな「勝ち組」イギリスにとって、輸入(輸出)したいものを輸入(輸出)したい時に輸入(輸出)したいだけ輸入(輸出)することができる仕組み(自由貿易主義政策)だった。

イギリスにとってのアジアやアフリカ、アメリカ大陸は、製品の市場と原料の供給地。たとえば南アメリカ大陸は、特定の原料の生産・輸出に特化するモノカルチャー経済が形成されていった。

世界のモノや金の取引にあたって、金融市場の中心となったのは、イギリスの金融街、いわゆるシティだ。

イギリスのさまざまな地域の間のモノの取引に使われる為替手形はシティで決済され、世界各地への投資はシティの証券市場の取引を通じて行われていった。

資料 イギリス帝国の多角的決済機構

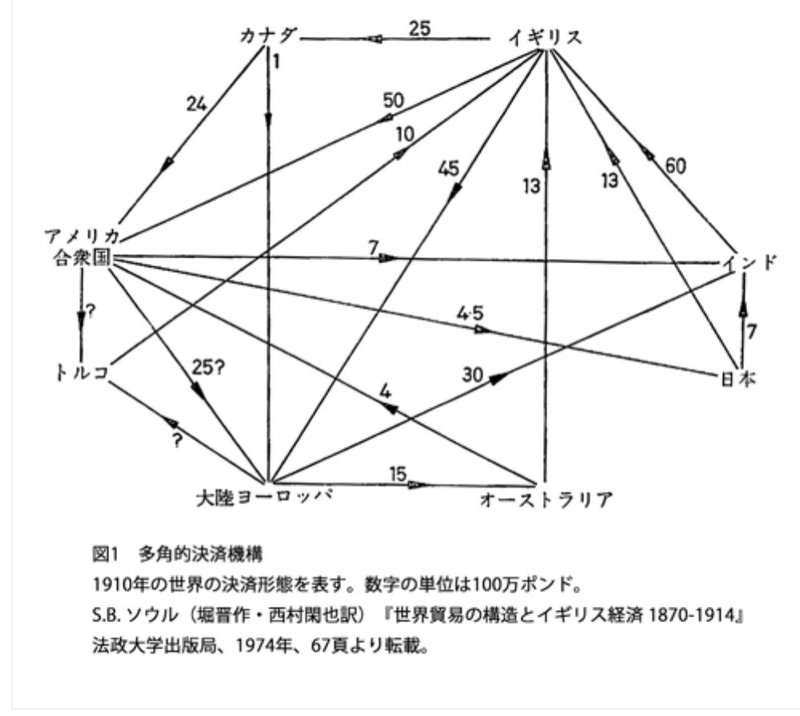

19世紀末から第一次世界大戦まで「第一次グローバル化」ともいわれる、相互依存的な世界経済が成立した。その要素の一つが「多角的決済機構」である。

多角的決済機構とは、「複数の三角貿易の組み合わせによって、世界の諸地域が相互に貿易で結びつけられながら、貿易赤字/黒字がいずれかの国に蓄積し、不均衡が拡大するのではなく、赤字/黒字が多角的に相殺されることによって、循環的な貿易が世界全体で継続する通称関係」を意味する(参考:小野塚知二『経済史』有斐閣、2018年、434頁)。

(1)アメリカ合衆国の商人は、イギリスに綿花を輸出する際、ロンドンあてに「手形」を発行した(「手形」(輸出手形)は、輸出業者が輸出代金を回収するために、輸入業者や輸入業者の指定する為替銀行を支払人として降り出す為替手形のことである)。

(2)アメリカの商人は、この「手形」を清に持ち込み、茶の購入に当てた。「手形」はこうして清へと移動する。

(3)清はインドからのアヘン購入に、「手形」を使用。「手形」はインドに移動する。

(4)インドは、イギリスの綿織物購入のため「手形」が使われ、最終的に「手形」はロンドンに戻ることになった。

つまり、[イギリス]ー綿布・武器→[アフリカ]ー黒人奴隷→[アメリカ大陸]ー砂糖・綿花・コーヒー→[イギリス]という大西洋三角貿易は、アメリカと清の間の茶の貿易の際に振り出された「手形」の決済を、ロンドンのシティのマーチャント・バンク(商業銀行)が担うことを通じて、[イギリス]←銀・手形/綿織物→[インド]←銀・手形/アヘン→[中国(清)]←茶/銀→[イギリス]というアジア三角貿易とリンクしていたのだ。

こうした優位性を背景として、1816年にイギリスで導入された金本位制は、19世紀のうちに各国で採用されることになる。

■自由貿易と保護貿易

なぜイギリスで自由貿易政策が採用されたのか、その内幕も覗いておこう。

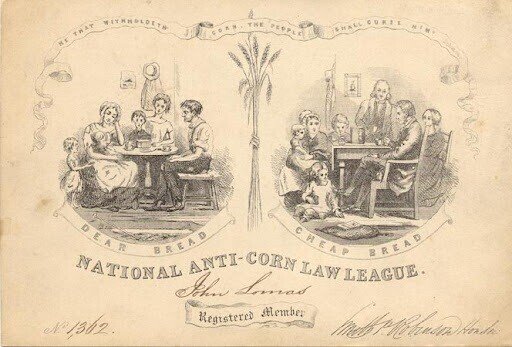

「反穀物法同盟」という、1840年代のイギリスで自由貿易を主張し、穀物法の廃止に寄与した政治団体がある。

(パブリックドメイン、https://ja.wikipedia.org/wiki/反穀物法同盟#/media/ファイル:1846_-_Anti-Corn_Law_League_Meeting.jpg)

次の図は、その会員が持っていたカードだ。

資料 NATIONAL ANTI-CORN LAW LEAGUE 反穀物法同盟の会員カード。

左は保護貿易下の家庭、右は自由貿易化の家庭を示している。反穀物法同盟は、主食の小麦を自由化することによって、家庭生活がどのように変化すると主張していたのだろうか?

資本家たちが穀物法を改正したかったのには、わけがある。

食費つまり生活費を引き下げることで、労働者の賃金を引き下げたいという企てがあったのだ。

資料 1843年の穀物法反対デモ

参考 労働者への参政権の拡大を求めるチャーティスト運動(1848年当時)を描いた想像図

一方、反穀物法同盟の指導者コブデンの演説にも耳を傾けてみよう。

資料 コブデンの演説(1846年1月15日)

「(前略)私は物質的な利益ばかり身過ぎていると非難されてきました。しかしながら、私は、この強大な〔自由貿易の〕原理がもたらす効果はいかなる人の研究でも夢想だにしなかったほど大きく広いものであると言い切るものです。この原理の成功によって得られる人類にとっての利益のうち物質的利益は最小のものにすぎないと私は確信しています。私はもっと先のほうを見ているのです。私は自由貿易原理のうちに、宇宙における重力の原理のように精神的世界に働きかける原理を見ているのです。すなわち、人々を一緒により集わせ、民族とか、教義とか、言語とかの敵対を押しのけ、私たちを永遠の平和の絆で結び合わせる原理を見るのであります。(中略)

私は、強大な大帝国や大陸軍や大海軍、そのような生命の破壊と労働の成果の荒廃のために用いられる諸物資といったことを志向する欲望や動機の消滅を革新します。人々は一つの家族となり、相互に兄弟となって自己の労働の果実を自由に交換しうるようになる時がやってくると、このようなものは必要ではなくなり、使われなると信じます。(後略)」

(出典:『世界史史料6』151頁)

Q1. コブデンは、自由貿易によってどのような世界が到来すると述べているだろうか?

Q2. 自由貿易によって、本当にコブデンの構想したような世界はやって来たのだろうか?

なお、イギリスの経済学者デヴィッド・リカードウ(1772〜1823)の論説も引いておこう。

かかる改良を別にすれば、地主の利益は常に消費者及び製造業者のそれと対立している。穀物は、単にそれを生産するに附加的労働が必要であるというだけの理由で、すなわちその生産費が増加したという理由で、永続的により高い価格にあり得る。同一の原因は常に地代を引上げる、従って穀物の生産に伴う費用の増加するのは地主の利益となる。しかしながら、これは消費者の利益ではない。彼にとっては、穀物が貨幣及び諸貨物に相対して低廉なことが望ましいが、それは穀物が購買されるのは常に諸貨物または貨幣であるからである。穀物価格が高いことは製造業者の利益でもないが、それはけだし、穀物の高い価格は高い労賃を惹起すが、しかし彼れの貨物の価格を高めはしないからである。かくて啻に彼れの貨物のより多くが、または同じことになるが、彼れの貨物のより多くの価値が、彼自身消費する穀物と引換に与えられなければならぬのみならず、更にまたより多くのものがまたはより多くのものの価値が、彼れの労働者に労賃として与えられなければならぬが、それに対しては彼は何らの補償をも得ないのである。従って地主を除くすべての階級は穀価の騰貴によって損害を蒙るであろう。地主と一般公衆との間の取引は、売手も買手も同様に利得すると言い得られる商売上の取引とは異り、損失は全然一方にまた利得は全然他方に帰するのである。そしてもし穀物が輸入によってより低廉に取得され得るならば、輸入しないために起る損失は、一方にとって、他方にとっての利得よりも遥かにより大である。

Q. リカードウによると、穀物を輸入することで利益を得るのは、どのような人々であると考えられるだろうか?

このように19世紀のイギリスは自由貿易を推進し、その制度を世界規模で推し進め、世界市場の形成を目指していったのだ。

資料 小麦価格の推移(太実線がイングランド・ウェールズ)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊