本のある場所にできること 青木海青子×黒田杏子②

2022年6月12日、青木海青子さんの『本が語ること、語らせること』の刊行を記念して、ON READINGで開催した海青子さんと黒田杏子さんのトークイベント。

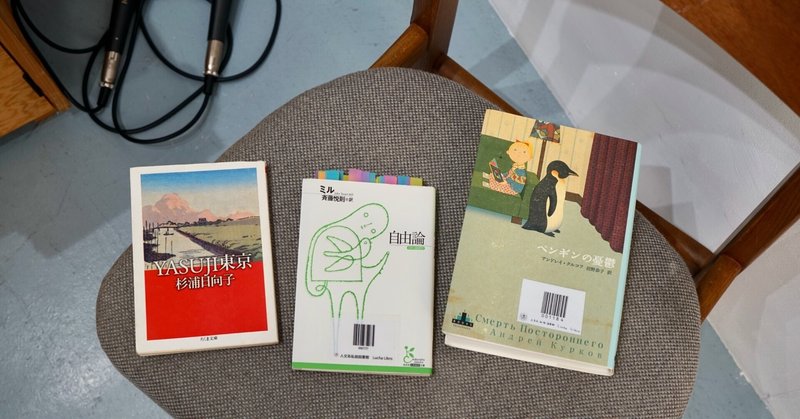

後半は、黒田さんからのお悩みに青木夫妻が3冊の本で答える、おなじみのコーナーから。

土着への処方箋 @ ON READING

海青子 今日は事前に杏子さんからいただいた「お悩み」にこの場でお答えし、「土着への処方箋」(司書席での対話)を体感していただこうと思います。

杏子さんのお悩みは、こちらです。その後、私から2冊、真兵さんから1冊をご紹介していきます。

〈お悩み〉人の顔が覚えられない

私は、人の顔を覚えられません。

接客業としては致命的なことなのですが、前にご来店くださったときに盛り上がって話した方でも、次にいらしたときに髪型や眼鏡が変わっていたりしたらもうお手上げです。

最近は、初めての方かどうかわからないので、とりあえず「こんにちは~」と言うようにしています。ところが、こちらがニコニコしているのでわかっていると思われ、そのまま話し始められると、ピンチです。どぎまぎしながら話の中からヒントを探っています。どんなお話をしたのか、は結構覚えているので、前回の続きで話してくれたらわかるのですが……。

また、私が夫に「●●さんって〇〇さんに似てるね」というとき、ほぼ同意を得られません。私は一体何を見ているのだろう? 人の話には興味があるのに、本当はまったく人に興味が持てていないのではと、ぞっとすることがあります。

◉処方箋その1 青木海青子/人文系私設図書館ルチャ・リブロ司書

『YASUJI東京』

杉浦日向子著 ちくま文庫

海青子 杉浦日向子といえば、江戸風俗に詳しい漫画家さんで、エッセイも数多く残しています。本書はその中でも江戸への愛にあふれた1冊です。

書名にもなっているYASUJIとは、江戸から東京に変わりゆく明治を生きた実在の風景画家、井上安治。これは、明治の東京と昭和の東京を自在に往き来しながら、安治とその師匠である小林清親の関係性と人物像に迫った作品です。

小林清親と井上安治は師弟として同じ時代を生き、同じ街並みを見ているのですが、それぞれの絵画にはまったく違う世界が立ち現れています。

風景画でありながら、人々の暮らしや気持ちに焦点を当てたあたたかみのある画風が特徴の師匠・清親に対し、弟子の安治の眼差しはとても透明です。変わりゆく街並みにレンズを向け、シャッターを切るようにシャープに描いている。

私は『本が語ること〜』の中で「本は私にとって窓だ」と書いたのですが、これは実は本書で杉浦日向子さんが井上安治の作品を「窓」と表したのに影響を受けています。

杏子さんが人の顔を覚えられなかったり、あの人は〇〇さんに似ている、と言っても同意が得られないことと、この2人の画風の違い、眼差しの違いは無関係ではないと思います。

きっと杏子さんには、誰かを捉える独自のポイントがあるのです。外見をあまり重視していないのかもしれないし、外見でも大事にしているポイントが人とは違うのかもしれない。

それは眼差しが違うだけであって、その人に興味がないということではありません。

小林清親にとって井上安治は愛弟子とも言えるほどの親密な存在でした。同じ方向を向き、同じ風景を見つめながらも、違う眼差し、ポイントでその風景を捉えているし、それが作品に現れていた。どんなに親しい人でも見るところはそれぞれなのだな、とこの本を読むとしみじみ思います。

だから杏子さんも大丈夫です、顔を覚えられるようにはならないかもしれないけれど、独自のルールを大事にしていきましょう、とお伝えしたいです。

◉処方箋その2 青木真兵/人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター

『自由論』

ジョン・スチュワート・ミル著 斉藤悦則訳 光文社古典新訳文庫

真兵 ぼくは、刊行から50年以上が経った古典から選ぼうと、勝手に自分に縛りをかけています。

今回おすすめする『自由論』の著者、ジョン・スチュワート・ミルは19世紀、日本で言えば江戸時代の後半から幕末にかけて活躍したイギリスの政治思想家、哲学者です。この付箋の数を見てもわかるように、めちゃくちゃおもしろいのでぜひ読んでいただきたい!

顔を覚えられないというお悩み、すごくよくわかります。特にマスク生活が始まって以降、どうにも太刀打ちできなくなっている。

でもぼくはやっぱりこの現象についてもいつも通り、社会が悪い、と言いたいと思います(笑)。

というのも、この社会は圧倒的に視覚優位だと思うからです。

ぼくは普段は精神障害や発達障害を持つ方の就労を支援する仕事をしていて、この3年ほどはテレワークによる職業訓練の工夫に取り組んできたのですが、先日、初めて全盲の方が来られました。

全盲の方の支援は初めてだったのですが、やってみると、これまで工夫してきた図式化やグラフ作成が、ことごとく通用しない。

今までできるだけわかりやすくとかユーザーフレンドリーな方法を、と頑張ってきたけれど、それらすべてが視覚を基本にしていたことに気がついて愕然としたんです。それはつまり、社会そのものが視覚優位であることに他なりません。

杏子さんの場合は、そうした社会とは違って、無意識のうちに視覚以外の判断材料を大切にしているのではないかと思います。でも接客業だからとか、今の社会はこうだからということが妨げとなり、視覚にばかり意識が向き、杏子さん本来のポテンシャルを活かせていない。ぼくはこんなふうに推測しています。

そうした個人本来のポテンシャルを活かしていこう、と説いているのが『自由論』です。

ミルはそのポテンシャルのことを「個性」や「独創性」と言っています。重要なのは、すでに自分が「得意だ」と言えていることは独創性ではない、ということ。得意だということは、社会ではそれが有用であると認定されている、ということでもある。それよりも、有用かどうかわからない判断不能なことこそが、独創性であり個性なのだ、と。

個性の芽というのは、不得意だけどやらなきゃいけないから頑張って取り組もうとする、その中から生まれてくるのだと思います。

ミルはそのように個性を出すことが重要だと言っているのですが、それは彼が生きたのがフランス革命直後のヨーロッパだったことも影響しています。フランス革命は、それまで貴族など特権階級のものだった社会をひっくり返し、みんなを平等にしました。みんなが平等になると今度は、大衆社会が生まれてくる。大衆社会は「みんなと同じ」が求められる社会でもあります。

ミルはそうした中で、他人と比べて優れている必要はない、人と違ったことをするだけで価値があるのだ、と言ったのです。

ミルはこうも言っています。人間が人間である所以は、判断を誤ったときに、「あ、間違えちゃった。じゃあこうしよう」と改められることなのだ、と。

現代のようにみんなと同じ視覚優位の見方とは異なる、それぞれの見方を試行錯誤することを、本書は励ましてくれています。

◉処方箋その3 青木海青子/人文系私設図書館ルチャ・リブロ司書

『ペンギンの憂鬱』

アンドレイ・クルコフ著 沼野恭子訳 新潮クレストブックス

海青子 憂鬱症のペンギンと売れない小説家の生活を描いた、ウクライナの作家による小説です。他者や環境との関係の中で揺れ動く自己像を描き出した作品だと思います。

自己像って、時に自分でも見失ってしまうほどに揺れ動くんですよね。作中でも主人公・ヴィクトルの自己像の揺らぎと、彼を取り巻く社会の不穏さやペンギンのミーシャとの関係性が絡まり合って、物語が思わぬ方に転がっていきます。

杏子さんも、ある人を理解するときに、その人となにがしかの関係性をよすがにしているのではないかと思います。

人が話すことというのは大抵の場合、その人となにがしかの関係の話なんです。人間は真空空間に確固たる存在としてあるわけではなく、常に他者や環境の影響にさらされ、変化し、揺れ動きながら生きている。だから杏子さんが、ある人を次に会ったとき違う人だと思ってしまうというのは、ある意味すごく本質的だし、正しい捉え方なのではないでしょうか。

悩みの本質は、自分にはわからない

黒田 ありがとうございます! わー、こういう気持ちになるんですね。実は私たちも選書サービス「ブックカルテ」に参加しており、お客さんのカルテを見ながらお勧めの本を探して渡すことはあるのですが、自分が選んでもらうことはなかったので新鮮でした。

自分が何を悩んでいるのかって、実はよくわからないものですよね。「人の顔を覚えられない」には本当に悩んでいるのですが、それが実際には何を悩んでいることになるのかは、自分では言葉にできない。お2人の回答は記憶術の伝授ではないので、明日から人の顔を覚えられるようになるわけではありませんが(笑)、こういうふうに悩みの本質を読み解いてくださったことが、すごくうれしい。

『本を語ること〜』を読んでいても、相談者さんの悩みの本質を読み解く過程がすごくおもしろかったし、それがまた本にまとめられて手渡されることで、本がちゃんと道具として使えるものなのだ、と示してくれている気がして心強かったです。

「夕書房通信」5号にも、「本は道具として使えるものである」と書かれていますよね。私は常々、本が実用的にもなりうることをすごく頼もしく思っているので、『本を語ること〜』や「土着への処方箋」でそこを伝えてくださったのがすごくうれしいんです。

本は使える

海青子 実は私がこんなふうに人に本を差し出し始めたのは、苦し紛れからでした。利用者の方が深刻な悩みを打ち明けてこられたのに、言葉がうまく出てこないことがあって。「どうしよう、でも何か言ってあげたい……」と、ぐるぐる頭を巡らせた結果、「そうだ、西尾勝彦さんの詩集を渡してみよう」と思いついてお渡ししたら、すごく喜んでもらえた。

そのとき、自分で無理やり答えを捻り出すより、本に書かれている言葉を渡すほうがいいこともあるんだな、と感じました。本はもっとそういうふうに使われていいし、生きている人の生活の役に立ってほしいと思っています。

黒田 それで思い出したのが、瀬尾夏美さんの言葉です。

アーティストの瀬尾さんは、東日本大震災後に東京から岩手県陸前高田市に移り住み、日々見たこと、聞いたことをTwitterで残していた。その7年間の記録を『あわいゆくころ—陸前高田、震災後を生きる』(晶文社)という本にまとめられたのですが、出版当時、地元でどう受け止められるかがすごく心配だったとおっしゃっていました。でも実際に陸前高田の人たちに会ったら、びっしり付箋の貼られた本を見せてくださり、「これ、お茶飲むのにちょうどいい」と言われたそうなんです。

地元の人たちはその日そのときに何があったかなんて、すべては覚えていないし、前後関係がわからなくなっていることも多い。でも瀬尾さんの本をめくることで、「ああ、このときはこういう感じだったね」と思い出して、おしゃべりに花が咲くのだ、と。

いいですよね。そういう本の使われ方があるということに、すごくうれしくなりました。

本にずっと助けられている

海青子 いいですね。今も、目の前に本を積んでいますが、これもトークに詰まったら本に助けてもらおうという魂胆からですし(笑)。

私たちも私設図書館を始めてから、山の中に引っ込んだにもかかわらず、出会いが増え、親しい人が増えたと感じています。それはやはり本棚がそこにあるからです。

話し下手な私が冷や汗をかきながら自己紹介するよりも、本棚の本たちのほうがずっと雄弁に私たちの好きなものや大事にしたいことを紹介してくれている。最初は本棚を開示するなんて全部見られているみたい、と緊張していたのですが、来られた方が「あ、この本大好きなんです」と言った瞬間、それだけで「心の友」ができたような気持ちになるのに気づきました。以前より人との距離が縮まる速度が上がった気がします。

ON READINGさんに来たときも、そうでした。本棚を見た瞬間、「ああ、この人たち好きだ!」となりましたから。それは本屋でも図書館でも変わらないですよね。

黒田 わかります。口頭で自己紹介するより、本棚を見てもらうほうがずっと話が早い。

海青子 『本が語ること〜』にも書いたのですが、大学時代から仲良しの友人が初めてルチャ・リブロに遊びに来てくれたとき棚を見て「諸星大二郎がある」と言って、「え、好きだったの? 知らなかった!」となったことがあって。本棚がなければ決して知り得なかったお互いの側面を知ることができたんです。

こちらが書棚を開いて先に自己開示をしているので、相手も自己開示をしてくれる。これはいいものを見つけたな、と思っています。

黒田 助かりますよね。

海青子 本当に。本にはずっと助けてもらっているなと思います。

ルチャ・リブロでは絵本に反応して、子どもの頃の読書体験を語る方も多いんです。そんなときには、その方のルーツ、柔らかい部分に触らせてもらっている気がして、とてもうれしくなります。

黒田 『本が語ること〜』の帯には「本を真ん中にすると、自然と心が開放されていく」とありますが、それこそが本屋や図書館に限らず、本のある場所の共通点であり、特徴だと思います。

ON READINGでは定期的に読書会を開催しているのですが、そこでも似たようなことが起きるんです。人はどこか自分に引き寄せて本を読むんですよね。1冊の本の話をみんなでしているのだけど、一歩踏み込んで話そうとすると、どうしても自分のことを話さざるを得なくなり、自然と打ち明け話のようになっていく。そこがすごくおもしろい。

本自体の内容を細かく読んでいくのももちろん楽しいのですが、そこから自分が引き出されていく、それが本のある場所に共通したおもしろみなのではないかと思います。

◉ルチャ・リブロのお2人の「本による処方箋」がほしい方は、お悩みをメールで info@sekishobo.com までどうぞお気軽にお送りください! 連載「土着への処方箋」でご紹介します。お待ちしております。

◉奈良県大和郡山市の書店「とほん」とのコラボ企画「ルチャとほん往復書簡—手紙のお返事を、3冊の本で。」も実施中。あなたからのお手紙へのお返事として、ルチャ・リブロが選んだ本3冊が届きます。ぜひご利用ください。

◉『本が語ること、語らせること』に加え、ルチャ・リブロのことがよくわかる以下の書籍もぜひ。『本が語ること、語らせること』と『彼岸の図書館』をお求めの方には「夕書房通信」が、『山學ノオト』『山學ノオト2』には青木真兵さんの連載が掲載された「H.A.Bノ冊子」が無料でついてきますよ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?