視聴記録『麒麟がくる』第41回「月にのぼる者」2021.1.17放送

<あらすじ>

大坂本願寺、丹波と、終わりの見えない戦に追われる光秀(長谷川博己)。追放された将軍・義昭(滝藤賢一)は、諸国の大名に向けて「信長(染谷将太)を倒し幕府を再興せよ」と御内書を送り続けており、事態は混迷を極めていた。光秀は、訪ねてきた秀吉(佐々木蔵之介)に、自分に密偵をはべらせ、行方不明の名茶器「平蜘蛛(ひらぐも)」を隠し持っていることを信長に報告し、さも裏切ったかのように仕向けた調略について問いただす。

<紀行>

美濃と京の中間に築かれた安土城。琵琶湖の水運を利用することができるこの地に、信長は居城を移しました。築城当時の安土城は、琵琶湖の内湖(ないこ)に囲まれていて、家臣たちは百々橋口(どどばしぐち)から登城していたと考えられています。信長が城内に建立した摠見寺(そうけんじ)。二王門と三重塔は、今も当時のまま残る数少ない建築物です。信長が居住していた主郭部には、信長公記(しんちょうこうき)によると、地上6階地下1階建ての絢爛(けんらん)豪華な天主が築かれていました。当時、寺院でしか用いられなかった瓦を本格的に使用した安土城からは、多くの金ぱく瓦が発掘されています。最新技術を用いた安土城は信長の権力を象徴する場所だったのです。

★戦国・小和田チャンネル「麒麟がくる」第41回「月にのぼる者」

https://www.youtube.com/watch?v=9zSuhOLfgl4

最愛の妻・煕子を亡くした明智光秀。

そういえば、前回、明智光秀が、「煕子の爪を容器に入れて時折振って音を聞く」という演出があった。私なら「煕子の匂い袋を容器に入れて時折開けて香りを嗅ぐ」にするけどな。

♫君の金木犀の匂い袋のせいだよ~。

TVから音は出るけど、匂いは出ないから、嗅覚を避けて、聴覚にしたのかな? 触覚にして、温石に触れるとかでもよかったと思う。

明智光秀は丹波攻略戦で忙しかったという。

ラッキーだと思う。

暇だと死んだ人のことを思い出すから。

仕事に集中している時は、死んだ人のことを忘れられるから。

1.ドラマストーリー

(1)亀山城にて

明智光秀は、丹波攻略の拠点として、天正5年、亀山城(京都府亀岡市荒塚町)を築き始め、天正6年に完成すると、第2次丹波攻略(天正6年~7年)を開始した。(丹波攻略について、通説では、第1次丹波攻略と第2次丹波攻略の間に、亀山城の築城などの準備期間の1年を入れ、「第1次丹波攻略(天正3~4年)と第2次丹波攻略(天正6~7年)」とするが、「休戦協定は結んでおらず、丹波攻略は連続している」として、「第1次丹波攻略(天正3~4年)と第2次丹波攻略(天正5~7年)」とする異説もある。連続しているのであれば、「丹波攻略(天正3~7年)」でいいと思うが、駄目なの?

・通説:第1次丹波攻略→敗退。亀山城の築城など準備→第2次丹波攻略

・異説:第1次丹波攻略(敗退)→第2次丹波攻略(亀山城の築城を含む)

で、今はいつかといえば、「天正5年10月」(天正5年10月10日の「信貴山城攻め」と天正5年10月23日の羽柴秀吉の「播磨出陣」の間)である。明智光秀は亀山城を拠点に、丹波国内の城を次々と落とした。

・有力国衆:内藤氏(口丹波)、波多野氏(中丹波)、赤井氏(奥丹波)

・「丹波七頭」:赤井景遠、荒木氏綱、江田行範、大館氏忠、久下重氏、小林重範、長沢義遠

そして、亀山に明智光秀に破れた国衆たちが集められた。明智光秀が、荒木(「丹波の荒木鬼」「丹波鬼」こと「丹波七頭」の荒木氏綱(荒木山城守氏香)かと思ったが、彼は、翌天正6年(1578年)4月10日に落城した細工所城(偽書とされる『籾井家日記』では園部城)の城主であるから別人である)に、

「良き世を作りたいのに、なぜ抵抗する?」

と問うと、

「我らは代々、足利将軍より領知を授かり、恩顧を受けてきた。その将軍が京を追われ、西国の地から我らに助けを求めておられる。これまでの御恩に報いるには、戦う他あるまい」

と答えた。明智光秀は、近くに控える斎藤利三にこう言った。

「のう利三、我らが戦うておるのは、国衆ではない。備後の国におられる足利将軍だ」

呼び慣れた「公方様」ではなく、「足利将軍」と言った。

足利義昭は、征夷大将軍の職を解任されておらず、西国(中国地方)の鞆の浦(広島県福山市鞆地区)に退いて「鞆幕府」を開いた。「兄・足利義輝は、朽木に退くことはあっても、京都に戻れた。自分も鞆の浦に退いたが、いつかは毛利氏の支援で京都に戻る日が来よう」と、ある意味楽観的だったように思われる。

(2)京都の明智屋敷にて

播磨征伐に向かう総大将・羽柴秀吉が挨拶に来た。(『信長公記』によれば、羽柴秀吉の播磨出陣は、天正5年10月23日である。)

「総大将に出世できたのは、明智光秀殿のおかげ」

と言うと、明智光秀は「平蜘蛛の件を讒言して出世できた」と皮肉で返した。羽柴秀吉は否定したが、明智光秀が「証拠は掴んでいる。辰吾郎という口の軽い者が言いふらしている」と言うと、観念した羽柴秀吉は、「松永久秀の監視を弟・辰吾郎に任せていたら、明智光秀が松永久秀に会いに来たというので驚いた。織田信長に申し上げれば不義理、申しあげねば不忠の極み」と板挟み状態であったことをアピールし、辰吾郎には「(言いふらしていることを)叱っておく」と言った。

この場面を見た時、なぜ明智光秀が怒り、なぜ羽柴秀吉が謝ったのか分かりませんでした。羽柴秀吉は悪いことをしていないと思いましたが・・・想像するに、辰吾郎は「明智光秀が手ぶらで松永久秀に会い、手ぶらで出てきた」ことしか知らず、信貴山城の焼け跡から平蜘蛛が出土しなかったことから、羽柴秀吉は「平蜘蛛は誰かに預けられた。その預けた人物を明智光秀を知っている」と想像して織田信長に讒言したのでしょう。抜かり有り! 辰吾郎が床下に潜んで話を聞いていれば、伊呂波太夫が風呂敷に何かを包んで出てくるところを見ていれば、羽柴秀吉はすぐに伊呂波太夫を襲って平蜘蛛を奪い取り、織田信長に献上したことでしょう。

羽柴秀吉は、口の軽い弟・辰吾郎を「叱っておく」と言いましたが、それは「殺す」と同義でした。有無を言わさず殺せるということは、本当の弟では無いのでしょう。「金ケ崎の退き口」で殿(しんがり)を願い出た時にした餓死した妹の話の妹も、本当の妹では無いのでしょう。「昔(ギャングエイジ)の羽柴秀吉の「群れ遊び」の弟分と妹分」でしょう。

※ギャングエイジ:徒党時代。発達心理学(児童心理学)用語。仲間だけで行動する「群れ遊び」の時期。現代は、「遊びの3間」(時間、空間、仲間)が失われて消失傾向にあり、訳語の「徒党」も使われなくなっている。「群れ遊び」の代表例は、チャンバラ、めんこ、木のぼりだというが、現在ではどれも死語に近い。戦国時代には、盗み(万引)や金銭をたかる非行集団もあったことであろう。

さて、羽柴秀吉の周辺で最も口が軽いのは、母・なかです。そのなかと、徳川の間者・菊丸が頻繁に接している・・・。その話を羽柴秀吉から聞いた明智光秀は、菊丸の身に危険が迫っていると察し、「肩がこっている」と身内(たま)をも偽って菊丸に会い、「逃げよ」と伝えたのでした。

(3)安土城にて

安土城では、織田信長が近衛前久と鼓をうっていました。

「先の関白が今や信長殿の操り人形じゃ」(by 近衛前久)

近衛前久は、織田信長に関白への復帰を打診すると、九州に行かされたという。(近衛前久は、天正3年9月、織田信長に要請されて北九州に下向し、大友氏、伊東氏、相良氏、島津氏との和議を図った。織田信長は、これら九州勢とで毛利輝元を挟み撃ちできる体制を整えた。)

明智光秀は、「主君に嘘を付くような人間は、主君に苦言を言えない」として織田信長に平蜘蛛の茶釜を献上し、「この茶釜は、いかなる時も誇りを失わぬ者、志高き者、心美しき者だけが持つことを許される。そういう人間に背く者はおらず、天下は平らかになり、大きな国ができる。殿にはそういう人間になっていただきたい」と言うのですが、織田信長は、

「ほう。聞けばなんとも厄介な平蜘蛛じゃな」

と言って欲しがっていた「平蜘蛛の茶釜」を手荒に扱い、

「今井宗久に金に換えさせる。その金額でこの茶釜の価値が分かる」

と言いました。これは、明智光秀はもちろん、視聴者もびっくり!(凄まじい台本だ!)

(4)三条西屋敷にて

明智光秀は顧起経注『類箋唐王右丞詩集』(2抄)を読んでいた。

三条西実澄「隠居される(帰蝶のように田舎に引き篭もりたい)のかな?」

明智光秀「いや、そのような」

三条西実澄「さて、まずは、月見じゃ、月見じゃ」

※「送別」 王維

下馬飲君酒(馬を下りて、君に酒を飲ましむ。)

問君何所之(君に問ふ。「何(いず)れの所にか行く」と。)

君言不得意(君は言ふ。「意を得ず、)

帰臥南山陲(南山の陲(ほとり)に帰臥(きが)せん」と。)

但去莫復問(「ただ去れ。また問ふなかれ。)

白雲無尽時(白雲、尽くる時無し」)

馬を下りて君に酒を勧める。

君に尋ねる。「どこへ行くのだ」

君は言う。「世の中、思い通りにならないので、南山の田舎に引き篭もる」

※南山:長安の南の終南山のこと。

「ならば行くがよい。もう尋ねることはない。

(だが)白雲が尽きることはない」

※「白雲無尽時」は意味不明。通説は「白雲は(次から次へと湧き出て)尽きることがない。(同様に、離れ離れになれば、かえって君への思いが次から次へと湧き出て、離れ離れになろうとも、友情は絶えない)」である。

※「送別」は『類箋唐王右丞詩集』(全10巻)の4巻に載っているが、抄本だと2巻。また、付箋に「王維」とあったが、付箋を挿むなら「送別」かと。

https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F1000000000000104076.html

(5)内裏にて「月にのぼる者」

正親町天皇「おお、見事な月じゃ。のう、明智十兵衛」

明智光秀「はっ」

正親町天皇「あの月には、奇妙な男が住んでいるというが、その男の名を存じておるか?」

明智光秀「はっ。桂男でございましょうか?」

正親町天皇「その男が何故に、あの月へのぼったか、存じておるか?」

明智光秀「月にある不可思議な木に咲く花を採りに行ったと、幼き頃、母から聞かされたことがございます」

正親町天皇「それからどうした?」

明智光秀「その花を水に溶かして飲むと不老不死の力を得るとの言い伝えがあり、男はその花を全て木から振い落し、独り占めしようとしたところ、神の怒りに触れたと」

正親町天皇「そして、不老不死のまま、あの月へ閉じ込められた」

明智光秀「はい」

正親町天皇「朕は先帝からこう教えを受けた。『やはり、月は、こうして遠くから眺めるのがよい』と。『美しき者に近づき、そこから何かを得ようとしてはならぬ』と。なれど、力ある者は皆、あの月へかけあがろうとするのじゃ。実澄はどうか?」

三条西実澄「のぼりたいのは、やまやまなれど、あの高さでは息切れしそうで、やめておきまする」

正親町天皇「うむ。朕はこれまで、余多の武士達があの月へのぼるのを見てまいった。そして皆、この下界へ帰って来る者はなかった。信長はどうか? この世が平らかになるには、そなたの力に負うことがあるやもしれぬ。この後、信長が道を間違えぬよう、しかと見届けよ」

明智光秀「はっ」

この話のモチーフは「呉剛伐桂」であろう。私が知っている「呉剛伐桂」では、枝を振って花を全て落としたのは、独り占めのためではなく、1人でも多くの人を助けたい思いであるから、この話は明智光秀の母か、明智光秀の記憶違いかもしれないが、「呉剛伐桂」には数多くのバリエーションがあるので、私が知らないこのパターンの「呉剛伐桂」もあるのかもしれない。

No rose without a thorn.(美しい薔薇には棘がある。)

バラは遠くから見ると美しい。近寄れば芳しい。しかし、手に取れば棘が突き刺さる。美しい物は遠くから見ているのがよい。

ただ、「月にのぼる男」の話のポイントは、「月にのぼることがよくない」「遠くから眺めているだけが良い」のではなく、「のぼってから下りてこないこと」にあるように思われる。(明智光秀は、幼き頃、木にのぼって落ちて泣いた。痛かっただろうが、落ちたから助かった。のぼったままなら木の上で餓死したであろう。)

(注)No rose without a thorn.という諺の意味は「美しいものに近づくな」ではなく、「美しいものにも欠点がある」=「誰にも欠点がある」です。

今の織田信長は、天下人になって「有頂天」(天にもの登る思い)なのでしょうね。ただ、頂上に達すれば、後は下るだけであり、毛利家の外交僧・安国寺恵瓊は、織田信長は「高転びに、仰向けに転ばれ候ずる者」(高い所に登りつめて踏ん反り返っており、3~5年後には引っくり返る人)であるが、豊臣秀吉は「さりとてはの者」(それなりの人物、あなどれない人、将来有望な人、無視できない存在)=これから高い所へ登っていく人だと天正元年(1573年)12月12日に評価しています。

※「天正元年(1573年)12月12日付児玉三右エ門、山県越前守、井上春忠宛安国寺恵瓊書状(部分)」(「吉川家文書」)

信長之代、五年、三年は持たるべく候。明年辺は公家などに成さるべく候かと見及び申候。左候て後、高ころびに、あおのけに転ばれ候ずると見え申候。藤吉郎さりとてはの者にて候。

【大意】信長の全盛期は、まだ3~5年は続くでしょう。年が明けたら(天正2年になったら)公家になる(叙位される)かもしれません。しかし、その後は、高転びに転んでしまうように思われます。(その一方で)藤吉郎(豊臣秀吉)は、注目すべき人物だと思います。

・安国寺恵瓊:毛利家の外交僧

・児玉三右エ門、山県越前守、井上春忠:毛利家吉川元春側近

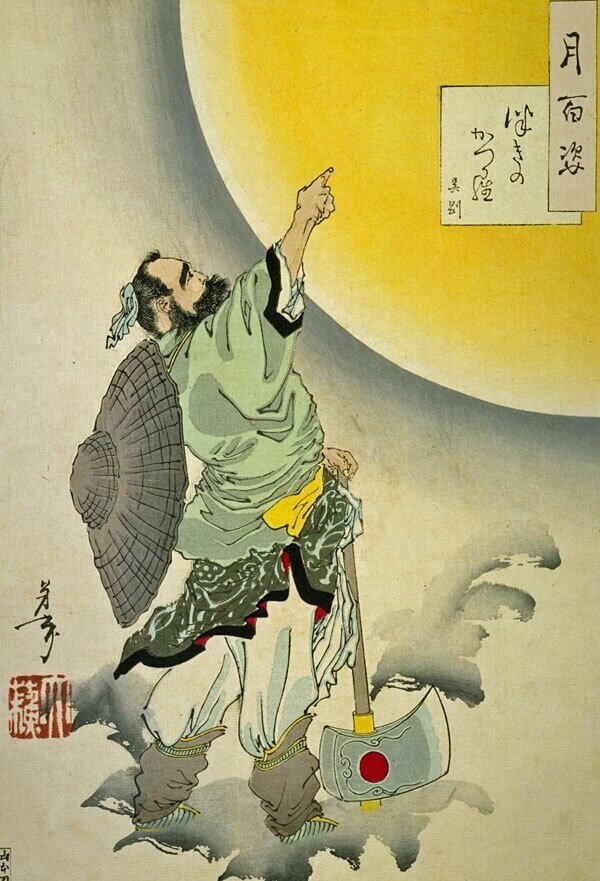

古代中国の神話「呉剛伐桂」の「桂男」こと呉剛は、第36回「訣別」に出てきた月船の漕ぎ手ではなく、月の桂を伐る樵である。

※中国の「桂」は、日本の「カツラ」ではなく「キンモクセイ(金木犀)」である。同様に、中国の「紫陽花」は日本の「アジサイ」ではなく「ライラック」、中国の「朝顔」は日本の「アサガオ」ではなく「キキョウ(桔梗)」である。これらの食い違いは、日本人が、漢籍に出てくる植物を説明文から想像して日本の植物に当てはめた結果だという。

※上の絵は、月岡芳年『月百姿』(月をテーマとした全100点の錦絵)から「つきのかつ羅(ら) 呉剛」。

※「呉剛伐桂」

昔々、武漢市と接する咸寧市(中国湖北省)で疫病が発生し、人口の1/3が死んでしまった。様々な薬を試してみたが、どれも効果がなく、重症患者は死を待つのみであった。

呉剛の母親が感染し、呉剛が薬を探していると、その姿に感動した観音菩薩が彼の夢に現れ、「月宮に桂(金木犀)と言われる巨木があり、黄金色の小さな「桂花」が咲くが、この花を水に浸して飲むと治る」「桂榜山に、毎年8月15日に天梯が架かり、月宮に行くことが出来る」と伝えた。

呉剛は、天梯を登って月へ行くと、「母のみでなく、故郷の人々も救おう」と考えを変え、枝を振ると、桂花は、桂榜山の山麓を流れる川に落ち、その川の水は黄金色に変わり、人々がその水を飲むと疫病はたちまち完治したという。人々は、この川を「淦河」、川の水を「金水」と名付けた。

呉剛が月の桂の桂花を全て地上に落としてしまったので、天帝は激怒した。なぜなら、天帝は、月桂花で作った月餅が大好物だったからである。呉剛は天規を犯したが、理由が理由なだけに、懲罰すれば天帝の人気が下がってしまう。困った天帝が呉剛に欲しいものを尋ねると、呉剛は、「桂を地球へ持ち帰り、人々の病気を治したい」と答えた。天帝は呉剛の要求に応え、桂を伐ることを許した。早速、呉剛は、斧で木を伐り始めたが、伐っても伐ってもすぐに伐り口が塞がってしまうので、呉剛は今でも月で桂を伐り続けているという。

(とはいえ、呉剛は桂の枝を桂榜山(武漢市から約90km)の上に落とし続け、今では桂榜山は桂の名所「中国桂花の郷(木犀の郷)」(中国湖北省咸寧市)となっている。また、桂の花をお茶に浸して飲むようになった咸寧市では、疫病が流行らないという。(桂花は新型コロナウィルスにも効くのだろうか?)

なお、この話には続きがあり、桂榜山の麓の「鳴水泉」(中国湖北省咸寧市鳴水泉生態観光風景区)に7人の天女が水浴びに来た時、呉剛の彼女の嫦娥がそれを見つけ、七仙女の「回天仙丹」を盗んで食べ、飼っていた兎と共に呉剛に会うために月へ行ったので、月には呉剛、嫦娥、兎が居るのだという。また、「回天仙丹」を食べられてしまった七仙女は月に帰られず、翌日、姉が水浴びに来るまでの3年間(月の1日は地球の3年に相当)、地上に居たという。)

京都伏見の増田徳兵衛商店のブランド酒「月の桂」のブランド名の由来は、江戸時代に公家・姉小路有長が、

〽かげ清き月の嘉都良(かつら)の川水を 夜々汲みて世々に栄えむ

と詠んだことです。多くの作家や墨客に賛美されてきたことから「文人の酒」と呼ばれています。戦国武将が飲んだという「古酒」が有名です。

「桂花」といえば、「桂花陳酒(けいかちんしゅ)」が思い出される。この酒は、楊貴妃が愛した中国の宮廷酒で、造り方が秘伝であったため、長年に渡り造り方が失われていたが、北京の上義酒造が再現に成功したという。

(6)明智たまの結婚

※別記事にて

https://note.com/senmi/n/n9005dcebd06a

2.『麒麟がくる』の美術

安土城の上段の間(大広間)の壁面には、黒漆に金箔の太陽?(日本人が描く太陽の色は赤だから、満月かな?)「黒漆に金箔」って、「黒い城」(壁には黒漆が塗られ、屋根には金箔瓦というスタイルの豊臣秀吉が築いた大坂城の天守など)のイメージですね。

坂本城の大広間の壁面には銀の三日月?

「今回番組のコンセプトとして、安土城と坂本城は信長と光秀の最後の対比として作っています。天体のイメージのようなものです。信長が上り詰めて、安土桃山時代らしい装飾も含め豪華絢爛、自分の上にはもう天しかないという感じを美術として表現しました。黒漆に金箔を貼った様に作りました」(美術チーム統括・犬飼伸治氏)

「安土城の天体と、光秀の坂本城の広間の三日月とを対比させています。信長の天体は金、光秀の方は銀なんですね。仮に信長の方が満月だとしたら、光秀の方は三日月みたいな。ただ、あまり月、と言い切らない方がいいかなとは思っています。何に見えてもいいかなと。でも、三日月というのは、満月に向かっていく最初の瞬間、これが月であるとわかる最初の瞬間なので、このドラマの光秀に相応しいかなと思っています。逆にこちらの信長の方は、もうすでに月に行ってしまったとか、天を目指した男というイメージです。信長の方は壁面も金箔で、派手な花鳥の絵の襖などがありますが、光秀の方は地味で、そういう対比をさせています」(チーフデザイナー・山内浩幹氏)

【出典】ヤフージャパン・ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/058647827e8b46a334b81e043dd9894517661533

月と太陽は現在の天文学では全く違う天体であるが、昔の人にとっては大差なく、いつ入れ替わるか分からないという。

喜界島(鹿児島県大島郡喜界町)の伝説では、「月と太陽が、『お腹の上にシヤカナローの花が咲いた方が昼に出る』と話し合って寝た。早く起きた太陽は、月の腹の上にシヤカナローの花が咲いているのを見て、自分の腹に植え替えたので、太陽は昼に、月は夜に出でるようになった」という。昔の人にとって、月と太陽の違いはこの程度なのである。(後日談:太陽はずるしたので、その姿は(眩しくて)誰も見られないが、月はその美しい姿を多くの人に見てもらえるという。)

『麒麟がくる』の美術で「あれっ?」と思っているのは、明智光秀の兜の前立(兜前部の立て物)である。「三鈷剣」(『麒麟がくる』では、藤田伝五の兜の前立の黄金剣)だと思っていたが、『麒麟がくる』の前立は違う。

『戦国武将甲冑絵巻』(宝島社)によると、井伊美術館の明智光秀の甲冑は、19歳~25歳まで明智光秀に仕えていた徳川家康のスパイ・木俣守勝が、徳川家康のもとへ戻る時、餞別として明智光秀から拝領した多くの品々の1つだという。(徳川家康は、スパイとして木俣守勝を明智光秀のもとへ送り込んだが、木俣守勝の活躍を耳にした徳川家康は、スパイにしておくのは惜しいとして呼び戻したという。後に木俣守勝は「徳川四天王」井伊直政の家老となっている。)ただし、「鉄錆地六十二間筋兜」は明珍派・房宗の銘がある当時の物だが、前立の「三鈷剣」は後世に作られたものだという。紛失したので補ったのであろうか?

また、明智光慶の子孫だという近江山田家には、明智光秀が亡くなった時に被っていたという「三鈷剣前立六十二間鉄錆地桔梗紋御筋兜」が伝えられているが、やはり、前立は「三鈷剣」である。

※井伊美術館

https://www.ii-museum.jp/blank-27

※サッポロビール「麦とホップ 明智光秀デザイン缶」では兎耳。

https://www.sapporobeer.jp/area/limitedpackage/00011690.php

サッポロビールさんに教えてあげたいのは、兎耳の兜で有名なのは明智光秀ではなく、明智左馬助(光春)だということ。

東京国立博物館収蔵明智光春所用「南蛮胴具足」の兜は兎耳を立て、正面に抉り半月の前立が付いている。また、胴には、胸に「天」の1字、右脇に髑髏、背には富士山が打ち出されている。

※ColBase: 国立博物館所蔵品統合検索システム

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/F-16005?locale=ja

今回の『麒麟がくる』の美術で「あれっ?」と思ったのは、花。

明智光秀が正親町天皇に会ったのはいつだろう?

水に白椿(山茶花に見えるが、山茶花は離弁花で花びらがハラハラと散る。椿も離弁花であるが、合弁花のようにポタリと落ちる)が浮かんでいる(もしかして、山茶花を散る前に切って生けてあるのか?)から、今は空気が澄んで月が綺麗な「冬」だと思えてしまうが、京都の冬は寒くて雪が積もり、月見は出来ない。これは美術さんの痛恨のミスで、明智光秀が正親町天皇に会ったのは、天正6年4月9日の織田信長の右大臣&右近衛大将辞任~天正6年秋(旧暦・8月?)の明智たまの結婚の間なのである。旧暦・天正6年4~8月(新暦5~9月)のことであって、ツバキもサザンカも咲いていない。明智光秀の「その花を水に溶かして飲むと不老不死の力を得るとの言い伝え」に合わせたのであろうが、やっちまった感が強い。キンモクセイの開花期の秋(新暦9~10月、旧暦10~11月)の月見であれば、淦河のように、安土城の壁のようにキンモクセイの花で埋め尽くせたのにね。少なくとも、白い花よりキンモクセイのような黄金色の花がいいわけで、私なら、ズバリ、山吹色のヤマブキで覆い尽くすな。とにかく、あり得ない大きさの月をありえない形で映すとか、白い花を生けるよりも、金水(不当不死の黄金水)にして、月にのぼった男=織田信長の居城・安土城の平面に近づければよかったって話。

美術の難しいのは、その時代になかった花(品種)を使えないってことだね。たとえば、『麒麟がくる』に登場する桜は、糸桜(枝垂れ桜)。染井吉野の誕生は江戸時代後期で、戦国時代には存在しないので。

そういえば、羽柴秀吉の「叱る」は「殺す」と同義であったが、正親町天皇の場合はどうだろう?

「この後、信長が道を間違えぬよう、しかと見届けよ」

「(遠くから)見守れ」ではなく、「(近くにいて)しっかりと見届けよ」と言われた。

最後まで見届けよ=信長の最期の場にいろ=信長が道を間違えたら殺せ

という意味であったら、恐ろしいな。(「最期まで見届けよ」って、半分は明智光秀に対して、そして、もう半分は視聴者に言ってるのか?)

【特報】

— 【公式】大河ドラマ「麒麟がくる」毎週日曜放送 (@nhk_kirin) January 22, 2021

物語はクライマックス“本能寺の変“へー。

最終回(2月7日)は15分拡大放送。残り3回、お見逃しなく!#麒麟がくる pic.twitter.com/YuXr1sfpYj

あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!