不登校で再考する子供の評価<その5>探求学習

◾️探求学習の原理について

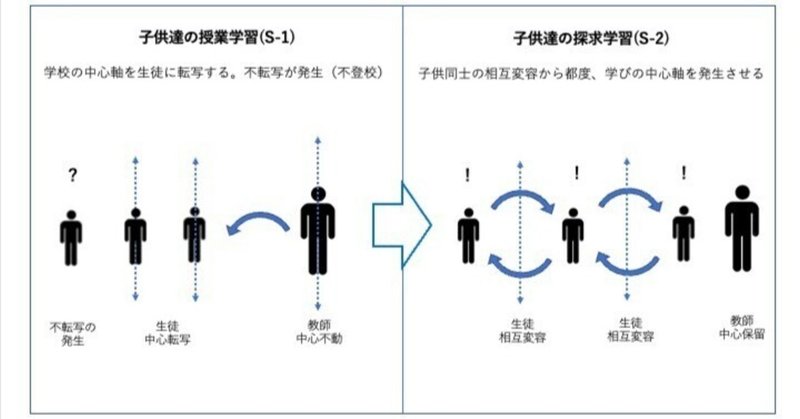

探求学習は従来の授業学習とどう違うのかについて、中心不動と相互変容の視点から説明してみます。ベータ版ってことで。

まずは、一般的な説明から

探求学習は、自ら問いを立てて、その解決に向けて情報を収集・整理・分析したり、周囲の人と意見交換・協働したりしながら進めていく学習活動のことです。 互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社会を実現しようとする態度を養うことを目的としています。

問題、またはシナリオを提起することから始まるアクティブ ラーニングの一形態です。これは、一般に教師が事実と主題に関する知識を提示することに依存している伝統的な教育とは対照的です。

探究型の学習は、講師ではなくファシリテーターによって支援されることがよくあります。

探求学習は昔からあったし、自由研究も意図としてはその流れにあったようです。でも、徐々に進化してきてて、「❶答えのない課題に取り組む」X「❷自分ごとと世間ごとを跨ぐような問いを設定する」X「❸複数のメンバーで、葛藤と共創を体験する」ぐらいの掛け算まではきていますね。志は高い!

このように教育の関心が探求型の学習へ大きくシフトするのは、なんといっても環境の変化と教育は無縁ではないからです。ITの普及によって知識が記憶から活用に、知恵も伝授から創造に代わってわってくればその影響は大です。AIの登場はそのフェーズ2でしょうか。

また、探求学習への流れでは、ピアジェ、デューイ、ヴィゴツキーなどの名前が頻繁に登場してきます。これら思想のキーワードの一つが相互変容による発達です。工場での製品のように子供を扱うな!、ってことですな。日本がお得意とした、全体を統制するための均一的な学びと真逆の話になっています。まあ、日本だけではなく、世界中が教師から生徒への知識伝授をベースとした1Wayスタイルの授業を経て今に至ってますから、「授業ー探究の対立」の見え方も、時代と共に教育が変化せざるをえない登り坂の段差みたいなものでしょうかね。

余談だけど、こうなると「探究型の授業」って言い方は「白っぽい黒」っていうニュアンスになっちゃうね。

さて、中心不動と相互変容の話ですが、<図表7>で特徴だった部分が説明できます。

・子供達の授業学習(S-1)

授業は、業(わざ)を授(さず)けるってことなので、授ける側=教師、授かる側=生徒が綺麗に二分されて然るべきです。業(わざ)は普遍であればあるほど望ましいので、原則は学ぶ内容、学び方に関する信念は不動です。つまり、中心不動。授業によって知識というコンテンツを与えられる体験を通じて学びの中心軸が生徒たちに転写されます。

「これを学ぶと良い」、「こういう学び方が良い」、「こうやって学びの出来を測るの良い」という学び方の信念の刷り込みを伴うわけです。

そうやっていると、不転写の生徒も出てきちゃうんですね。工場の比喩だと不良品なのですが、いかんせん、子供ですから、いや人間ですので、「こういう学びは面白くない」、「こういう学び方はストレスだ」、「テストの点数で学びを測るのは辛い」とか思ってしまうだけでなく、思いっきり態度に出てしまう人も現れてしまうってことです。

さすがに言わなくなりましたが、「落ちこぼれ」は分類的には教える側の中心軸に沿った「落ちたものを拾って元に戻す」のを良しと考えての称号でした。今思うと、なんか時代の気分に正直だな。でも、そもそも来なくなっちゃうとお手上げです。ついに、不登校の誕生になります。つまり、教える側の中心軸では自己変容できないという、子供の身体的な態度表明(言葉にできないのがもどかしい)の源泉にあるのが中心軸の不転写なのです。我が家的には、朝の「おなかいたい」は鉄板です。

・子供の探求学習(S-2)

では、探求学習を学びの中心軸と相互変容から眺めてみます。基本は生徒同士のプロジェクト学習(課題発見、情報収集、対話と分析、まとめと発表の4ステップが原型)です。教師側は学びの中心軸の転写がバイアスになってしまわないように、生徒への関与は最小限のものにします。

「こんなのはどうかな=課題発見」

「こういう話らしい=情報収集」

「すると、こういうことなの?=対話と分析」

「みなさん、実はこうなんです!=まとめと発表」

もちろん、低学年には適度なフレームや優しい介入が必要ですし、高学年になれば混乱と葛藤も学習効果を担うとの判断から観察に専念することもあります。

生徒たちは複数で取り組むのが基本なのでヴィゴツキー効果(最近接領域での学び)が期待できます。追記しておきますが、<Whole Parents>では最近接領域は重要テーマです。だって、生徒同士のプロジェクト学習の場より、家庭内は狭いからね、物理的に近接しちゃいます。

さて、探求学習の最も期待できることは、生徒間で学びの中心軸が場に姿を表すことになって、既存の自分の持っている学びの中心軸や、学校側の示す強度の中心軸とは別の学びの中心軸をプロジェクトの中に創造しなければならないことです。一期一会への学びの方針、プロジェクト進行の道筋。

「まず、課題を見つけるってどうする?」「これって解決方法としてベストかどうかってどうやって確認する?」、「何を学ぶことがプロジェクトで期待されている目的に近づくことなのか?」、その立ち上がった質問に応えるには、学びの中心軸が新たに必要です。それも、自分の外側で、メンバー間の納得を前提に仮置きせねばならないのです。これは大人の場合、ビジネスでの新開発案件や、未知の環境変化への準備、などの共同作業に該当します。実社会での必要度はメチャメチャ高い。ですから、探求学習も経済界からの要請に一致するのはこの辺りになりますかね。ただし、探求学習では社会的な課題について取り組むことが推奨されてますので、大人の銭っぽい課題とは異なります。ちなみに、MBAのケーススタディは純度の高い後者です。

ここでの主要なポイントは2つです。子供達の中に新しい学びの中心軸ができるかどうか? もちろん、手筋の悪そうなものもありますが、それも体感としては良い学びになります。大切なのは、コンテンツ組み立てよりも、コンテクスト(文脈)の創出体験です。

もう一つは、教師側の態度です。手筋の悪さに反応して指導してしまえば、教える側の中心軸の転写になります。授業学習の亜流に戻ってしまう。でも放っておくと、限られた時間のリソースを失ってしまうので、予定された時間内に探求学習そのものの貫徹ができない。「なんかやっったけど、なんか終わってしまった」みたいな。この微妙な振れ幅に求められる教師の態度を中心保留としてみました。

でも、自分の持っている中心軸を行使しないで場をホールドする、これが難しいんですよね。小生も、社会人教育で講師としてグループワークをファシリテーションする際など、介入と放置のバランスは苦心します。「あーでもないこーでもない」とか沈黙状態とか、知的迷走での行き詰まりもほどほどにしたいし、「じゃあ、こんな感じでちゃちゃっといこうか!」なんてサボリーダーが予定調和で淡々に進んでいるのもほどほどにさせたい。親子での学びもおんなじですよ、そう、探求学習の肝が教える側の中心保留なのです。

◾️教師だって不登校になるはずだ

不登校の問題が生徒側だけに発生しているわけではなさそう、という話。

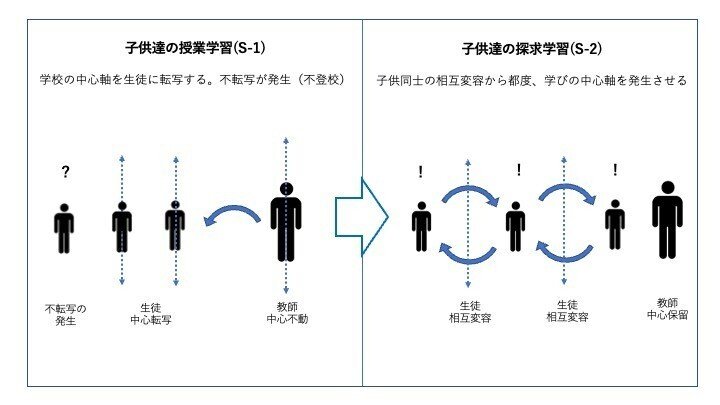

ここは不登校の話と陸続きで考えてもよさそうだと思っております。学びの中心不動が引き起こす問題は、教室内に起きているというより、学校制度全体でも起きているが故に、根深そうなのです。

これを<図表8>で考えてみましょう。学校制度そのものがもつ学びの中心軸が不動であれば、教師の中にも不転写が故に、自分の持っている中心軸を喪失させられてしまうと感じる人は増えていると思うのです。「この子達ならこんな風に学びを提供すれば、何か良いことが起きるのではないか?」といった、教師自体が自身を含めた相互変容は授業型ではキツイわけです。義務教育の硬直度合いの深刻さでもあります。

やっかいなのは、従来の学校制度の中心軸を変えないままでの「探求学習はかくあるべし」なら、事態はあまり進展していかないっていうことです。むしろ、今までの授業学習とこれからの探求学習のW対応になるだけのことです。労働としては負荷が増します。 一方で、教師という職業を通じての自己成長観、言い換えると、子供達との相互変容で大人の自己変容にまで出くわす場面は、労働の効率性優先では期待できなくなってしまう。

学校制度側の学びの中心軸は相変わらず「正しい答えはある」という信念です。正確には、「正しい答えがない学習(例えば探求学習)は正しい学びの学習だから全員が学ぼう」という上位下達の国家的な信念があって、中心保留しない(できない?)世界を制度のベースにしているわけです。思想的にはポストモダンを標榜するモダニズムか?

ビジネスの世界で、大企業が新規事業を立ち上げるのに苦労する理由の一つは、現在の経営陣の学びの中心不動があります。そして、経営メンバーが持つ中心軸を、事あるごとにプロジェクメンバーに転写しちゃうってことですね。

実はですね、賢い人々にとって中心保留はかなり難度の高い態度なんです。我慢できないで自分の意見を言ってしまうんですね、でも、それが権威者ならもう現場にとってはアドバイスではなく指示でしかないですから、相互変容なんか霧消します。新規事業なんかは、従来のビジネス・コンテクスト(文脈)からの逸脱があって成立するのに。するとですね、いつもの展開パターンになって、新規の事業の成功確率は下がっていきます。

コンサルやってても、クライアントとのプロジェクトを通じて自分自身の学びの中心軸が動く場面があります。自分が信じていたコンテクスト(文脈)が変容するときですな。そこには、アハっぽい唸り、「うーん、そっちかー、これからはそっちかもしれないなー」みたいの自発的なアンラーニングの兆候があって、結構自信を持っていた今までの自分の知識体系に心地よい不満を覚えます。同時に、新たな学びを求める気分が湧いてきて、この職業をもっと続けたいなって確信するんですよ。

ラーニングを生業にする人々はアンラーニングんも敏感な人が多いはずでしょう。もう、金銭だけじゃ働き続ける動機にならない時代にすでになっているなら、なおさらです。

職業選択の自由があるから、教職員が辞めることを不登校とは言いません。義務じゃないからね。ただ、義務教育での不登校も教員不足もどこか似たもの同士な感じがするのです。

もう一つ追記:

学校制度の中心不動が重いっていうのは、文科省の人々を責めているわけではないのです。むしろ、文科省も含めた国家公務員の応募減少も同じ意味で、「レガシーとなった信念=積年の稼働済みの制度」の廃棄がとても難しいことを裏付けてるのではないでしょうか? 希望を持って文科省に入省しても古いホコリで胸をやられてしまいそうなら、はなから避けて通るのが健康な人生選択とも思えます。ますます気の利いた人材は来なくなる・・・。

Go with the flow.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?