ホメオスタシス機構

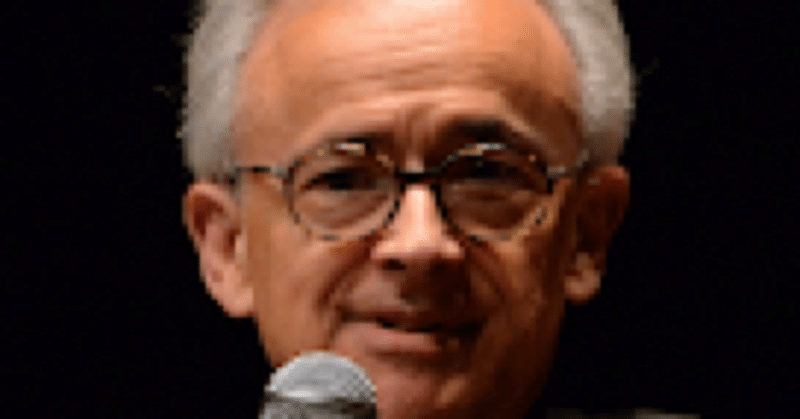

【ホメオスタシス機構の階層:(a)感情、(b)狭義の情動、(c)多数の動因と動機、あるいは欲求、(d)快または苦と結びついている行動、(e)免疫系、(f)基本的な反射、(g)代謝のプロセス(アントニオ・ダマシオ(1944-))】

「ホメオスタシス機構とは、自動的な生命調整を備えた、多数の枝分かれをもつ、大きな現象の木、と考えることができる。そして多細胞生物の場合、下から上に登っていくと、その立ち木には順に以下のようなものが見えてくるだろう。

いちばん下の枝にあるのは、

・代謝のプロセス―――この中には、内部の化学的作用のバランスを維持するための化学的要素と機械的要素(たとえば内分泌やホルモン分泌、消化と関係する筋肉の収縮など)が含まれる。これらの作用は、たとえば心拍数や血圧(それにより体内に適正な血液が分配される)、内部環境(血液中や細胞と細胞の間にある液)の酸度とアルカリ度の調整、有機体にエネルギーを供給するために必要なタンパク質、脂質、炭水化物の貯蔵と配備(エネルギーは、運動、化学酵素の生成、有機体組織の維持と再生に必要)などを管理している。

・基本的な反射―――たとえば、有機体が音や接触に反応して示す驚愕反射。あるいは、有機体を極端な熱さや極端な寒さから遠ざけたり、暗いところから明るいところへ向わせたりする、走性、屈性など。

・免疫系―――免疫系は有機体の外部から侵入してくるウイルス、細菌、寄生虫、毒性化学分子などを撃退すべく備えている。興味深いことに、免疫系は、体内の健全な細胞に通常含まれている化学分子でも、それが死滅しつつある細胞から内部環境に放出されると有機体にとって危険であるような場合、そのような化学分子(たとえば、ヒアルロン酸の分解、グルタメート)に対しても備えている。要するに、免疫系は、有機体の完全性が外部からであれ内部からであれ脅かされるときの、第一の防御線である。

中レベルの枝にあるのは、

・通常、快(および報酬)または苦(および罰)と結びついている行動―――こうしたものには、たとえば、特定の対象や状況に対する有機体の接近反応や退避の反応がある。人間の場合、感じることもできるし何が感じられているかを報告することもできるので、そうした反応は、苦しい、快い、やりがいがある、苦痛を伴うといったように説明される。」(中略)「苦と快は多くの原因――たとえば、ある身体機能の不調、代謝調整の最適作用、有機体に損害を与えるような、あるいは有機体を保護するような外的事象――によって誘発される。しかし苦や快の〈経験〉は〈苦痛行動や快楽行動の原因ではない〉し、またそうした行動が生じる上で必要なものでもない。次項で述べるように、ひじょうに単純な生物は、たとえそうした行動を感じる可能性が低かったりゼロであったりしても、こうした情動的行動のうちいくつかを実行することができる。

次に高いレベルにあるのは、

・多数の動因と動機―――主たる例は、空腹感、喉の渇き、好奇心、探究心、気晴らし、性欲、である。スピノザは〈欲求〉というじつに適切な言葉でそれらをひとまとめにし、また意識をもつ個体がそうした〈欲求〉を認識するようになる状況に対して〈欲望〉という言葉を使った。欲求という言葉は、ある特定の動因によって活発化する有機体の行動的状態を意味する。さらに欲望という言葉は、ある欲求をもっていることに対する、そしてその欲求の最終的な成就または挫折に対する意識的感情を意味している。このスピノザの区別は、本章の出発点である情動と感情の区別と、見事に対応している。明らかに人間には欲求と欲望があり、情動と感情がそうであるように、それらはシームレスに結びついている。

最上部に近いが、最上部ではないレベルにあるのは、

・狭義の情動―――ここには自動化された生命調整のうちのもっとも重要な部分がある。つまり、喜びや悲しみや恐れからプライドや恥や共感まで、狭い意味での情動だ。では、木の最上部には何があるか。答えは単純、感情である。」

(アントニオ・ダマシオ(1944-)『スピノザを探し求めて』(日本語名『感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ』)第2章 欲求と情動について、pp.55-59、ダイヤモンド社(2005)、田中三彦(訳))

(索引:ホメオスタシス,感情, 情動, 動因, 動機, 欲求, 快, 苦, 免疫系, 反射, 代謝)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?