認知症介護小説「その人の世界」vol.22『味がせえへん』

なんやこれ。ただのお湯やないの。

「ちょっと、ちょっと」

私はエプロンをつけたお姉ちゃんを呼び寄せた。

「はあい」

甲高く返事をしたお姉ちゃんが私のもとへ来ると、私は手にしていたお椀の中身を指さした。

「これこれ、ぜんぜん味がせえへんのよ」

「そうですか。そんなはずはないんですけど……」

「誰も言わへんの?」

「はい、今のところ……」

「私のだけ何か違うん?」

私が見上げると、「ちょっとお待ちください」と言ってお姉ちゃんは姿を消した。代わりに現れたのは白い格好の料理人やった。

「すみません。何か味がおかしいですか」

男の料理人は私の前で、被っていた白い帽子を取った。

「おかしいっちゅうか、味がせえへんのよ。ダシの味が。これ、ダシ取ってんの?」

「はい、一応」

「一応って……あんた、これ、ただのお湯と同じやないの」

「申し訳ありません。気をつけます」

料理人は頭を下げた。

「気をつけるっちゅうか、こんなんで金取るつもりなん?」

「えっ?」

「あんた、商売人やろ。これじゃ、あかんて」

「少々お待ちください」

料理人はフロアの奥へ姿を消した。

私は街の食堂で昼食をとろうとしていた。よう分からんけど、たまに息子夫婦が私を外に出して食事をとらせる。車で迎えに来てくれるし、運動やらカラオケやらついてくるからお得なんや、と息子は言う。何でもええけど、食事がまずいのはとにかくイヤや。

料理人を待つ間、私はコロッケを箸で割って口へ運んだ。

「なんやこれ」

私はもう一度、さっきのエプロンのお姉ちゃんを呼び寄せた。

「はあい。今度は?」

「あのな、これソースが合わへんわ。どこのソース使ってんの?」

「どこのソースって、プルドッグとかですか」

「プルドッグ? 知らんな。コロッケいうたら、おたふくソースやんか。ようおぼえときや」

「はあ……」

お姉ちゃんは歯切れの悪い返事をした。

「もうええわ。さっきのお兄ちゃんに言うから。お兄ちゃん来るまで飴ちゃんで我慢するしな。あんたにもあげるわ」

私は手元のバッグから飴ちゃんを取り出し、お姉ちゃんにひとつ渡した。

「それよりな、あそこにおる奥さん」

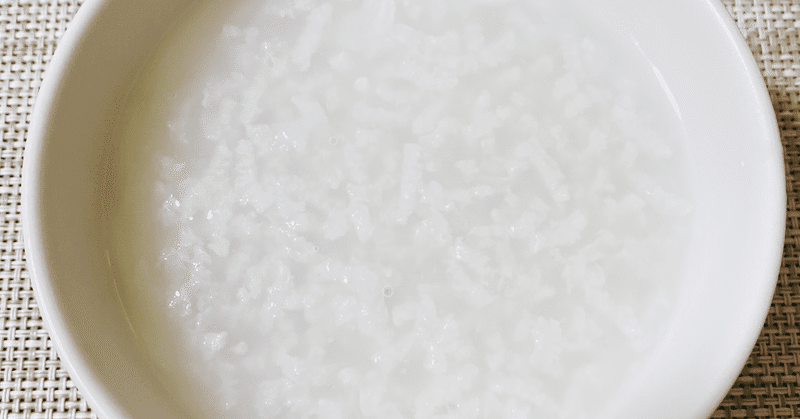

私が指さした先には車椅子に寄りかかったおばあさんがいた。エプロンをつけたお兄ちゃんに粥を食べさせてもらっている。おばあさんは目を閉じたまま、口を動かすことなく粥を溜め込み、時折『んふっ、んふっ』と肩で咳き込むようにした。

「あそこの奥さん、食べへんやないの。ずっと見とったけど、マズいんとちゃうか?」

「そうですね」

「そうですね、やなくて、何か考えてやらんとかわいそうやろ。私は自分で言えるけど、あの奥さんはもの言われへんのと違う?」

「はい、確かに……。あの方は最近、秋田から来られたばかりで、どうしたら食べてくれるか私たちも分からないことが多いんです」

お姉ちゃんはおばあさんに視線を向けたまま言った。

「秋田いうたら、味濃いのが好きやろ。あんな真っ白な粥じゃあ、味せえへんと違う?」

「確かに……」

「確かに、やなくて、しょうゆでも、たらしてやったらええんちゃうの? やれることはすぐやったらええのよ」

「はい」

お姉ちゃんもフロアの奥へ引っ込むと、すぐに小皿を手にして戻ってきた。私はお姉ちゃんと一緒に車椅子のおばあさんの隣に立った。小皿にはしょうゆが入っていた。

「かしてみ」

私はお姉ちゃんから小皿を奪い取ると、しょうゆを粥にかけた。

「あっ」

お姉ちゃんが目を丸くした。

「ほれ、お兄ちゃん。これ、あげてみて」

私はお兄ちゃんの肩をどついた。

「あ、はい」

お兄ちゃんはスプーンを持ち直すと、しょうゆのかかった粥をおばあさんの口に入れた。

「あ……」

お姉ちゃんが微かに声をもらした。おばあさんの目をうっすら開いたからだった。私たちはその口元を見守った。

少し経つと、おばあさんの唇がきゅっと閉じた。

「おいしいやろ。味がするやろ」

私はおばあさんに向かって言った。

おばあさんの顎が動いた。それまでじっとしていた舌を上下に動かし、味わっているのが分かる。

「味わっているみたいですね……」

お兄ちゃんもおばあさんの口元から目が離せないようだった。

おばあさんの頬がくぼんだ。喉がごくりと鳴って、飲み込んだのが分かった。

「おいしいですか」

お姉ちゃんがおばあさんの耳元で言った。その時だった。

「おい……し……」

確かに聞こえた。かすれたような、小さな小さな声だった。私たちは目を見合わせて、ひゃあ、と笑った。おばあさんの唇のはしっこが微かに上がった。

「うんうん、良かったなおいしいんやな」

私はおばあさんの肩に触れ、さすってやった。お兄ちゃんが次のスプーンを口元に近づけると、おばあさんは口をふわっと開いた。

「自分から開いてくれた……」

お兄ちゃんが呟いた。おばあさんは粥を溜め込むことなく、咳き込むこともなく、きれいに飲み込んだ。それを繰り返すうち、茶碗は空っぽになった。

「すごぉい」

お姉ちゃんが手を叩いた。私はお兄ちゃんの背中をもう一度どついた。

「やるやないの」

へへっ、とお兄ちゃんは笑って、私を見上げた。

「ずっと、どうしたら食べさせられるかばかり考えていました。でも、大事なことを考えていませんでした。どうしたら食べたくなるか、ってこと」

私はお兄ちゃんのおケツを、ぱあん、と叩いてやった。

「ええこと言うなあ! 誰でも、まずいもんは食べたないし、おいしかったら食べるもんや。そんなん当たり前のことや。お兄ちゃんもそうやろ」

「はい」

「金取ったら、喜ばせなあかん。最低でも、当たり前のことはせんとな。苦しませたら、金返さなあかんで」

お兄ちゃんは俯いて、難しい顔になった。その背中を私は撫でてやった。

「若いうちは悩んだらええ。せやけど、悩んでるだけやったらあかん。まずはやってみるこっちゃ。当たり前のことからな」

はい、と頷いた笑顔が輝いて見えた。私はバッグから飴ちゃんをひとつ取り、お兄ちゃんのエプロンのポケットに突っ込んでやった。

「頑張ってな」

お兄ちゃんは少しはにかみ、ありがとうございます、とお辞儀をした。

「ええ子や。年寄りやからって分からんこと言うと思ったらあかん。もの言わんから何も分からんと思ったらあかん。あんたらも、若者はみんな自分勝手や言われたらイヤやろ」

「はい」

お兄ちゃんとお姉ちゃんが同時に頷いた。

私は、あー、と腰をそらした。

「おたふくソース、たのむでな。ダシはしっかり取ってな。こんなん当たり前のことやで!」

「はい」

「って私が言うたこと、社長にも言わなあかんで。タダで教えてやったんやから」

私が目をぎょろりとさせると、ふたりの笑い声が揃った。

しかし私もまだまだ引退できそうにないわ。根っからの商売人やな。

※この物語は、介護施設(主にデイサービス)での場面を描いたフィクションです。

【あとがき】

今回は本文中の食事シーンについて、牧野日和先生に監修して頂きました。介護現場ではあまりにも簡単に“食べない人”“食べられない人”と診断することが多いように感じてきた私は、認知症ケアにおける食支援の課題をより明確化して取り組む方法を牧野先生から教えて頂きました。

主人公の関西弁はペホス先生に監修して頂きました。『認知症にならないように』よりも『認知症になっても大丈夫』の方が素敵だな、という気づきを私はペ先生に頂きました。

下記に牧野先生とペ先生についてご紹介しています。

好みというのは個々によるものですが、食支援に関しては出身地の情報を私は大事にするようにしています。介護現場では『おいしければ食べるという当たり前』が自分の想像を超えた場所にあることもしばしばです。地域によってこんなにも違うものかと、いつも考えさせられています。そして今回はあえて、主人公の過去の職業を書かずにおいてみました。読者の方がそれぞれ想像されるのも面白いと思います。

悲しみや苦しみ、切なさ、喜び、そしてきらめきは誰もが持ち合わせ、それは認知症であってもなくても同じです。より深い理解のため、物語の力を私は知っています。

【監修】牧野日和(まきのひより)

「お食い締め」支援の創始者。歯学博士、言語聴覚士、認定心理士の3つの視点で「食べる」と「生きる」を探究する。執筆は「今日の治療指針」(医学書院)、「口から食べるを支えるケア」(中央法規出版)など多数。現在は愛知学院大学心身科学部講師として従事するかたわら、全国で講演活動を行っている。

【監修】ペホス

コーチングやコミュニケーションの各種トレーニングへの参加により、かかわる人の内面の「あり方」が、“人”や“場”に与える影響の大きさを実感。それらの経験を元に現在、「認知症ケアアドバイザー」「メンタルコーチ」「研修講師」として、介護に携わるさまざまな立場の人に、知識や技術だけでなく「あり方」の大切さの発見を促す研修やコーチングセッションを提供している。著書に「理由を探る認知症ケア 関わり方が180度変わる本」(中央法規出版)。

※この物語は2017年3月に書かれたものです。

私の作品と出逢ってくださった方が、自分の世界をより愛しく感じられますように。