西国街道10 矢掛宿→神辺宿

本格的に街道を歩きはじめて3年目、夏は歩く時間がまとまって取れるので、ぐいぐいと街道を進む事が出来ます。1年目は中山道、2年目は北国街道・三国街道、3年目に選んだ道は西国街道。

真夏の京都から下関まで約570km、猛暑との共存も年々コツを得てきましたが、身体と会話しながら西を目指します。

2023.08.11

1.矢掛宿

矢掛宿は国内で唯一、本陣と脇本陣が国の重要文化財に指定されています。

何が凄いかというと、本陣も脇本陣も江戸時代にそれぞれ商いをしていました。どこかのタイミングで自治体が管理しているとはいえ、300-400年も代々、家を守り、商いを継続してきた、主の努力は大変だったと思われます。

早朝の街道の街並みは、空気が澄み渡り一日で最も美しい時間帯です。

更に明け方に降った雨の影響で、美しさに磨きがかかってました。

新築の建物も景観を守っています。

この様な努力の積み重ねがあって、街並みが長きに渡り守られて来ているのですね。

矢掛の街並みには、上記の画像の様な説明看板がある建物がたくさんあり、飽きることがありません。

更に飲食店も多い為、観光客が滞留し経済が循環しています。

ぼっこう。

岡山に入り、そんな名前のうどんか蕎麦屋さんを何処かで見ました。

ぼっこうとは岡山の方言で、"たいへん"や"すごい"を表す言葉です。

2.虹

矢掛宿の街並みが終わり、街道を振り返って別れを告げて前を向いたら、小田川の向こう側から、虹が空に向かって伸びているではありませんか!

東の空から迫ってくる太陽が、西の空から降ってくる雨を照らして、空のキャンパスいっぱいに天然のアートを描いてます。

街道を歩きながら虹を観たのは初めてでした。

コインランドリー。

時速4kmで街道を歩いていると、大袈裟かもしれませんが、新しいビジネスモデルの小さな兆しに気が付きます。

コインランドリーは、オシャレなカフェ風に改装したりドライブスルー対応をする様な”サービスの差別化タイプ”と、ガソリンスタンドと一体化する様な”複合店舗タイプ”に分かれます。

このコインランドリーは、コインシャワーが付いてます。夏の長期街道歩きには、洗濯と風呂が欠かせませんので、街道歩きとの親和性を感じました。

矢掛海洋センター。

なぜ海に面していない内陸の町に海洋センターがあるのか不思議です。

施設には温水プールやカヌーなどができる池などがあるので、海洋と名付けたのかもしれません。

昔の家は隣同士が重なり合う様に建てられてます。

中山道の妻籠宿で何枚か撮影しましたので紹介します。

詳しくは↓

中本螺旋製作所。

螺旋製作、何を作っているのだろう。調べてみると、創業1934年、戦前・戦後から現在まで、ボルトを製作し続けています。

”備中國浅海村”と記されています。

西国街道を歩いていると、海辺ではなく内陸を通ります。

浅海村と名が付くので、想像ですが昔は今歩いている街道の近くまで海岸線が来ていた様な気がします。

緑色に輝く稲も、あとひと月ほどで黄金色に輝き始め、収穫の時期を迎え、秋がやってきます。

3.小田堀越間の宿

備中とと道。

明治時代に瀬戸内海の笠岡から、山間部で銅山があった吹屋までの60kmの道のりを、6区間に分けて駅伝方式で鰆や鰤などの鮮魚を運んだ山道。

吹屋がどんな街か調べたところ、べんがらの建物が今も往時の姿のまま残る、素晴らしい街並みでした。

訪れてみたい街がまたひとつ増えました。

街道を歩きながら、道との親和性が高く、国内ガソリンスタンドシェアの半数近くを占めるENEOSの撮影を継続していますが、ENEOSの大型看板を掲げるガス販売専門店は初めて見ました。

鏡獅子のオブジェ。

井原市名誉市民で近代木彫界の巨匠・平櫛田中(ひらくしでんちゅう)の代表作”鏡獅子”、六代目尾上菊五郎をモデルにした近代彫刻史に残る名作で、東京の国立劇場に展示されています。

みついも。

井原市独自の在来種"早雲蜜芋"。毎年最高の芋を残し種芋にしたうえで、同じ畑で栽培・収穫を10年以上繰り返し育てられたさつまいも。

美味しそうですね。

朝食会場の一番星。

とても落ち着くお店で、続々と常連さんが開店と同時に入店してきます。

井原鉄道はずっと高架を走っていましたので踏切が珍しく感じます。

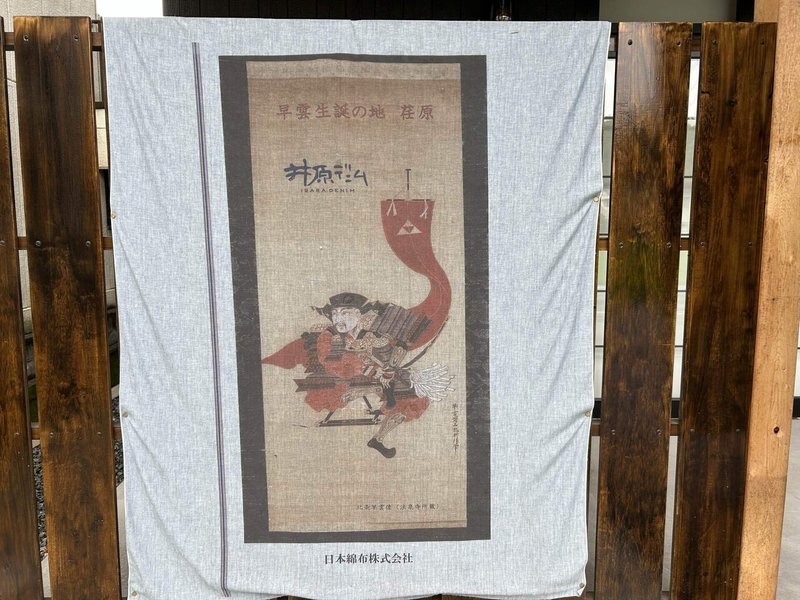

4.デニムの聖地井原

井原デニム。

江戸時代に藍の栽培が始まり、藍で染色した木綿布が全国に広がりました。月日は流れ1970年代に日本でデニム生地が作られるようになり、江戸時代からの染色技術などを活用し、”井原デニム”はジーンズ国内生産の70%を占めた時もあり、今もデニムの聖地として有名で、関連事業社が集結しています。

足次神社。

いい名前ですね、井原町にある足次山神社の分社とも言われてます。

至る所にマムシ注意の貼り紙が、気を付けないと。

日章旗を撮影しようとすると、なかなか綺麗に写りません。

風が吹かないと垂れ下がったままですし、いい具合の風が吹かないと、美しく写りません。

上の画像の日章旗は100点に近い出来映えでした。

5.七日市宿

雨が激しくなってきたので、日芳橋を眺めながら少し雨宿り。

街道歩きでは、何も考えずぼ〜っとする時間も大切です。

本陣跡は何も残っておらず、空き地になってました。

よく思うのですが、本陣跡に何も残っていない方が普通な気がします。江戸時代から300~400年も代々土地を守るなんて、並々ならぬ努力や地域に対する愛着心がないとできない事です。

現在でも残っている本陣跡は、当たり前の様に残っているのではなく、並々ならぬ努力の賜物だと感じます。

注連縄(しめなわ)が棒に巻かれています。

なかなかお目にかかれません。この付近の風習かもしれませんね。

ikari おいしい館。

兵庫県の高級スーパー、イカリが扱う冷凍食品の販売と、イートインがある複合店舗。

専門のスタッフが最適なワット数で解凍して、その場で食べられる店舗。

私は申し訳ないのですが、飲み物を買うために入店。

店内をくまなく見ましたが、どのお食事も美味しそうで、オフィス街に出したら流行りそうだなと思いました。

鬼瓦に七福神が住んでいます。

これまでも何度か目にしましたが、金色の七福神は初めて、縁起が良さそうですね。

子守唄の里 高屋。

どんな子守唄なのか、この地図を読んでもわからないので、調べてみると、井原市の高屋地区が中国地方で有名な子守唄の発祥の地。

赤とんぼなどで有名な作曲家 山田耕筰が編曲しています。

水路でヤマカガシが休んでいました。赤い模様があるので、おそらくそうです。上からのぞいてみていると、ニョロニョロと逃げていきます。

私が小学生の頃、学校から帰宅すると、玄関の前で大きなガマガエルを、丸呑みしようとして、動けなくなっている姿を見て、私も動けなくなった時の事を想い出しました。

塀鬼瓦が鳩でした。

広島県と鳩に親和性を感じます。

平和と言葉で表現することは出来ますが、実現するのは容易ではないですね。

6.備中国分寺

石材屋さんで発送を待つ石の姿。

この様に梱包してひもが固定と緩衝の役割りを担い、割れない様に保護しているのですね。重たいので縛るのが大変そうです。

日吉神社。

凄い階段です、昇る気力が残っておらず断念、情けない…

この付近の常夜灯は、芸術点が高すぎます。

自然の石を巧妙に重ね合わせて、高さ大きさは申し分なく、今も崩れず残っている。石材職人の技術の高さが伺えます。

醤油ラーメン、私の好みのど真ん中!絶品でした。

備後国分寺。

備前・備中・備後、京都から岡山に入り、三つの国を歩いてきました。

三つの国の前中後の順番は、京都から数えた順番になります。

日本海側の、越前・越中・越後も京都から数えた順番となっています。

さすがデニムの聖地、まだまだデニム工場がありますね。

高屋川を渡り、今回の6日間の旅の最後の宿場町の神辺宿に入ります。

7.神辺宿

神辺と書いて"かんなべ"と読みます。

"かんべ"と読むのかと思い込んでました。

気のせいかもしれませんが、東日本の地名は土地を感じ、西日本の地名は歴史を感じます。西日本の地名が気のせいか珍しく感じて好きです。

廉塾。

江戸時代に神辺宿東本陣に生まれた、菅茶山が開いた塾。

全国から学生や文人が集まり、神辺宿に文化の華が開きました。

菅茶山旧宅に親子が入っていきます。

夏休みの研究をしに行くぞ!っといった感じで、力強い足取りで門に吸い込まれていきました。廉塾が時を超えて引き継がれている瞬間を見た様な気がしました。

神辺宿の一部の区間の電柱が木製です。

街道を2,500㎞以上歩いていますが、ここまでの規模で木製電柱が存在する地域は初めてです。正確に数えていませんが5本以上はあったと思われます。どの様な基準で保存しているのか知りたいですね。

神辺宿本陣。

建物の雰囲気が、往時の姿が生々しく残されている感じがして、興味をそそられます。土日の午前中が一般公開、他の日時は1週間前までの予約が必要。

神辺宿の建物の特徴として、2階に大きな窓が2つあります。

ここまで来る途中にも何件かありました。

今回はここまで。

8.帰り道

福塩線で福山駅に移動します。

福山城がある街中を西国街道は通りません、不思議ですね。

福山城の真横に福山駅があります。

真横というより城の中に駅がある、こんなに天守閣に近い駅はなかなか無いと思われます。

三原の街は、やっさ祭りで大賑わい。

広島空港行のバスが来るまで、次回歩く事になる西国街道の宿場街とは反対側の、海辺の街並みを散策します。

自宅の土産は、ビックなたこ天とイカ天イカ下足にしました。

広島空港に向かいます。

30分位遅れての出発。

飛行機は朝から各地を飛びまわるので、最終便は遅れる確率が高いです。

そんな最終便、羽田空港着陸寸前に恐ろしい体験をしました。

着陸直前、滑走路に差し掛かって安心した瞬間に飛行機が上昇します。

恐ろしくて声を出しそうになりました。

少しして機長が、

「管制塔からの指示で、前で着陸した飛行機との間隔が短かった為、再び着陸の態勢に入ります」

の様な旨の放送が。

羽田空港で着陸便の様子を見ていた事があるのですが、滑走路の延長線上に2機の姿が目視出来ます。

あれだけの間隔で着陸していると、この様な事が起きるのですね。

私、おそらく300回以上は飛行機に乗っていますが、初体験でした。

西国街道は4回に分けて歩く予定です。

今回は2回目で、次回の3回目は2週間後に出発予定。

風邪をひきながら歩いてましたので、次回は体調を整えて臨みます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?