夢二は誰を待っていたのか ――鈴木清順『夢二』における境界が分かつ理想と現実 ――

目次

はじめに

1. 夢のなかの女

2. 実在しない女・巴代

2-1. 手に入らない女

2-2. 夢二の妄想

2-3. イメージの女

3. 夢二の待ち人

おわりに

はじめに

鈴木清順(1923-2017)は、戦後日本を代表する映画監督である。彼は日活の専属監督として、『肉体の門』(1964)、『東京流れ者』(1966)などを発表し、大胆な色彩表現と複雑な映像構成で人気を博す。しかし『殺しの烙印』(1967)では、鈴木は作風が先鋭的すぎると日活を解雇され、以後十年不遇の時を過ごす。監督業復帰後の代表作である『ツィゴイネルワイゼン』(1980)では、生と死、夢と現実の境界を曖昧に描いた独特の映像美が描かれている。この作品で、鈴木は日本アカデミー賞最優秀作品賞・最優秀監督賞やベルリン国際映画祭特別賞などを受賞し、国内外でも映画監督としての地位を不動のものとした。

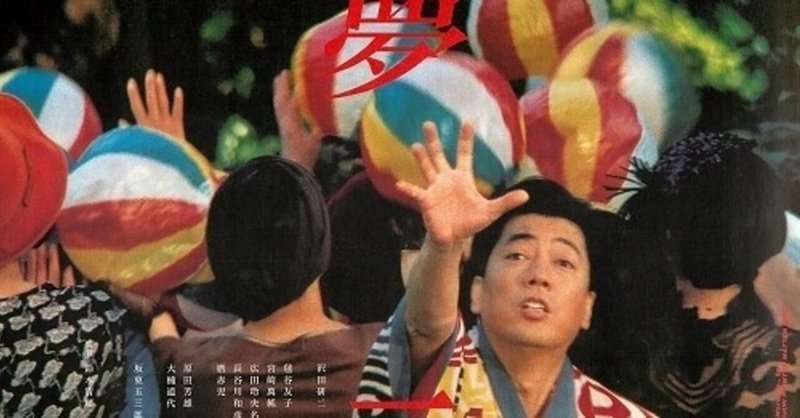

本論で扱う『夢二』(1991)は、『ツィゴイネルワイゼン』、『陽炎座』(1981)と並び、「大正浪漫三部作」と呼ばれており、『ツィゴイネルワイゼン』で見せた幽遠な美の世界を受け継いでいる。『夢二』において、主人公である竹久夢二は恋人である彦乃と駆け落ちをしようとする。彦乃より一足先に駆け落ち先の金沢へ赴いた夢二は、彦乃の到着を待つ間に多くの女性とかかわる。しかし、物語の結末で、夢二は一人すすきの原で立ち尽くしながら、流し目でカメラに視線を送り、「誰を待っていたのかな、私は何を待っていたのかな」と呟く (注1)。女に不足することがなかった夢二は、いったい誰を待っていたのか。夢二はどうして待たなければならなかったのか。

この問いに答えるにあたって、本論では主人公である夢二と女との位置関係に着目したい。なぜなら、『夢二』において、夢二はしばしば「私はモデルがいないと描けない」(注2) と口にするためである。美人画家である夢二にとって、モデルが自分の周りにどのように位置するかということは、夢二とモデルの女がどのように関係しているのかを検討する手掛かりとなるにちがいない。したがって、夢二と女との位置関係を読み解き、その意味を考えることによって、夢二が誰を待っていたのかを明らかにしよう。夢二の待ち人についての答えを出すことで、『夢二』において、主人公の竹久夢二が女を描くことについての新たな視点を加えたい。

注1 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、 2:01:40-2:02:56。

注2 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、1:05:43-1:05:49、1:37:17-1:37:20参照。

1. 夢のなかの女

『夢二』という作品は、原作は存在しないものの、実際に大正時代に活躍した美人画家であり、詩人でもあった竹久夢二(1884-1934)の伝記的事実を多く引用している。映画冒頭のクレジットでは、実際に竹久夢二が開店した「港屋絵草紙店」や、夢二のアトリエでもあり自宅でもあった「少年山荘」が背景として映し出されている (注3)。本編においても、夢二が作詞した『宵待草』が登場するほか、夢二の代表的作品の構図を模したようなカットが散見される(注4) 。登場人物の名前や関係さえも、多くは実際の竹久夢二を巡る人間関係に依拠している(注5) 。本節のはじめに、まず、夢二が誰を待っていたのかについて考えるために、『夢二』のなかで夢二が置かれている状況について述べよう。

沢田研二演じる主人公の夢二は、東京での恋人である彦乃(宮崎萬純)と駆け落ちをしようとするも、彦乃は病弱故に、後から金沢入りすることになっている。金沢で彦乃を待つ間、夢二は脇屋という男(原田芳雄)の人妻である巴代(毬谷友子)と逢瀬を重ねる。なかなか夢二と落ち合うことのできない彦乃の使いで、お葉(広田玲央名)という女性も金沢へ訪れる。他にも東京で関係を持った女郎や、金沢の宿での女将など、夢二の周りには常に多くの女が付きまとう。

しかし、『夢二』において、一人だけ夢二に対して顔を見せない女がいる。『夢二』冒頭で、夢二が見ている夢に登場する女である。彼女は、白い着物を身につけ、大木の枝の上に立ち、夢二に背を向けてポーズをとっている(図1)。大木の近くでは、モボやモガたちが紙風船を頭上に掲げて遊んでいるが、彼らは樹上の女には気づいていない。夢二は紙風船で遊ぶ群衆をかき分けながら、集団からひとり離れて、夢二のはるか上方にいる樹上の女に手を伸ばそうとする。このとき、恍惚の笑みを浮かべ、視線を上に投げかける夢二がややローアングルでクロースアップされる。夢二の顔をフレームいっぱいに捉えることで、カメラは彼の感情の強さを強調している。このあとに樹上の女の全身を映し出すカットが挿入される。このことから、夢二の視線の先には樹上の女があり、彼はこの女に心惹かれていることは確かである(注6) 。

図1 樹上の女

しかし、次のショットでは、夢二はいつのまにか椅子に座り、ピストルを手にしている。夢二は、不意に「あの女は振り向かぬ。顔が見たいか、身の程を知らぬ奴だ」と声を掛けられる。この時夢二に声をかけた脇屋という男は、夢のなかで夢二とピストルでの決闘をしており、「俺は見た。俺を撃て」と夢二を挑発する。「顔が見えるかもしれぬ」という脇屋の言葉と同時に、夢二は脇屋に一撃を与える。しかし、脇屋が「俺を撃て」と言ったとき、夢二はピストルを構えているが、彼の横目で樹上の女を見ている顔がクロースアップで捉えられているため、夢二は樹上の女に気をとられているといえよう。夢二がピストルを撃つ直前、真っ赤なもみじを背景に先程と同じポーズをとる樹上の女のカットが一瞬挿入される。このことから、夢二が決闘相手である脇屋に一撃を加える瞬間においても、いまだに遠く離れた樹上の女のことを気にしていると思われる。そのため、夢二が撃った弾は男の右手を掠めるだけであった。決闘よりも樹上の女を気にしているこの描写からも、夢二がはなれたところにいる樹上の女をかなり気にしていることがうかがえる。この夢二が『夢二』冒頭で見ている夢は、夢二が脇屋にピストルで撃ち返されたところで終わる (注7)。しかし、夢のあいだ、女は夢二の存在をものともせず、夢二に顔を見せることはない。

では、この女はいったい誰なのか。女のポーズに着目すると、樹上の女は『夢二』の最後に出てくる屏風絵に描かれている女性と似ていることが分かる(図2)。この屏風絵は《立田姫》(1931)という竹久夢二が実際に遺した作品を模している。図1で示したように、樹上の女はこの《立田姫》という屏風絵の中の女と同様に、背を向け、手には扇を持ち、帯をだらり帯に結んでいる。また、物語終盤では、もみじを背景に女が再び樹上に浮かび上がるショットのあと、もみじをかき分け現れる屏風絵の《立田姫》がオーバーラップで映し出される(注8) 。このもみじを背景に浮かび上がる女のショットは、前述した夢二が脇屋に一撃を加える直前に挿入された一瞬のカットとも似ている。これらのことから、樹上の女が結末で《立田姫》として現れているといえるのではないか。樹上の女が《立田姫》と異なる点は、女の顔が振り向いていないことと、真っ赤な着物を着ている《立田姫》とは対照的に真っ白な着物を着ているということの二点のみだ。

図2 『夢二』中の《立田姫》の屏風絵

夢二は多くの女性をわがものとし、関係を結んできた。しかし、この女だけは物語が終わりを迎えるまで顔を振り返ることはない。夢二は頭上で後ろ向きにポーズを取っている女に手を伸ばし、周りを顧みることなく近づこうとするも、女は微動だにせず、彼女を手に入れることはできない。しかし、物語の終盤において、完成された《立田姫》の顔は振り返っている。夢二は『夢二』のなかでも、美人画家を生業としており、「私はモデルがいないと描けない」と発言するように、常にモデルとなる女を必要としていた。《立田姫》においても、同様にモデルがいたと考えるのが妥当であろう。つまり、夢二は『夢二』の結末までに、《立田姫》のモデルとして樹上の女の顔を見たのだ。したがって、夢二は《立田姫》として女が顔を見せることこそを待ち望んでいたのではないだろうか。もう一つの相違点である樹上の女の着物が真っ白であることの理由については、夢二が待っていたものについての答えとともに第三節で論じたい。

樹上の女が顔を夢二に見せないからというだけでは、夢二が樹上の女を待ち人としていたことへの根拠が足りないといえるかもしれない。しかし、《立田姫》について実在の竹久夢二が残した言葉を参照すると、「自分一生涯における総くゝりの女だ。ミス・ニッポンだよ」(注9) とある。本章冒頭で注釈したように、『夢二』の物語は、竹久夢二の伝記的事実に多く依拠している。《立田姫》の作品についても同様に考えてよいだろう。つまり、『夢二』においても、夢二は《立田姫》を自分にとっての最も理想的な女性として位置づけたのである。

このことを考えれば、夢二が樹上の女を追い求めたことと、《立田姫》が夢二にとって至高の女性であることは共通しているといえる。また、物語終盤で《立田姫》が映される時、「宵待草」の歌が流れると共に、《立田姫》に添えられている『宵待草』の「待てど暮せど/来ぬ人を/宵待草の/やるせなさ/こよひは月も」という歌詞がクロースアップされる (注10)。実際の《立田姫》の作品には「宵待草」の詩は添えられておらず、《立田姫》に新たに待ち人のイメージが加えられている。以上のことからも、夢二は樹上の女が顔を見せることと《立田姫》が完成して姿を現すことを待っていたと思われる。

本節では、夢二が待っていた人物は《立田姫》のモデルとしての樹上の女であると分析した。しかし、樹上の女は、夢二のはるか上方で後ろを向き、顔を見せることはない。夢二が地上でいくら手を伸ばそうと、女の正体は分からないままである。樹上の女の正体とは、いったい何なのか。次章では、夢二の待ち焦がれる樹上の女について迫りたい。

注3 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、0:00:06-0:01:56。

注4 たとえば、お葉が夢二に夢二のモデルになることを乞うシーンでのカット(0:51:11-0:51:15)は、《黒船屋》(1919)、夢二が巴代に共に逃げることを誘うシーンでのカット(1:57:58-1:58:10)は、《みちゆき》(1922頃)といった作品の構図を模していると思われる。また、後述するように、樹上の女のポーズも、《立田姫》(1931)の構図に由来している。鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』参照。

注5 『夢二』において、夢二を取り巻く彦乃やお葉といった女性の登場人物は、実際の竹久夢二と恋愛関係にあった人物の名前に由来している。しかし、巴代の名前だけは、主要な女性の登場人物のなかで唯一竹久夢二の伝記的事実に由来しない。

注6 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:01:57-0:02:56。

注7 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、0:02:57-0:03:56。

注8 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、2:02:57-2:03:19。

注9 『夢二美術館所蔵 竹久夢二名品百選』(小川晶子監修)、夢二美術館・アートワン株式会社、1999年、162頁。

注10 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、2:03:20-2:03:38。

2. 実在しない女・巴代

樹上の女の正体を考えるにあたって、本節では『夢二』のなかで現実に夢二の周囲にいた女について検討したい。なぜなら、夢二は夢のなかではなく、夢から醒めた現実において《立田姫》を描いたためだ。前章で述べたように、《立田姫》には、夢二にとっての至高の女性が描き出されている。したがって、『夢二』において現実に夢二が女に対してどのように接していたかが《立田姫》の正体を考えるための重要な手掛かりになると思われる。

前節冒頭で述べた女たちのうち、巴代がとりわけ夢二と深いかかわりを持っていると考えるため、彼女に焦点を当てて《立田姫》のモデルである樹上の女の正体を明らかにしたい。なぜなら、巴代は『夢二』のなかで夢二がただ一人モデルとし、絵に描いた女性であるためである。したがって、本章では、モデルを必要とする夢二が、巴代を唯一のモデルにした理由に迫りたい。

2-1. 手に入らない女

『夢二』において、主人公の夢二が絵に描こうとする巴代という女性は、物語冒頭で夢二と決闘していた脇屋という男の妻である。しかし、巴代のなかで脇屋は既に死んだことになっており、彼女は毎日のようにボートに乗って脇屋邸近くの湖に沈んでいるとされる脇屋の死体を探している。

夢二と巴代が出会ったのは、まさにこの湖の水面においてである。巴代が湖の上から脇屋の死体を探している最中、巴代を乗せてひとりでに暴走してしまったボートを見て、夢二は身一つで湖に入り、巴代を助けようとする。夢二がボートを止めようとしていることを少しも知らない巴代は、夢二と鉢合わせたとき、思わず絶叫してしまう(注11) 。

このシーンの後、巴代は水に濡れてしまった夢二に風呂を貸すという理由で脇屋邸に導く。風呂上がりの夢二が巴代の侍従と話していると、部屋の外から不意に巴代の声がする。巴代が部屋の戸を一枚隔てた外側で、夢二に背を向けて話しかけていたのだ。彼女は夢二が戸を開けて話を聞くのを気にも留めず、夢二との出会いにおいて、自分が夢二と死人であるはずの夫を間違え、恐怖したことを話し続ける。夢二が「温かいでしょ?」と自分の手を差し出して巴代の手を握ろうとすると、巴代は当初斜めを向いて座っていたが、正面を向きなおし、夢二を罵倒し始める。その後、夢二が夫である脇屋の死をからかうようなことを言うと、巴代は立ち上がって夢二の方を向き、「冗談がすぎますよ」という言葉を投げかける。このときの冷たい巴代の表情を気に入り、夢二がスケッチブックを手にして描こうとすると、巴代は戸を勢いよく閉め、その場から逃げてしまう(注12) 。

このシーンにおいて、巴代と夢二は部屋の戸という境界をはさんで会話している(図3)。この境界は巴代の夢二に対する警戒心を表しており、この心情は、夢二が戸から手を出し、巴代の手を触ろうとすると彼を罵倒する、夢二が戸を越えて巴代をスケッチしようとすると逃げるといった行動からうかがいしれる。巴代が夢二に背を向けて話していることも、夢二との関わりを最小限にしたいという思いからであろう。だから、夢二が境界を越えて手を握ろうとすると、斜め向きに座っていた位置からさらに正面を向けることによって夢二に背中を見せたのである。したがって、巴代は一貫して夢二を拒絶しているといえよう。

図3 部屋の戸を挟み会話する夢二と巴代

しかし、夢二は、巴代が逃げる直前に夢二を見下ろして「冗談がすぎますよ」と吐いたときの冷ややかな表情に突き動かされ、すかさずスケッチブックを取り出す。なぜ、夢二は自分を拒絶する女をモデルにしようとしたのだろうか。

前節で取り上げた夢二が《立田姫》のモデルにしようとしたと思われる樹上の女と夢二の位置関係を振り返りたい。彼女は夢二よりもはるか上方の大木の上に浮かび上がり、後ろを向いて夢二に顔を見せることはなかった。つまり、夢二にとって理想の女は、自分より上の位置にいて、なおかつ振り向かない。

この二つの条件は、そのまま巴代にもあてはめることができよう。まず、前述した夢二と巴代の出会いのシーンにおいて、巴代はボートに乗っているため、湖面よりも上にいる。他方、夢二は湖に浸かり、頭部のみ湖面から出ている状態だ(図4)。夢二が暴走するボートを止めようとボートに手を伸ばしている点と合わせて考えると、この時の夢二と巴代の位置関係は、『夢二』冒頭で夢二が樹上の女に手を伸ばしていることと重ねられよう。つまり、巴代も樹上の女と同様に夢二の上方に位置しており、夢二は巴代にも手を伸ばしているのである。

図4 湖上での夢二と巴代の出会い

また、脇屋邸でのシーンでは、巴代は夢二に背を向け、顔を見せようとはしない。夢二はそんな巴代に対して、巴代の顔を見ようと部屋の戸という境界から顔や手を伸ばそうとするも、巴代は頑なに振り向かない。一瞬振り返るも、すぐに逃げてしまう。このことも、樹上の女が夢二に対して後ろ向きに位置しており、夢二がひたむきに樹上の女の顔を見ようとするも、なかなか見られない点と共通する。

したがって、巴代という女と夢二の位置関係は、理想の女である《立田姫》と夢二の位置関係に近しいといえる。つまり、夢二は、理想の女である《立田姫》のモデルである樹上の女を巴代に重ねたのである。しかし、手に入らないのでは、夢二は巴代を絵のモデルにすることはできない。巴代はなぜ夢二のモデルになりえたのか。

注11 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、0:18:11-0:18:59。

注12 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:20:20-0:23:16。

2-2. 夢二の妄想

なぜ、夢二は当初夢二を拒んでいた巴代をモデルにすることができたのか。夢二が巴代をモデルにしようと四苦八苦するシークェンスに着目して、巴代が夢二のモデルとなったきっかけを探りたい。

このシークェンスは、巴代が正座をしているのを隣の部屋で斜め後ろからの視点で眺めていた夢二が、突如「私を見なさい」と声をかけるシーンで始まる。夢二は、自分に反応しない巴代と同じ部屋まで移動し、またも「私の顔を見なさい」と畳みかける。しかし、依然として応答しない巴代に対して、夢二はとうとう巴代の正面まで移動し、柱を抱きしめながら「脱ぎなさい」と喚く。ようやく巴代は「描くなら描いてごらんなさい」と口を開く。この挑発に乗った夢二は巴代の胸ぐらに掴みかかるが、巴代は夢二に夫である脇屋の形見のピストルを突きつける (注13)。

このシーンにおいても、脇屋邸の襖の敷居が、やはり夢二と巴代を隔てる境界になっている(図5、6)。この境界としての襖の敷居は、二人よりもカメラに近い状態にあり、境界の存在は強調されているといえる。巴代が夢二を拒絶する気持ちの表れとして、巴代は敷居に背を向け座っている。さらに、夢二への拒絶のモチーフとしてピストルも登場する。このピストルを夢二と自分との間に据えることで、夢二が境界を越えて自分の正面から掴みかかっても、巴代は夢二との間に新たな境界を敷くことができるのだ。他方、夢二は、後ろ向きの女の顔を見たいという欲望を叶えるために、部屋を往復して越境を繰り返す。一度境界を越えれば、女の顔は見えるので、夢二の欲望は叶えられたといえるかもしれない。しかし、巴代は夢二との間に新たにピストルで境界を引き、夢二は巴代をを手にすることは叶わない。

図5、6 夢二のモデルになることを拒む巴代

巴代が敷居とピストルによって境界を敷いたことが確認されるシーンは、その後突如次のシーンに切り替わる。前シーンで巴代からピストルを奪った夢二は、自ら服を脱ぎ全裸になる。夢二と同じ部屋にある椅子の上で正座をしている巴代は、そのような夢二の行為を見ても、驚くこと以外何もできない (注14)。

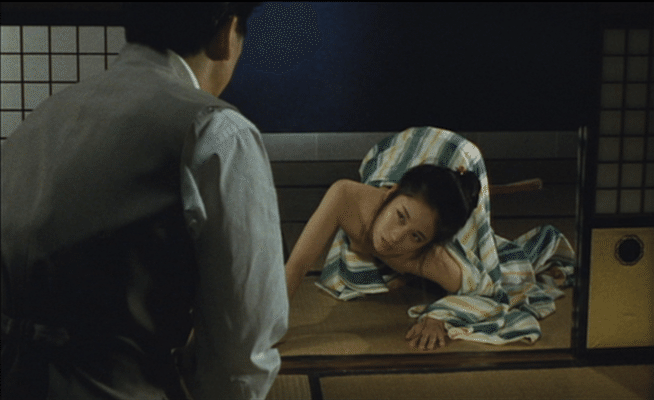

しかしこのシーンの後、突然次のシーンが挿入される。このシーンでは、夢二がいよいよ裸になった巴代を描こうとする。このとき、巴代と夢二は正対しているが、巴代の顔は影になっていてよく見えない。巴代は台に座っており、畳の上で描こうとする夢二は、巴代を見上げる状態である(図7)。

図7 夢二のモデル

夢二は巴代と自分との間に筆を構え、巴代の寸法を測ろうとする。夢二が筆を口にくわえ、うっとりとしたように口角を上げると、裸の巴代を捉えたカメラが時計回りに動き、彼女の左手にある部屋が映し出される。巴代のいる部屋の襖の敷居を越えた先の部屋には、もう一人、服を着ている巴代がいたのである。カメラが時計回りに動いたと同時に、反時計回りに振り返った巴代の顔を、カメラはクロースアップで捉える。この次に夢二の驚いた表情もまたクロースアップされる。このあと夢二は絵を描くことを断念する(注15) 。

このシーンで夢二が描こうとした女は顔が見えず、夢二よりも高い位置にいる。つまり、夢二が『夢二』冒頭で追い求めた樹上の女と夢二の位置関係に似通っているといってよい。夢二はモデルに理想の女である《立田姫》のイメージを見出したからこそ、筆を構えた後に、またも恍惚の笑みを浮かべたのだ。しかし、夢二がモデルとして描こうとした女は巴代ではなかった。着物姿の巴代と目が合ったとき、夢二は驚き、描くことをやめた。つまり、夢二は裸の女を巴代と思い込んでいたのである。このシーンにおいて、夢二は巴代ではない別の女性をモデルとしていた。この女性が巴代ではないとすれば、一体誰なのだろうか。

前述したように、この女性は顔が見えず、かつ夢二より高い位置にいる。つまりこの女性には、巴代と同様に、夢二の樹上の女に抱く印象と共通する部分がある。しかしこのモデルの女性は、夢二を拒まない。彼女は夢二を前にポーズをとっているだけである。樹上の女もまた、夢二に対して拒む姿勢は見せない。そう考えると、巴代よりもこの女性の方が《立田姫》のモデルである樹上の女に近いといえるのではないか。

夢二がモデルにした女性が、夢二を拒まなかったからという点だけでは、このモデルが樹上の女の正体に近いとするには足りないかもしれない。だが、夢二がこの女性をモデルにするまでのシーンの移り変わりの速さも彼女が樹上の女の正体であるとする根拠に足る。このシーンの終盤に至るまで、夢二はモデルの女を巴代であると勘違いしていた。このことは、当初巴代が夢二のモデルとなることを拒んでいたことを考えれば無理がある。しかし、このシークェンスにおいては、冒頭で夢二は巴代に拒まれながらも、瞬く間にピストルを奪い、巴代を裸にし、モデルとすることができた。シークェンス全体を見渡ししてみれば、結局どうして夢二が巴代をモデルとすることができたのかは把握しがたい。ただただ突然のシーンの切り替えこそが、あくまで夢二の勘違いではあるが、巴代を夢二のモデルにすることを可能にしたのである。このように考えると、このシークェンスは夢二による妄想の産物といえる。この妄想は、夢二の巴代をモデルとして描きたいという欲望を思い通りに叶えている。したがって、モデルの女は夢二の理想の女、すなわち《立田姫》のイメージが現前したものなのではないか。

注13 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、0:25:25-0:27:21。

注14 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:27:39-0:28:04。

注15 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:28:05-0:29:23。

2-3. イメージの女

夢二が一度モデルにしようとした女は、夢二にとっての理想の女である《立田姫》のイメージが現前したものであるといえる。しかし、その女と巴代は異なる存在である。夢二は巴代をモデルとしたかったからこそ、モデルの女が巴代でないと分かった瞬間、描くことを断念したのである。

この後、夢二は巴代によりかかり、描くことができなかったと泣き崩れる。夢二が巴代の方を向き、涙する一方、巴代は画面正面を向き、のけぞって目を白黒させて辺りを見渡している(図8)。この位置関係から、巴代が夢二を未だに拒んでいることが理解できよう。巴代は夢二の巴代をモデルにしたいという欲望を受け入れられずにいるのである。しかし、巴代は突然泣き続ける夢二を抱きしめ、夢二が巴代の膝の間に手を入れようとすると、自ら足を開く。その後、巴代が夢二の画材に囲まれ、仰向けになって自ら着物を脱ぐショットが、またも唐突に挿入される (注16)。このショットは巴代をほぼ真上から見下ろすようなハイアングルで撮られており、巴代が見られているという視線を強調している。つまり、巴代は自ら着物を脱ぎ、モデルとなったのである。

図8 巴代を抱きしめる夢二

なぜ巴代は一貫して拒み続けたのにもかかわらず、突如モデルとなったのか。巴代が夢二を拒絶することを突然止めたシーンに着目すると、夢二と巴代の位置関係について、このシーン以前とは異なる点がみられる。夢二と巴代の身体が接しているのである。このシーンにおいて、夢二は巴代によりかかり、両腕で巴代に抱きつき、顔を巴代の膝にうずめて号泣する。このシーンより前も夢二が巴代の手を握ろうとしたり、夢二が巴代の胸ぐらを掴んだりする場面は確かに存在した。これらの夢二の行為はいずれも瞬間的なものであり、巴代はすぐに戸やピストルを用いて境界を敷いて夢二を退けることができていた。だが、このシーンで巴代は夢二の身体に包まれているようなものであり、どうあがこうと新たに境界を構築することはできない。したがって、巴代を夢二から守る境界は崩れ去ってしまったのである。巴代はこの事実に諦念し、夢二を受け入れたのではないか。

しかし、夢二と巴代を隔てる境界がなくなったということのみで、巴代が夢二のモデルになったと決めつけるのは早急すぎる。前章で述べた夢二が巴代と勘違いしていたモデルの女について再考してみよう。彼女は、夢二の妄想が作り出した理想の女である《立田姫》のイメージが現前したものであった。この女は前述のシーン以降、『夢二』に登場することはない。このモデルの女はいったいどうなってしまったのだろうか。

先に述べたように、この女が巴代でないと夢二が気づいたショットの直後、夢二が巴代に泣きつくショットがあり、さらにその後巴代が服を脱ぐショットが始まる。この三つのショットはそれぞれ突然始まり、これらのショットの間に、巴代が何か言葉を発することはない。彼女が自らしたことといえば、夢二が描けなくなって悲しんでいるということに対して、着物を脱いでモデルになるということだけだ。この巴代の行為は、夢二の願望そのものである。つまり、巴代は夢二に対して拒絶するどころか、夢二の思うままに動いているのである。

前節で論じたように、夢二との位置関係において、巴代と樹上の女は共通する。巴代が樹上の女と異なるところは、夢二を拒んでいる点である。しかし、三つのショットは唐突に切り替えられ、夢二を拒んでいたはずの巴代は、夢二の巴代にモデルになってほしいという願いに応えた。夢二が巴代と勘違いしていたモデルの女が現れるまでのシークェンスでも、シーンは突如切り替わっていた。このシークェンスが夢二の妄想であったことを考えると、この三つのショットも夢二の妄想であるように思われる。このことから、夢二の妄想のなかで、巴代は先に現れたモデルの女、すなわち《立田姫》のイメージと同化してしまっていることがいえるのではないか。

巴代が夢二にとっての理想の女である《立田姫》のイメージになっているのはなにも前節と本節で触れた場面だけではない。夢二が巴代と一緒に湖へと出かけるシーンでも、巴代は夢二を拒まない。このシーンにおいて、宿泊先の女将から、巴代の夫である脇屋が湖に沈んだ経緯を聞いた夢二は、脇屋の死体を湖に探しに行く。ボートの中で、夢二は巴代に対して、脇屋にピストルで撃たれるのが怖いと打ち明け、またも巴代を抱きしめる。すると巴代は、「何をおっしゃるの。夢の話でしょ、後ろ向きの女の話でしょ」と呟き、怪しげな笑みを浮かべる (注17)。

このシーンには不自然な点がある。巴代が樹上の女の存在を知っているということだ。巴代が夢二の夢の話について知っているのは、夢のなかで脇屋と夢二が決闘したことだけなのである(注18)。巴代の前で夢二が後ろ向きの女について口にしたことは一度もない。

ではなぜ巴代は樹上の女のことを知っているのか。巴代が夢二にとっての《立田姫》のイメージとして現前しているからである。この根拠についても、夢二と巴代の位置関係が手掛かりとなる。ボートの上で巴代を抱きしめた時、夢二は背を屈め、巴代にしなだれかかるようにして彼女を正面から抱きしめる。対して巴代は背筋を伸ばし、夢二を抱きしめ返すことはせず、ただただ前を見ているだけである(図9)。

図9 脇屋に恐怖し、巴代にしがみつく夢二

このシーンにおいて、巴代は、夢二から顔が見えず、夢二よりも高い位置にいる。また、夢二と巴代は同じボート内におり、かつ夢二は巴代をしっかりと両手で抱えているため、巴代と夢二を隔てる境界もない。したがって、巴代は夢二のなかにある《立田姫》のイメージを夢二の前に映し出しているといえる。だからこそ、巴代の口から「後ろ向きの女の話でしょ」と樹上の女を知ったような発言が出るのだ。第一章では、樹上の女が立田姫のモデルであるとした。巴代は《立田姫》のイメージを現前する。つまり、夢二が夢のなかで見た樹上の女と、夢二の妄想のなかの巴代は同一の存在であるのではないか。

以上のように、夢二が唯一モデルにしようとした女性である巴代の正体を明らかにした。巴代は当初夢二を拒んでいた。だが、夢二は巴代の拒絶の証としての境界を取り除き、身体を触れあわせることで、巴代をモデルとして、つまり自分の理想の女性である《立田姫》のイメージとして、あくまで妄想のなかではあるが現前させることができたのである。したがって、妄想のなかの彼女は、夢二が夢のなかで手にしようとした樹上の女だったのである。しかし、夢二は境界を取り除くと、なぜ理想の女のイメージを巴代に投影することができるのか。次節ではこのことを問いとしたい。

注16 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、0:29:24-0:30:46。

注17 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、0:39:15-0:40:46。

注18 夢二が巴代に対して自分が物語冒頭で見た夢について語った内容は、夢のなかで夢二が巴代の旦那である脇屋と決闘したということのみである。鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:31:29-0:32:10参照。

3. 夢二の待ち人

夢二は巴代による自分に対する境界を失くし、身体を触れ合わせることで、彼女を自身の理想の女性のイメージとして目の前に現すことを可能にしたといえる。だが、なぜ境界を失くすことが、《立田姫》のイメージを現前させることに繋がるのか。

そもそも『夢二』において、夢二がモデルを必要としていたのは、美人画家である夢二が絵を描くためであった。したがって、画家の夢二が絵を描くことの意味について検討することが、この問いに答えるための糸口となることは確かである。

『夢二』終盤では、念願叶って夢二が巴代を描くシーンがある。このシーン冒頭、巴代は障子の敷居を挟んで正対し、「昔片袖を差し上げました。今日は残りの袖を差し上げます」と言って着物の片袖を脱ぐ。半裸の状態になると、巴代はしゃがみ込み、そのまま後ろ向きになって夢二に近づく。敷居の瀬戸際まで近づいた巴代は、四つん這いになり、夢二を上目遣いで見上げる(図10)。この次に、正座をしていた夢二が股間に上向きにあてた絵筆を下向きにするカットが挿入される(注19)。

図10 夢二を見上げる巴代

この時の位置関係は、当初巴代は立ち、夢二は座っている状態で、お互いに正対している関係である。巴代と夢二は障子を挟んで別の部屋におり、この時点では敷居が境界としてあるといえる。しかし、巴代は後に夢二に描かれるために、夢二のいる部屋へと後ろ向きで近づく。いわば、巴代は自ら境界を壊そうとしたのである。したがって、巴代はこの時点でも夢二を拒まず、顔を見せず、かつ夢二が彼女を見上げているという点で、樹上の女と似ていると考えられる。だが、障子に近づいた時、巴代が図10のポーズをとってしまったことで、巴代は夢二より下方で夢二に顔を見せることになってしまう。つまり、巴代は《立田姫》のイメージには適わなくなってしまったのだ。このことに対して、夢二は股間に当てた絵筆を下向きにしてしまったのだといえる。

このことはいったいなにを表しているのだろうか。夢二は画家であると同時に男である。そう考えると、このカットにおいて、絵筆は男性器に喩えられているといえる。夢二にとって絵筆で描くことは、イメージを付すことに等しい。夢二が股間に当てた絵筆が下を向いたことは、夢二のモデルとなった巴代が《立田姫》のイメージにそぐわなくなったことに対して気持ちをそがれたことを表していると考えれば、つじつまが合う。

このショットの他にも、絵筆が男性器として描かれているカットがある。このカットは、第二章第二節で述べた、夢二が裸の女をモデルに描こうとするシーンにある。夢二はモデルに向かって絵筆を立て、モデルのプロポーションを測る。この時、夢二の持つ絵筆は、画面下から裸のモデルを垂直になぞり、突き刺すように夢二の目線まで持ち上げられるのだ。このカットでも、絵筆は女体に挿入される男性器に重ねられているといえよう。

論を夢二が巴代を描くシーンに戻そう。夢二が絵筆を下に向けた後、白無垢に着替えた巴代は床に寝そべり、着物をはだけさせながら、「ご覧あそばせ」と夢二を誘惑する。夢二は、絵筆を持って開脚している巴代に歩み寄る。甘い表情で身を捩らせた巴代に夢二が馬乗りになると(図11)、ハイアングルで押し倒された巴代の表情が映し出される。このカットは、夢二が巴代を見下ろす視線を強調している。この後、夢二は突き動かされたように絵筆をどろっとした胡粉に浸す行為に身を移す。この時、絵筆から胡粉の絵具が滴っている様子がクロースアップされる。夢二が巴代の着ている白無垢に絵具を垂らすと、巴代は極まったような表情をし、顔を着物の袂で隠す。この様子は終始ハイアングルで撮られる(注20)。

図11 巴代をモデルに描く夢二

このシーンからも、やはり夢二にとって、絵筆は男性器の象徴であることがいえよう。絵筆は男性器であるからこそ、白い絵具を滴らせる絵筆がクロースアップされ、絵具が白無垢に垂らされると巴代は快感をおぼえたような顔をする。つまり、『夢二』の夢二にとって描くという行為は、性交を意味するに等しい。異性愛者である夢二にとって、性交は女がいなければ達成できない。したがって、性交と同様に夢二は描く際にモデルを必要とするのだ。

性交とは、男女の身体が一番深いところで接することである。夢二は理想の女性を描くために、女と一番深いところで触れることを望んだのではないか。そのため、彼は何度も巴代の築く境界を越え、巴代の身体に接しようとしたのだ。しかし、性交は相補的な関係性が成立してはじめて可能になるものである。夢二一人がモデルを望むだけでは、性交は達成されないうえ、描くこともままならない。モデルとなる女性側も、夢二を受け入れるだけの感情を持っていなければならないのである。では、なぜ夢二を拒んでいた巴代は夢二の巴代をモデルにしたいという欲望のもとに彼の妄想を受け入れたのか。

巴代がシーン冒頭で夢二に言った「昔片袖を差し上げました」という台詞に注意したい。彼女は金沢で夢二と出会う前、嫁入りのために金沢へと向かう列車の中で夢二と出会っていた。この時、夢二は、近くの席に座っている巴代を彼女に無断でスケッチする。戸惑った巴代は無言で席を立ち、その場を離れようとする。しかし、夢二は巴代の白無垢の片袖を自分の鞄に挟んで破いてしまったのである。巴代の仲人はこの夢二の行為を見て、これから嫁ぐというのに、二つ揃った袖の一つがなくなるとは縁起でもないと嘆く(注21)。つまり、巴代の片袖は夢二によって奪われたのである。

仲人の言葉にあるように、一生に一度の婚礼で二つあった袖の片方がないのでは、巴代にとって夫となる脇屋との未来に陰りが刺しているように思われるだろう。ましてそのように思う原因が自分の花嫁衣装にあると考えるならば、巴代は自分を責めても仕方あるまい。したがって、この出来事がきっかけで、巴代は花嫁という役割を担っている自分について、半分欠落しているという感覚を抱くようになったのではないか。巴代にとって夢二は自分の片袖を持つ男であるため、巴代の欠落を埋められるのは夢二だけなのだ。

もともと、白無垢の白色には、相手の色に染まるという意味合いが付されている。片袖のまま脇屋のもとへ嫁いだ巴代は不完全な花嫁であり、脇屋と不仲だったことからも(注22)、巴代は未だ脇屋の色に染まっているとは考えにくい。つまり、白無垢を着ている巴代はまだまっさらなままの支持体としてあり得るのだ。絵筆が描くために存在すると同時に、支持体は描かれるために存在する。巴代が描かれる役割、夢二が描く役割を担っているとすれば、巴代と夢二が相補的関係にあることについても納得がいく。したがって、巴代は、夢二が自分の片袖の持ち主であり、まだ誰にも染まっていない自分を夢二の色に染めてもらうために、夢二を必要としているのだ。夢二を必要とするからこそ、巴代は《立田姫》のイメージという夢二の妄想を受け入れたのである。

『夢二』冒頭で、夢二が望んだ後ろ向きの女は、巴代同様、白無垢を身に纏っていた。樹上の女もまた、何ものにも染まっていない状態で、夢二に描かれるのを待っていたのである。なぜなら、樹上の女は、夢二の頭のうちにある理想の女のイメージである《立田姫》のモデルだからだ。夢二がなかなか手に入らず追い求める一方、描きたいと思いさえすれば描かれるのを待っているのが夢二にとっての理想の女なのである。《立田姫》のモデルといっても、結局は夢二の夢のなかに現れた女なのだから、樹上の女はつまるところ夢二の妄想にすぎない。

しかし、夢二と巴代がお互いを補完する関係にあるのならば、なぜ夢二は『夢二』の結末で「誰を待っていたのかな、私は何を待っていたのかな」と自問したのだろうか。巴代は夢二の待ち人ではなかったのだろうか。

本章冒頭で触れた、夢二が巴代を描くシーンに話を戻そう。夢二は巴代の白無垢に絵を描く際、二人は図11のような位置関係になっている。巴代は床に仰向けになって身を投げ出し、夢二を見上げている。他方、夢二は巴代の上に乗り、手を自分の足について巴代を見下ろす。この構図において、二人は正対して密着しており、二人を隔てる境界はなく、視線はお互いに向いあっている。夢二は巴代に手を伸ばすことはない。さらにこのシーンでは、前述したように巴代を映す際にハイアングルによるカットが多くみられ、夢二の巴代を見下ろす視線が強調されている。

このように、『夢二』の結末にあたるこのシーンでは、夢二と巴代の位置関係は、夢二と『夢二』冒頭で夢二が追い求めた樹上の女の位置関係と全く対照的である。夢二と樹上の女の位置関係は、上方で後ろ向きの女を夢二が遠くから見上げながら、手を伸ばして追い求めるというものであった。この位置関係は、樹上の女が夢二の理想の女であることを示している。このシーンに至るまで、夢二は巴代との位置関係に、樹上の女との位置関係との相似を見出していた。このシーンにおける夢二と巴代の位置関係の逆転は何を表しているのだろうか。

夢二は自分を拒絶する巴代に理想の女性像を重ね、モデルとして《立田姫》のイメージを現前させることを望んだ。しかし、理想の女は手に入れてしまったら理想の女ではなくなるのだ。夢二は理想の女を手に入れるため、巴代に対して越境を繰り返し、遂には彼女に妄想を押し付け、彼にとっての理想の女を手中に収めてしまった。このことは、夢二が馬乗りになって巴代に密着し、彼女との境界がなくなったうえで、彼女の上方におり、彼女の顔をまっすぐ見据えていることに表れている。つまり、夢二は理想を現実にしてしまったのである。

その後、白無垢の上に絵を描くことができた夢二は、巴代の手を握りしめ、「逃げよう」と何度もうわ言のように呟く。巴代はその度に相槌を打つが、夢二は全く動こうとしない。すると巴代は手を離し、夢二の顔を凝視しながら後ずさりする。夢二は巴代が手を離したことに気付かず、手を宙に浮かせたまま、ただただ「逃げよう」という言葉を繰り返すのみだ。巴代は夢二に見切りをつけたように、不意に夢二に背を向け、「私着替えてきます、こんななりでは人目につきますもの」と言って歩き出す。巴代は、最後に振り返って「きっと戻ってきますから、待っていてください」という言葉を残すが、言い終わらないうちに画面から消えてしまう。他方、夢二は未だ動かず、一点を見つめるばかりである(注23)。夢二は巴代が何を言っても巴代を見ず、「逃げよう」と呟くのみであることから、彼はすでに巴代を追い求めず、自分のことしか考えていないことが見てとれる。

このショットは、二人の背景が黒一色であるため、二人の姿が強調されている。そのうえ、巴代の顔が一度クロースアップされるほかは、全て二人を正面から捉えた長回しで撮られており、夢二がすでに巴代に対して無関心であるという二人の関係性が浮き彫りになる。夢二にとってはもう巴代との間に境界がないことや、巴代が夢二を見ていることはどうでもよいのだ。なぜなら、理想の女をモデルに描くことは達成されてしまったからである。現実として描かれてしまった巴代は、今や夢二の理想の女ではない。まして、巴代が夢二の絵が描かれた白無垢を脱いでしまったとしたら、彼女はもう夢二の理想の女である《立田姫》のイメージを払拭してしまったようなものである。そうすれば、巴代は、片袖の花嫁としての魂の抜けたような女性以前の一人の人間にほかならない。もともとの彼女は、夢二の妄想を映し出す都合のいい存在などではないのだ。

夢二の描いた絵を着た巴代は、最後に「きっと戻ってきますから、待っていてください」と言い残す。巴代はそう言いながら、『夢二』の中で二度と戻ってくることはない。では夢二は、誰が戻ってくるのを待っていたのだろうか。

自分の帰りを待っていてほしいと告げた巴代が、夢二の絵が描かれた白無垢を着ていることに注目したい。彼女はまだこの言葉を夢二に告げた時点では、夢二の絵を身に纏っているのである。夢二の妄想のなかの巴代は、夢二の理想の女性像を現前することができるのだから、当然夢二が巴代をモデルとして描いた絵とは、理想の女のイメージである《立田姫》といえよう。その《立田姫》のイメージを纏った巴代が、きっと戻ってくると夢二に言うのである。夢二のもとへ戻ってくると言ったのは、現実を生きている巴代ではない。夢二のもとへ戻ってくるのは、理想の女性像である《立田姫》なのである。実際、『夢二』の結末のシーンでは、夢二が自分は誰を待っていたのかという呟くショットの後、完成された《立田姫》の屏風が長回しのドリーアウトによって強調されているショットが続く(注24)。したがって、多くの女に囲まれた夢二が待っていたのは、ほかでもない、夢二のうちにある彼が理想とする女性のイメージとしての《立田姫》なのである。

注19 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、1:44:59-1:45:44。

注20 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、1:45:45-1:47:34。

注21 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:54:16-0:55:59。

注22 巴代が夢二に対して嫁いでから初めて笑いましたと語っていたこと(0:31:36-0:31:40)や、脇屋に対する接し方(1:21:02-1:21:35)から、巴代と脇屋の夫婦関係が良好でなかったことがうかがえる。鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』参照。

注23 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、1:57:58-1:59:16。

注24 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、2:03:49-2:05:01。

おわりに

本論の冒頭で提示した問いは、夢二は誰を待っていたのかということであった。この問いについて答えるために、ひとまずこれまでの解釈を振り返りたい。

まず、夢二は夢のなかで夢二のはるか上方で背を向け、顔を見せることのない樹上の女を追い求めていた。この女は、夢二が理想の女と称した《立田姫》のモデルであり、夢二はこの女が顔を見せることを待っていたと考えられる。夢から醒めた夢二が金沢において唯一モデルとして描いた女性は、夢のなかで決闘していた相手である脇屋の妻の巴代であった。彼女は、当初夢二を拒んでいたが、夢二は妄想のなかで巴代の身体に触れることで、自身の持つ理想の女のイメージを巴代に投影することを可能にした。なぜなら、夢二にとって描くことは男女の関係を持つことと同様であり、相補的な性質を持つためである。片袖の花嫁としての巴代は半分魂のない欠落した存在ゆえに、夢二は巴代の空白を埋めるというかたちで《立田姫》のイメージを現前することができた。つまり、夢二が夢のなかで顔を見ようとした《立田姫》のモデルである樹上の女とは、理想の女のモデルという意味で、夢二の妄想のうちにある巴代と同一だったのである。しかし、夢二にとって理想の女性とは、手に入らないから理想なのである。一度顔を見せ、素性が知れた女は、夢二にとって理想の女などではなく、現実の女となる。したがって夢二は、いつまでも現実になることのない、自分のうちにある《立田姫》という名の理想の女性のイメージを待っていただけだったのだ。

このような結論を出すために、本論では夢二と女性の位置関係を探った。夢二の理想の女性のイメージである《立田姫》が『夢二』冒頭で樹上の女として現れた時、彼女は夢二より遠く離れた大木の上で、後ろ向きでポーズを取っていた。夢二がモデルにしようと金沢で追い求めた巴代は、夢二に対する拒絶の証として何度も境界を敷く。しかし、彼女のその得難さと湖面での夢二との出会いにおける位置関係が、『夢二』冒頭の樹上の女と夢二の位置関係に共通する部分があったため、夢二は巴代に樹上の女のイメージを投影することにしたのである。しかし、いよいよ夢二が巴代を描く時には、巴代は仰向けに寝転び、夢二はその上に馬乗りになり、まるで支持体のような巴代の上で絵筆を動かすこととなる。このとき、夢二と巴代は密着して正対しあい、夢二が上方にいることとなる。つまり、夢二は理想の女性を描くことによって、夢二と《立田姫》の位置関係を逆転させてしまったのである。このことは、『夢二』において、理想は手に入れると理想でなくなることを視覚的に表している。

以上のように、『夢二』において夢二が待っていたのは、誰でもなく、夢二のうちにある彼が理想とする女性のイメージとしての《立田姫》であったということを結論とした。しかし、この結論からさらに問いをたてることができる。結論を出すにあたって手掛かりとしたのは、夢二と《立田姫》のイメージが現前したものとの位置関係であった。このイメージが夢二の前に現れるためには、夢二との間に築かれた境界を消失させる必要があるのだが、本論ではこの巴代の作り出す境界に対する解釈がはっきりとしていないように思われる。かつて花嫁衣装の片袖を夢二にあげた巴代は、なぜ夢二を拒み、境界を拵える必要があったのか。この解釈を掘り下げれば、夢二が物語冒頭で決闘をしていた相手の脇屋と巴代の関係性に結び付けることが可能になるであろう。このことをさらなる課題とし、より濃密な論を展開させたい。

図版出典

図1 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年、2:03:18。

図2 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:02:47。

図3 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:19:12。

図4 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:20:59。

図5 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:25:41。

図6 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:25:46。

図7 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:28:05。

図8 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:29:38。

図9 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、0:40:27。

図10 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、1:45:39。

図11 鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、1:47:06。

参考文献

鈴木清順監督/田中陽造脚本『夢二』、荒戸源次郎事務所、1991年。

鈴木清順、田中陽造「夢二」、『シナリオ = Scenario』、第516号、日本シナリオ作家協会、1991年、14-38頁。

『夢二美術館所蔵 竹久夢二名品百選』(小川晶子監修)、夢二美術館・アートワン株式会社、1999年。

『ユリイカ―特集*鈴木清順』、第23巻第4号(1991)、青土社。

『ユリイカ―特集*追悼・鈴木清順』、第49巻第8号(2017)、青土社。

北村匡平『24フレームの映画学 映像表現を解体する』、晃洋書房、2021年。

ジャック・ラカン『エクリⅢ』(佐々木高次、海老原英彦、芦原眷訳)、弘文堂、1981年。

ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル フェミニズムとアイデンティティの攪乱』(竹村和子訳)、青土社、2018年。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?