Reborn-Art Festival 2019

Reborn Art Festival(以下RAF)は、宮城県石巻市を中心に2017年から開催されている、アート、食、音楽の総合芸術祭である。今回は「いのちのてざわり」を全体のテーマとし、石巻市街地から牡鹿半島までの7つのエリアで開催され、各エリアに一組のキュレーターを配置し、7つのテーマ展が展開される様式となっている。

RAFは、2011年3月11日に起こった東日本大震災の被災地での開催という点で、他の地方芸術祭とは性格が異なる。

このテキストでは、鑑賞時(8/12,13)に一般公開前だった網地島エリアを除く、各エリアを特に象徴していると感じた作品について書き、被災地としてのイメージが強く残る復興途上の石巻で芸術祭がどのような意味をなすのかを考えたい。

A.石巻駅前エリア(キュレーター:中沢新一)

テーマ:海へのアート=リチュアル

石巻駅を降りてすぐの広場にはシンガポール出身のザイ・クーニンを中心とした作品《海に開く》が展開される。

かつて南の海域にあり、無数の群島を残して海に沈んでしまった大陸スンダランドから、海に脱出する中で日本にたどり着いた人々がいた、という物語をもとに展開されるこの作品は、黒潮の海流図と海女の分布図、海女の記録写真などを並べることで、石巻の海と遠い異国の海とをつなげてみせる。

この作品は芸術祭のイントロとなるこの場所で、鑑賞者の意識を目の前の街だけにとどまらせるのではなく、遠い海に開いてみせる。

B.石巻市街地エリア(キュレーター:有馬かおる)

テーマ:街のマンガロードとアートロード

石巻市街地エリアでは、前回のRAFの際に参加作家だった有馬かおるがキュレーションを担当している。

有馬は「リボーンが終わった後も石巻のアートシーンを継続させる」という前回からの意思を引き継ぎ、石巻のキワマリ荘を中心に石巻在住の若手作家による作品の発表機会を創出して来た。

主観ではあるが、RAFはまだ市民を巻き込むことはできていない。美術館のない街の人々に、芸術鑑賞をする習慣はないし、芸術祭が開催しているからといって、足を運ぶ人は少ないかもしれない。そこに住む人々が、アートは石巻の文化である、と胸を張って言えるようになるには、時間が必要である。

アートを一過性のイベント、他人事ではなく、継続的なものとして根付かせるための活動がここでは営まれていた。

石巻出身、もしくは在住作家の多いこのエリアでは、他エリアに比べ、いまだ海の底の汚泥のように淀んでいる震災の負の雰囲気が反映された作品が多く見受けられた。

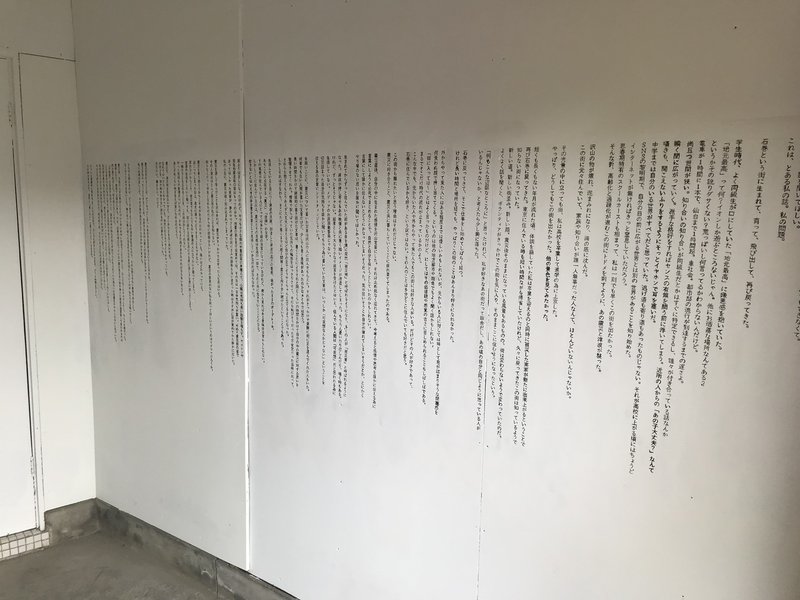

Ammyによる《1/143,701》というテキストは、石巻出身であり、一時は東京に進学するも、のちに石巻に戻り生活をしている彼女の、地元への複雑な思い、内外から受ける「震災バイアス」により疲弊していく心情や、この街でどう生きていくかという意思を感じさせる作品である(下記にテキスト全文掲載ページをリンクします)。

震災を契機に大きく変貌したのは、建物や街のような目に見えるものだけではない。震災は、その街に住む人々の意識と、その街の外の人々の意識の間に、被災地/非被災地、被災者/非被災者という「壁」を生んだ。「震災に向き合うこと、震災を忘れないこと」は大切だ、という意識は次第に「震災に向き合わないこと、震災を忘れてしまうこと」は悪だ、という攻撃に変わる。たとえそれがポジティブな変化であっても。たまたまその街に生まれ、生活しているだけで、その街を愛さなければならないという、正しい暴力が行使される。

石巻で生まれ、育ち、東京に進学し、現在も東京で生活している私には、彼女が違う分岐点を進んだ自分のように感じられてしまう。出身地を答えるたびに一瞬相手の表情が曇るときがある。地元に帰省するたびに「いつこっちに戻ってくるの」と聞かれ愛想笑いで茶を濁すときがある。故郷への愛着を表明しろ、と言われているような気がする。内外からの正しい暴力にどう折り合いをつけるものかと日々悩んでいる。

彼女のテキストは、どこで生きようとも自分は自分であることを再確認し、「時間を下さい」という言葉で締められる。この街を愛するのか、愛さないのか。二択に結論を出すことは、自動的に一方への帰属と、もう一方への排除につながってしまう。答えを先延ばしにすることは逃げることではない。Ammyのテキストは、さまざまな問題の汽水域として存在する、力強い作品であった。

C.桃浦エリア(キュレーター:小林武史)

テーマ:リビングスペース

このエリアでは廃校となった旧石巻市立荻浜小学校や港の防潮堤付近などが展示場所となっている。

旧荻浜小学校内をまわりながら、過去の記憶が静かに立ち上がるような体験を生む、中崎透による回遊型インスタレーション《Peach Beach, Summer School》や、 放牧養豚を行い、生育した豚を食べるリボーンアートファームに展示された、パルコキノシタによる《命は循環していて、命は神に送られて神は命を人に与える。我々の魂は永遠に続く》など、固有の場所性や記憶を手掛かりとした力強い作品が印象に残った。

私がこのエリアで特に注目したのはアーティストグループのSIDE COREによる、防潮堤の上に建設されたMoWA(Museum of Wall Art)という壁面を支持体としたアートに関する仮設美術館である。

MoWAでは世界中のウォールアートや、それにまつわる資料の展示、防潮堤周辺の環境を利用した野外作品を展開する。2011年の津波による大きな被害を受けた桃浦は、巨大な防潮堤の建設がいまなお進んでいるという。実在の防潮堤という「壁」を舞台としながら、「私たちを含めた世界中の人々の壁と向き合った表現の歴史」を展示することで、彼らは土地の記憶を持つ者(地域住民)と持たない者(鑑賞者を含む芸術祭参加者)との間に無意識に生まれる「壁」を軽やかに飛び越える。

「分断」を用途とする壁を用いて、別々の土地、時間、文化を「接続」することに成功していた。

D.荻浜エリア(キュレーター:名和晃平)

テーマ:プライマル エナジー – 原始の力

開けた白浜、魚雷を隠すため戦時中につくられた3つの洞窟など、プリミティブな場所である荻浜エリアに、名和は「プライマル エナジー - 原始の力」というテーマを設けた。

名和の《White Dear(Oshika)》は本芸術祭のアイコンとも言える作品であり、古来より鹿との関係が強い牡鹿半島におけるこの作品は原始の力の体現と言える。

野村仁による太陽を観るための作品《Analemma-Slit:The Sun, Ishinomaki》や、WOW、村瀬恭子、名和による3つの洞窟を利用したインスタレーション、今村源の《きせい・キノコ-2019》はどれも我々のDNAに刻まれた記憶を呼び覚ますような作品群である。

反面、土地固有の文脈よりもいささか場所の空間性を重視している印象を受けた。

E.小積エリア(キュレーター:豊嶋秀樹)

テーマ:鹿に導かれ、私たちを見るとき

今回より追加された小積エリアには鹿の解体処理施設「フェルメント」がある。

震災により牡鹿半島の鹿たちは頭数、生息域がともに増加し、害獣として駆除される機会が増えた。フェルメントは、やむなく仕留めることになってしまった鹿を食肉として活かす場所としてつくられた。

そのフェルメントを拠点とする鹿猟師の小野寺望を在本彌生が写真で捉えた《The world of hunting》は、野山に入り、野草を摘み、生き物を追い、撃った鹿を解体し、生きる為の糧とする小野寺の生き方を追うことで、食べること、ひいては「生きる」ことに付随する「奪う」ことをあらわにする。このエリアでは、鹿や自然の神性、自然と人間との関わりをテーマに据えた作品が多く見られた。

F.鮎川エリア(キュレーター:島袋道浩)

テーマ:目をこらす 耳をすます

市街地から車で1時間ほどの距離にある鮎川エリアは古くから捕鯨の町として盛えて来た場所である。7月から商業捕鯨が再開されたことでクジラの町としての活気が戻ることが期待されているが、先の震災による傷痕はいまだに残り、否応なく町は違う形に変わろうとしている。

詩人の吉増剛造は約2ヶ月の会期中に鮎川に滞在し、旧商店を改装した《詩人の家》で執筆や制作、来場者との交流を行う。

また、青葉市子は「詩人の家」の裏手にある民家でインスタレーション《風の部屋》を発表する。このインスタレーションは、昨年より何度も鮎川を訪れている青葉が海で見つけた貝殻や鯨の骨、青葉の歌声やドローイングなどで構成される。民家に上がるとアイスキャンディの入った小さな冷蔵庫があり、扉には「ご自由にどうぞ」の文字が見える。ここで食べたアイスキャンディの棒切れを用いて、会期中に展示が変容する予定である。会期中は市内の時報が青葉の歌声に変更される(残念ながら住民からの意見・要望により8/14以降は普段使用していた時報に戻されてしまった)。

この二人に共通しているのは、展示が作者・鑑賞者によって変容していくという点であろう。吉増は訪問者とのコミュニケーションで、青葉は鑑賞者の残した痕跡を利用し、聞き馴染みのある「時報」を変えることによって、場へのポジティブな干渉を試みる。

作品が密集しているエリアから山の方に少し車を走らせると、本エリアのキュレーター兼参加作家である島袋道浩による《白い道》に出会う。

林の間に白い石を敷き詰めてできた道を歩いて行くと、ふとした瞬間に海が見えて来る。道の終わりは木々が開け、波が岩場に衝突して白波を立てている様子が一望できる。道の脇にある小さな百葉箱の中にはバードコールが置いてあり、鑑賞者は鳥を呼ぶことを試みる。

彼は道を開拓したわけではなく、ただそこに白い石を敷き、道標をつくっただけに過ぎないが、その先には津波の原因となった海があり、命を育んで来た海が広がっていた。変わっていくものの中で変わらないもの、残していくものに「目をこらし 耳をすます」ことが重要であると教えてくれる、印象深い作品であった。

最後に

RAF2019全体を通して感じたのは「現在を生きる」ということである。

例えば鮎川の捕鯨や、小積のフェルメントを中心とした鹿猟は、直接命を奪い、食べ、生きることである。荻浜では太古から人間が自然とともに生きてきた記憶が呼び起こされる。桃浦では防潮堤を依代に世界中の壁にまつわる記録が提示され、石巻駅前では海がこの場所とほかの場所とをつなぐことを示すことで、空間を超えた生のつながりを教えてくれる。そして石巻市街地では今現在そこに住み、生きる人々の声が聞こえてくる。

「現在を生きる」ということは、石巻という街だけに当てはまることではない。場所が変わっても、可視化されることがなくとも、事実、我々は現在を生きている。ここで鮎川エリアのキュレーションを担当した島袋道浩のテキストを引用する。

「いのちのてざわり」という言葉の大切なところはてざわりの「ざ」にあると思います。「てさわり」ではないのです。生きていることの証の濁音の世界。重なりの世界。それを確かめ、つかまえたいと思っています。

ざらついた音は、液晶越しに眺める世界と現実の世界、外部と内部、他者と自己が地続きであることを思い出させてくれる。

繰り返すが、これは、石巻という街だけに当てはまることではない。しかし、石巻という街で芸術祭を開催するからこそ、「現在を生きている」という事実をより強く意識し、可視化することが可能なのだと思う。

改めて、生きることと向き合うこの芸術祭が、石巻に根付くことを切に願う。

我々は現在を生きるしかない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?