いまだにウェルズは『市民ケーン』の脚本を書いていないと信じるあなたに

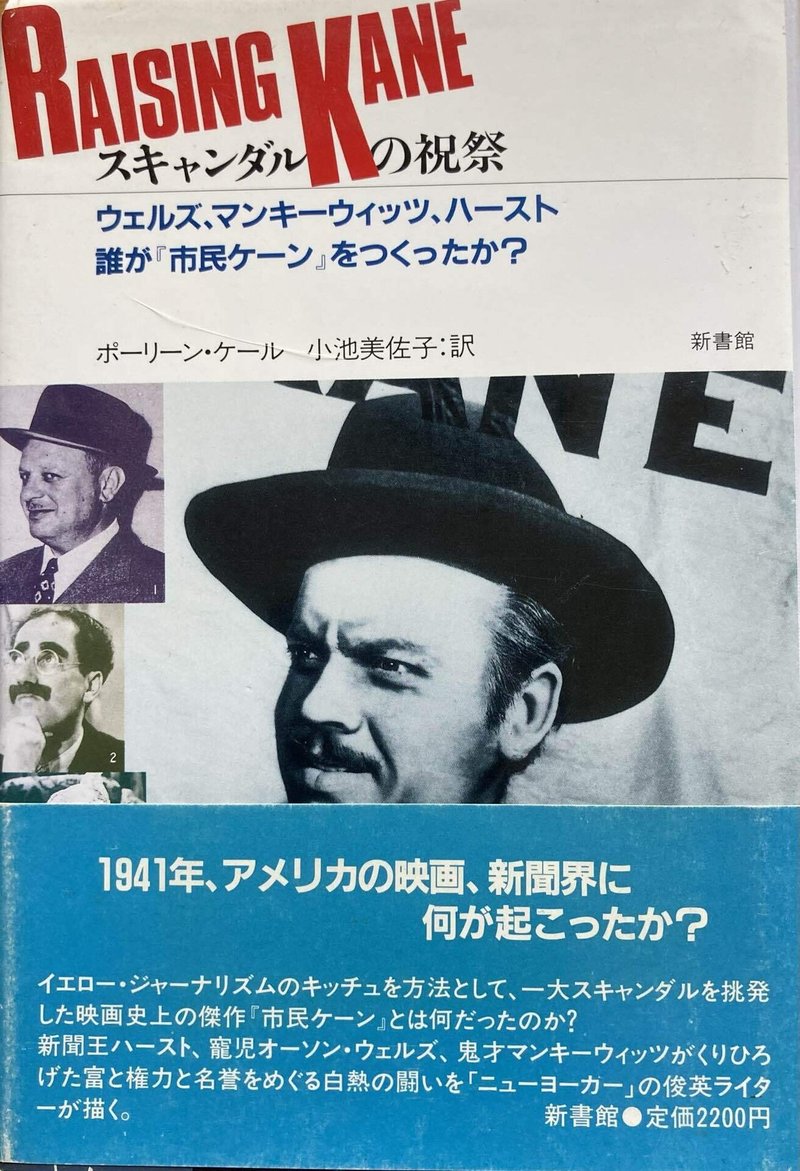

ポーリン・ケイルが1971年「ニューヨーカー」に発表した「Raising Kane」(「スキャンダルの祝祭」の邦題で知られる) は、オーソン・ウェルズが『市民ケーン』の脚本クレジットを独占しようとしたとする舌鋒鋭い批判で知られ、『マンク』(2018)で蒸し返されたこともあり、彼の没後38年となる2023年になっても、遍く世に知れ渡っています。

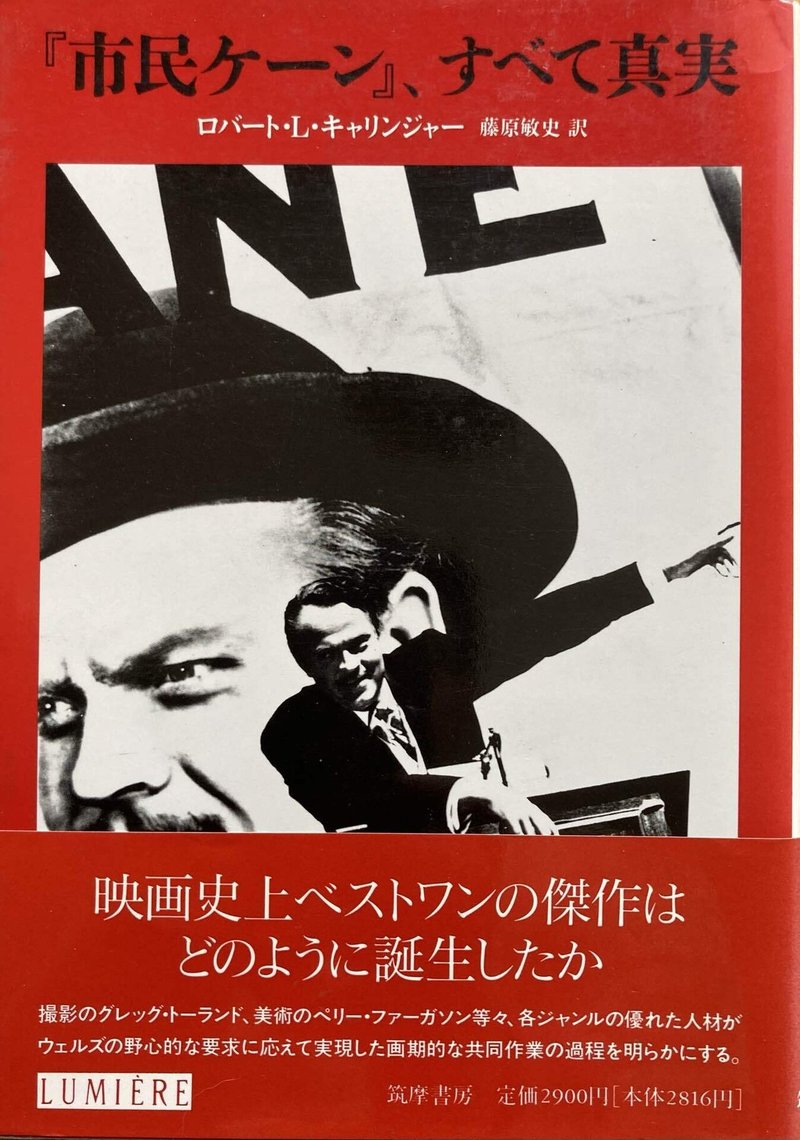

しかし、1978年に映画史研究者であるロバート・L・キャリンジャーがRKOの資料保管庫を渉猟し、複数ある脚本を精査して決定稿となる改訂版第3稿をウェルズが書いたことを明らかにして以来(「クリティカル・インクワイアリー」誌初出「The Scripts of "Citizen Kane"」)、欧米のウェルズに詳しい映画研究者やウェルシアンと呼ばれる彼の熱狂的ファンの間では、ケイルの批判は根拠薄弱な、言いがかりに近いものだったとするのが最早常識となっています。

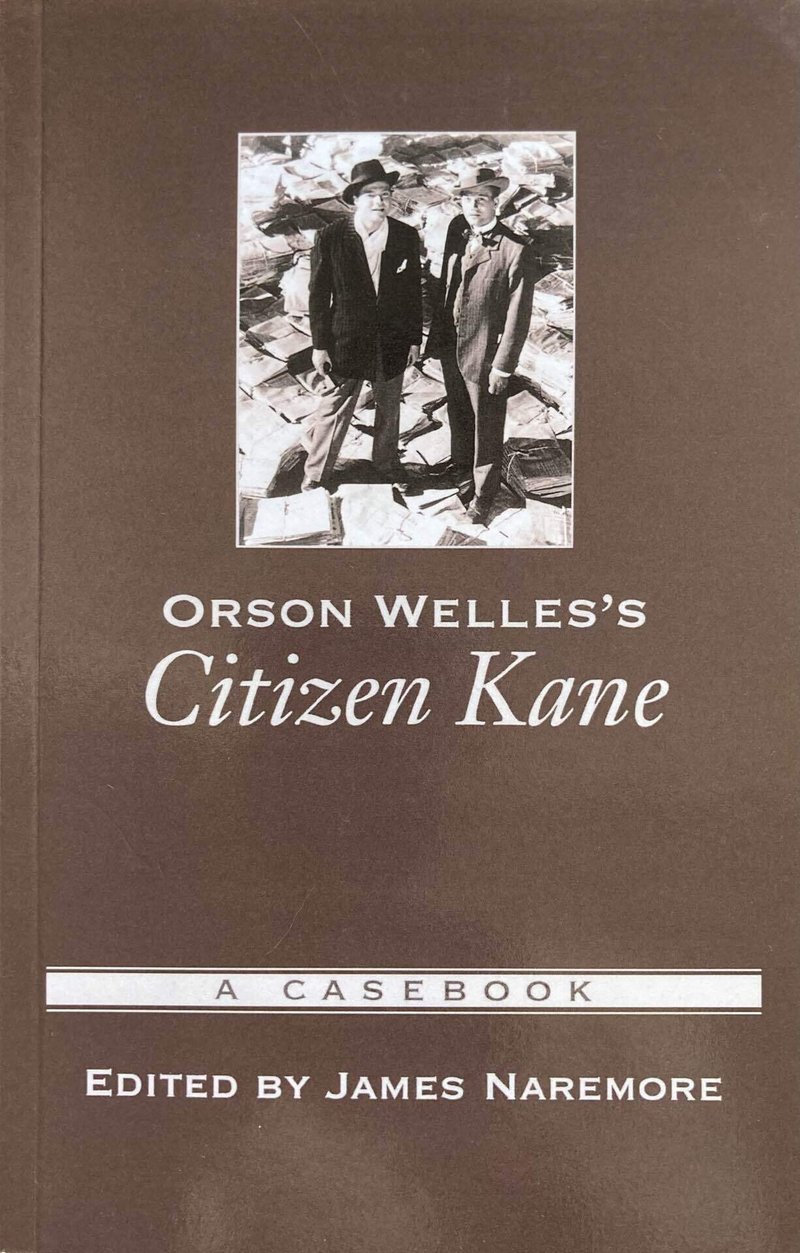

編者ジェイムズ・ナレモアは高名なウェルズ研究者

残念なことに、この脚本問題に蹴りをつけた重要な論文は、キャリンジャーの著書「市民ケーン、すべて真実」(1995年筑摩書房刊・邦訳藤原敏史)に収録されておらず、また翻訳もされていないため、日本ではまったく知られていません。でも、キャリンジャーは「すべて真実」においても、「ケイルの揚げた証拠はどれも一方的なものに過ぎなかった」(序文)、「ハーストの薄っぺらなフィクション化に過ぎなかったケーンを、謎に満ち、人間性の深淵を秘めた巨人へと描き直したのもウェルズである」(62頁)と客観的に分析し、学者として自説を曲げることはありませんでした。この指摘にケイルが反論しなかったのは、ウェルズが脚本を書いていたと証言する者が何人もいて、書けば書くほどボロが出ると、当然ながら気づいていたからでしょう。

著書キャリンジャーも昨年81歳で没した

ケイルの間違いだらけの暴論がいまもなお人々に信じられ、語り継がれているのは、「その論調が極めて激烈で派手なもの」(キャリンジャー)であり、「彼女は死ぬまで自分の誤りを訂正せず」「いまも彼女の本は版を重ねて、アメリカで読まれ続けているから」(ウェルズ研究の大家ジョナサン・ローゼンバウム)に過ぎないのです。ウェルズ生誕108年を迎えた今日、この事実をなるべく多くの映画ファンに知ってほしいと願って、ピーター・ボグダノヴィッチがこの問題について、生前最後に語った取材記事の抄訳をおおくりします。

DECIDER掲載

ピーター・ボグダノヴィッチ、オーソン・ウェルズの思い出と『市民ケーン』の脚本クレジットに値するのは実は誰なのかを分かち合う

エヴァン・デイヴィス著

2020年12月10日

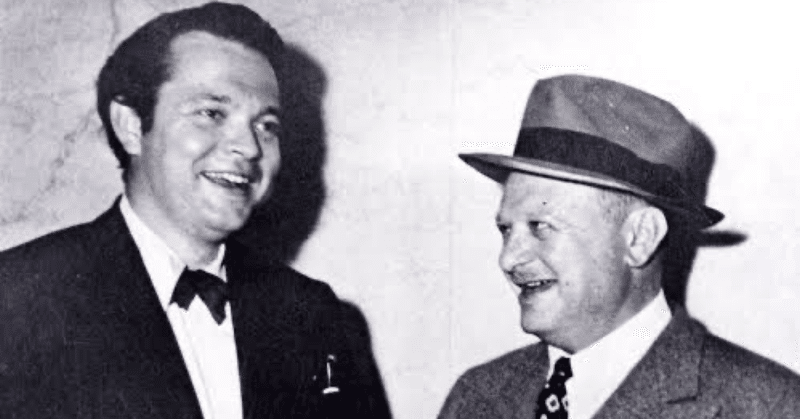

デイヴィッド・フィンチャーの新作『マンク』は、さまざまなことをテーマにしていますが、そのすべては伝説の映画評論家ポーリン・ケイルが1971年の初頭、「ニューヨーカー」に書いた記事から始まった。「Raising Kane」は、『市民ケーン』執筆の裏話を伝えると称し、オーソン・ウェルズが脚本を一切書いておらず、共同執筆者のハーマン・マンキウィッツから手柄を奪おうとしていたと証明しようとするものだ。ケイルの記事は数年後に否定されたが、その神話はいまも蔓延っている。フィンチャーは中学生の頃にこの記事を読み、その内容に基づいて脚本を書くことを父ジャックに提案した。『マンク』はケイルの意見にすべて与しているわけではないが、彼女の文章の多くを映画で感じることができる。『ラスト・ショー』『ペーパームーン』など、1970年代のヒット作で知られるピーター・ボグダノヴィッチ監督は、当時ウェルズと親交があり、2人は出版を予定していた本のために何時間も会話を録音した。また、1972年「エスクァイア」に掲載されたケイルの記事に対する回答も共同で作成した。Deciderはボグダノヴィッチにこれらの経験について、また、ケイルの記事が反証された後も文化的に信じられている理由について話を聞いた。

あなたはウェルズの取材本や、『市民ケーン』の作者について書いた「エスクァイア」の記事(「The Kane Mutiny」未邦訳)で、この神話に深く関わっています。オーソンと話す前、マンキウィッツにどんな印象をお持ちでしたか? ハーマンは脚本家のクレジットで見るだけでしたか、それとも、彼の他の作品を知っていましたか?

ピーター・ボグダノヴィッチ:彼の作品はまったく知らず、オーソンと一緒に仕事をしたのだと思っていました。ケイルの文が発表されたとき、オーソンはかなり動揺していた。子や孫にうそつきだと思われるのが嫌だったんだ。彼は「ハーマンは多大な貢献をした。だから、その名をクレジットの最初に掲げたんだ」と言った。そうする必要はなかったのに、オーソンは自分でクレジットの順番を変えたんだよ。『ケーン』でバーンスタインが白い日傘の女性を見たのはほんの一瞬だったが、その女性のことを思わない日はなかったという話を思い出した。オーソンはとても感情的に、「あれはマンキウィッツが書いた」と言った。「映画の中で一番好きな部分だ」。でもやっぱりオーソンだって脚本に取り組んでいた。シェイクスピアを書き直した人だよ。マンキウィッツを書き直すのは誰にも止められない。 ポーリン・ケイルのあの文は、フランスの作家主義理論を破壊するために書かれたもので、アメリカで作られた最も偉大な映画でさえ、一人のアーティストによって作られたものではなく、コラボレーションであったことを示すものだった。いわば、個人映画という概念を取り払おうとしたんだ。それは私やアンドリュー・サリス、ユージン・アーチャーのような、個人映画を信じる批評家を論破しようとするものだった。皮肉なことに、彼女は自分が作家理論の批評家であるかのように書いた。彼女は監督について書き、戯言ばかり言っていた。監督に恨みを抱いていたんだ。

ケイルの記事が出たとき、オーソンはたいそう動揺していたんですね。どうして、オーソンの言い分を伝える記事を「エスクァイア」に書くことになったのですか?

ボグダノヴィッチ:オーソンに何か書かないかと提案し、彼はそのアイデアを気に入ってくれた。何度かインタビューをして、すぐに記事を書き上げ、送る前に見せると、彼は最後の部分をかなり書き直した。目立つほどではないけど。

ボグダノヴィッチの新しい序文「My Orson」が読めるが、邦訳は初版を底本としており、古い序文「ア・ナイス・リトル・ブック」が掲載されている

チャールズ・レデラーやウェルズの秘書キャサリン・トロスパーなど、何人かの人にインタビューしていますね。

ボグダノヴィッチ:ポーリンの唯一の情報源は、短期間オーソンのプロデューサーだったジョン・ハウスマンだ。彼はオーソンの最大の敵になり、2人が別れたとき、ハウスマンは多くの悪口を垂れ流した。ハウスマンがオーソンの悪口を言いふらしたんだ。実は私は10代の頃、ジョンを知っていた。彼が演出した「キング・ジョン」に参加したんだが、ひどい芝居だった。1956年、コネチカット州ストラトフォードのアメリカン・シェイクスピア・フェスティバルでのことだった。彼には紙袋の中から、何かが出てくる演出はできなかったんだ。その時点では、2人の関係を知らなかったので、私はオーソンのことは話さなかった。オーソンからポーリンの資料元は基本的にすべてハウスマンであり、彼女は他の誰にもインタビューしていないと聞き、私は当時の状況を知る人をできるだけ多くインタビューしたんだ。彼の秘書はこう言った。「オーソンが脚本を書いていないなら、私がタイプしていたものは何だったの?」私が話した人は皆、一様にオーソンが脚本を書き直したと言っていた。歴史家のロバート・キャリンジャーは、『ケーン』の脚本の草稿をすべて見つけ、ウェルズが共同執筆者であることを100%証明することができた。彼は1978年にそれを証明した。

「The Kane Mutiny」はエスクァイア1972年10月号掲載

本稿はウェルズがすべて書いたと指摘する人もいる

なぜ、ケイル版の歴史が真実でないことを示す証拠が沢山あるにもかかわらず、語り継がれてきたんだと思います?

ボグダノヴィッチ:まあ、「ニューヨーカー」を読むような人は、他の本をあまり読まないのさ。それともうひとつは、誰もが「自分は誰も知らないことを発見した」「他の人はバカだ」と言いたがるということだ。そんなのくだらないのに。オーソンが言ったように、ハウスマンは彼に恨みを抱いていた。オーソンは言わなかったが、ハウスマンはオーソンに恋していたんだと思う。ジョンはゲイで、オーソンはゲイじゃなかったのかもしれないね。何かがあったのかもしれない。わからないけどそういう気がするよ。それでハウスマンは一人、オーソンの評判を落とす部署に配置換えしたんだ。

マンキウィッツの孫のベンとあなたは親交を深めていて、ポッドキャストのシリーズ「The Plot Thickens」を一緒に作ったばかりですよね。明らかに、ベンはこの物語について独自の見解を持っていますし、マンキウィッツ家のほとんどの人々もそうです。あなたとベンでこの話をしたことはありますか?

ボグダノヴィッチ:ない。私はベンが好きだ。彼はいいやつでとても頭がいい。一緒に仕事をするのが好きなんだ。でも、その話には立ち入らないでおくよ。彼の考えを変えるつもりはないから、その話をするのは時間の無駄だ。彼は一度だけその話をしたが、私はただ頷いただけだった。

デイヴィッド・フィンチャーの映画『マンク』によって、これらのことが再び脚光を浴びています。ハーマン・マンキウィッツはとりわけ『市民ケーン』に関して、歴史上どう記憶されるべきなのか。あの映画における彼の遺産はどうあるべきなのでしょう?

ボグダノヴィッチ:彼はあの映画の製作に多大な貢献をしたと思うよ。あの映画のために、とても良い仕事を沢山したはずで、オーソンもそれは否定しなかった。実際、オーソンは彼を連名クレジットのトップに起用したんだから、何が問題なのかわからないよ。ポーリンの戯言とハウスマンの裏切りはいまも生き続けているんだ。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?