東京都の新規陽性者数の動向 年代グループによる傾向の違い

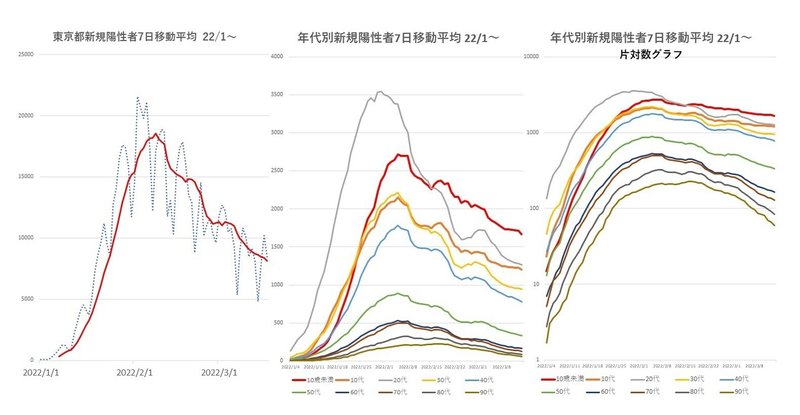

今年に入ってから今週末までの、東京都新規陽性者の動向です。左のグラフように、ゆっくりですが減少傾向です。前の記事にも書きましたが、感染力の増加、再感染、子ども→成人への感染の増加などが影響しています。真ん中と右は年代別のグラフです。右はY軸が対数目盛です。これまでと同様、10歳未満が多く、また減少が遅いのがわかります。

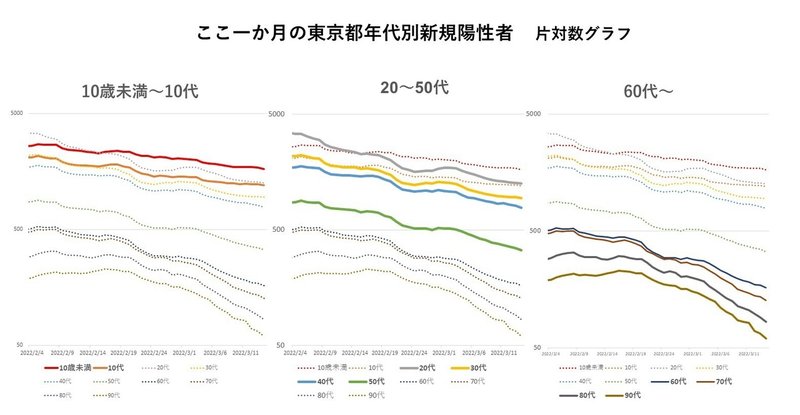

次の図をみると減少の仕方によって、3つの年代グループに分けられることがわかります。左が10歳未満~10代で、減少がもっとも遅いグループです。真ん中の20代~50代が次にゆっくり減少しているグループ。活動的な世代+子どもたちの保護者世代が含まれます。右が60代~。ここの減少は速く、重症者がそれに伴って減少することが期待できます。この世代のワクチン接種が進んでいますが、その効果にも期待です。

ヨーロッパなどの抑制を解除している国では、患者数がまた増加しているところもあるようですが、重症者はそれほど増えていません。今後は、高齢者をしっかり守る一方で、若年者の感染をある程度許容するということになるでしょうが、行政は高齢者ワクチンなど推進するなど、もう少し早く方針を明確にしてほしかったですね。まんぼうの効果については、私は一定程度はあったと思いますが、今後解除に伴い、再び増加するかを見ていく必要があるでしょう。

それなら、2類から5類への変更は?これはまた詳しく記事にしようと思っていますが、そもそも今は1~5類とは別の扱いで、新型インフルエンザ等感染症に分類されています。行政は入院措置、就業制限など行えますが、あくまで任意規定で、状況により対応を変えることができます。私は2類、5類など既存の分類にとらわれない、コロナの特性に合わせた柔軟な対応がいいと思っています。まだ変異株が出現してくる可能性がありますから、この柔軟性というのはとても重要です。1~2年かけて徐々に「新型インフルエンザ等感染症でかつ、5類相当に扱う」ということになっていくでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?