守ろう年金~マクロ経済スライドを看過できない理由

年金制度は、現役世代が負担した額が給付されるしくみで、毎年受け取れる額は改定されていました。2004年にマクロ経済スライドが導入されるまでは。

従来の進め方の概要のようなものはこちらです。

・数年の間の国民が負担する保険料つまり国が受け取れる額について見通しをたてる→見直すのはもらえる年金額と、負担する保険料。

マクロ経済スライドの導入背景

次の問題がありました。

①高齢者が増える→年金給付額が増える*給付額:もらえる年金の額の事。国が国民に払う年金の額のこと。

②少子化→年金保険料負担者が減る*保険料:国民が国に支払う額のこと。→国に支払われる年金が減るので、国が給付する額が減ってしまう

③少子化→負担額→現役世代の(年金保険料の)毎月の負担額が増える

④増える保険料(国が負担する部分と国民が負担する部分)を見積る。そこから、国が国民へ支払う給付額、国民の保険料負担額をその都度計算する→煩雑さ

少子高齢化で、現役世代がどこまで年金を負担していかなければいけないかの見通しが立ちにくい状況があったので、国民が負担すべき保険料、どれだけ給付額が増えるのかの指標も、年金の計算に必要だったからです。

マクロ経済スライドは、給付すべき額がどこまで上がるのかをあらかじめ設定、国の負担額を設定し、「最終的な国民の必要な負担額の総額をあらかじめ決めて」、それを、従来の計算要素の、毎年変化する賃金と物価の変動率に加味、自動的に算出しながら運用、給付額、国民の支払う年金である毎月の負担額を決めるしくみです。このころからすでにDX化は始まっていたのでしょうか。

給付水準の調整に当たっては、人口の増減や年齢構成の変化の根拠となる国勢調査(総務省統計局)や人口の将来推計、物価水準を示す消費者物価指数(総務省統計局)などの統計データが用いられています。

高齢化→給付総額は増える。

少子化→支払う毎月の年金額について、1人当たり負担額が増えます。

保険者:年金保険制度を運営している市町村のこと

被保険者:加入して将来年金を受けられる人

年金給付:年金を受け取ること

支払い年金:納める年金のこと

給付額:受け取る年金の額

改定率 ― 調整率 =年金の給付額を調整する率

改定率、調整率、聞かない名前だなあと思われた方、「快調、快調♬」と唱えてみるとあら不思議、私はそうしました。もしくは、「愉快ないかりや長さんwithドリフターズ♬」などなど。

改定率とは?

改定率は、ある額についての増えた額と前年度の額との関係のことで、増加額を前年度の額で割った割合のことです。おにぎり🍙が前年度20個から今年度30個になった場合、10÷20 =1/2。

ここからの、改定率

→→→マクロ経済スライド導入前の

従来の、年金給付額を調整する(増やす)ための調整率です。

調整は減らすこともふくまれるのでは?となりますが、年金計算では賃金が増加したとき、物価が増加したときにだけ使う率です。減少した場合は使われないようです。なぜなら、賃金や物価が減れば、年金が減るからです。減らさない政策なのですね、当然だよね減ったら困るよねと。

年金調整とは、「増える年金」についてのみの調整となるようです。減る方向のことについては考えないんですね。

調整率とは?

「快調快調♬」の調の部分の調整率、この部分が、マクロ経済スライド導入によって、追加された率のことで、「スライド調整率」と呼び9%ほどです。

お金視点でみると、国民1人あたりが納める年金が増える場合と、国が給付すべき年金が増える事象が関係しています。

人視点でみると、年金を支払う人の人数が減る(被保険者減少)場合と、年金受給者の寿命が長くなる現象が関係します。

具体的には、

被保険者の減少人数(納める年金が増える場合)と、年金受給者の寿命の伸び率(給付しなければいけない年金が増える、その増える部分)がスライド調整率には関係しているようです。

「スライド調整率」の計算内訳の概要

改定率 ― スライド調整率 =年金給付額を調整すべき率

の計算式において、左辺のスライド調整率についてです。

計算要素と計算内訳:(被保険者(人)が減少した場合、今年度と前年度の差の)「減少した人数」を「前年度の被保険者(人数)」で割った割合(減少率) + 0.3%ほど(平均余命の伸びなどが考慮された割合)

→被保険者(年金を支払う人)の減少人数((国が得られる額が減ることになる現象→→給付額が減る現象🐘)と、平均寿命の伸び(国が支払うことになる給付額が増える現象)が関係していると。

繰り返しますと、

改定率 ― スライド調整率 =年金の給付額を調整する率

ここまでまとめますと、従来の年金調整の計算要素は、賃金と物価の上昇率だけだった。マクロ経済スライドによって被保険者の減少と寿命の増加も加味された率が追加され、賃金と物価の上昇率からさらに差し引かれてしまうことになった。

そのため、従来の賃金と物価の上昇による、給付年金水準額にプラスされる割合がA%であっても、まるっとA%の上昇率が、給付年金水準額に反映されずに、新しい率である保険料負担者減少と平均寿命伸び部分などからなる「スライド調整率α」分が差し引かれることで、A%-αの割合にまるっとA%が減らされるんですね。例えば、1,000円の30%と1,000円の(30-10)%のように。

図で表すとこうなります。

本来の改定率(「改定率」) ー スライド調整額(「調整率」) =実際の改定率

本来のまるっと「改定率」がマクロ経済スライドによる調整率である「スライド調整率」で「実際の改定率」になってしまったというわけですね。

「賃金や物価はあがるのに年金が上がらない」マクロ経済スライドとは?

マクロ経済スライドで問題視されているのは、「賃金や物価は上がっているのに」年金給付額があがらない問題です。なぜ?となる部分です。従来なら給付額も上がるのにとなります。マクロ経済スライドがそうは問屋が卸さないとなっていることがうかがえます。支払う人が減少することによる減額分と、受け取る人の寿命の伸びによる給付額全体の膨らみも、毎年国民に国が支払う年金給付額に考慮しましょうと、マクロ経済スライドによってそうなってしまったからです。

・賃金や物価が上昇→上昇部分の率は考慮される(改定率)

けれども

・少子高齢化で国民負担額の減少と、寿命伸びによる国と国民の受け持つ額が増えることも考慮が必要(スライド調整率)

なので、

「改定率」だった従来の式が、「改定率」ー「スライド調整率」で改定率が減るから、給付額について、賃金や物価上昇しているほどあがらないとなるのですね。

ここからは、改定率<スライド上昇率となる場合です。賃金や物価で表した率(改定率)よりも、被保険者の減少や寿命の伸びを考慮した率(スライド改定率)の方が高かった場合ですね。

図で表すとこうなります。

従来の給付額水準では、賃金と物価を加味した率である「改定率」が少しでも上昇であれば、改定率分だけ給付額水準も上昇しましたが、マクロ経済スライド導入で、「スライド調整額」(被保険者の減少と、寿命の伸びを加味した率)という引き算要素が出てきたため、改定額がスライド調整額よりも少なくなる場合、改定額(b)ースライド調整額(a)<0、マイナスの場合、給付額水準の上昇が無いので、(給付額が上がる)改定は無し~となり、かつ、下がることもないから安心だよ~となります。このケースが、賃金や物価は上昇しているのに、年金給付額が上がらない状況となります。

ちなみに、賃金と物価が関係する「改定率」まで下落した場合は、最初から(スライド改定率を差し引く前の段階から)マイナスなので、給付額水準の増加は最初から無いとなり、さらに、寿命の伸びと、被保険者数の減少で、ダブル下落となった場合、「改定率 ー スライド改定率」はさらにマイナスの下落率となりますが、下落時はどんだけ下落しても、給付額水準は上がらないけど下がりもしないよ~だから安心~のままなので、どんだけ下がっても見た目は改定無しとなり、最後に改定された時(賃金と物価上昇があり、かつ、スライド調整率で差し引いても+となった場合で、給付額が増加したとき)同じままとなります。図で表すとこうなります。

「マクロ経済スライド」毎年改定されている訳ではなかった

改定率 ― スライド調整率 =年金の給付額を調整する率>0

なので、マイナスの年度は改定されないことになるので、必ずしも毎年給付額が上昇しているわけではなかったんですね。上昇があったときだけ、さらに「改定率 ― スライド調整率 =年金の給付額を調整する率>0」のときだけ、給付額も増額されていたんですね。

マクロ経済スライドとは、何を意味しているのでしょうか?

賃金や物価が上昇しても年金給付額が上がらない

先ほどと同じことをもう一度。景気が良くなっても、少子高齢化になるので、年金給付水準額、つまり給付額、つまり受け取る年金額が増えにくいとなります。これは、マクロ経済スライドを導入する前に、R年間受給し続けてきた人と比較した場合、今後R年受給する人とは、年金額がこれから受給する人の方が減ることを意味しています。つまり、支払う年金額は同じでも、将来受け取る年金が増えない状態で受け取ることになります。

賃金下落&物価下落ならさらに減額されてしまう

さらに、少子高齢化が進めば、賃金と物価の改定率と、年金負担者(被保険者)の減少と寿命の伸び率上昇からなる「スライド調整率」どちらもの率が減少してしまうので、年金給付水準も下がり、年金額は増えないとなります。

2047 年まで続くらしい「マクロ経済スライド」

年金は厚生年金と老齢基礎年金がありますが、老齢基礎年金は2047年までマクロ経済スライドが適用されてしまうそうです。あと26年ですよ。ちなみに、厚生年金は4年後(2025年)には終わってくれるそうです。

さらに広がる会社員と自営業者の年金格差

厚生年金はマクロ経済スライドの影響、つまり被保険者の減少と寿命の伸び率は関係無しとなるので、さらに老齢基礎年金だけを受給する人との年金格差が広がることに。これでいいのでしょうか?年功序列制の会社員は淘汰され、複業や副業、自営業者、フリーランスが増えると言われているのに?

3階建ての年金構造にするべきではないか?

そもそもマクロ経済スライドが導入されたのは、未来永劫、子供達の代まで年金制度が続く様にという理由からだそうです。そうなると、今まで年金を受給されてこられた方々は良しとして、ここ数年もしくは40年以内くらいに年金を受ける人々は、多く支払い、少なく受け取るの二重負担的なことになってしまいます。その世代への対策として、マクロ経済スライドをも克服できるような、新しい階を設け、老齢基礎年金部分も2階建て構造(国民年金基金を加味すれば3階建て)にし、2階部分は補填額部分(マクロ経済スライドの影響を受けないような対策:増えない年金部分にかかわる対策)としてほしいものです。

今後更なる問題が浮上「マクロ経済スライド」がブラックボックスに

衆議院議員の河野太郎さんは、ご自身のブログでこのようにおっしゃっていました。

2014年の記事ですが、アップデートして再掲します。-----------------------------あなたが会長を務める自治会が、公民館で炊き出しをやることになりました。大きな釜でご飯を炊いて、おむすびを握ります。そして自治会のメンバー全員に、年齢順に並んでもらって大きなおむすびを配っていきます。しばらくして、あなたはふと心配になりました。釜の中のご飯が思ったよりもずいぶん早くなくなっていきます。このままでは行列の最後までおむすびを配ることができません。そこであなたは配るおむすびの大きさを、少しずつ小さくしていくことにしました。おむすびを握っている自治会の役員さんたちに、目立たないようにおむすびを少しずつ小さくしていってくださいと頼みました。これでお釜のご飯はなんとか行列の最後までもつでしょうか。 このおむすびが年金です。そしてこのおむすびを小さくするのが年金の「マクロ経済スライド」です。

中略

ここからを問題視すべきとして提示しています。

ところが、2004年から2014年まで、デフレを理由にマクロ経済スライドは発動されませんでした。はじめて発動されたのがようやく2015年、その後2019年、2020年にも発動されましたが、結局3回しか発動されていません。つまりおむすびが大きすぎることに気がついていたのにおむすびを小さくしてこなかったのです。そのため、お釜の中のご飯は、どんどん減ってしまいました。これは、名目の年金額は維持するという取り決めがあったためです。

マクロ経済スライドが発動されないとは何を意味するのか?

ところが、2004年から2014年まで、デフレを理由にマクロ経済スライドは発動されませんでした。

さあ、ここから「快調快調♬」の改定率とスライド調整率が出てきます。

マクロ経済スライドが発動されなかったということは、先ほどから引っ張り出してきますと、

改定率 ― スライド調整率 =年金の給付額を調整する率>0

において、

改定率 ― スライド調整率 =年金の給付額を調整する率<0

だった年度が2004年から2014年だったといえます。つまり、給付額が増えもしなければ、減りもしないよ~の時期です。これは、言い換えますとこうなります。

・賃金、物価の上昇はあっても高くはなかった

・賃金、物価の上昇はなかった

・賃金、物価の下落があった

・少子高齢化が進んでいた

景気がいいわけではなかったんだなということですね。そして、河野太郎さんは今までの「マクロ経済スライド」を懐古するかのようにおっしゃっています。(ブログで)

例えば、ある年度は物価上昇率0%、スライド調整率1.3%だったとします。するとこの年度は、年金額をスライド調整率分1.3%減額するのではなく、据え置くというルールとしたのです。

減額となる場合、改定率もスライド調整率もマイナスになる率の年度の給付額は、増えはしないよ~でも減りはしないから安心だよ~のところですね。

2004年以降、わが国はデフレが続き、このルールがあるために、おむすびは小さくなってこなかったのです。

「このルール」とは、”増えはしないよ~でも減りはしないから安心だよ~”のところではないかと。ここからが注目したいと思ったところです。

そこで、物価の下落に合わせて年金を削減すると同時に、スライド調整率分もさらに差し引くことができるようにしようという議論があります。

従来:物価が下落しても年金削減はなかった

河野太郎さん:物価の下落に合わせて年金削減する

さらに

従来:スライド調整率部分

河野太郎さん:スライド調整率部分も「さらに差し引くことができるようにしよう」

改定率と調整率について、今まで賃金や物価が下落したり、少子高齢化によるスライド調整分がマイナスになっても0のまま、つまり、給付水準は増えはしないけれど、減りもしなかったのに、「減らそう」という議論があるということなのです。日本共産党の志位委員長ならどう反論されるでしょうか。

そうしなければ年金の積立金が予定よりも大きく減少し、将来世代の年金に影響が出ることになります。

さて、このおむすびを小さくしていくことに、あなたは賛成してくださいますか。

さあ、どうしますか?私は就職氷河期生まれなので、当然どちらの側にもなるわけです。今までのマクロ経済スライドなら、”年金は増えこそしないけれど、減りもしない”だったのが、”年金がちいさなおむすびの様に、小さくなってしまう”のです。看過出来ない問題ではないかと思います。

賃金への対策をすすめるキシノミクス

岸田首相は、人への投資などにより成長と分配の好循環を実現するとして、「民間における賃上げについては来年の春闘にむけて議論をスタートしており、政府として民間の賃上げを実現するための環境整備に全力で取り組む」と語った。

「中でも賃上げ税制は抜本的に強化する」と述べ、法人税の税額控除率を大企業で最大30%に、中小企業で最大40%に引き上げる方針を示した。

今日の国会答弁では、3%引き上げ政策by岸田総理で、保育士さん(だったかな?)のお給料が月6千円UPしているの朗報を質疑の中で述べられていました。

賃金と年金の関係

賃金が増えるための対策をとってもらえていることは有難いことではあります。年金には「所得代替率」という、現役世代の収入と、モデルケース世帯での年金額をもとに考えられる率のことで、主に収入(現役世代)÷年金(モデルケース世帯の)で表され、この率が50%をきると、年金給付額が多すぎるとなり見直しとなるそうです。

現役世帯の収入額が増えることは、「所得代替率」が上がり、年金給付額水準も上がるにつながります。しかしかし、物価が下がると年金はおむすびころりんとなってしまうんだと。

国民年金や厚生年金などでは、物価変動に応じて実質的な給付水準を見直すことが法律によって定められており、この物価の動きを示す指標として消費者物価指数が使われています。

2021年10月では消費者物価指数はようやく上昇に転じたそうですが、今後が気になるところですね。

キシノミクスがデジタル化とともに成功したとすれば、賃金と物価の減少が年金給付額にマイナスに作用する、負のマクロ経済スライドは杞憂に終わるのですが。。

もう一度おさらいしちゃいます。

年金が減ることを認めてもいいのか?

年金受給額を減らす政策は、貧困層を増やす政策だと言えないでしょうか。コロナで安倍政権時代の国民一律10万円御給付で喜んでいましたが、生活の基盤となる年金が増えることがあっても、減ることは最も避けてもらいたい政策です。

「年金を減らす対象の見直し」「他の手段」別の視点からのアプローチを

所得税の超過累進税率のように、所得税率が高い人から、給付額の減少率を高くするならまだ受け入れやすくなるとも思いました。

さらに、マクロ経済スライドで発見した少子高齢化問題、賃金や物価上昇しない問題、賃金や物価下落する問題など、コロナ問題も、年金だけの領域での解決でなく、デジタル化で、サービスを見直す中、別の手段で乗り切る方法を考えることも必要なのではないかと。そうでないと、マクロ経済スライドは目的でなく手段と化してしまうのではないでしょうか。

国は国民のために様々な対策をしてくれている、それなのに、国民の年金を雪だるま式に減らすことは、日本の空洞化にもつながるのではないでしょうか、他の無駄な費用を見直しで、年金へ影響がでないように、「マクロ経済スライド+何か」で「新しいマクロ経済スライド」で対策を望みます。

マクロ経済スライドにかかわる減額部分だけを、各歳出を少しずつ抑え、スライドさせていくことで、国民の負担を減らす対策をと思いました。

ベーシックインカム制度を導入しようと維新が躍進した衆議院選挙でしたが、私はこの政策案があることに驚きを隠せませんでした。河野太郎さんのTwitterファンの1人ではありますが。。

今晩、インスタライブやります。 pic.twitter.com/qEzaMCqEj0

— 河野太郎 (@konotarogomame) November 26, 2021

河野太郎さんは、Twitterやブログでの発信はもちろん、インスタグラムでは月2回を目標に、デジタル副大臣兼内閣府副大臣の小林史明さんとのコラボライブも開催される予定で、先日第一回目が開催されました。

今日の足元は、ミッキーとミニーのクリスマス。 pic.twitter.com/i12BA69tD6

— 河野太郎 (@konotarogomame) December 5, 2021

ハンコとクリスマスツリーを連想してしまいました。

茅ヶ崎でコーヒーを飲んでいたら、「湘南スタイル」のコーヒー特集号の表紙だった。 pic.twitter.com/z0ymnn1W0r

— 河野太郎 (@konotarogomame) December 5, 2021

こういうフレンドリーさが人気の秘訣なのでしょう。表紙が河野太郎さん?のリプも。

「アイデアボックス」でもご意見募集

こちらの内容はアイデアボックスにリンク掲載いたしますので、よかったら、コメント大歓迎です。何か素晴らしい妙案が生まれるやもしれません。

アイデアボックスとは?

アイデアボックスは、政府・自治体に特化した、国民と行政をつなぐ、意見募集プラットフォームです。アイデアにコメントや投票での意見交換による発展した意見の収集ができる内閣官房デジタル担当にも採用されているプラットフォームで、様々な角度からの意見やアイデアの分析システムで、課題に対し、中立公正な対応が可能となる文字によるコミュニケーションツールです。これまでの顕在化していた課題がクリアになり、国民と行政が直接つながることができる環境を可能にします。

アイデアボックスで意見をしている間に、いつのまにか政策を学べて政治に無関心だったのが感心を持てるようになる場合もあり、アウトプット画面も広いので、アウトプットの練習にもなるのではと、メリットご提示。書くことで成長していくという点においては、noteもそうですヨね。。

さらにさらに、

アイデアボックスでは「アイデアボックスファンミーティング」🎁なるものが開催🎊されます。

「アイデアボックスファンミーティング」開催のお知らせ

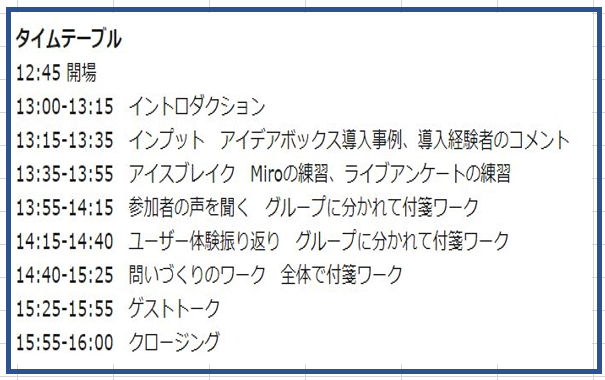

2020年10月初旬から2021年10月初旬まで「デジタル改革アイデアボックス」に参加いただいた方々を対象に、デジタル庁や高松市などの自治体からもゲスト登壇していただけるイベントになっています。ホワイトボードMiroを使いながらのTeamsで行います。

日時:12月18日(土):13:00~16:00

アイデアボックスを積極的にご活用いただいているコアファンの皆様をご招待し、アイデアボックスをより良く活用して集合知のパワーを最大限にするためのアイデアを一緒に考えるファンミーティングです。

導入経験のあるデジタル庁、高松市などの自治体からのゲストもお招きしております。様々な立場のみなさんから多様な意見を集め、より大きな効果が生まれるアイデアボックスのあり方をみんなで考えましょう。

日時:2021年12月18日(土)13:00-16:00ごろ(終了時間は変わる場合があります)

対象者:アイデアボックスに参加したことがある、使ったことがあるユーザーの皆様

実施形態:Teams会議 + Miroオンラインホワイトボード

参加方法:開始時間までにTeamsのURL(登録者にご案内します)にPCからご参加ください。

*オンラインホワイトボードでの付箋ワークにご参加いただくために、PCからのご参加を推奨します。

「選挙アイデアボックス」のトップページがお申込みページとなっています。

そして、今日の記事についても「選挙アイデアボックス」へリンク掲載しますので、コメント大歓迎です♬

それでは、読んでくださりありがとうございました~👏

読んでいただき有難うございました!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?