【作品解説】加守田 章二《曲線彫文壷》【5月29日開催・初夏特別オークションPRIVATE COLLECTIONカタログより特別公開】

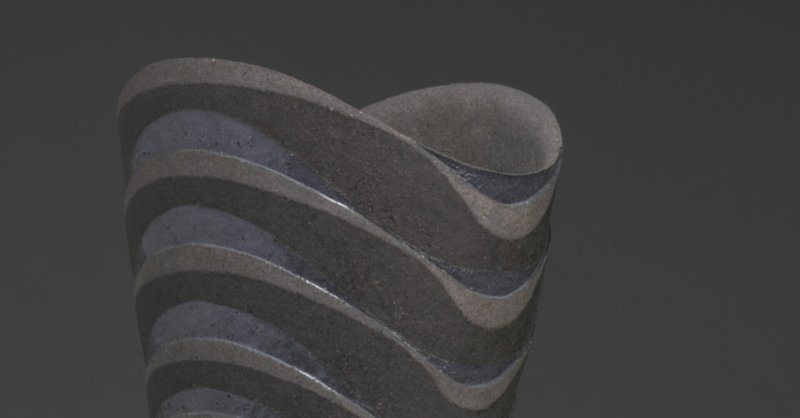

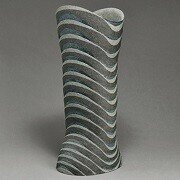

加守田 章二 《曲線彫文壷》

H53.3×W24.3cm

1973(昭和48)年作

底部に掻き銘「章」、「一九七三」刻

共箱

「白熱の中の創造 第2回日本陶芸展」出品 大丸東京店他/1973(昭和48)年

加守田章二(かもだ しょうじ・1933-1983)が49歳という若さで夭逝してから38年。しかしながら、その作品の新しさは未だに私達を魅了してやまない。加守田が陶芸界の天才・鬼才と呼ばれ続けている理由は、独立後わずか20余年の制作活動の中で絶えず作風を変化させたことによる。評価された作風をあっさりと捨て、自身の創作したい気持ちと向き合い次々と新作を生み出し続けた。

加守田章二は大阪府岸和田に生まれ、1952年に京都市立美術大学(現芸術大学)工芸科陶磁器専攻に入学した。当時教授であった富本憲吉や助教授の近藤悠三らに学び、卒業後日立製作所の日立大甕(おおみか)陶苑の技術員、翌年には益子の塚本製陶所の研修生を経て、1959年、26歳の時に益子で独立を果たした。当時の代表的な益子焼とは異なった意匠だった為、なかなか買い手が付かなかったが、そこへ偶然窯出しを見に来た益子焼作家で民芸陶器の重要無形文化財保持者(人間国宝)・濱田庄司に称賛され、世間からも評価を受けることとなった。

1960年、結婚をした頃から次々と公募展に入選をし始め、頭角を現した。そして1966年に「日本伝統工芸展」に出品した「灰釉鉢」が文化庁の買い上げとなり(現在は東京国立近代美術館蔵)、翌年にその「灰釉鉢」が第10回高村光太郎賞を受賞した。この賞を受賞した陶芸家は加守田章二が初めてであり、陶芸界のみならず美術界全体からも認められた快挙となる出来事であった。1968年から岩手県遠野で試作品の制作を始め、翌年には遠野で本格的に作陶を開始。その後、1973年11月に個展で発表した「刻文壷一連の作品」に与えられた第24回芸術選奨文部大臣賞新人賞(美術部門)は、加守田章二の評価を不動のものとした。

本作は、同年6月に東京大丸で開催された毎日新聞社主催の「第2回日本陶芸展」に、招待作品として出品されたものであり、文部大臣賞新人賞の「刻文壷」の前段階とも位置付けられる作品と言えるであろう。日陶展以降は、展覧会へ出品されることもなく、今日まで愛蔵されてきた門外不出の作品である。

タイトルは「曲線彫文壷」と1970年に連作されたものと同名だが、「刻文壷」の意匠の兆しを感じさせる。70年の「曲線彫文」は、生き生きとした有機的な器体の表面を、竹べらで平行に削った波形の意匠が覆い尽くす灰褐色の作品であったが、一転、71年、72年には色鮮やかな色彩を用いた「彩陶」が発表された。縁取りは削るのではなく、下地に施された白泥を塗り残して描かれるものであった。73年になると、再び「曲線彫文」が一時制作された。その一つが本作である。灰白色の素地に刻まれた平行線あるいは曲線に、落ち着いた色合いの色彩「黄土色」と艶やかな「灰青色」が添えられ、丸文や波文が描かれた。それがのちに「刻文」と呼ばれる一連の作品へ繋がった。

また、加守田の特徴の一つである薄造りの口辺も鋭敏さを増している。観る角度により形を変え、底部まで続く波状の意匠と呼応し一体感を生み出した。実に加守田らしいリズミカルで有機的な器胎に仕上げられている大作である。

《参考文献》

『加守田章二全仕事』講談社/2005年

『加守田章二の芸術』世界文化社/1994年

『野蛮と洗練 加守田章二の陶芸』菊池寛実記念 智美術館/2018年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?