植民地化に抵抗したアチェ王国(マレーシア中世史)

イントロダクション

こんにちは、こんばんは、おはようございます!Renta@マレーシアから国際関係論について考える人です!今回のnoteは、古代マレー世界の歴史です。

noteのハンドルネームに「マレーシア」と入れているのに、これまで全然マレーシアの話をしてこなかったことに気づきました…。

ということで、これからは、しばらくマレーシア関連の記事を書いていきます。

一般に、マレー世界は15世紀以降はヨーロッパに支配されたと言われています。しかし、この見方は一面的で、ヨーロッパが来たことによって繁栄を享受し、20世紀まで残った王国もありました。今回はそんなマレー世界の王国であるアチェ王国についてのnoteです。

アチェ王国の繁栄の要因

まずはアチェ王国があるスマトラ島北部について見ていきましょう。マレー世界全体に言えますが、スマトラ島は貿易によって繁栄しました。もう少し細かく見ると、スマトラ島には三つの利点があります。一つ目が香辛料が取れたこと。 二つ目が中華帝国・インド・オリエントなどの他の文明から遠すぎないこと。かといって、侵略されるほど近くもないこと。三つ目にスマトラ島はマレー世界西部にあるので、特にイスラム世界と繋がりやすかったことがあります。

オスマン帝国・サファヴィー朝・ムガール帝国はすべてイスラム教の帝国です。アチェ王国のマレー世界でのアイデンティティを示す文書に、タジュ・アル・サラティンというものがあります。これはイスラム教徒としての振る舞いが、ストーリー仕立てで書かれたものです。このテキストはペルシアが由来とされています。このようにアチェ王国は イスラム教勢力とのつながりによって栄えたということができます。

アチェ王国の全盛期

アチェ王国の繁栄の要因についてみたので、実際にアチェ王国の繁栄を見て行きましょう。アチェ王国以前にマレー世界で栄えていたのはマラッカ王国ですが、マラッカ王国はポルトガルによって滅亡します。ポルトガルはイスラム教徒に対して差別的な政策を取ったので、イスラム商人たちは自然にアチェ王国に集まります。商業によって得られた富を使って、アチェ王国は拡大していきます。例えば、アチェ王国の創始者はアリ・ムハヤット・シャーという人ですが、アリの時代にアチェ王国はパサイとダヤという港を侵略します。

またアルという都市がアラウッディン・アルカハルによって陥落します。 アラウッディン・アルカハルは自らを「アチェ・バルス・ピディ・そしてダヤとバタクの王であり、ミナンカバウの鉱山・アル王国そして海に囲まれたすべての土地の王子」と自称しました。

またポルトガル人もアラウッディン・アルカハルを、マレー世界の王と本国に報告しています。

アチェ王国の繁栄の秘密はイスラム同盟にあり

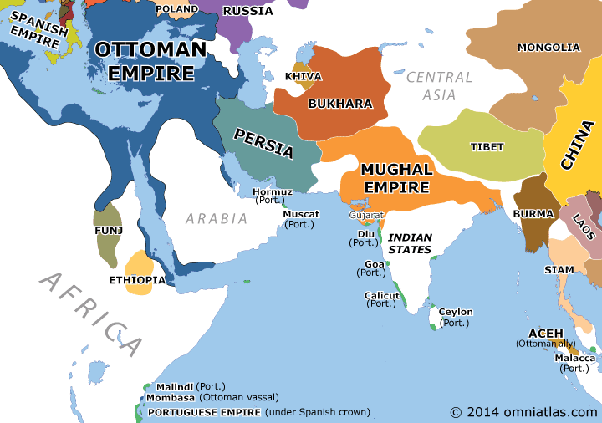

アチェ王国は、マラッカ王国と同じくイスラム化を推進します。というのも18世紀まではイスラム勢力の全盛期です。つまりヨーロッパ勢力より力が強かったので、 ユーラシアのイスラム勢力と結びついていた方が戦略的に有利でした。 下の地図が示すように、マレー世界からヨーロッパに至る香辛料貿易のルートは、オスマン帝国・サファヴィー朝・ムガール帝国のイスラム帝国たちに抑えられています。この障害を乗り越えるために、ヨーロッパで大航海時代が始まったのは有名な話です。

しかしあまり多く語られていないのが、ある意味香辛料貿易の既得権益者側であるイスラム帝国が、ヨーロッパの大航海時代の動きについて黙っているわけがないということです。アチェ王国との関係でいえば、オスマン帝国はアチェ王国にヨーロッパ勢力と戦うための砲台などを提供し、また政治体制をレクチャーするためにアチェ王国に遣いを派遣しました。

サファヴィー朝とアチェ王国のつながりは政治的というよりは、文化的・宗教的なものでした。冒頭に説明したように、ペルシャ語で書かれたイスラム教についてのテキストがアチェ王国のアイデンティティとなります。

ムガール帝国はアチェ王国に政治的なサポートを施します。例えば、オランダの東インド会社は、1641年にマラッカをポルトガルから奪取します。その後、オランダ東インド会社はイスラム教徒のアチェ王国へのアクセスを阻むことで、マラッカの港に商業の中心が移るように画策します。しかし、これがムガール帝国の逆鱗に触れ、オランダ東インド会社の拠点であるグジャラートへの報復をムガール帝国が示唆すると、オランダ東インド会社はこの政策をやめました。

このように、 王国の全盛期とイスラム教勢力の全盛期は重なっておりそれは18世紀が終わる頃まで続いたとみられます。

また、アチェ王国の統治機構はかなりイスラム帝国の影響を受けています。

例えば、シャイクという役職がかなり特権的な地位を持っているということです。シャイクはイスラム教の視点から統治者のアドバイザーの役を担っており、 裁判や宗教的指導者の指導も行います。

オスマン帝国のスルタンであるスレイマンは、このシャイクに宗教的秩序をコントロールする権力を与えました。アチェ王国もそれに倣い、シャイクが大きな力を持ちました。

また、アチェ王国はハーレム制度もイスラム帝国から模倣しました。 このハーレムは性的な奉仕という意味ではなく、王族のお世話係という意味でした。アチェ王国の王族と王国内の豪族・他国の王族が交流する重要な制度だったようです。

まとめ

先ほど、イスラム勢力の全盛期が18世紀までとお伝えしました。実際にインドはイギリスの植民地となり、ペルシャやオスマンの力が18世紀から19世紀にかけて弱まっていきます。しかしアチェ王国は1903年までオランダに対する抵抗を続けました。

つまり、アチェ王国はイスラム教勢力とつながりながらも、独自の力を持っていたとみることもできます。

19世紀というのは、文句のつけようもなくヨーロッパの時代ということができます。そしてその時、欧州の頂点にいたのがイギリスです。次回のnoteでは、そんなイギリスがどうやってマレー世界に関わり始めたのかについて見ていきます。最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?