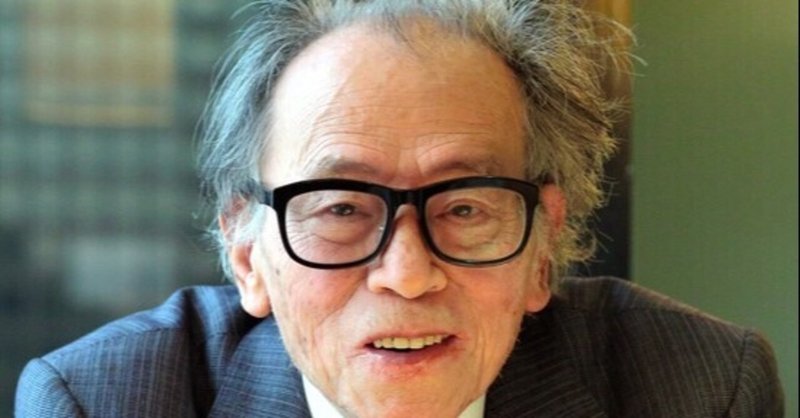

思考の整理学 外山滋比古

本書は、考え方の基本を伝えている。

①考えの”発酵”

②歩きながら考える

③パラグライダー人間

この3つの大枠から見ていく。

①考えの”発酵”

筆者はビールが麦の発酵を必要とするように、悩み事には発酵が必要とすると述べている。本当に大事な大問題ほど、長く寝かせて置かないと解決策が浮かんで来ることはない。

また小説家でも、幼少期の体験を元にした小説が大きな賞を受賞することが多い。これは小説家の幼少期の記憶の発酵したおかげである。

②歩きながら考える

机に向かってずーと考えを巡らせていても、いい解決策が生まれてくることは少ない。それより、人に会って話したりする方が実際はいい解決策が示される。1人クヨクヨ悩んでても意味がない。また、入浴や散歩により考えが整理される。

最後に、考えを他者にベラベラ喋ることは頭の考えに内圧が弱まるので、筆者はお勧めしていない。頭の中でじっくり長い時間をかけて頭の片隅にある考えを発酵することの重要だ。

③学校はパラグライダー訓練校

現代はPCやAIの出現により、知識の蓄積や問題の処理スピードを持っている人間の価値は低下している。しかし、学校はこの能力を鍛える教育システムである。自分では空に飛ぶことができないが風を利用して飛んでいるパラグライダーに紐付けてパラグライダー人間と名付けている。パラグライダー人間は問題提起する能力ではなく、問題解決能力が優れている。

しかし、PCには敵わない。そこで、これからの時代に必要になるのは、自力で空を飛べる飛行人間である。これからの時代には、問題解決に優れているパラグライダー人間ではなく、問題提起をする飛行人間である。

〜自分ごと〜

1986年にこの本が出版された。35年前にこのことを述べているのはすごいなと感心した。山口周さんが述べているこれから必要な人間と重複する部分が多い。良質な情報を得て、ジャンクな情報を取れる人間が強いと思う。なぜなら情報過多の時代にはたくさんの情報が流れている中で、情報取捨能力が必要になる。この本はその手助けになる本だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?