YA【どこへ帰ろう】(2月号)

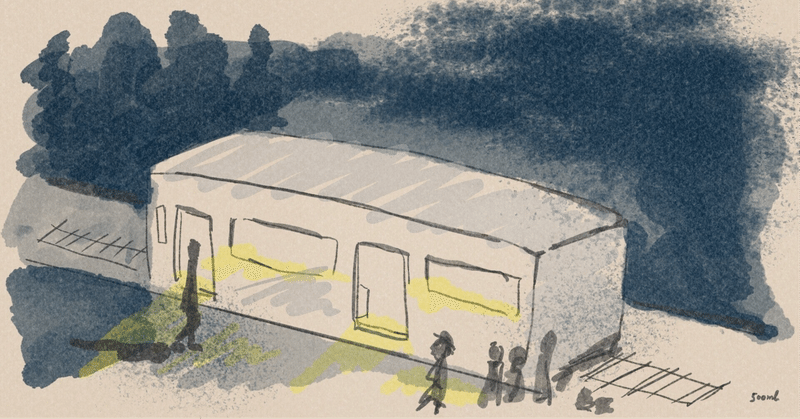

浜島瑠衣は、最寄りの駅のさびれたフェンスにもたれている。コートのポケットの中には入場券が入っている。瑠衣は電車には乗らない。

ベンチには、親友の佐伯幸助が、どかっと腰かけている。基本、この駅には普通電車しか止まらない。一時間に数本のみ、準急電車が止まる。その準急を待っている。

幸助は、月ノ島中学校の二年生にならずに転校する。

瑠衣が幸助の転校を聞かされたのは昨日だ。

しかも、ポストイットで。

水色の薄っぺらな紙には鉛筆で、俺、転校するから元気でな、と書かれていた。

「なんで、もっと早く知らせてくれなかったんだよ!」

瑠衣は腕時計に目をやる。もうすぐ電車が来る。

「突然、決まったんだよ」

「嘘だ!」

「本当だ。婆ちゃんが倒れるなんてわからないだろう」

もう何度も同じ会話をしている。

「そうだ! コースケ、 再来年、同じ高校に進学したら、また、オレの投げる球を受けてくれるか?」

「やだよ、あんなヘナチョコ球」

「ヘナチョコとはなんだ」

「俺は農業科へ行くんだ。おまえは、普通科だろうが」

「そうだけど」

吹き抜ける風に、瑠衣は首をすくめた。

瑠衣が野球を始めたきっかけは、幼い頃、父親にキャチボールしようと誘われたことだ。グローブも買ってもらった。

普段、仕事で忙しい父親は、たまの休みに、瑠衣とキャッチボールをしたがった。

でも、その父親は、瑠衣が小学生の時に離婚して家を出ていった。

瑠衣は母と二人きりになった。

けれども、今は、少し事情が異なる。一年くらい前から新しい父親候補くんが同居しているのだ。

候補くんは、父が去ってまもなく瑠衣の前に現れて、元父と同じようにキャッチボールをしたがった。

しかし、とんでもなく運動音痴だった。それから、時間をかけて、何度もキャッチボールをしたけれど、候補くんは一向に上手くならなかった。

そうこうしている内に、瑠衣は中学校の野球部に入部した。

駅にアナウンスが流れる。

まもなく二番線に準急電車がまいります。

「じゃあな」

幸助はスポーツバッグを手に立ち上がった。

でかい。

瑠衣は幸助を見上げた。

「コースケ、ヒゲが生えてるぞ」

「はっ? おまえ、それが親友にいう別れの言葉かよ」

二人の前に赤い電車が停車した。

窓の向こうの景色がいつもと違って見える。

曇り空の下、ひどく緊張して硬くなっているようだ。

幸助が呆れている。

「おまえ、金、持っているの?」

瑠衣は頭をかく。思わず、幸助と一緒に電車に乗ってしまった。電車を降りる時、切符の差額代金を払わないといけない。

「事情を話せば、駅長さんはきっと解ってくれるって」

「どんな事情だよ」

「それはその……」

「世の中、そんなに甘くないよ」

「わかってる……」

瑠衣は言い返せなかった。

お金が無いと解決しない。

瑠衣の目には、両親が不仲には見えなかった。

二人とも喧嘩をする時間もないほど働いていた。あたたかい家庭にあこがれて、家族を守るために働いて働いて働き過ぎて、母親は体調を崩した。

頑張った末に、守りたいモノを守れなくなるなんて、オカシイよ。

瑠衣は幸助にも本音を話していない。

瑠衣の心の中のモヤモヤしたモノが、イライラに変わったのは、候補くんが現れてからだ。

野球部に顔を出すのは、家に帰りたくないからで、練習では声が出なくなった。グローブの手入れをしなくなったし、レギュラーにもこだわらなくなった。どうせプロ野球で食べていけるほどの才能はない。

「なぁ、おまえんち、なんで、お婆ちゃんを有料老人ホームに入れなかったんだ。今の時代、三世代が同居するなんてマジでアリエナイでしょ」

瑠衣は幸助の顔をうかがった。

「俺が農家の跡取りになるのが気に入らないのかよ?」

幸助も窓の外をながめている。

「農家になることじゃなくて」

瑠衣は言葉が続かない。

跡取りとかそういうの、軽々しく口に出すなよ。そこへ向かって迷いなく進むなんてずるい。

準急列車は中途半端に速い。

小さな駅はとばすくせに中くらいの駅には停車する。

瑠衣はポケットの中の入場券を握りしめる。入場するだけでどこへも行けない切符にイライラしてくる。

本当は差額のお金がいくらかかるか心配なのに、どの駅で降りたらいいのかわからない。

どこへ帰ろう……。

候補くんは家にいることが多い。パソコンで仕事をして、それなりにお金を稼いでいるみたいだ。

その証拠に、母は正社員をやめて、パートタイマーで働くようになった。元気になった母を見るのは嬉しい。

おまけに、候補くんの趣味は料理だ。エプロンをつけて台所に立つ候補くんの姿は……。

「なんなんだよ、アイツ……」

ドンッと、瑠衣は窓ガラスをこぶしで叩いた。

骨がジンジンする。

候補くんの作るご飯は胸につまるほど温かいのだ。

「とりあえず、次で降りるぞ」

「えっ? なんでこんな所で」

幸助は終点の二つ前の駅で降りて、乗り換えるはずだ。電車が止まって扉が開く。

瑠衣は慌てて、幸助を追いかけた。

「あぁ、腹がへったなぁ……」

幸助は迷いもせずホームの立ち食い蕎麦屋に向かった。

午後三時半という中途半端な時間のおかげで、立ち食い蕎麦屋は空いていた。

幸助は券売機で、かけ蕎麦の券を二枚買って、店の親父さんに差し出した。親父さんは猛スピードで蕎麦を作り二人の前に丼を出した。

幸助は慣れた様子で、ネギと天かすをスプーンで山盛りすくって、蕎麦にかけた。

瑠衣は立ち食い蕎麦屋は初めてだ。

幸助の真似をする。

いただきます、と、幸助は割りばしを口で割って食べ始めた。

ふと、瑠衣の目に七味が止まった。

瑠衣は辛い物が大好物なのだ。

元父親と同じように。七味の瓶を手にとって何度もふりかける。かけ蕎麦の汁がまっ赤に染まる。

一口すすり、

「ウッ、ウゲーッ、ゴホゴホ」

瑠衣は激しくむせた。

店の親父さんは呆れている。

隣りの幸助はでかい手のひらで、瑠衣の背を叩いてくれた。

「む、昔は、このくらいが丁度良かったんだ、ゴホ。最近、辛い物を食べないから、ゲホッ。喉が驚いているんだ、ウッ……」

瑠衣の目の前に、親父さんが本来はセルフの水をついで置いてくれた。

瑠衣は軽く頭を下げて、一気に水を飲み干した。

ふーっと息をつく。

「オレ、一度だけ、おまえをスゲーと思ったことがあるんだ。今年の夏の野球部の最後の試合の最後の一球、覚えているか?」

突然、幸助に話をふられて、瑠衣は驚いた。

(覚えている……)

あれは、地区大会で、負ければ三年生の先輩達は引退することになっていた。そもそも、月ノ島中学校の野球部は勝つことよりも楽しくプレイすることに重きを置いていたので、みんな、なんとなく、一回戦で負けることは予想していた。

しかし、対戦相手はラフプレイが目立った。

ホームランを打った後に、月ノ島中学のベンチに向かってガッツポーズをし、盗塁では選手に激しく接触した。

野次を飛ばして、審判に注意をされても、スポーツマンシップにかける行動を繰り返した。

極めつけは十点差がついた時、

「あと二十点、いや三十点とろうぜ」

お調子者が声を出した。

月ノ島中学は後攻で、コールド負けは決まったようなものだった。それなのに……。

さすがに、マウンドの先輩のピッチャーがうつむいた。

瑠衣はベンチから飛び出していた。

監督が慌てて選手交代を告げた。ボールを奪うようにして先輩からもらうと、白い球を握りしめた。

「野球は楽しくやるものなんだよ!」

心の声はもれていた。

瑠衣が叫びながら投げた一球は、ズドーンと、幸助のミットに収まった。三つ目のアウトを奪った。

「ごちそうさまでした。おい、これ」

幸助は千円札のお釣りを、瑠衣のポケットに入れた。

「えっ、でも」

「やらないよ。絶対に返しにこいよ」

瑠衣は答えるかわりに、蕎麦の残りを口いっぱいに突っ込んで、またむせた。涙をこらえる。

幸助をちらりと見る。

こいつと出あえて良かった。

〜創作日記〜

親友っていいよな、と思う。

私は親友は一人いればいいと思う。

友達は100人いても大丈夫だろうけれど

親友が100人もいたら大変だ(笑

新人さんからベテランさんまで年齢問わず、また、イラストから写真、動画、ジャンルを問わずいろいろと「コラボ」して作品を創ってみたいです。私は主に「言葉」でしか対価を頂いたことしかありませんが、私のスキルとあなたのスキルをかけ合わせて生まれた作品が、誰かの生きる力になりますように。