間取りを考えるときに耐力壁にならない壁 注意が必要な壁

意匠設計の方は、お客様の希望を聞き、住みやすいように設計します。そのとき、まったく構造を考えない建築士は減ってきています。しかし考慮しなければならないことを忘れていたり、抜け落ちていることがあります。今回は比較的多い構造上耐力壁にならない、もしくはなりにくい壁について書いていこうと思います。

その1 階段下の壁

トイレの後ろの壁が階段の段下になっていることが多いです。これは桁まで壁がないので耐力壁にはなりません。さすがに建築士ならわかっています。しかしプランニングのときなどに、うっかり忘れてその壁を加えないと構造上危険になるようなことがあります。「しまった!」という声をよくききますね。気をつけましょう

その2 幅600未満の壁

これもわかっているはずですが、構造屋さんに抵抗?してよく聞かれます(汗)。基本、木造の耐力壁は幅600mm以上です。それ以下で加算するためには、特殊な高価な壁を使わなければなりません。構造計算をするならいいのですが、4号特例、壁量計算でやる場合は加算できないことも多いです。窓幅などで600確保したつもりが足りなかった・・・ということがよくあります。きちんと窓幅をいれて柱間を確定しながら設計する必要があります。

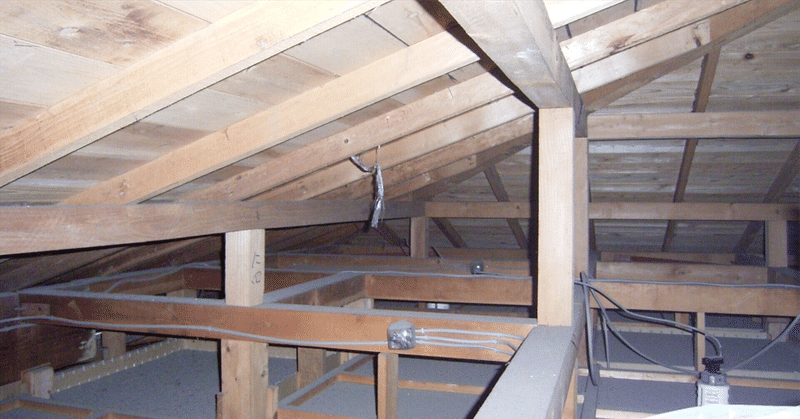

その3 階段を上りきった最後の段の下の壁

これも建築士ならわかっています。最後の段は105ほどずらして梁を配置しますね。そのためその直下の壁は耐力壁にならないことが多いです。これを避ける為には、階段の上り切りの段の位置を通常と異なる位置(つまり手前)にする必要があります。階段下はデッドスペースになりやすく壁を作りやすいのに、耐力壁を作れなかった・・・なんてことがよくありますので注意しましょう。

その4 斜め方向の壁

これは加えられるかもしれませんが、納まりが難しいし、すべての耐力をそのまま使って良い強度がでるか?疑問です。採用するためにはある程度余裕がある設計にする必要があると思います。

その5 ユニットバスの袖壁

1616のユニットバスの入口を耐力壁にしようとする人がいます。一見910あるように見えますが、実際は確保できても800だったりします。別に800でも耐力壁は作れますが筋かいは作れません。スイッチやコンセントなどがあったり配線しようとすると面倒な場合があります。

上の5点はよくあることで、誰でも常識と思っているのですが、意外と忙しさに忙殺されて見落とします。これがなくても十分耐力に余裕がある設計をしたいものですが、ギリギリなどを狙っている場合は注意が必要です。

サポートしてくださると嬉しいです。 部分的に気に入ってくださったら、気軽にシェアかコメントをお願いします♪