奴隷(職人)解放宣言! 〜職人の職人による職人のための事業〜

私は神戸でつむぎ建築舎なる自社施工、自社設計の工務店の代表をしています。スタッフは大工と女性設計のみで、営業職や施工管理などの間接部門の人員は1人もおらず、いわば全員職人の設計施工を内製化した会社を運営しており、創業以来20年間にわたり職人育成に注力してきました。また、自社だけではなく職人の内製化、育成に取り組む事業所の顧問も数社受け持っており、会議に出席したり、個人セッションのメンタリングを毎月十数回行っています。元大工の私が起業する際に掲げた志は「職人の社会的地位の向上」であり、ものづくりの根幹を担う職人を守ることと同時に、守られる価値のある人材に職人を育成することを事業の目的として活動してきましたし、今も、そしてこれからもライフワークとして取り組んで行く所存です。今日はその取り組みの入り口について書いてみます。

計画が立てられない職人達

そんな私が、以前から(今年になって特に、)自社でも顧問先でも口を酸っぱくして、耳にタコができる位に職人達に繰り返しずっと言い続けているのは、「綿密で詳細な行動の計画を立てろ!」と言うことで、具体的には職人に自分の技量を鑑みて受け持つ現場の細かな工程表を作成しろ。と言うことです。一般的に考えたら、大工が自分で行う作業の計画を立てて、その通りに現場を進める。なんて事は当たり前のことのように思えますが、とかく職人と言う人種は綿密な計画を立てるのが苦手な人が圧倒的に多く、ざっくり、おおまかな計画を立てられても、1日単位の細かな作業計画を積み重ねて数ヶ月に及ぶ全体の工程を組み立てるとなると、できてもおかしくないし、できそうに思いますが、実際できないというのが現実です。確かに、現場での作業は天候や体調によっても左右されたりもしますし、思わぬアクシデントが起こったりします。計画を完璧に進めるのは簡単ではありませんが、だからと言って行き当たりばったり、無計画のまま進めてもいいわけではありません。どちらかというと、無計画だからこそトラブルやアクシデントが起こるのです。

綿密な計画と実行が経営課題を解決する。

自社では現在、事業承継の取り組みを熱心に行っているのですが、私が持っているすべての株式を譲渡する予定のリーダーシップチームのメンバーに対して、経営を引き継ぐにあたってまず行うべきは、それぞれが受け持つ現場の綿密な計画を立てること、そしてそれを実行すること、検証すること、改善点を抽出して次の計画に生かすことだと伝えています。個々が主体的に担当する現場作業のPDCAを回せるようになった上で、リーダーシップチームでコミニケーションをとり、全体最適になるような協力体制を構築することができれば、様々な経営課題が解決します。例えばキャッシュフロー(予定通りに工事が終わり入金がある)、例えば現場品質(余裕を持った適正工期が確保できる)、他にも顧客満足(工期遅れがクレームの王様)、無理のない働き方(休みの予定も立てられる)、ワークライフバランス(メリハリがつけられる)、利益率の確保(実行予算通りの工数)等々、ものづくり企業が抱える経営課題のほとんどが「綿密な計画とその実行」によって解決すると言っても過言ではありません。

何とかなった、の繰り返しに改善も成長もない

ところが、実際は職人自らがその計画の立案と実行を完璧にこなせると言うのは皆無に等しく、本来、一人前の職人ならば、それをできる能力があるにもかかわらず、綿密な計画を立てることをやりたがらないし、やってみろと言うと、上述したような現場ならではのできない理由を並べ立てます。その結果、計画を立てるのは職人以外の現場監督や営業、設計などが経験則に基づいて大体こんなものだろうと、それなりの大まかな工程表を作成するというのが一般的になっています。これも、そんなに大きく間違える事は無いのですが、行き当たりばったりで最後に詰まったら人数をかき集めるなど、何とかなるさーの繰り返しであることに変わりはなく、そこには現場改革、業務改善の芽は見出せません。職人はただ決められた工期と金額で仕事をこなすだけになるのですが、これを楽ちんと考えるか、使い捨ての道具の様な作業員として扱われることを悲しく、情けないと捉えるかによって職人の地位が決まると思うのです。

自分の価値がわからない働き方

なぜ職人は自分で行う作業の綿密な工程が立てられないのか?ずっと私はそのことについて疑問に感じていました。と言うのも、私も親方の下について見習い大工として働いていた時にそれができていたかというとそうでもないですが、一応、一人前になり、自分で頭を張って一人親方として「請け取り」(現場に行った工数を請求するのではなく、事前に金額を決めて工事を行う方式)で仕事をするようになってからは細かな予定の事ばかり考えていたからです。それは、工事にかかる日数がそのまま所得に反映されるからに他ならず、一件100万円の現場を1ヶ月で終わらせれば、月収100万円で、2ヶ月かかればそれは50万円になってしまうからです。何人工かかるかは現場の施工費用と直結します。なので、工数が読めなければ見積もりは作れないと言うことになります。計画を立てれない大工は自分で仕事を請け負うことができずに、下請けもしくは1日働いて日当を稼ぐ作業員のような働き方しかできないと言うことになります。これでは自分自身が生み出す価値もわからないし、地に落ちた職人の地位が向上することはありません。

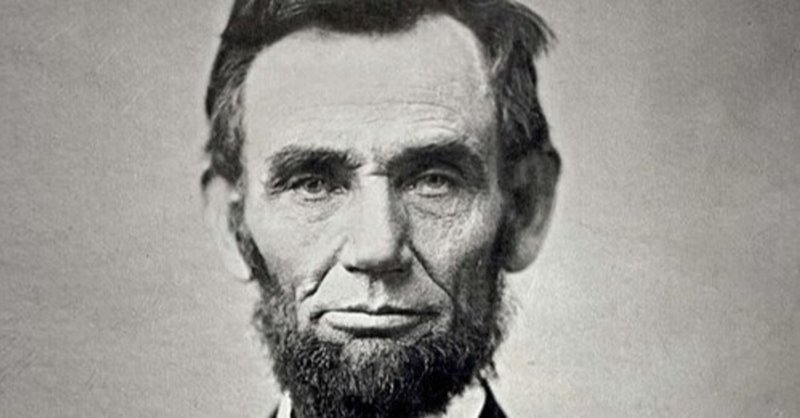

奴隷解放宣言

計画をしない、言われたままに働くのは(大袈裟にいうと)奴隷です。奴隷を使う農場主は奴隷が学こと、考えることを著しく嫌いました。余計なことを考えずに黙って言われた通りの作業をしていたらええんや、という考え方は実は建築業界の中にも深く浸透していて、私たちが行っている研修事業の案内をすると、変に知恵をつけさせると独立起業してしまうので、そんなことは必要ない。と言われた経営者も少なくありません。未だに、使い捨ての道具のように職人を使う事業所がたくさんあると言うか、職人を正規雇用しない会社がほぼ全てだと考えれば、殆どの職人は奴隷のままだと言っても過言ではないと思っています。私が研修事業の社名に一般社団法人職人起業塾と名付けているのは、独立、自立できるくらいのスキルを身につけてもらいたいと考えからであり、いわば奴隷からの脱却を目指してもらいたいとの想いです。まず、自分が行う仕事を細分化して綿密な計画を立てる。そしてその計画を実行する。実践の中で見出した改善点や気づきを次の現場に反映させる。シンプルで単純、(やろうと思えば)誰にでもできることから始めて、少しずつではありますが、弊社も顧問先も職人達の意識は変わりつつあります。地味な取り組みではありますが、計画と実践が出来る職人育成を地道に広げて日本中の奴隷職人達に自立の気概と誇りを持って働いてもらえる社会を目指して行きたいと思います。

______________

主体性を持って価値を想像する現場人材を育成しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?