『平井呈一 生涯とその作品』序文

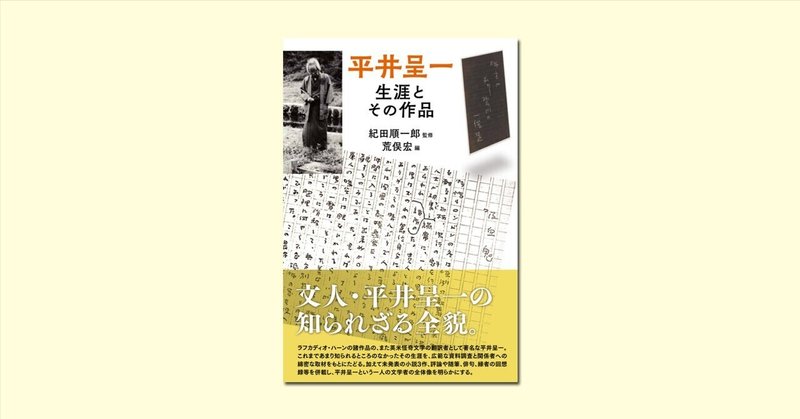

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)のさまざまな作品の訳者として、また『ドラキュラ』はじめ英米怪奇文学の訳者としても著名な平井呈一(本名・程一)という英文学者がいます。その生涯はこれまであまり詳しくは知られていませんでしたが、2021年5月に刊行しました『平井呈一 生涯とその作品』(荒俣宏さん編纂、紀田順一郎さん監修)により、前半生から晩年に到るまでの平井の足跡と仕事の詳細が明らかになりました。

今回、本書の巻頭に掲載されている、評論家・作家の紀田順一郎さんによる序文を公開いたします。平井に師事された紀田さんの、敬愛の念がこもった序文をぜひご覧ください。

----------

『平井呈一 生涯とその作品』に寄せて

紀田順一郎

本書には翻訳家、作家として功績を挙げた平井呈一(本名平井程一、一九〇二〜一九七六)の文学的事績および個人史に関する、最初の実証的な年譜が収められている。編著者荒俣宏は、その専門分野の一つである幻想怪奇文学研鑽の初期から今日にいたるまで、平井呈一に深く傾倒し、弟子として薫陶を受け、その人間性に直接ふれ得た存在であり、したがって本年譜を編むに最も相応しい人であることは、衆目の一致するところであろう。私自身もまた幻想怪奇小説の研究、紹介に力をいれてきた者として、平井呈一への関心は一通りではなく、機会あって知遇を得たことを一世一代の幸運と考えているので、多年の苦心の結果である本書の完成を喜ぶ気持ちは人一倍である。

平井呈一は、日本の近代に活動した文学者の一人であるが、今日までにその業績や経歴の全貌が明らかにされているとは言い難い。知られているのはホレス・ウォルポールやラフカディオ・ハーンなど、主に十八世紀以降の英米文学、幻想怪奇小説の翻訳紹介者としての側面で、独自の背景と資質から生まれた達意の訳文が高く評価されたばかりか、自らのすぐれた創作とあいまって、この分野に関する世の認識を大きく向上させる結果となったことは、いくら強調しても足りることはあるまい。

しかし、このような業績は、一九五〇年代の末以降に顕著となったもので、それ以前の事柄については、ほとんど知られるところがなかったといってよい。一方、文壇や学界の一部には、戦中から終戦直後にかけて平井の身に生じた不祥事が原因で、まったく確証なしに平井を排斥する空気が生じていた。

不祥事というのは、一言でいえば当時未だ永井荷風の一門下生に過ぎなかった平井が、生活費あるいは小遣い稼ぎのためか、同門の猪場毅とかたらって荷風の自筆原稿や短冊書簡の一部を偽作し、ひそかに売りさばいていたのが発覚、荷風から破門されたのみならず、終戦直後の『来訪者』(一九四六)において、あたかも平井を好色漢のように誹り、強欲な情婦と手をたずさえて「逐電」したという結末としているのである。平井にも落ち度はあり、荷風の側にも弟子に裏切られた怒りがあったにしても、かくも平井が侫悪奸智、醜悪無慙な人物として貶められる筋合いはあるまい。そのころまでの平井は、文学の資質には恵まれながら、世に出る機会を逸している文学青年という状態にあったので、このような悪意丸出しの中傷や村八分同様の処遇には為す術もなく、活計の道にすら苦しむことになったのである。

──私が初めて平井先生に接した動機は、一九六三年五月刊の岩波書店版『荷風全集』(第一次)の『断腸亭日乗』昭和十二年(一九三七)以降に、平井先生との交渉経緯が詳細に記されているのを知ったことである。それまで翻訳者および長編怪奇小説『真夜中の檻』(一九六〇、初版は中菱一夫名義)の作者という面しか知らない私にとって、大きな衝撃であった。当時私は大伴昌司らと諮って幻想怪奇文学の同人誌(“THE HORROR”)を計画中で、平井先生をその顧問に委嘱したいと考え、連絡中だったのである。ただちに面会して真偽を確かめようと、大伴とともに千葉県下の農村(現在の富津市小久保)に赴いた。

日当たりのよい八畳間の大きなテーブルをはさんで、私たちと向き合った小柄な和服姿の先生は「こんな田舎まで、よくおいでなさった。さ、膝を崩して」などとねぎらい、傍らのたばこ入れからピースを一本取り出し、真ん中から鋏でチョン切ってから煙管に挟むと、おもむろに吸いはじめた。私たちは黙したまま正座していたが、そのような所作より気になったのは、白髪をいただく平井先生の額や頰に、無数に、縦横に、あたかも彫刻刀で刻みこんだように見える皺であった。まだ六十一歳にすぎなかったはずだが、私はこれほど深い皺の持ち主を見たことがなかった。

大机の端のほうには、普段着姿の中年の女性が控え、茶菓の用意など、小まめに世話をやいていた。先生の紹介がないまま黙礼しただけであったが、私はふと、この女性が『来訪者』の中で平井先生の情婦として扱われた存在ではないかと疑ってみたものの、つぎの瞬間、自から強く打ち消した。いかに想像を逞しくしようにも、その女性は近所の畑で草むしりでもしているような、ごく平凡な農婦としか見えなかったのである。

私たちは改めて先生に顧問就任の件を切り出し、快諾を得た。時をおかずに先生所蔵の稀本を教材とした幻想怪奇文学講義が始まり、その暖かく快活で、江戸前の洒脱な雰囲気に魅せられながら、あっという間に二時間が過ぎた。講義の豊富な内容について、あるいは当日以降の同人誌活動における先生の親密な対応ぶりについては、すでに記す機会もあったので、ここでは初対面の際における先生の人間性についての好印象が、その死にいたるまでの十三年間、微動だにしなかったことを強調しておくにとどめよう。一口にいえば、荷風の『来訪者』や『断腸亭日乗』に描かれた人物像とは、真逆の、というよりも別次元に属するものだったのである。

同人誌活動といっても、海のものとも山のものともわからないガリ版の小雑誌を出すことにすぎなかったが、先生は力のこもった原稿を寄せてくれたばかりか、どんな些細な質問にも、直ちに電話か書簡で丁寧に応じてもらえた。このような心強い応援の割には雑誌がわずか五冊に終わったのは、私たちの力不足であると同時に、時代がまだ熟していないこともあったと思う。

私はいかなる困難にあっても、幻想怪奇という主題を捨てることのなかった文学者としての平井先生の情熱を思い、非力は承知でそれを支えたいと思うようになった。さしあたり、先生がゴシック文学の嚆矢として重きを置くウォルポール『オトラント城綺譚』(一七六四)の翻訳刊行をお手伝いできないものか。私は先生と初対面の折、訳稿がすでに成っているにもかかわらず、引き受け手がないと嘆いていたことを想い出しながら、心あたりの出版社をあたってみたが、いずれも門前払いだった。私の熱意は次第にさめていった。

その次に起こったのは、一種の奇跡としかいいようのない出来事だった。荒俣宏氏との出会いである。その名は“THE HORROR”の会員名簿で知っていたが、会ってみると十一歳も年下で、未だ金ボタンの制服を着た学生ながら、幻想怪奇文学の研究歴はすでに十年に近く、個人的な研究誌まで刊行している情熱的な青年と知った。最もおどろいたのは、平井先生の弟子を名乗るほど強い影響を受けていることと、将来は幻想怪奇文学の世界で生きたいという、強固な決意を示したことであった。

私の荒俣氏に対する印象は、この最初の出会いにおいて決定された。同じ学校(慶應義塾大学)の後輩というようなことは、意識にも上らなかった。何よりも、私は自分の内部に一種の衝動が沸き上がるのを感じた。徹夜で作成した幻想怪奇文学叢書の企画案を荒俣氏に示してから、いくつかの目ぼしい出版社に持ちこんだ。未訳の名作を主軸に、『オトラント城綺譚』を隠し球にした叢書である。このときも多くの出版社からは見向きもされなかったが、意外にも史書専門の出版社に「即決」で採用されることになった。編集者は後にアイヌなど辺境文化を専門に扱う出版社を興した内川千裕氏であった。どこかで志を共有するもの同士をつなぐ細く見えない糸を、私は幸運にも摑んだといえる。

『怪奇幻想の文学』全四巻(一九六九~)として出発したこの叢書は思いのほか好評で、全七巻にまで増刊したが、この成功によってホラーやファンタジーという出版ジャンルが新たに生まれ、急速に拡大されたことは、当の私たちですら戸惑うほどだった。そうした中で平井先生は堰を切ったように、念願の『おとらんと城綺譚』擬古文訳(一九七二)をはじめ、すでに完結させていた畢生の訳業『全訳小泉八雲作品集』全十二巻(一九六四〜一九六七)の普及版(一九七五)に加え、若き日に惑溺した作家アーネスト・ダウスンの短篇全集『ディレムマその他』(一九七二)、傾倒した作家『アーサー・マッケン作品集成』全六巻(一九七三〜一九七五)にいたる訳業を次々に完成されていたのだが、私たちの立場からは当然ながら、その健康が気づかわれた。しかし、古いオノトの万年筆から迸るような太字で、グイグイと原稿用紙が埋められていく様を見ていると、いつしかそのスピードと迫力に圧倒され、酔わされたようになって、ほかのことは忘れてしまうのだった。

杞憂は不幸にして的中した。『マッケン作品集成』を仕上げた翌一九七六年、平井先生は心筋梗塞に脳内出血を併発、七十四歳で波乱の生涯を閉じた。富津市の菩提寺で行われた葬儀には少数の出版人が参列した。遺骨は分骨され、一部は東京高輪の光福寺に納骨された。後に知ったところでは、吉田家の菩提寺ということで、回向(実質は納骨式)に参列したのは身内のほか、荒俣氏と私だけであった。控えの間には平井先生の正妻美代さんと三人の実子のほかに、一人の喪服姿の婦人が少し離れた位置に沈痛な表情で、周囲とは別の空間にあるかのごとく端然と座していた。私が初対面の折に農婦と見間違えたその人であることは明白だった。荷風の『来訪者』では精神を病むヒステリー女性「お常さん」として登場するが、私はその人の本名が「吉田ふみ」であることを早くから知っていて、小説の中の描写は事実無根に過ぎないことを確信していた。ふみさんの人生がどのようなものであったかを知りたいという願いを、はっきりと自覚したのはこのときである。

詳細は省いて、十二年後、私は『日記の虚実』(一九八八)の一章で、『断腸亭日乗』の荷風と平井先生との葛藤を記録した箇所の不正を指摘し、さらに『永井荷風 その反抗と復讐』(一九九〇)において戦時中および戦後の荷風の人間的退行の一例としてこの問題を扱ったが、世の反応は鈍かった。その種のことは文学史上の些事に過ぎず、いまさら寝た子を起こすようなことをするなという空気が、執拗に漂っているように感じられた。

岡松和夫氏(一九三一〜二〇一二)もそうした空気に抵抗を感じた一人として、平井先生をモデルにした『断弦』を一九九三年に著した。平井先生の姪の夫にあたる岡松氏は、あるとき翻訳家として知名度が上がった時期の先生(仮名「白井」)に偶会し、その半生に興味を懐いた。岡松氏自身の修行時代の経験が投影され、世俗と相容れない文学青年の苦悩が同情的に描かれていて、古い文学読者の間に荷風事件を思い起こさせる効果はあったと思われる。

しかし、平井先生拒否の風潮は文壇のみならず学界にまで残存しており、あるときは『小泉八雲全集』(みすず書房、一九五四)を中絶に追い込んだり、あるときは『明治文学全集』の第四十八巻『小泉八雲集』(筑摩書房、一九七〇)において実質的な編者としての平井先生の名を表面に出さないような策を講じたりといったイジメがしつこく続く。没後四十年以上を経た昨今、平井先生の英国ゴシック文学を淵源とする幻想怪奇文学の翻訳という分野での第一人者的地位は揺るがないが、古雅で融通無碍な言語感覚による達意の翻訳を十分に味読しかねるような世代が台頭していることも事実であり、それと符節を合わせるかのように、中傷的パンフ『来訪者』を評価する動きさえ出はじめているのは寒心に堪えない。歳月は私たちの記憶の固執部分を容赦なく腐食し、溶解する。

私は、ここにいたるまで、手の打ちようがなかったものかと考えた。先生の生涯とその業績をたどる伝記の執筆を考えたことはあるが、資料としては怪談趣味の回想しかなく、幼少のころの回想録『明治の末っ子』は、印刷に付される前に失われたままである。あとは先生につながる親族に頼るほかないが、その複雑な人間関係を多少とも知る者には、相当の制約、配慮が必要となることはわかっていた。吉田ふみさんの調査も必要だ。この女性が平井評伝の秘鑰となるべきことを、私は早くから予感していた。それは前述『永井荷風 その反抗と復讐』の執筆にあたり、この人が老人ホームに入所した直後に行ったインタビューで、開口一番つぎのような嘆声を聞かされたことによる。

「荷風さんの日記にはあまりよく書いてないんですがね。身内のなかには荷風先生があんなことをお書きになったというのは残念だ、最後まで平井程一という名を捨てなかったのはやましいことがないからだ、という人もいます。利用されたんですよね、(平井は)最後の最後まで荷風先生のそばにいましたからね、(平井が)自分でもあたしにもそう言ったことがあるんです。でも自然と離れていきましたけどね。あまりそういったことは言わない人でしたがね」(同書一九三─一九四ページ)

いまから思えば、ふみさんの言葉の端々に、いろいろな事実が反映されていることがわかる。「利用された」ということば一つにも、本年譜と照合することで思い当たる節があるのではなかろうか。平井先生とふみさんが反論もせず、また反論も許されないまま黙々と耐えてきた年月を想像するだけでも、胸が痛くなってくる。これに反して、戦後の荷風はただ冷笑を浮かべているだけで、他人の人生を葬ったことに対する反省のことば一つ表明することはなかった。

荒俣宏氏が平井呈一先生の文学年表を作成しつつあることを知ったのは、ここ数年のことにすぎないが、内容を一見して私は並の作品年表をはるかに越える規模と精細さに驚くとともに、可能な限り親族に取材した努力もしくは執念にも感嘆の念を禁じ得なかった。端を曾祖父、祖父に発し、横浜の開港商人として成功した父の行跡をたどり、その後明治中期の東京へと舞台が移り、平井先生の文学遍歴が具体的に語られる。戦中戦後の動静については、とりわけ荷風に破門されて以後の事実は、これまでほとんど知られていなかったことばかりで、平井先生が混乱期に教師生活を通じ、狭い文士的性格から脱出していく姿は、私には荷風とはすこぶる対照的で、文学者としての価値が逆転していくようにも思われ、戦後の先生が新しい文学を模索し続ける姿とともに、深く心うたれるものがあった。吉田ふみさんについては、もはや言及するまでもなく、その生涯の真実は、『来訪者』という小説の基盤を全否定するものにほかならない。

このように、近代に生きた一人の文学者について、はじめて客観的な全体像が明らかになった。私の率直な思いを綴ったこの序文は冗長の誹りを免れまいが、大方の読者のご寛恕を乞うものである。

二〇二一年三月

----------

『平井呈一 生涯とその作品』の紹介ページです。各オンライン書店さんの販売ページへのリンクも掲載されています。

----------

松籟社の直販サイト「松籟社Stores」にて、『平井呈一 生涯とその作品』を販売しています。どうぞご利用下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?