『ダリオ・フォー喜劇集』訳者解説

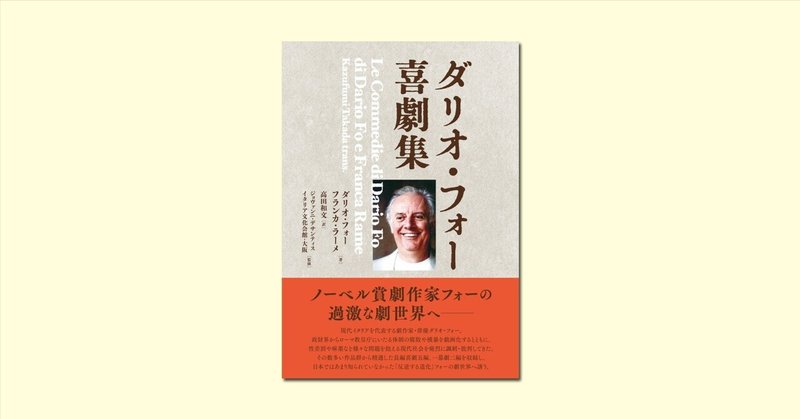

現代イタリアを代表する劇作家・俳優であるダリオ・フォー。その数ある作品群から精選した喜劇7編を高田和文さんが翻訳、『ダリオ・フォー喜劇集』として弊社から刊行されました(2023年7月)。

ダリオ・フォーは1997年にノーベル文学賞を受賞していますが、残念ながら日本での知名度はまだあまり高くありません。そこで、まずはこの稀代の演劇人のことを知っていただくために、『ダリオ・フォー喜劇集』の訳者解説を公開いたします。

フォーの演劇人としての歩み、その作品をイタリアの人々はどう受け止めたか、また当時のイタリアの社会状況といった受容背景、さらには作品の創作過程についてなどが、わかりやすくまとめられています。恰好のダリオ・フォー入門としてお読みいただけると思います。そしてその後はぜひ、『ダリオ・フォー喜劇集』でフォーの演劇世界に触れてください。

----------

解説 ダリオ・フォーとその演劇活動

高田和文

活動開始から一九六〇年代まで

ダリオ・フォー(一九二六~二〇一六)は、現代イタリアを代表する劇作家・俳優である。加えて、演出、舞台美術、衣装、振付け、音楽など演劇に関わるほとんど全ての仕事をこなす「万能の演劇人」であった。また、政治や社会問題に積極的にコミットする社会活動家としての面も持っていた。

ミラノのブレラ・アカデミーで美術を学んだ後、一九五〇年代にRAI(イタリア放送協会)のラジオドラマの脚本家・俳優として活動を始める。やがて軽演劇の舞台に進出、風刺をきかせた作品で人気を博す。ごく初期の一幕劇に『裸の男と礼服の男』L’uomo nudo e l’uomo in frack『ペンキ屋には記憶がない』Gli imbianchini non hanno ricordi『泥棒もたまには役に立つ』Non tutti i ladri vengono per nuocere(いずれも一九五八)などがある。

この頃、女優のフランカ・ラーメ(一九二九~二〇一三)と知り合い、結婚する。ラーメはイタリアの仮面即興劇コンメディア・デッラルテの伝統に連なる大衆演劇の俳優の家に生れた。演劇活動における生涯のパートナーを得るとともに、コンメディア・デッラルテへの強い関心をもたらした点で、ラーメとの出会いはフォーにとって決定的な意味を持った。

一九六〇年代、二人は劇団を結成し、次々にヒット作を発表する。『天使たちはピンボールをしない』Gli arcangeli non giocano a flipper(一九五九)、『白と黒の二丁拳銃』Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri(一九六〇)、『足を盗んで恋して』Chi ruba un piede è fortunato in amore(一九六一)、『盗みはほどほどに』Settimo: ruba un po’ meno(一九六四)などである。いずれも伝統的な喜劇の枠組みを踏襲したウェルメイドプレイであり、コンメディア・デッラルテ風のギャグやトリック、ナンセンスやブラックコメディーなど、様々な喜劇の手法を取り入れている。しかし、一見すると荒唐無稽な物語の中に、現代の政治・社会に向けられたフォーの風刺精神が見て取れる。肥大化した官僚組織、警察権力の横暴、国家ぐるみの汚職などがコミカルに描かれ、それが後の政治劇へとつながってゆく。

その後、フォーは既存の商業劇場を離れ、新たな観客層に向けて演劇活動を開始する。一九六八年、共産党系(当時)の文化団体ARCI(イタリア文化レクリエーション協会)と連携してボローニャに演劇協同組合「ヌオーヴァ・シェーナ」を設立、体育館、映画館、広場、文化施設「人民の家」など、オルタナティブな空間における上演を進めた。こうして、「熱い秋」と呼ばれた労働運動・学生運動の高まりとともにフォーの演劇は次第に政治性を強めてゆく。舞台上演の後には決って討論会や資金カンパ、デモが行われ、時には政治集会そのものの様相を呈することもあった。

フォーの名を一躍有名にしたのが、モノローグ劇『ミステーロ・ブッフォ』Mistero Buffo(一九六九)である。それはヨーロッパ中世の道化芸を現代に再生しようとの試みから生れた作品だった。当時、先進的な文化人たちは道化やカーニヴァルなど原初の祝祭に演劇の起源を求め、そこに生み出される熱狂的空間が反体制運動に通じるとの認識を共有しつつあった。『ミステーロ・ブッフォ』はそのような思想的背景のもとに若者たちの共感を得た。タイトルは文字通りは「滑稽な聖史劇」の意味で、中世に教会で上演されていた聖史劇の一種のパロディーである。フォーは文献・資料をもとにこれを復元、そこに体制批判のメッセージを込めて演じた。中世の方言を模した架空言語によるパフォーマンスと現代語によるレクチャーを組み合わせて一つの演目とし、複数の演目を組み合わせて一回の上演とする。それはフォーが試行錯誤の末に生み出した独自のスタイルだった。二時間の舞台を一人で演じるフォーの圧倒的な演技力と絶妙な語りに、どの会場も若者たちの熱気に包まれ、彼はカウンターカルチャーの旗手とみなされるようになった。『ミステーロ・ブッフォ』はその後も再演を繰り返し、二一世紀に入ってなお演じられ続けた。

政治劇から社会風刺へ

一九七〇年代になると政治的な熱気は徐々に冷めてゆく。しかし、フォーはミラノの小劇場を拠点に独自の演劇集団を結成、相変らず体制批判の喜劇を発表し続ける。この時期の最大の傑作が、『アナーキストの事故死』Morte accidentale di un anarchico(一九七〇)だろう。前年に起こったフォンターナ広場爆破事件をいち早く取り上げたこの作品は、大きな反響を巻き起こした。続けて、インフレ下で苦しむ庶民の生活を描いた『払えない! 払わない!』Non si paga! Non si paga!(一九七四)、政府要人の誘拐をテーマにした『誘拐されたファンファーニ』Il Fanfani rapito(一九七五)などを発表した。パレスチナゲリラの戦士を招いた『フェダーイン 文化と歌によるパレスチナ人民の闘争』Fedayn. La lotta del popolo palestinese attraverso la sua cultura e le sue canzoni(一九七二)やチリ軍事クーデターの直後に人民戦線への連帯を表明した『チリ人民戦争』Guerra del popolo in Cile(一九七三)など、ドキュメンタリー演劇の先駆けと言える作品も残している。

一九七〇年代後半からフォーは政治よりむしろ社会問題に目を向け始める。麻薬問題を取り上げた『ママのマリファナは最高』La marijuana della mamma è la più bella(一九七六)、家庭に縛られる女性の問題を提起した『家とベッドと教会と』Tutta casa, letto e chiesa(一九七七)、資本主義社会における経済支配の構図を明らかにした『クラクションを吹き鳴らせ』Claxon trombette e pernacchi(一九八一)などである。一幕劇の『開かれたカップル』Coppia aperta, quasi spalancata(一九八三)もまた、夫婦関係における性差別を題材としている。『法王と魔女』Il Papa e la Strega(一九八九)では、フォー自身がローマ教皇ヨハネ・パウロ二世(当時)に扮し、カトリック教会の政策を真っ向から批判した。

歴史の捉え直しと政権批判

一九九〇年代には『ジョアン・パダンのアメリカ発見』Johan Padan a la descoverta de le Americhe(一九九一)や『ダリオ・フォーが演じるルザンテ』Dario Fo recita Ruzzante(一九九三)など、多くのモノローグ劇を上演した。前者はコロンブスとともに新大陸に渡った下層民の視点から植民地支配を捉え直そうとしたもの、後者は十六世紀イタリアの作家ルザンテの喜劇を独自の視点から読み直そうと試みたものである。いずれも、『ミステーロ・ブッフォ』と同様、既成の歴史観を民衆の視点から見直そうとの姿勢から生れた。

一方、演出家としてのフォーはオペラ作品も手がけている。オランダ、ネーデルラント歌劇場のロッシーニ作曲『セビリアの理髪師』(一九八六)、ボローニャ歌劇場のロッシーニ作曲『アルジェのイタリア女』(一九九四)は、斬新な演出で絶賛された。また、パリのコメディ・フランセーズで演出したモリエール最初の喜劇『飛び医者』(一九九〇)も高く評価された。

一九九七年、フォーはノーベル文学賞を受賞する。それは多くのイタリア人にとって驚きだった。というのも、彼はもっぱら『ミステーロ・ブッフォ』などのパフォーマンスを得意とする俳優と見られていたからだ。劇作品もそれなりに評価されていたものの、海外で多くの作品が翻訳上演されている事実はほとんど知られていなかった。むしろ、ノーベル賞受賞を契機にイタリアでも劇作家として再認識されたと言ってよい。

二〇〇〇年代に入ってなお精力的に作品を書き、自ら舞台に立った。とりわけ、この時期に長期にわたって続いた中道右派政権に批判的立場を取り、その政治・経済活動とスキャンダルを揶揄した『小人のユビュ王』Ubu roi, Ubu bas (二〇〇一)、ベルルスコーニ首相の頭にロシアのプーチン大統領の脳が移植されるという『双頭の怪人』L’anomalo bicefalo(二〇〇三)などの作品を発表した。二〇〇二年には、演劇活動五十周年を記念してラーメとともに全国ツアーを行った。私自身、ミラノでその舞台を見たが、新作と過去の作品を併せて六つの演目を日替りで上演するという多彩なプログラムだった。その衰えを知らない風刺精神と迫力ある演技に改めて驚かされたものである。また、晩年にはかつて学んだ美術の分野にも関心を広げた。『レオナルド・ダ・ヴィンチ〈最後の晩餐〉について』Lezione sul Cenacolo di Leonardo da Vinci(一九九九)を皮切りに、「ダリオ・フォーが読む美術」と題する一連のレクチャー・パフォーマンスを実施した。ルネサンスの代表的画家について独自の解釈を示したもので、やはり「歴史の捉え直し」という姿勢が貫かれていた。

二〇一三年、かけがえのないパートナーだったフランカ・ラーメが没し、その三年後にフォー自身も他界した。その死はメディアで大きく報じられ、当時のマッタレッラ大統領は彼の功績を次のように称えた。

「優れた芸術性、斬新な表現と創造力、鋭い風刺精神をもって社会の現実と人々の生活を描き出し、イタリアのみならず世界の多くの人々から高く評価された」(「ラ・レプッブリカ」紙、二〇一六年一〇月一三日付)。

「鉛の時代」とフォーの演劇

フォーの演劇が最も精彩を放った一九六〇年代末から一九八〇年代初めは、イタリアで「鉛の時代」と呼ばれる。極左・極右による爆弾テロと誘拐事件が頻発し、銃弾が飛び交った時代という意味である。中でも衝撃的だったのは、一九七八年の「赤い旅団」によるモーロ元首相誘拐暗殺事件だろう。私は当時ローマ大学に留学中で、モーロの遺体発見現場から徒歩十数分の学生寮で暮らしていた。その学生寮の外壁に小型爆弾が仕掛けられて深夜に爆発したり、大学の授業中に脅迫電話があって退去を命じられたことも何度かあった。新聞・テレビでは、政治家や裁判官に対する襲撃事件が連日のように報じられるなど、当時のイタリア社会はまさに騒然とした状況にあった。

このような戦後イタリアの最も暗い時代に、フォーの演劇は若者たちから熱狂的な支持を得た。彼らを惹きつけたのは、何よりも作品に込められた明快な政治的メッセージだろう。また、そこには時代の暗さを笑いで吹き飛ばしてしまう庶民のたくましさが描かれていた。しかも、現代の深刻な問題を扱いながら、古代ローマ以来の喜劇の定石を踏まえた優れたエンターテインメントでもあった。もう一つ、フォーの舞台の特徴を挙げると、常に観客に向き合う姿勢があった。『ミステーロ・ブッフォ』以降、開演前にフォー自身が観客に語りかけるプロローグを入れるのが通例となる。そこで彼は話題の事件を取り上げて政局を論じ、上演される劇の意味を分かりやすく語った。いわゆる「第四の壁」によって閉ざされた近代の舞台の常識を打ち破る独特のスタイルも、幅広い観客の支持を獲得することに成功した要因だろう。

収録作品について

本書には、イタリアのみならず海外でも上演されて好評を博したものを選んで、長編喜劇五編、一幕劇二編を収録した。各作品の原題、初演年、概要は次の通りである。

『天使たちはピンボールをしない』Gli arcangeli non giocano a flipper(一九五九)

貧しい青年が障害年金を受け取るため役所で手続きをしようとすると、戸籍に猟犬として登録されていると分かる。それが発端となって、主人公をめぐる奇想天外な物語が展開。伝統的な喜劇の枠組みを踏襲しつつ、政治・社会への辛辣な風刺が盛り込まれている。イタリア以外にも多くの国で翻訳上演され、好評を博した。日本では一九九四年にドラマスタジオが『天使たちがくれた夢は……?』の題で上演(野田雄司演出)。

『アナーキストの事故死』Morte accidentale di un anarchico(一九七〇)

一九六九年にミラノで起こったフォンターナ広場爆破事件を題材に、警察権力の横暴を描いた喜劇。事件直後に逮捕された無政府主義者ピネッリは警察署内で転落死し、取調べを担当した警視カラブレージも殺害される。その後の捜査・裁判で、事件は左翼のテロに見せかけた極右の犯行だったと判明。起訴された主犯格の一人は日本に移住、帰化した。二〇〇二年にシアターXが上演(井田邦明演出)。

『払えない! 払わない!』Non si paga! Non si paga!(一九七四)

オイルショック後の物価高騰に喘ぐ労働者の家庭を舞台とした体制批判の喜劇。批判の矛先は政権に歩み寄りの姿勢を見せ始めた共産党(当時)にも向けられる。主婦たちがスーパーから奪い取った品物を腹に隠して妊婦の格好をする、タンスに隠した死体が飛び出す、一人四役の早変わりの変装など、古典的な喜劇の仕掛けがふんだんに盛り込まれている。日本では一九八五年に劇団民藝が『払えないの? 払わないのよ!』の題で上演(渡辺浩子演出)、記録的なヒットとなった。

『クラクションを吹き鳴らせ』Claxon trombette e pernacchi(一九八一)

イタリア最大の自動車会社フィアットの社長がテロリストに襲われ、交通事故後の形成外科手術でフィアットの工場労働者の顔を移植されてしまう。劇中、同じ顔の二人が交互に現れ、周囲を混乱に陥れる。双子の取り違えという古典的仕掛けを巧みに現代に援用。数年前に起きたモーロ元首相誘拐暗殺事件を下敷きに、資本主義体制における経済支配の構図を明らかにした。一九八七年に劇団民藝が上演(渡辺浩子演出)。

『法王と魔女』Il Papa e la Strega(一九八九)

フォーはかねてからカトリック教会に批判的な立場を取ってきたが、この劇では自ら教皇ヨハネ・パウロ二世(当時)に扮し、避妊・中絶や麻薬取締りに対し保守的政策を取り続ける教皇庁を批判した。神経麻痺に陥った法王が麻薬中毒患者治療の現場を訪れ、誤ってヘロインを注射されるという意表を突いた展開。患者の実態を知った法王は治療用の麻薬投与を承認するが、保守派テロリストの襲撃を受ける。

『泥棒もたまには役に立つ』Non tutti i ladri vengono per nuocere(一九五八)

高級マンションに忍び込んだ泥棒。そこに家の住人の男が愛人を連れて帰宅、さらに泥棒の妻、男の妻、愛人の夫が次々に現れる。男と愛人、男の妻と愛人の夫がそれぞれ不倫関係にあるが、全員が相手にその事実を悟られまいと懸命に取り繕う。ブルジョア階級の二組の夫婦の不倫騒動に泥棒の夫婦が絡んで巻き起こる喜劇。フォーのごく初期の一幕劇。二〇〇一年、シアターXが上演(井田邦明演出)。

『開かれたカップル』Coppia aperta, quasi spalancata(一九八三)

フランカ・ラーメとの共作。自由で開かれたカップルを目指す中年夫婦の奇妙な関係をコミカルに描く一幕劇。男と女のかみ合わない対話から、イタリア人の奥底にある抜きがたい性差別の意識が浮き彫りになる。劇中、長い台詞を一人で演じる場面が多数あり、フォーが得意としたモノローグ劇の性格も併せ持つ。海外での上演も多く、日本では二〇〇一年にシアターX(井田邦明演出)、二〇〇六年にうずめ劇場(ペーター・ゲスナー演出)が上演。

使用したテキストと翻訳について

フォーの喜劇は概ね次のような手順で完成された。まず、シーズン前の稽古の段階でラフな台本を作成、稽古を通して徐々に最終台本に仕上げてゆく。その後、全国を巡演するが、その過程でも多くの修正やアドリブが加えられる。シーズンが終ると一応の台本が完成し、さらにフランカ・ラーメによる監修を経て出版社から刊行される。このように、フォーの喜劇はまさしく「舞台上で」書かれたものと言ってよい。その点で、明確に「共作」とされているものも含め、フォーの喜劇作品の大半はパートナーであったラーメとの共同作業から生れたものである。

本書の翻訳には、次の二種類のテキストを用いた。

Le commedie di Dario Fo I, VI, VII, IX, X, XII, a cura di Franca Rame, Giulio Einaudi Editore, 1974-1998

Dario Fo, Teatro, a cura di Franca Rame, Giulio Einaudi Editore, 2000

前者はエイナウディ社のGli struzziシリーズのペーパーバック版であり、フォーのほとんどの作品を網羅している。一方、後者は同じエイナウディ社のI millenniシリーズの一巻で、十七の主要な作品を一冊にまとめたものである。本書の収録作品のうち、『泥棒もたまには役に立つ』と『法王と魔女』を除いた五つがこれに収録されている。なお、フォーの作品はこの他、Guandaなどの出版社からも刊行されている。

Gli struzzi版が一応の確定版と言えるが、I millenni版ではさらに細かな修正が加えられている。今回の翻訳ではGli struzzi版を基礎とし、I millenni版を参照した。また、『法王と魔女』以外は全て過去に日本語の上演台本として用意されたが、演出によってかなりテキストレジを行ったため、再度イタリア語原本と照合し、全面的に見直した。

フォーの作品には夥しい数の実在の人物名や固有名詞が登場する。日本人になじみのないものもあるが、作品の同時代性を担保するためできるだけ拾うよう努めた。分かりにくいと思われるものには、台詞の中で適宜説明を加え、特に重要な事項には注を付した。幸い、今ではインターネットで簡単に情報が得られるので、読者の関心に応じて詳しく調べていただけると思う。また、イタリアの多くの戯曲の例にもれず、フォーの作品も台詞の量が膨大である。しかも、常識を超えた発想や展開が随所に見られる。いわゆる文学的な戯曲の範疇に収まらないところが、フォーの喜劇の大きな魅力でもある。今回、改めて訳し直してみて、フォーのテキストを日本で上演するのは相当に骨が折れることを痛感した。かつて私の翻訳した台本をもとに日本の観客に作品を届けていただいた演出家の方々、出演した多くの俳優の方々に敬意を表したい。

二〇二三年はフランカ・ラーメ没後十年に当る。その節目の年に本書を刊行できるのは訳者にとってこのうえない喜びである。それが実現できたのは、ひとえにイタリア文化会館・大阪のジョヴァンニ・デサンティス館長のおかげである。館長の発案と協力がなければ、本書が日の目を見ることはなかっただろう。また、編集・校正作業においては松籟社の木村浩之氏に大変お世話になった。古い上演台本からの文字起こしなど、面倒な仕事も快く引き受けていただいた。お二人に心から感謝申し上げる。

----------

『ダリオ・フォー喜劇集』の紹介ページです。各オンライン書店さんの販売ページへのリンクも掲載されています。

----------

松籟社の直販サイト「松籟社Stores」にて、『ダリオ・フォー喜劇集』を販売しています。どうぞご利用下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?