耐え忍ぶこころ

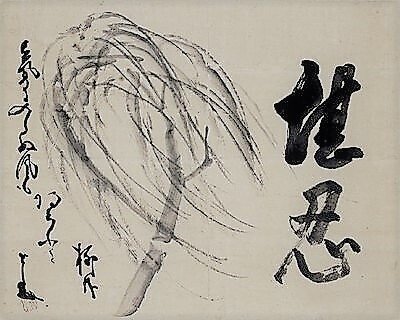

江戸時代の臨済宗古月派の禅僧、仙厓(せんがい 1750-1837)の作品に、『堪忍柳画賛(かんにんやなぎがさん)』という墨書・墨画があります。

解説によると…

「しなやかに枝を風になびかせる柳の大木を描き、その横に「堪忍」の大きな文字を添えています。吹きつける風の中には耐え難い風もあるだろうが、柳はいずれの風をもさらりと受け流してやり過ごす――仙厓の感性は、柳の姿にも人生の手本としての教訓を読み取り、我慢できないこともじっと堪え忍ぶことの肝要を説く図としてまとめあげました。それは処世訓であるばかりでなく、禅の修行にも重要な忍辱の教えに通じる仏教の根本の教えでもあります。」 出典 : 出光美術館HP

右に大きな「堪忍」の字。

中央には風になびく柳の絵。

左側には「気に入らぬ 風もあろうに 柳かな」の賛(ことば)。

人間生きていれば、辛いことや苦しいことがあるものです。そして「辛いこと・苦しいこと」とは多くの場合「自分の思い通りにならないこと」でもあります。

そのように、生きていれば気に入らない風が吹いて来ることもあるのですが、そこは風に揺れる柳のように、選り好みすることなく、風が吹くまま、枝葉は揺れるまま、そして、心は堪忍。

この画賛は、辛い時や苦しい時、わたしたちに生きる力をそっと与えてくれます。

さて、「堪忍」とはまさに「堪え忍ぶ」ことですが、作品の解説にもあるように仏道修行では忍辱(にんにく)といって大切な修行の徳目の一つとされています。

と、ことばで書くのは簡単ですが、実際に堪忍を日々実践するというのはなかなか“忍耐力”がいるものです。

ところで、みなさんにとって「幸せ」とはなんでしょうか?

食べたいものが食べられたら…幸せ?

欲しいものが手に入ったら…幸せ?

お金持ちになったら…幸せ?

社会的な地位を得たら…幸せ?

あるいは、ふつうに暮らせたら…幸せ?

どうやらわたしたちは人生が自分の思い通りになる(欲望が満たされる)ことを「幸せ」と呼んでいるのではないでしょうか。

とすると、逆に「自分の思い通りにならない状態」、これを「不幸」とか「苦しみ」というのですが…

健康に気を付けていたのに病気になったら…不幸?

嫌な人とも一緒に仕事をしないといけないのは…苦しみ?

いつまでも一緒にいたかったのに大切な家族を失ったら…不幸?

何も悪いことをしていないのに非難されたら…苦しみ?

堪忍とはまさに「自分の思い通りにならないこと=不幸や苦」に、じっと耐え忍ぶこと、といえます。

理不尽な目にあったら、「なんで自分だけが…」と文句の一つも言いたくなるのが人間というものですが、そこをじっと堪え忍ぶわけです。

と、書いてはみたものの、わたしもそれほど忍耐力があるわけではありませんから、黙ってじっと耐えるということはなかなかできません。だからこそ、そんな苦しい時・辛い時には、次にご紹介することばに助けてもらうのです。

いのちの根

なみだをこらえて

かなしみにたえるとき

ぐちをいわずに

くるしみにたえるとき

いいわけをしないで

だまって批判にたえるとき

いかりをおさえて

じっと屈辱にたえるとき

あなたの眼のいろが

ふかくなり

いのちの根が

ふかくなる

相田みつを 『にんげんだもの』所収

我慢と忍耐は同じような意味で使われますが、我慢は仏教用語でもあります。

・我慢=我(われ)が慢(おご)る=他人と比べて思い上がること、慢心

・忍耐=耐え忍ぶこと

我慢というのはたいてい不本意ながらしているので、怒りや恨み・後悔を抱えてしまうもの。それで相手を責めるのですが、これが慢心につながります。

忍耐は、心の深いところに「ゆるし」がある、あるいは耐え忍ぶことを通して自分と他人をゆるしていくので、「眼のいろがふかくなり、いのちの根がふかくなる」のではないでしょうか…

そして、忍耐については、仏典にこんなお話があります。

釈尊(=お釈迦様)がコーサンビーの町に滞在していたとき、釈尊に怨みを抱く者が町の悪者を買収し、釈尊の悪口を言わせた。釈尊の弟子たちは、街に入って托鉢しても一物も得られず、ただそしりの声を聞くだけであった。

その時アーナンダは釈尊にこう言った。

「世尊よ、このような町に滞在することはありません。他にもっとよい町があると思います。」

「アーナンダよ、次の町もこのようであったらどうするのか。」

「世尊よ、また他の町へ移ります。」

「アーナンダよ、それではどこまで行ってもきりがない。わたしはそしりを受けたときには、じっとそれに耐え、そしりの終わるのを待って、他へ移るのがよいと思う。

アーナンダよ、仏は、利益・害・中傷・ほまれ・たたえ・そしり・苦しみ・楽しみという、この世の八つのことによって動かされることがない。こういったことは間もなく過ぎ去るであろう。」

仏教伝道協会発行『仏教聖典』 所収

お釈迦様の慈悲深い声が聞こえてくるようなお話です。

わたしも辛いことや嫌な目に遭った時には、このお話を思い出すようにしています。

「こういったことは間もなく過ぎ去るであろう」と。

そしてまた、何か良いことがあったり上手くいった時にも、このお話を思い出すようにしたいものです。

「こういったことは間もなく過ぎ去るであろう」と。

追伸:記事冒頭、柳の写真を撮るために安曇野をあちこち巡ってみました。柳巡りの記事はこちらから。

https://note.com/shozankomatsu/n/n38e2623dc3fb

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?