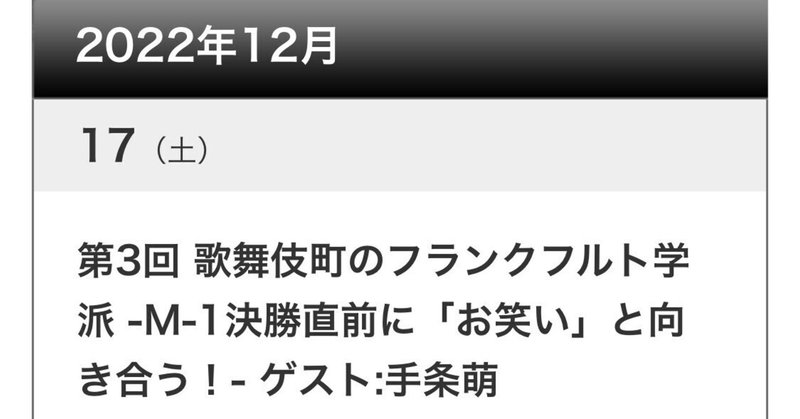

批評と大衆 〜「第3回 歌舞伎町のフランクフルト学派」準備中に私を悩ませるあれこれ〜

「第3回 歌舞伎町のフランクフルト学派」のテーマを「お笑い」にすると宣言した時から、どうにも自分の中に粘着質の感情がこびりついている気がして、困っている。このままだと、当日に面白い話ができなそうだ。今は、悪魔祓いの意味を込めて、この文章を書いている。

私は、お笑いに関して詳しい人間ではない。この数週間はお笑いのライブに行ったり、ネットでネタ動画や過去のM-1を観たり、関連図書を読んだりしているが、付け焼き刃にすぎない。2014年にテレビを持たない生活を始めて以来、本当にお笑いと無縁の生活を送ってきた。小学生の時に芸人に憧れた時期はあったし(当時のロールモデルは爆笑問題だった)、「内村プロデュース」や「神さまぁ~ず」を毎週楽しみにしていた時期もあったが、それも遥か過去の話だ。断絶は深い。

当日は自分の話はせずに、お笑いを通して批評・評論と向き合って生きている西村・手条両名の話のよい聞き手になりたいと思っているのだが、自分の粘っこい感情を吐き出したい欲が膨らんでいる。なので、トーク中につまらないかたちで暴発しないために、私自身が考えることを、ここで一度晒しておこうと思う。

批評は「大衆」を扱うべきか

批評家・評論家は大衆的なものを批評すべきだという価値観がある。「お笑い」を批評しようという機運は至る所で高まっているように思うが、それはお笑いが大衆文化として十二分に広がっているからだろう。お笑いに、社会が感染している。私も、「かぶふら」の宣伝文で「お笑いの産業規模が大きい以上、批評と研究の題材にならない世界は狂っている」と、いくぶんか扇動的に書いたばかりだ。しかし、大衆的なものを批評すべきだというのは、果たして本当なのだろうか?

たとえば、美術作家・批評家の岡崎乾二郎が『必読書150』(2002年)の座談会で、「スラヴォイ・ジジェクがヒッチコックを分析するのはヒッチコックが好きだからではなく、大衆が感染した作家だから。趣味性の強いマニアックな芸術映画ばかり批評で扱っていても仕方がない」といったことを話していた(手元に本がないので正確な引用ではないが)。一般的にも、「マニアックなものではなく、王道を扱うべきだ」といった主張は、批評家自身からも、読者からも発せられることが多い。

こうした思考には、納得する点もある。サブカルチャーの狭いサークルでは評価されているが一般的には知られてもいない映画作家や小説家が神格化されているのをみると、「サムい」と思うことがたびたびある。影響力のない「アート」を神棚に祀っても仕方ないだろ、それはあんたらのちんけな自己憐憫だろと感じることが、今までもたくさんあった。単純に、よく知られた対象について書かれた文のほうが、多くの人に読まれやすいという事情も、もちろんある。

しかし同時に、「大衆的」であることを理由に批評する態度にも、強い拒否感が出てきた。まず、「お笑いが大衆的だから」という理由で批評するのは、お笑いをずっと好きな人に対する無礼な振る舞いにならないか。また、大衆性を批評の根拠にするのは、「売れている」ことの価値を過度に上げることにならないか。そう感じるが故に、今回のイベントに対して、迷いや逡巡が生まれている。

感情の相対化と批評自体の立場

実際のところ、「大衆が感染した」ものを批評する場合、本当に批評対象となっているのは「大衆」である。批評するとき、対象に対する敬意および愛着は必須になる。だとすれば、必要とされるのは「大衆」への愛着・執着ではないか。一体どれだけの批評家が、「大衆」への敬意や愛着を持っているだろうか?私は、「大衆」をどう扱っていいか、正直にいってよくわからない。

結局、影響力の小さいアーティストを神格化するのも、大衆的な作家を大衆的だという理由で批評の対象とするのも、同じ穴のムジナなのだ。両者に欠けているのは二つ。対象に対する感情の相対化と、批評家自身の立場に対する意識である。

前者に関して、批評対象に敬意か愛着を持たないのは論外である。愛着を覚える対象の場合、その感情の正体はなんなのか、私と対象となる作家(および作品)とはどのような関係を持っているのかという問いが欠落していれば、その批評は独りよがりの妄信にすぎない。関係性を問わない愛着は、敬意の欠如に帰着する。アーティストの神格化も、大衆的であることへの過信も、どちらも関係の作り方を間違えているのだ。

後者の「批評家自身の立場」とは、つまり「書き手、語り手のおまえ自身が面白いかどうか」の方が重要であるということだ。いくら対象がマニアックであろうが、お前の言葉が面白ければ人は面白いと思うだろう。いくらよく知られている大衆的な作家について語ろうが、お前がつまらないことをいっていれば見向きはされない。対象の影響規模が大きいか小さいかは、副次的な問いにすぎない。批評家にとって、対象が有名か無名かなど、本質的な問題ではない。

芸人の同業他社、そしてネオリベ

批評の要点は、それ自体が面白いかどうかである。そうなると、「面白いかどうか」がすべてのお笑いと、批評は近いものとなる。両者における「面白い」の質は違うとしても、人が思うよりもその差異は小さい。「歌舞伎町のフランクフルト学派」もそうだが、トークイベントが批評家の一つの収入源となっている今、しゃべることで金を取る営業形態も一致している。批評とお笑いは、つまるところ同業他社である。

「大衆」に話を戻すと、「大衆」は、「作品」のように世に「開かれている」ものではなく、ほとんどの他者の目には触れない「閉じた」ものとして存在している。今回の「歌舞伎町のフランクフルト学派」登壇者の三名の共通点は、どこか文章が「閉じている」ことだと思うが、その閉じ方は大衆の有り様を模倣しているのではないか。批評家・評論家は、閉じ方と開き方のバランスによって、大衆と駆け引きをおこなっている。その点でも、「正しい」と「間違っている」のバランスで大衆を笑わせることに腐心する芸人と、我々批評家・評論家は同業他社であるといえる。

さて、ここで別の問題が浮上する。批評・評論も芸人も「面白さ」を第一義とするなら、それはネオリベ的な価値観にたどり着くのではないかという疑問だ。「差異を明確にすること」が「面白さ」になり、「人気/金」につながる。そのことを至上とする価値観を、ここでは「ネオリベ的」と呼ぶ。私個人は、ネオリベ的な気質を強く抱えていると思う。「人から認められるためには、努力しなきゃいけない」という執着が、子供の頃からずっと続いている。それ自体が絶対的な指針でないと理解していても、個人的には、多くの人に認められるために努力を惜しまないという考えに準じて生きてきた。だから、批評や評論と呼ばれる職業とも相性がいいのだろうが、本当に「面白いと思われる」ことに努めていていいのだろうか。あるいは、ネオリベ的精神から解放される方がいいとしたら、どうすれば解放されるのか。もしくは「面白くてなんぼ」を貫きとおせばいいのか。そのことが、ずっとわからないままである。(※)

私は、西村・手条の両名に、「お笑い」と「批評」に共通するネオリベ性に、どう向き合っているか聞いてみたい気持ちでいる。

(※)余談になるが、「蓮實重彦論」を連載している身としては、蓮實重彦が相対的な差異ではなく、あるときに不意打ちで訪れる、絶対的な差異を信じなくてはいけないというメッセージを発していることも知っている。比較可能なものに寄り掛かる限り、人は「凡庸」であり続けると。しかし、では「絶対的な差異」を信じるには、具体的にはどうしたらいいのか。その点も、今の私には明確ではない。

予約はこちらからできます↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?