投資立国と貿易立国のはざま

消えた貿易立国

投資立国、資産運用立国という言葉を聞くようになった。個人が資産運用に励み、老後資金を準備して、年金任せにしないで自立してくれという政府のメッセージが込められているようだ。要は労働から得られる所得に加えて投資活動によって稼ぐという話だ。

かつて、日本経済を牽引する成長モデルは貿易立国と言われた。資源がない日本は原材料を輸入し、高い技術力によって付加価値を付けて製品を輸出することによって巨額の貿易黒字を計上した。貿易立国の中身は製造業が所得を稼ぎ出し、賃金として生活者に分配される。国民はこのようにして身を立てることができた。

2005年のことと記憶しているが、伊藤元重・東京大学教授(当時)が日本はもはや貿易立国ではないと指摘した。駆け出しの大学講師だった私はこの指摘にとても驚いたことをいまだに覚えている。

躍り出た第一次所得収支

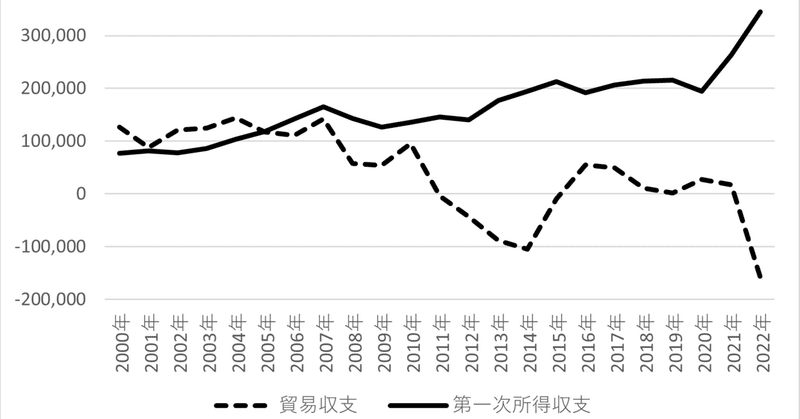

対外投資からの配当金、利子を記録する項目である第一次所得収支が貿易収支黒字を追い抜いたのが2005年のことだった。国際収支統計を使って20年余りの動向を追いかけると日本の国際収支構造が様変わりしてしまったと分かる。

貿易収支と第一次所得収支の格差は広がるばかりである。直近の2022年は大幅な円安のせいもあり貿易収支の赤字、第一次所得収支の黒字が大きく増えた。このように日本経済の対外的側面は、ものづくりではなく投資によって稼ぐ国へと変貌した。

もう少し深掘りしよう。第一次所得収支の中身は、直接投資と証券投資によって海外から得られる所得から構成される。かつてのイメージは大手生保が外債投資をして海外から利子を稼ぐというものであった。

2005年と2022年を比較すると中身が大きく変わったことに驚かされる。直接投資収益が占める比率は20%台から60%台へと躍進したのだ。日本は対外的な金融投資によってかせいでいるのではなく、企業の海外展開から所得を得ていることになる。

変貌の背景には日本企業による積極的な直接投資がある。この20年余りの間に直接投資残高は約6倍と驚異的な伸びを見せている。一方、証券投資は2倍余りの伸びであり、両者の勢いの差は歴然である。

投資の際に気になるのはその収益率である。それぞれの所得を投資残高で割って投資利回りを計算してみた。直接投資の利回りは高まり、証券投資の利回りは低下するという対称的な結果である。ただし、証券投資についてはキャピタルゲインが勘案されていないため、数字を額面通りに受け取ることには注意を要する。

FDI亡国?

データを見ると日本が投資立国へ軸足を移したように見えた。しかし、その中身は個人による証券投資に対するリターンではなかった。企業活動が国境を越えて広がり、企業が対外投資(FDI , Foreign Direct Investment)のリターンを得る動きが大勢を占める。

貿易立国はとうの昔に潰えた。投資立国を表すように見えた第一次所得収支であったが、その内実はFDI立国ともいうべきものである。しかし、FDIにより国内での雇用は失われた。直接投資収益が労働者に十分に分配される保証はない。うがった見方をすると、この20年、日本はFDI亡国の道を歩んだのかもしれない。

終

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?