2.「ごめんね、クーガー」

タルト達の一行は小高い丘から見える街…海に面した美しい町並み…を眺めていた。ずいぶん長いたびをして彼らはこの街までやってきたのである。帝都…彼らのたびの目的地が見えるこの丘は「五大家の丘」と呼ばれる小高い丘陵で、近くには帝国でも有数の大貴族の屋敷がある。

「母さん、あの街は?」

「あれが帝都だよ。」

「おっきな街なんだね。すごいや…」

クーガーは目を丸くして驚いている。無理も無い…世界最大の大都会だったイックスが滅亡した今、この帝都ほど正式な人口が多い街はない。イックスからの難民が流れ込んだバビロンも人口だけは大都会なのだが、帝都と違ってそれは仮の人口だった。仮設テントばかりが並び美しい町並みなどはまったく見ることができない。ましてやクーガーにとっては、ここまでの都会の街並みは見たことがないのは当然だろう。

といっても残りの連中はクーガーのように単純に「おっきな都会が見れてうれしい」という陽気な感情は毛頭ない。リキュアやタルト、そしてレムスは帝都出身だったし、残りの連中も何度も帝都に来たことはある。むしろ…もっときらびやかで素敵な街だったイックスシティーの方を懐かしんでしまう。そして帝国軍に殺されたランドセイバーとイックスを思い出すと、リキュアたちにはこの帝都は複雑な気持ち抜きに見ることはできなかった。

「複雑な気持ち」と言ったが、それではなぜ彼らがこの帝都までやってきたのかという話になる。イックスシティーから脱出し、命からがらバビロンまで逃げてきたリキュアたちはいったんそこで落ち着いて、仮の住まいをもうけた。クーガーが生まれたのもバビロンだったし、他の仲間…セミーノフやルンナが今もすんでいる。

ところがリキュアたちはその後しばらくして…クーガーが5歳になってすぐに… バビロンから旅立ったのである。そして丸まる半年もかかって…この帝都にようやく辿り着いたというわけである。

* * *

「半年」…帝都とバビロンの間というのは確かに歩けば半年どころか2年くらいはかかりそうなとんでもない距離である。真っ直ぐ行ってもバビロンから陸路帝国の占領地を超えて…帝国軍の根拠地である「帝国の門」から帝国本土に入り、さらにまだカナン大陸を横切らなければならない。歩いてゆけば丸2年ですら早い方かもしれない。

もちろんリキュア達はこんな困難なコースを通っているわけではない。まず帝国「軍」の占領地を突破することがかなり難しいし、陸路うろうろ歩き回ってはどのような障害があるか判ったものではない。

幸いナギやレムスが簡単な飛行呪文を使うことができるので、途中はかなり空を飛んで移動することができる。もちろん飛行呪文というのはあまり安易に使うと危険だったし(悪天候とか…あとは防空上の問題などで警戒が厳しいのである)これだけの人数を飛行させるとなると魔力もかなりかかる。それでも歩いてゆくよりははるかにましだろう。この方法なら…真っ直ぐゆけば3ヶ月もあれば帝都までいくことができるはずである。

ところが結局リキュア達は半年かけてようやく辿り着いたのである。

実はリキュアたちがこれほどまでに手間取ったのは、最大の理由は情報収集という作業があったからである。もう5年以上帝国から離れているリキュアたちにとっては、あまり詳しい状況はわかっているとはいえない。だからかなり慎重目で時間をかけて旅をしていたわけである。

この「一見のんびりした旅程」というのは、別の意味でもよい結果をもたらした。まだ子供のクーガーを連れて出発した彼らである。あまり大変な旅程だと子どもにはきつかったし…それにやっぱり教育という問題もあったからである。読み書きとか…せめてそれくらいはできないと困るだろうし、これから先の大変な時代には戦うすべも知らないといけない。こういうことに時間を割くと、毎日空を飛びっぱなしというわけにはいかなかった。

鋼鉄精霊族の子供らしく、人間よりもはるかに成長が早いクーガーにとっての先生役は…周囲にうじゃうじゃといっていいほど同行していた。読み書きはリキュアが十分教えることができたし、冒険の心得や忍びの技は父親代わりのタルトが…意外と熱心に教えていた。不慣れな父親役なのだが、いつのまにかはまっているところが面白い。冒険者に必要なサバイバル術や格闘技はナギが教えるということになってはいるのだが…ナギはどうも教育者なんてことは苦手らしく、あまり立派な先生役はできないようだった。要するに…なんでも「根性主義」で肩をつけてしまうのである。精神論を説くのはいいのだが、その前に基本の構えくらいは教えなければならないことをすぐに忘れてしまうのだ。仕方がないのでレムスがナギの横で補佐をするはめになったのであるが …

* * *

まあこういう具合で彼らはようやく帝都に辿り着いた…というわけだったが …一行の表情はさっきもお話したとおり、それほどにこやかというわけではなかった。むしろ…いささか緊張した面持ちである。

「この街に…いるんでしょうか…」

「まあ間違いないって。あんな目立つ奴はそんなにいないからな。うわさになっているっていうんだから、すぐ見つかるさ。」

「…そうですね。」

レムスはため息を吐いてうつむいた。不安そうなレムスに側に立っていたナギは肩を叩いて励ます。

レムスをこれだけ不安にさせている奴…別に敵というわけではない…いや、むしろレムスにせよ他の全員にせよ、ぜひ会いたいと願っているのであるが…それは彼らの仲間、リンクスのことだった。

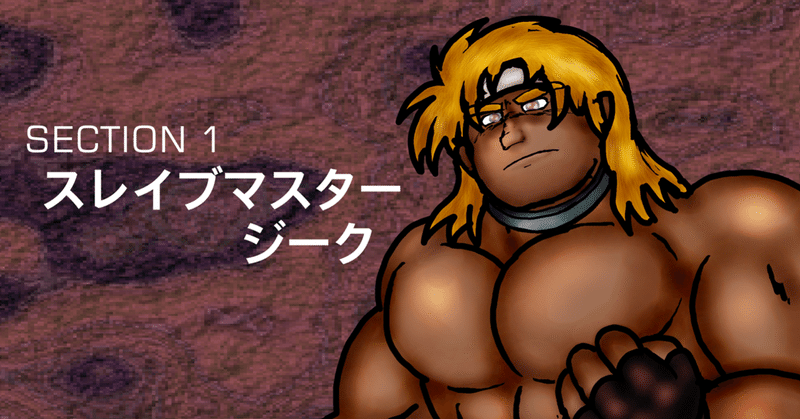

リンクス…背の低い、そのくせからだだけはすばらしく逞しいまめタンクのような少年兵士…そして彼らの仲間…レムスにとって数少ない親友である。人一倍やさしく、そして戦闘になれば誰よりも強い…奴隷商人「隷属の鎖」に剣闘士奴隷として生み出され、それを購入した「イックス軍特殊部隊」によって生体兵器に改造されたリンクスは、偶然彼らによって救い出され…それからは彼らにとってかけがえの無い仲間だった。

イックスの戦いでセイバーが死に、リンクスは行方不明になっていた。恐らくあの最後の戦いで命を落としたのだろう…普通ならそう考えざるをえない…少なくとも彼らは最初、そう考えていた。とても彼らにもリンクスの生死を確認する余裕も手段もなかったのだし、その後連絡も何もないのである。そう考えざるをえなかった。

ところがつい先日…奇妙なうわさをタルトは聞きつけていた。それは…どうもリンクスに似た青年が帝都にいるというものだったのである。

* * *

リンクスという少年は外見から見てもずいぶん特徴がある。まずさっき話したとおり「まめタンクそのもの」の筋肉質な肉体だったし、全身は奇妙な稲妻のような傷痕でいっぱいだった。そこまでで十分珍しいのに、リンクスはもう一つ派手な特徴がある。頭に無骨な…非常に機械的な形のヘッドギアをつけてるのである。

生体兵器として育てられた彼の頭に取り付けられている「サイコヘッドギア」である。実は全身の傷痕も生体兵器として生きていたころの改造のなごりである。

これだけ特徴があればよもや見間違えることがあるとは思えない。当然見かければ噂にも上るだろう。

タルトが集めた噂は、この変わった姿をした少年が帝都で剣闘士奴隷として活躍している…というものだった。背は低いし傷のせいであまり見栄えはいいとはいえない少年だが、あれだけ目立つ特徴とすばらしい戦闘能力があれば、かえって剣闘士としても都合がいいのかもしれない。結構人気のある剣闘士ということらしい。唯一違いがあるといえば、名前が「リンクス」ではなく「ボーイ」というらしいことだったが、こんなものは主人が勝手につけるのだからあてにはならない。

というわけで…彼らはリンクスを探して、この帝都にいよいよ乗り込んできたというわけなのである。

「そうだねぇ…まずはもうちょっと剣闘士の噂を集めてみないかい?」

「まあ、そうだなぁ…あまり気分のいいもんじゃないが、仕方がないか…」

リンクスが剣闘士になっている、というところまでは判っているのだから、まずは剣闘士の噂集めを始めなければならないだろう。噂になるくらいは有名なのだから、すぐに話くらいは聞くことができるだろう。

問題はその後である。リンクスが剣闘士であるということは…まず間違いなく誰かの奴隷…つまり所有物だということなのである。助け出して再会したいといっても、誰かのものであるということはなかなか困難な問題が伴う。買い取るか …それとも腕ずくで奪回するしかない。それに奪回しても剣闘士である以上は恐らくは魔法で意志を奪われているだろう。他の奴隷と違い、戦闘能力に優れた剣闘士奴隷はこの帝国では魔法によって自我を奪われていることが多い。少なくとも最初にリンクスを拾った時には、彼は生存本能すら抑圧された戦闘マシーンだったのである。

「まあ、その辺は後から考えることにするしかないぜ。まあ、まずは捜索からだ。」

というわけで、一行は2人一組になって街の中に散っていったのである。

* * *

案の定リンクス…いや、ボゥイの噂はすぐにいたるところで聞きつけることができた。「背の低い傷いっぱい、頭に妙なヘッドギアをつけた剣闘士」といえば、いやが上でも目立つし、結構強いということでそこそこ人気があるらしい。小柄の剣闘士というのは珍しいし、結構見事なアクロバット戦法で闘うらしい。

「リンクスだな。まちがいねぇよ。」

「そうだね、あの子そのものだよ。アクロバットうまかったからねぇ… 」

同じように軽業が得意のタルトはリンクスの「アクロバット戦法」を思い出してみた。アクロバットにもいろいろなタイプがあって、タルトみたいに細かい動き方をするタイプや、拳法家のように弧を描くタイプのアクロバットに比べて、リンクスのアクロバットは直線を主体としたものである。脚力やすごい腕力で高速に床や周囲の壁を使って稲妻のような機動をする。恐らくサイボーグであるリンクスだけに可能な技だろう。

「まずは…仕方ないな。一度リンクスの試合を見てみないか?」

何気なく言ったタルトだったが、リキュアやナギは困惑した表情を浮かべた。剣闘士試合というのは…見かけはイックスのプロレスみたいに華やかで素敵なのだが…リキュアにせよ誰にせよ二度と見てみたいと思うものではない。とにかく …決定的にプロレスと違うのは、そこに出ている人たちが「自分で望んで出てきたのか、そうでないのか」というところである。

剣闘士試合に出る奴隷というのは…まず大きな問題として「奴隷」であるということがあった。何も彼らは好きこのんで出場しているわけではない。どこかから誘拐されたり、売り飛ばされたりして隷属の鎖教団の剣闘士調教所に連れてこられた連中なのである。2、3割は戦場で捕虜になった戦士だし、もっと酷い場合には… 子どもを特殊な魔法を使って専用の奴隷として育て、剣闘士にすることもかなりあるらしい。リンクスもそうなのだが、成長期の子どもに魔法をかけて訓練すれば、そのまま訓練したり、大人を連れてきて訓練するよりもずっと強い…外見も含めて…見事な剣闘士が生まれるのである。要するに若いうちに教育しないと駄目ということなのだろう。

で、とにかく出身はいずれにせよ、この剣闘士奴隷というのはただの奴隷と違って、必ず魔法でからだの自由を奪われる。逃げ出したり、主人に逆らったりすることが絶対にできないように魔法の枷を取り付けられるのである。一度枷をつけられた人間は主人として設定された人間の命令に逆らうことはできなくなる。からだが勝手に命令にしたがって動くようになってしまうのだ。そして主人の命令のままに… ああいう派手な戦いやら殺し合いをするようになるのである。

とにかく…こういう訳で剣闘士試合というのは、見た目の華やかさとまったく違って悪夢そのものの世界だった。こういう事実を知っているリキュアたちだから、とてもじゃないが剣闘士試合を見にゆきたいとか…思うわけはない。

もちろんタルトだってこういう事実は良く知っている。子どものころは何度も見に行ったこともあるが、今ではとても見てみたいとか思うものではない。ましてや仲のよかったリンクスが戦わされるのである。助けたいとは思っても見物したいと思うわけはない。しかし…とにかくこの変わった剣闘士が本当のリンクスであるかどうか、確認してみないわけには…話は始まらないのである。それはレムスだってリキュアだって判りきっている。

「そうね…仕方ないわ。一度見にゆきましょう。」

「そうですね…」

レムスが複雑な表情で同意すると、リキュアやタルトはレムスの思いを察したようにうなずいたのである。

* * *

2日ほど後がリンクスの出場する剣闘士試合の開催日だった。リキュアが帝都にすんでいたころは試合は月に1度あるだけだったのだが、最近は月に2度に増えているらしい。それだけ試合が人気があるということなのだろう。そしてもうひとつの意味として、イックス戦役の勝利で、大量の奴隷が流入したからということなのである。

試合は朝の10時ごろから始まって夕方の3時ごろまでというものである。この間にだいたい少ないときで10組、多い時には15組程度の試合が行われる。スタジアム…いや、コロッセオというのが正確な言い方だろう…すり鉢状の巨大な建造物の入り口は、朝早くからたくさんの市民が試合を見にいくために、お弁当やなにやらをたくさん持って並んでいる。もちろん並ぶのは普通の市民程度までで、それ以上の地位の人たちは別に特別席があり、入り口も別になっている。

リキュアたちはあまり浮かない顔で…列に混じって並んでいた。楽しいお祭りの日なのに、こんな浮かない顔をしているのは恐らく彼らだけだろう。まあ…一応どこかの屋台で工面した食事や飲み物程度は持っているのだが、なんとなくだらしなく持っているような感じも無いではない。正直な話、この試合見物ほど彼らにとって拷問になるようなものは少ないからなのである。

入場が始まって、中に入った彼らはそのまま重い足取りで広いコロッセオの一角を占領することにした。周囲の観客はもう熱狂して…なんだかますます彼らが浮いてしまうような気がする。それでもこういうものを始めてみるクーガーは少しは興味があるのか、周囲をきょろきょろ見ている。まあ、クーガーはリンクスのことをまったく知らないし、まだよくわかっていないのだろう。

コロッセオというものはご存知の通りすり鉢状の巨大な石造建築物で、中央の平らな部分が奴隷たちの試合が行われるステージである。恐らく最大4万人くらいは収容できるだろう。言ってしまえば4万人の前にさらし者になって殺し合いを見せるという訳である。一番北側の高くなっている観客席は屋根付きになっており、高位の貴族の専用席になっている。

一通りコロッセオが観客でいっぱいになると、いよいよ試合が始まった。試合というのは…見ているとなかなか迫力はある。そりゃ、本物の剣やなにやらで殺し合いをするのだから迫力がない方がおかしい。大体20%弱の確率でどちらかに死者がでるということだから、1日の試合で2、3名は死亡するということになる。

困ったことに観客はこの…人が死ぬところが一番喜ぶらしく、一番歓声が上がっている。

「…相変わらずね…」

「ああ。」

この観客の熱狂ぶりを見てリキュアとタルトは一番苦い思いに満たされていた。リキュアは昔は他ならぬ隷属の鎖の神官だったし、タルトだって実は主催者側の大貴族だったことがある。今見れば…これほど悲しい気持ちでいっぱいになるものはないのに、彼らはそのことにすら…つまり、人が他の人を動物のように考えることの惨めさにすら気がつかず、喜んでいるのである。昔自分たちが同じ立場にいたタルト達にはこの意味がよく分かる。

リキュアは恐る恐るクーガーの方を見てみた。子どもであるクーガーはこの剣闘士試合の持っている残虐さを…どういう風に見たのだろうか?もちろん彼女はもしクーガーがこの見世物に何も感じなかったり、喜んだとしても驚くつもりはない。まだ…クーガーは何も知らないのである。いずれこの悲しいことの意味がわかることもあるだろう …

ところが…クーガーはリキュアの目を見て…真剣な声で聞いたのである。

「かあさん。なぜあの人たちは…殺しあってるの?」

「…」

彼女は優しい目をした。クーガーに何と答えたらいいのだろう?

「おまえは…どうしてだと思う?」

「わからないよ。だって…なぜみんな喜んでいるのか判らないんだもの。僕、嫌いだよ、こんなの!」

リキュアはクーガーの優しい心に傷をつけてしまったことを感じた。クーガーがこんなむなしい殺し合いなんかを好きになるはずはない。誰よりもサクロニアの優しさと温かさをもっていたランドセイバーの子である。クーガーかこんな試合を見て悲しい気持ちになるのは当たり前だった。

リキュアはクーガーを抱きしめて…言った。

「ごめんね、クーガー…ごめんね…」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?