Burial "ANTIDAWN EP"

イギリス・ロンドン出身のプロデューサーによる、単独名義の EP としては約2年半ぶり11作目。

EP と謳いつつ、トータルタイム44分。"Untrue" 以来実に15年ぶりのフル尺作品がようやく届いた。待望と言えば待望だが、まあでも Burial 本人は今ではもう「アルバム」というフォーマットにさしたる拘りはないのだろう。この15年の間、彼はずっと散発的に EP 、シングル、またはコラボでの楽曲発表を繰り返すばかりで、アルバム原理主義者の期待などはどこ吹く風といった素振りを貫き通し、数曲毎に自身のサウンドスケープの深度を慎重に拡大していくことのみに注力していた。その軌跡はテン年代の終わりにリリースされたコンピレーション盤 "Tunes 2011 to 2019" でほぼ完全に網羅されているわけだが、それを聴いてわかるのは、最近の楽曲になるほどに Burial はダブステップの「ステップ」部分、つまりダンスビートの地盤から徐々に解放され、それよりもシリアスな緊張感や圧迫感、時には厳かな聖性までをも醸し出す「ダブ」、その深遠な音響空間が持ち得る可能性をさらに追求する方向にシフトしてきているということだ。昨年発表の "Chemz" などでは、ともすればエモーショナルとも受け取れるくらいに躍動感のあるダンスビートを再びフィーチャーしていたが、今回の "ANTIDAWN EP" ではその揺り戻しも手伝ってか、「ダブ」サイドに傾倒する近年の彼の嗜好がまた一段上のレベルで発揮された、最新かつ最高の成果である。

ところで、今作の日本盤の帯には「永遠の闇夜」なるキャッチコピーが添えられているが、その感覚に自分はちょっと首肯しかねる。と言うのも、確かに Burial はこれまでずっとダークで、神経症的で、聴き手を震撼させるほどの冷徹な楽曲ばかりを発表してきた。しかしこの "ANTIDAWN EP" は「夜明け」に「反する」というタイトルではあるものの、そういった暗黒の景色のみには終始しておらず、むしろ雲間から微かに一筋の光が差し込む時のような、ニュアンスに富んだ闇の濃淡の変化を味わえる作品だと自分は感じたからだ。ここで Burial が描くダブ音響の世界観は、これまでの延長線上であると同時に、少しの(しかしながら重要な)転換を見せているものでもあると思う。

R&B ポップからと思しきボーカルサンプルはヘヴィな編集を加えられて地縛霊の様相と化し、随所に散りばめられたレコードノイズが曲の持つ空気感を現世と隔絶するための演出装置として機能する、といった Burial ならではの基本的な手法はここでも健在。だが冒頭 "Strange Neighborhood" を聴き進めていくと、遠くの方で吹き荒ぶ風のような音や、ピアノ、オルガンなどの音色もささやかに挿入され、それらは従来のように聴き手をすっぽり包み込むというよりも、聴き手の周囲の景色や環境音と同化して柔らかく鼓膜に馴染んでくるような、言わばアンビエント・ミュージックの王道、原点に歩み寄った作風を披露している。これは Burial の過去の路線と比べれば、かなり異色に感じられるものだ。

もちろん、だからと言って単なる BGM には終わらない。アブストラクトな音のレイヤーが音量を増していくにつれてサウンドスケープの輪郭も太さを増し、「外部の世界との同化」から「自己の内的世界の顕在化」へと趣向が変化する。これまでの曲ではほとんどが「外」と「内」をバッサリ断絶して聴き手を孤独にするばかりだったのが、ここでは潮の満ち引きのように音の質量が柔軟に移り変わり、次第に「外」と「内」の境界線が融和していくような奇妙な錯覚に陥るのだ。それは緊密な闇だけが全てを支配する状態では成し得るものではなく、柔らかな光の側面を絶妙な配分で混ぜ込んでいるからこそのものだろう。特に表題曲 "Antidawn" の終盤で微かに聴こえてくるメロディ…これもまた何処かからのサンプリングなのだろうか?自分はこの作品を初めて聴いたのが外出中だったものだから、最初はこのメロディが曲の一部なのか一瞬把握できずに当惑したのだが、もはやダブステップを通り越して Sigur Rós 、あるいは world's end girlfriend を思わせるポストロック風の幻想的な美しさを湛えていて、ここで自分は Burial がこれまでにない更なる高みに達していることをはっきりと確信した。この光と影の交錯した彩りと静謐による雄弁さは、次曲 "Shadow Paradise" 以降も絶えず継続する。

そして、終曲 "Upstairs Flat" にはまた驚かされた。ずっと平熱から微熱の間を上下するばかりかと思っていたが、この曲では空間的なシンセサウンドの層が少しずつ重ねられ、小さく燻る熱が徐々に勢いを増し、やがて空へと舞い上がるかのごとく大きなスケールで燃え上がっていく。上では地縛霊と書いたボーカルサンプルはここでは天上からの呼び声のような清らかさだ。テンションや音数はあくまでも抑制されているためドラマチックと形容するといささか語弊がありそうだが、透き通った聖性と何処かノスタルジックにも感じられる寂寥の情景がこの上なく繊細に描かれる、その音の内側には血の通ったエモーションの昂ぶりをどうしても感じ取ってしまう。また、3分を少し過ぎた辺りにある、ずっと歪められて不明瞭だったボーカルが唯一はっきりと聴き取れる形で現れる "I wanna be there" の一節、果たしてこれはどう解釈すれば良いのだろうか。Burial はインタビューの数が乏しく、自身のパーソナルな情報を積極的に開示しないので、音は音のままで、他の余計な文脈などを加味せず、あるがままに享受するしかない。しかしそれにしても今作は、聴き手それぞれの思いのままの想像をあえて受け入れようとするかのように音の余白を多く残しており、陰翳に富んでいて意味深な仕掛けも多数、それゆえにいくらでも音楽以外の事象とも容易に結びついてしまいそうな「隙」がある。Burial の過去曲、特にテン年代後半の楽曲は漆黒の度合いが強く、聴き手の思考を根こそぎ塗り潰してしまうくらいに空気が重かったのとは綺麗に対照的だ。かなり実験的な内容ではあるが、様々な解釈を許容してくれるという意味で、今作は彼のカタログ中最も聴き手にとって優しい作品だと思う。

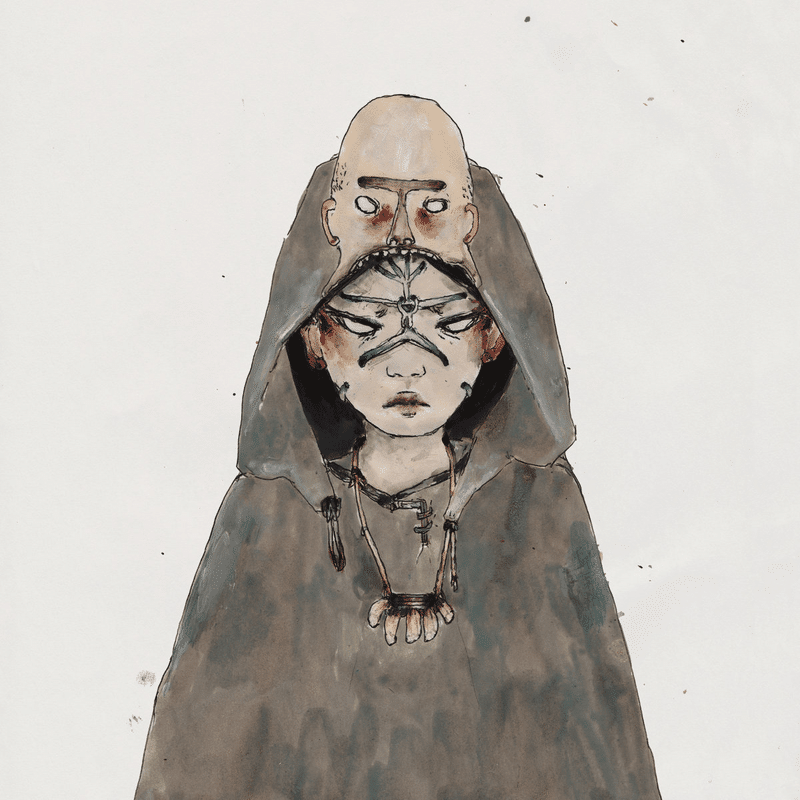

余談だが、bandcamp 公式ページには「バラバラのパッチワークのような作曲手法と、不気味なオープンワールドのゲームの空気感、その狭間を目指した」といった解説が載っていたり、かつての "Archangel" では "メタルギアソリッド" の BGM をサンプリングしていたこともあったりで、今作を作る上で何らかのアクション RPG ゲームが大きな着想元になっているのだと推察されるが、無機質な記号に徹していたこれまでのアートワークとはガラリと趣向を変えてのジャケットのイラストを見て、自分は何となく "ICO" や "ワンダと巨像" を思い出した。風通しの良さが増した一方、ストリクトに色味が制限された中で冷たさと暖かさを交差させ、この世ならざるスピリチュアルな世界観を丹念に構築していく今作のイメージは、それらと通じるところが少なからずあるのではないかという気がしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?