団扇と翳(さしは)

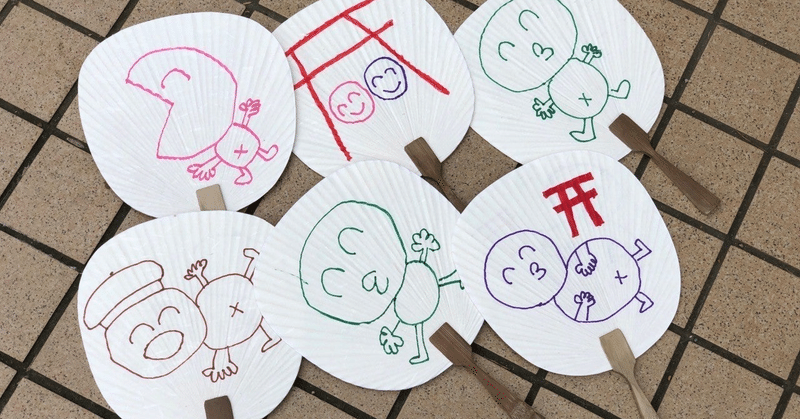

眼の前にある団扇を見て、また変なことが気になった。扇子と団扇はどちらが歴史的に見て古いのだろうか。

乏しい知識で考えると、扇子は平安時代の女官が手にしていた。源氏物語の夕顔のはじまりの部分に和歌が書かれた扇子が登場する。一方、団扇は江戸時代の浮世絵で江戸美人が持っているのが描かれている。では、扇子が古く、団扇が新しいと言い切ってよいのか、自信がない。そもそも団扇の方が構造上簡単なような気がする。簡単なものが古く、複雑なものが新しいという方が通りが良い。西遊記に芭蕉扇という大きな団扇が登場する。扇子か団扇か、事実はどうなのだろうか。

十巻本和名類聚抄(10世紀、源順編)には、扇は、風を取る所以に阿布岐(あふぎ)というとあり、風を仰ぐための道具である。

一方、団扇の古い形は、翳(さしは)というもので、翳す(かざす)は何かの上をおおうことで、ストーブに手をかざす、手をかざして日差しを防ぐ、のように使う。

万葉集に翳(さしは)が歌われていて、これにより団扇が万葉集に歌われているとされる。

澁谿(しぶたに)の二上山(ふたかみやま)に鷲ぞ子産(こむ)といふ翳(さしは)にも君が御為に鷲ぞ子産といふ (巻16-3882)

「渋谷の二上山に鷲が子を産むと言います。貴君のために翳に使ってもらおうと鷲が子を産むと言います。」

翳には鳥の羽が使われているので、上のように私訳した。

江戸時代(18世紀)の国学者谷川士清(ことすが)の『鋸屑譚』(おがくずばなし)には、翳(さしは)は刺羽、また指羽と書かれ、天子即位の時に女儒が所持する長柄の団扇とあり、羽鳥とも言われ、今の団扇は羽鳥より小さい、団扇は、蠅を撲ち、蚊を拂う故に「うちわ」と言われるとある。

翳について、コトバンクによると、「貴人の外出の際、従者がさしかざして、その貴人の顔を隠す長柄の団扇。即位の大礼には女嬬が左右から天皇の顔にかざし、大祭の神幸列にも供奉の神官がかざして奉仕する。鳥の羽や絹を張った団扇状のもので、貴人の顔を隠すための長い柄のついているかざしの道具。日本には古墳時代に伝来した云々」とあり、凉をとる道具である今の団扇とは目的が違い、翳が訓で「かざす」と読むように貴人の顔を隠すことが目的の道具と説明されている。

西遊記の芭蕉扇が風を起こす目的で使われている例のように、翳(さしは)が顔の上で日光の陽射しをさえぎり、あるいは仰いで風を起こすことに使われたことは想像できる。陽射しをさえぎることが結果として、貴人の顔を隠すものとなったのだろうか。また、これとは別に、扇も能の「かざし扇」のように扇を頭上に置いて周りの風景を見まわす所作に使われている。

平安時代の扇の流行後に、戦国時代に軍配うちわという采配のための団扇が現れ、江戸時代に竹細工と製紙法の技術が向上したことで、庶民生活の中で団扇が使われるようになった。団扇は、翳す機能はなくなって、もっぱら仰ぐ道具である。やはり、団扇らしき団扇は、江戸時代からと思われるが如何。団扇と翳の違いは、ざっくりこんな感じである。

ある程度分かると、今度は平安時代に流行した折り畳み式の扇子の起源が気になったが、それはまたの機会にしようと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?