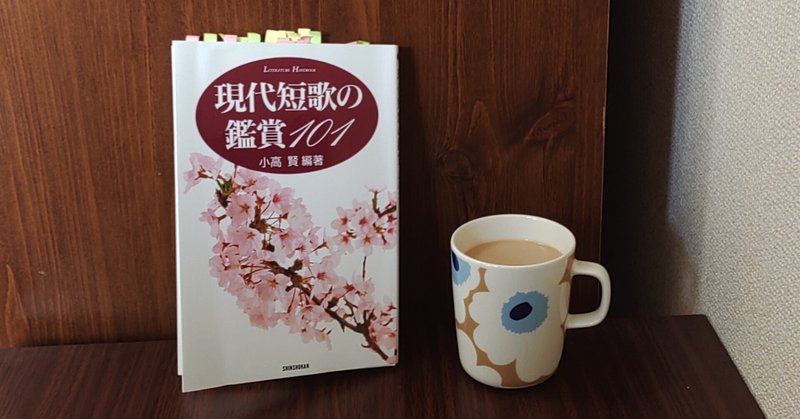

『現代短歌の鑑賞101』を読む 第一三回 岡部桂一郎

岡部桂一郎についてはまったく知識がない。特に意識する事柄なしに短歌を読んだ。

天を指す樹々垂直に垂直にして遠く小さき日は純粋なり

内容に、数学的な比例関係のようなものを感じた。

樹々の高さ・過去の遠さと、それを結ぶ一点の自分が描かれている。

綺麗な図形のような一首である。

うつし身はあらわとなりてま輝やく夕焼空にあがる遮断器

言葉の意味としては、この世の身とは、まさにあらわれてはっきりと輝く夕焼け空、そこに上がる遮断器のようなものだ、といったところだろうか。わかるようでわからない。

わからないが、何となく伝わってくるのは、作者が「この世にまざまざと存在する」ということにこだわりを持って描写しようとしていることだ。

なぐさまず歩み来たれば月下にて音なくもつれ人格闘す

気分が晴れず歩いてきたら、月の下で音もなく人が格闘してもつれあっていた。

月下という言葉は綺麗な月光を思わせて美しいが、実際に行われていたのは取っ組み合いである。しかも音なくもつれというのがかえって深刻な感じがする。周りにアピールする華やかな格闘ではなく、争い事なのであろう。

まっすぐにわれをめざしてたどり来し釧路の葉書雨にぬれたり

釧路から届いた葉書が雨に濡れていたというそれだけのことなのだが、「まっすぐに」という言葉が、いわば「一心に」のような意味合いを伴っているように思う。どの郵便も同じように郵便事業者は運ぶであろうが、葉書を出した人が自分のことを思いつつ投函し、葉書がその思いをまとっているような印象を与える。「まっすぐに」「たどり来し」の組み合わせは矛盾のようであるが、自然に読めた。

今回三十首を鑑賞したが、自分が好きな作品は初期~中期に集中した。初期の作品のほうが、偶然の発見が多く含まれているように思った。

参考:

『現代短歌の鑑賞101』小高賢・編著

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?