シグニチュアトーン⑦ Andy Summers

自分が本当に鳴らしたい音がまだ見つかっていないギタリストに聴いてほしいギターサウンドを紹介する「シグニチュアトーン(signature tone)」、今回はアンディ・サマーズを採り上げたい。

☆

CIRCA ZERO(サーカ・ゼロ)なる新バンドが2014年にリリースした”Levitation”を聴いた、もしくは上のオフィシャルのプロモーションヴィデオを観たという方で、かつ、ギターを弾いているのがアンディ・サマーズであることにすぐに気づいた方は、はたしてどれぐらいいらっしゃるだろうか。

なんせその前後でサマーズが注目を集めたトピックといえば2007年のポリス(THE POLICE)の再結成および世界ツアーだったのだし、1984年のポリスの活動停止以降の彼のキャリアを追い続けているファンのほうが今となっては少数派かもしれない。

それと、そのポリスの頃のサマーズのギターサウンドとして記憶される、強めのコンプレッションとコーラス/フェイザー等のモジュレイションを効かせた「あの音」が、とりわけ80年代中盤頃に世界中を席巻したこともあって、今でも食傷気味というリアルタイム派のギタリストも少なくないだろう。

だが、彼の長い長いキャリアを全てフォローせずとも、アプローチを少し変えて聴くだけで、実は非常に鮮烈で印象的なギタープレイやサウンドに触れることが出来ることをお伝えしたい。

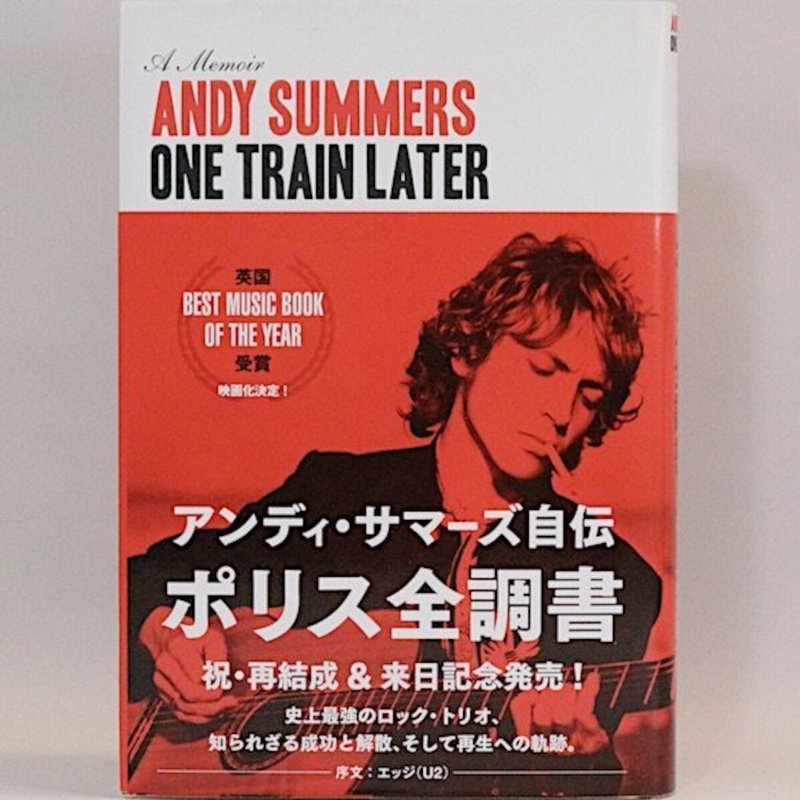

幸いなことに2006年には彼の自伝が発行されており、私も手元に置いているので、支障が無い範囲で引用できればと思う。

☆

アンディ・サマーズこと出生名Andrew James SomersはUKのランカシャーにて1942年に生を授けている。

忘れられがちなので改めて記しておくと;

○ジミ・ヘンドリクス:1942年

○キース・リチャーズ:1943年

○ジェフ・ベック:1944年

○エリック・クラプトン:1945年

といったギタリスト達と同年代なのである。

げんに生前のヘンドリクスとサマーズは60年代のロンドンで何度か会っているし、クラプトンには当時所有していた1959年製レスポールを200ポンドで譲ったりもしている。

1963年に郷里を離れてロンドンでの音楽活動をスタートさせたサマーズはいくつかのバンドを渡り歩いた後、1968年にはエリック・バードンが新規にメンバーを集めたアニマルズの一員として日本公演に参加している。

もっともこの時にバンドとプロモーターでトラブルが起きてしまい、ほうほうの体で日本を離れたこともまたよく知られている。

彼の機材は全て日本に置き去りになってしまったそうで、とりわけレスポール・ジュニアを失ったことは後々でも悔やまれたという。

1970年にはいったんUKでの音楽活動を諦め、ロスアンジェルスに渡ってギターの講師で生計を立てていた。

この頃に生徒のひとりから購入を持ち掛けられたのが

この仕様で知られるテレキャスターなのだが、彼が購入を決めた時点ですでにネック側ピックアップの換装や電池駆動のブースターの増設といった改造が施されていたという。

なおこのギターは1982年1月にアクシデントによりピックアップが破損してしまい、セイモア・ダンカンの製作した新品に換装されている。気に入って長く弾いてきたギターに起きたトラブルにサマーズはかなり傷ついたそうだ。

1973年にはロンドンでの音楽活動を再開するが、その中にはニール・セダカのステージギタリストというものもあった。

この仕事を持ってきてくれたのがマイケル・ジャイルズで、そのジャイルズにコンタクトをとってくれたのがロバート・フリップだった。

言うまでもなく両名はキング・クリムズンの結成時のメンバーなのだが、ジャイルズとサマーズは同じボーイスカウトに所属していた縁があった。

フリップとの縁はさらに奇妙なもので、10代だった頃に地元のホテルで演奏するバンドへ加入したサマーズは宿泊客の女の子といちゃついたのがバレて解雇の憂き目にあうのだが、1週間後に後任に迎えられたのがフリップだったという。

サマーズは1982年にフリップとアルバム”I ADVANCE MASKED”を共作している。客演の類が非常に少ないフリップがアルバム一作を創りあげるあたり、両者は相当にウマが合うのだろう。

1977年には10歳近く年下のステュワート・コープランド、ゴードン・サムナー‐すでにスティング(Sting)という芸名を名乗っていたが‐の二人が組んでいたポリスに加入、前任のギタリスト、アンリ(ヘンリー)・パヴァー二との2ギター体制を経てトリオとなったバンドは同年にアルバムデビューを果たす。

ポリスが残したオリジナル・スタジオアルバムはわずか5作、最初の活動停止の公表は1984年だから、ポリスの最初の歩みは7年ほどでいちど停まってしまったことになる。

とはいうものの、解散前にリリースのアルバム”SYNCHRONICITY”はUKを含むいくつかの国でプラチナムセールスを、USにいたっては8 Platinum=8千万枚という途方もない記録を叩き出している。

その収録曲のひとつである”Every Breath You Take”にいたっては説明の必要はもはや無いだろう。

この大ヒットと、UK~USを覆った「ニューウェイヴ」のムーヴメントの相乗効果もあり、ポリス時代のアンディ・サマーズの、冒頭で述べた独特のギターサウンドがシーンを席巻したのである。

ちなみに”SYNCHRONICITY”のフォローアップツアーではニューヨークのシェイ・スタジアムで演奏したのだが;

ケネディー空港で降りると、ニール・セダカが僕の後ろにいた。しばらく見つめ合って、「やあ、君か」とセダカ。リムジンのドアが開いた。懐かしい再会。彼は家族と共にシェア・スタジアムのコンサートに来てくれた。リムジンに乗るようにとボディガードが急かす。車からニールに手を振った。僕らが出発すると、彼は口に手を当てて「何てことだ…」とつぶやいた。

なお同ツアーでのマイアミ公演で前座を勤めたのが再結成したアニマルズだったことも同書で短く触れられている。

☆

自伝によれば、アンディ・サマーズは14歳にしてチャーリー・クリスチャンやタル・ファーロウといったジャズ‐さらにいえばビバップのギタリストのレコードを聴いていたらしい。

後のロンドンでの活動においては、「ダチ」のクラプトンがブルーズに激しく傾倒していき、やがて神格化されるほどに賞賛を集めるさまを間近で見ているし、ジェフ・ベックが脚光を浴びるやいなや多くのギタリストがこぞってマネする、その風潮を苦々しく思っていたという。

若き日のサマーズにとっての理想の音楽はビバップ~ハードバップと変遷するモダンジャズであり、マイルズ・デイヴィス、ジョン・コルトレーン、セロニアス・モンク等の演奏をじっくり聴きこんではコピーする日々を送っていた。

この時期に彼が獲得した、多様かつ柔軟な演奏へのアプローチは後にポリスの楽曲の重要なエッセンスとなっている。

長く音数の多いソロを無理に詰め込まなくとも楽曲に個性と主張を与えられることを示したギタリストの中で、サマーズは筆頭にして最重要人物といえる。

それがスティングの、ヴォーカルの負担を減らすためにぎりぎりまで簡素化したベースプレイやコープランドのレゲエ志向とかみ合うことで、重さと軽さ、弛緩と緊張が入り混じるポリスのアンサンブルが生まれたのである。

もうひとつ、これはおそらくジャズの、モーダル(モード)奏法からの影響と想像しているのだが、調性に必要以上に縛られない奔放さもサマーズの特徴のひとつかと思う。

和音と不協和音の狭間を行きかいつつ、必要と思われる音を拾って鳴らすような感性は、ピアニストはともかくギタリストにはなかなか見いだせないものだが、その点でサマーズは際立った存在である。

アルバム”GHOST IN THE MACHINE”(1981年)の”Ωmegaman”では当時のギターシンセサイザー、ローランドGRによる強烈な変調感を漲らせたギタープレイが炸裂するが、調性からいえば無謀ともいえるこのようなフレージングを自身のギタープレイに採り入れられるところにサマーズの、人並み外れたセンスを垣間見られる。

☆

改めてアンディ・サマーズのシグニチュアトーンとは、と問われれば硬質さと答える。

彼の機材をチェックするかぎり、アンプが生み出すヘヴィディストーションを避けているわけではないようだ。80年代はマーシャル(MARSHALL)のアンプをステージで鳴らしていたし、フェンダー(FENDER)のコンボアンプを鳴らす際にもエコープレックス(Echoplex)の真空管回路をブースター代わりに繋ぐという、エディ・ヴァン・ヘイレンでも知られる手法を採っおり、最良の歪みの追求は止めていないようだ。

一方で先述のローランドGRや、ボス(BOSS)のCE系とされるコーラス等のモデュレイションを加えた際のゆらぎ感が有名になりすぎてしまったが、これには

○アンプ側の歪みが最小限、またはゼロであること

○強いコンプレッションにより単音の粒立ちが整えられていること

のふたつの要素も同時に加えなければならない。

お疑いであればお近くのローランドJC-120にお手持ちのギターを繋ぎ、内蔵のコーラスを加えただけのセッティングでサマーズのギターフレーズを弾いてみたらいい。

右手のタッチが均一化できるギタリストでないかぎり、粗ばかり目立って聴けたものではない。これも私の楽器屋店員時代の発見のひとつである。

☆

2020年代の現在ではPCを介してのミュージシャン自身によるサウンドプロダクションの自由度が飛躍的に拡大したこともあり、スタジオにこもっての気詰まりなレコーディングに無用な時間を割くことなく、多くのアイディアを試せる環境が整いつつある。

その中で、ありきたりなアンサンブルや使い古されたコードワークから離れて、聴き手にインパクトを与えるギタープレイを志向するのであれば、アンディ・サマーズのギターに耳を傾ける時間をとるとよい。

☆

最後になったが、1991年のスティングのアルバム”…NOTHING LIKE THE SUN”のオープニングトラック”The Lazarus Heart”をご紹介しておきたい。

この曲と、続く”Be Still My Beating Heart”にアンディ・サマーズは参加している。

聞くところではこのアルバムのレコーディングにおけるサマーズの立場はいちセッションミュージシャンと同等であり、自由なクリエイティヴィティの与えられないものだったらしい。おそらく当時のスティングのマネジャーであるマイルズ・コープランドの辣腕によるものだろう。

しかし、このアルバムに参加のケニー・カークランド、ブランフォード・マルサリス、マヌ・カッツェといったジャズシーン注目の新鋭達とサマーズとのセッション、そこから生まれる楽曲がもっと多く世に出ていれば、と私などは思わざるをえない。

とはいえ、サマーズがカークランド、マルサリス、カッツェを招聘してのレコーディングというのは、おそらくギャラの都合もあり相当難しかったものと推測される。

サマーズ参加の曲がアルバム”…NOTHING LIKE THE SUN”に2つしか残されていないことは残念だが、しかし、この2曲がリリースされたことを喜びたくもある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?