シグニチュアトーン

まずこの曲の、ギターではなくトランペットを聴いてほしい。

TOTOのアルバム“FAHRENHEIT”のクロージングナンバーで堂々のリードをとるのはマイルズ・デイヴィス、言わずと知れた『帝王』である。

後にマイルズが明かしたところでは、この話を持ち込んだのはハービー・ハンコックだったという。

この時期のマイルズはレコード会社のコロムビアとの関係がこじれており、その腹いせの意図もあったのだろう、1万ドルというギャラを吹っかけたそうだ。この話を聞き出した相手に「一曲にしちゃ悪くないだろ」と平然と言い放ったというマイルズ、もはや常人の感覚ではついていけない。

マイルズはこの曲に参加した1986年の時点で60歳、約40年のレコーディングキャリアがあったわけで、トランペットを鳴らせば誰が聴いても分かる、あのマイルズの音が鳴るという境地に彼は到達していた。

さらに言えばジャズの帝王という称号もあり、たった一曲で1万ドルというギャラを要求できるだけのネームバリューもあったという証であろう。TOTOのマネジメントがどう思ったか訊いてみたい気はするけれども。

☆

私が元楽器屋店員であることを知った人から、

「本当に凄いギタリストって(他のヒトと)何が違うんですか?」

と尋ねられることがある。

「シグニチュアトーンを持っていること」

今の私はこう答える。

signature tone、何の芸もない直訳だと「署名入りの音色」となる。

もちろん、ギタリストの皆さんはシグニチュア(シグネイチャー)の意味をよくご存じだろう、著名なプレイヤーの仕様にあわせて設計開発された製品であることを示す、あのsignatureだ。

マイルズ・デイヴィスの例は極端だとしても、楽器を演奏し、再生メディアのむこうのリスナーに、ライヴ会場に詰めかけたオーディエンスに聴いてもらうことが目標のミュージシャンであれば、自分の鳴らす音に明確な個性と主張を感じ取ってもらいたい、と願うことだろう。

それと同時に、ここが重要だと私は思っているのだが、自分の音に乗せて自分を表現出来ているという確信をもってギターを鳴らすこともまた、シグニチュアトーンに求められる要素である。

自分でギターを弾きながら、こんなんじゃないんだよなぁ、と不満を抱えこんだり、そのうち自分の音に飽きてしまったりするのは、表現者たるギタリストにとって良くないことだ。

自分が本当に鳴らしたい音がまだ見つかっていないギタリストがいたなら、以下に三人のギタリストを紹介することでシグニチュアトーンというものの存在とその重要さをお伝えできればと思う。

☆

野暮ながら先にお断りしておくと、レジェンドと呼ばれる多くの名ギタリストの名が出てこないが、これは私が取り上げなくともすでに星の数ほどのレポートやレビューが世に出ており、どう考えても屋上屋を架すことになるので避けたのである。

それに、私がこのRockfish’s Workbenchの記事を読んでほしい、助けになりたいと思っているのはプロ/アマを問わず現役のギタリスト、特に周囲にサポートしてくれる者が居ない若いギタリストであり、彼らの役に立ち、励みになることを最優先としている。

読み物としての娯楽性の高さを求められるのであれば、申し訳ない、他をあたってほしい。私はキュレイターでもエンスージアストでもない、一介のギターエンジニアなのである。

☆

まず一人目はスティーヴィー・サラス(Stevie Salas)。

若い世代にはINABA/SALASでしか馴染みがないかもしれないが、80年代末には自身のリーダーバンド、カラーコード(COLORCODE)でアルバムデビューしている。

不運にもレコード会社の買収に起因する流通の停止に遭いセールスが低迷して「オリジナル」カラーコードはあっけなく解散、以降のサラスはソロ名義や複数のプロジェクトや他アーティストのプロデュースを続け、セッションワークも多くこなしている。

スティーヴィー・サラスの特徴をあげるとすれば、やはりその激情型の、ラフでアグレッシヴ、エッジーなサウンドである。そこにしっかりとパッションが乗っているのが聴き手にも伝わることもまた彼のギターサウンドの美点である。

サラスはカラーコードでデビューする前の1988年にロッド・スチュアートの、アルバム“OUT OF ORDER”リリースに伴うフォローアップツアーのギタリストに起用されたのだが、この時期にヘイマー(HAMER)社のオーナーと親しくなり、その縁でマーシャルの1969年製スーパー・リード100ワットと1968年製50ワット・ヘッドを入手したという。以降も長く使い続けているとのことで、このふたつがどれほどの名器か聞いたことがある方であれば、先の動画で聴けるギターサウンドの素晴らしさに納得がいくはずだ。

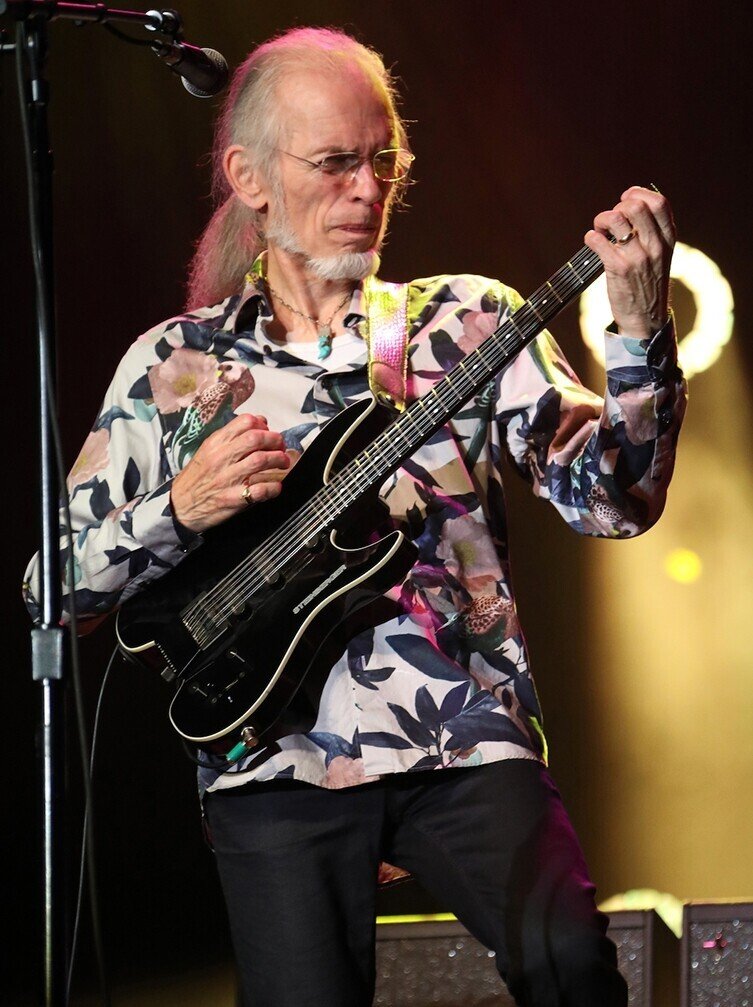

二人目はスティーヴ・ハウ(Steve Howe)にご登場願おう。

イエス、エイジア、GTRそしてソロと活動を続けるハウだが、持ち前のオタク気質もあり、かなりの数のギターを所有している。自分なりの使い分け方というのがあるのだろう、長いキャリアもあって使用機材は膨大な数になる。

一方でごく初期のデジタル方式のギターシンセサイザーや、発売当時はキワモノ扱いされがちだったスタインバーガーのヘッドレスギターなども柔軟に採り入れている。

先の動画でも、ギターこそ彼の分身ともいうべき1963年製ギブソンES-175だが、アンプはライン6のデジタルモデリングを導入している。

1991年リリースのドキュメンタリーヴィデオ“YESYEARS”の中でハウは自身のギターサウンドを、現在の流行とは系統の違う「ソフトエッジ」だと表現している。

考えてみれば彼がレコーディングやライヴで手にするギターの中で、ソリッドボディ、つまり中空部の無い一枚板のギターはストラトキャスターやテレキャスター、レスポールそして先述のスタインバーガーGM12弦モデルぐらいであり、他はギブソンのES系が台数、使用機会ともに圧倒的に多い。

また、これはセミ/フルアコースティックギターのギブソンES系を多用することと関係があるのかもしれないが、アンプはマーシャルではなくフェンダーをメインに据えることが多かったようだ。

ハイゲインで高出力なマーシャルよりも、50ワット前後でなおかつコンボアンプが多いフェンダーのほうがハウリング(フィードバック)のリスクが少ないのは確かであるし、フェンダーアンプのヴィヴィッドで高音域が明瞭なサウンドが彼の嗜好にあっていたと考えるべきだろう。

ソフトエッジというハウのギターサウンドだが、実は音の厚みとナチュラルなサステインがしっかり含まれた魅力的なものである。コードストロークはもちろん、歌い上げるような情感豊かなロングトーンを実に上手く曲中に配している。

イエス加入時にそれまで弾いていた泥臭いブルーズを封印する決意をしたといい、ベタベタな泣きのチョーキングを使わないプレイスタイルを貫いたというが、かといってギターサウンドまで無機質でコチコチになったりしてはいない。

もうひとつ、ハウはレコーディング時に使用したギターをステージでも演奏することをポリシーとしている。

もちろん機材的な制約はどの時代にも常にあり、特にアコースティックギターについては妥協を余儀なくされたらしいし、2000年代にはライン6のモデリングギターという文明の利器を導入しているが、60~70年代製のギターを惜しげもなくステージで演奏する姿にギタリストとしての自負と、過去の楽曲への愛情が見てとれる。

最後はピート・レスぺランス(Pete Lesperance)。

グランジ台頭前の1989年にアルバムデビューするもののセールスが伸び悩み、途中に改名や別路線への変更、さらには解散と再結成を経て現在も活動を続けるカナダのハーレム・スキャーレム(HAREM SCAREM、以下HS)のオリジナルメンバーにしてリードギタリストである。

彼の名を知らない若い世代も増えてきたことだろう。かつて日本のキャパリソンからシグニチュアモデルPLM-1および同3が販売されていたこともあったし、一時はヤングギター誌でもしょっちゅう顔を見せていたものだ。

そのヤングギター誌を愛読していた方であれば彼が影響を受けたギタリストとしてロニー・ルテクロ(TNT)とスティーヴ・ヴァイの名があったのをご記憶かもしれない。一方でデイヴィッド・ギルモア(PINK FLOYD)のギターサウンドにも惹かれたというから、フラッシーでエッジーなギタープレイだけに没頭していたわけではなさそうだ。

レスペランスのギターサウンドはヘヴィで鋭角的であり、粒立ちが良いので細かいフレージングが聴きとりやすい。特定の音域に偏りのある感じがなく、全音域に渡ってしっかりヘヴィに歪んでおり物足りなさを感じない。2000年代ともなればかつてのフラッシーで音程差の大きいフレーズもすっかり影をひそめてしまったが、それでもギターサウンドの激しさと豊かさ、瑞々しさは非常に高い水準にある。

90年代初期にアイバニーズRGシリーズをメインに据えていたレスペランスもしばらく後には先述のキャパリソン製シグニチュアを手にしており、その前後にはギブソンのレスポールスタジオらしき量産モデルもプレイしていたようだ。

また、これは時代というべきだろう、90年代初期ではレコーディング、ライヴともマーシャルJMP-1、そう、あのラックプリアンプの幻の名器を導入していた。

以降はライン6を選ぶこともあったし、近年のレコーディングではフラクタルオーディオのAX-FXを使用したという。真空管アンプの歪みに執着せずデジタル機材を採り入れる柔軟さもまた彼のサウンドを決定するファクターなのであろう。

☆

いかがだろう、多少なりとも刺激を受けるギターサウンドだっただろうか。

他にも素晴らしいシグニチュアトーンを持っているギタリストは多いので、機会を見つけてこれからも紹介できればと考えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?