ギター雑学② FENDERギターのネックグリップについて

それほど重要ではないが知っておいて損は無い、ギター系弦楽器の成り立ちに由来するスペックや形状をご紹介するシリーズの第2回はフェンダー(FENDER)社製エレクトリックギターのネックの、ほぼ全てにあてはまる特徴を採り上げたい。

☆

フェンダーの、テレキャスター(Telecaster)から始まりストラトキャスター(Stratocaster)、ジャズマスター(Jazzmaster)、ジャガー(Jaguar)、マスタング(Mustang)に至るまでのほぼ全てのギターのネック、とりわけ握り面であるネックグリップには共通する特徴がある。

ナット位置のぎりぎりまで

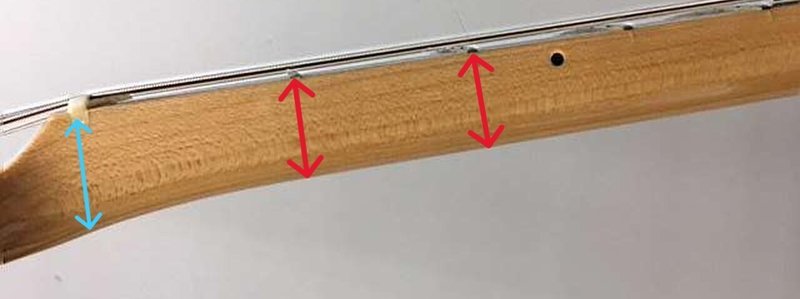

ネックの厚みの変化‐テーパー(taper)は一定

なのである。

厳密には上画像のように第1フレットからナットにかけて緩やかに厚みを増していくのだが、その形状は

ネックのセンターラインと呼応させており、結果として

ナットの真裏付近に特徴的なシルエットが描かれる。

これはフェンダーの、事実上の最上位であるカスタムショップ製品のみならずレギュラー(量産)シリーズ、メキシコ製、かつてのフェンダージャパン~現在のメイドインジャパン(MIJ)シリーズまで全て同様である。

このネックグリップの起源は40年代、フェンダー社がまだカリフォルニアの町工場だった時代に遡る。もちろん創始者レオ・フェンダーが健在だった頃である。

この時代のエレクトリックギターは専用アンプリファイア‐ギターアンプと、内蔵型マイクであるピックアップ(pickup)の発達によりリード楽器としての地位を確立しつつあった。

一方でリズム‐伴奏パートを任されることも多く、特にカントリーミュージックでは低音の厚みを補うべくローコードが多用された。

この、ローポジションのコードワークを邪魔しないネックグリップが当時のギターには必須のスペックだったのである。

レオ・フェンダーは

ラップスティールギターの開発により蓄積されたノウハウをもとに「スパニッシュ」‐立奏用ギターを当時こう呼んで区別した‐の量産に乗り出し、40年代終盤頃に

ブロードキャスター(Broadcaster、すぐ後にテレキャスターに改称)の発売に漕ぎつけたのだが、このブロードキャスターのネックには当時ほとんど使用例が無かったメイプルが用いられた。

さらに、ネックとその先のヘッドで角度が付けられるのが一般的だったのに対し、段付きによる高低差こそ設けられていたもののヘッド先端まで一直線になるネックを採用した。

後に伝えられるところによるとレオは自身の開発した角度無しのメイプル製ネックの、とりわけ強度についてはかなりの自信があったらしく、量産にあたってネック反り調整機構のトラスロッドを仕込まずに製品化するつもりだったという。

これに当時のセールス部門のトップ、ジョン・ランドールが猛反対し、ロッド無しのギターなど売ることは出来ない、とまで言い張ったためレオは考えを改め、以降のフェンダー製品にはトラスロッドが標準装備となった。

フェンダー以外のギターファクトリーが主にネックに用いたのはマホガニーであり、メイプルに比べると強度が低いとされる。

ボディが完全な空の箱であるクラシックギターやアコースティックギターであるうちはそれでも特に問題は無かったのだが、中空部の無い一枚板のボディを用いたソリッドボディ・エレクトリックギターが登場すると、転倒や落下などの不慮の事故で約3kg以上ある自重がかかった際にネックが折れてしまうケースが多発した。

これに対し、マホガニー製ネックを長く採用してきたギブソン(GIBSON)では70年代に入る頃から

ヴォリュート(volute)という補強用のこぶをナットの裏付近に設けた。

ヴォリュート導入前の60年代中盤にギブソンはネック~ヘッドの角度を17度から14度に変更したが、これは量産性との兼ね合いの他にヘッド付け根付近の強度を確保する意図もあったとされる。

ギター製造側としては必要最低限の大きさに留めているとはいえ、ローポジションのコードワークを重視するのであればヴォリュートは無いほうが良い。

その点でナット付近の補強を必要としないフェンダーのメイプル製角度無しネックは非常に強力なアドヴァンティッジがあった。

さらにいえばギブソンをはじめとする他ギターファクトリーではネックや指板の木材を使い分けることで製品のグレードを明確に分ける手法をとっていたが、フェンダーではその手を使わなかった。

今や伝説めいているが、かつてのフェンダー工場ではカタログ最上位のジャガーと、ステューデントモデルである下位モデルのマスタングではネックが共用であった。

他ギターファクトリーでは考えられないことだが、ジャガーの注文が増えてネックの備蓄が減った際にマスタングのネックの在庫をそのまま用いたということである。

これが量産、とりわけ製造ラインの管理にどれだけ大きなメリットがあったか、皆さん想像していただけるだろうか。

☆

以来フェンダーは現在の製品においてもネックグリップ、とりわけローポジションの形状には大きな変更を加えていない。

40年代ははるか昔、あの頃よりもエレクトリックギターの弦は細くなり(ライトゲージ化)、弦高は低くなり(ローアクション化)、ライトハンドや度を越した速弾きもそれほど珍しくなくなった(アクロバット化?)が、レオ・フェンダーが嚆矢をつけた角度無しのメイプル製ネックの、とりわけスリムかつ一定のテーパーに基づくネックグリップは以降のギターのベンチマークとなった。

レオがギターエンジニアリングに残してくれた遺産はまだ数多くあるが、その中でもローポジションのネックグリップ形状は、地味ではあるが大きな意味があると私は思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?