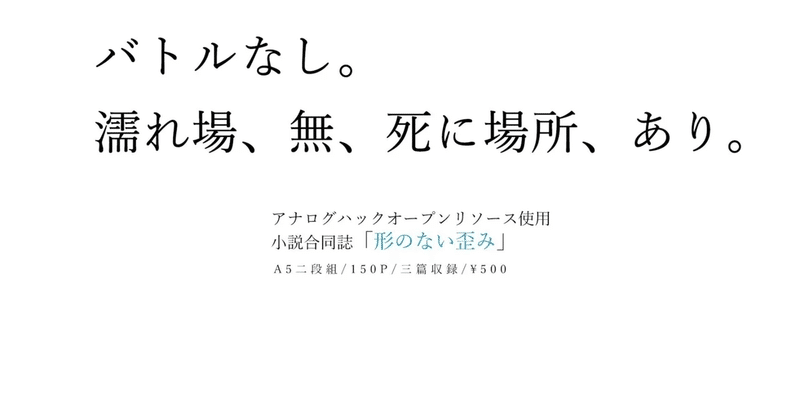

【既刊紹介1】形のない歪み

小説サークル「時速8キロの小蝿」は、毎年テーマを決め、三名のサークルメンバーが小説を持ち寄って合同誌を作成しています。

このnoteでは、弊サークルで頒布した既刊について紹介していこうと思います。

なお、既刊は全て、Boothにて、書籍・電子の両形態でご購入可能です。

今回は、記念すべき第1冊目『形のない歪み』についてです。

2018年9月9日に開催された「第六回文学フリマ大阪」にて頒布いたしました。文学フリマ初参加で、当時のサークル名は「Adolescencia」というものでした。

テーマは、『「アナログハックオープンリソース」(※)を使用したSF小説』です。

※アナログハックオープンリソース……作家、長谷敏司が著作で展開している設定および世界観を、誰でも自由に使えるリソースとして開放しようという試み。(Analoghack Open Resource - atwiki(アットウィキ))

以下に、各収録作の試し読みを掲載いたします。

ゐづみ「S complex 」

父子の間に挟まるアンドロイド。姉代わり、母代わり。 家族の器に押し込まれた肉と鉄の歪な交わり。

母さんのことを思い出そうとすると、その顔はいつも涙に濡れていた。

そしてたまに、その面影にシズネの顔が重なる時がある。

母さんとはもうずいぶん会っていない。幼いころの記憶は日々朧げになっていって、思い出の中の母さんの姿にはどんどん靄がかかっていく。今ではもう表情や仕草のほとんどを思い出すことができない。

それに代わるみたいに、シズネと過ごした時間の記憶ばかりが増えていく。

母さんの顔を思い出してみて、それがシズネの顔なのだと後になって気が付く。二人はとても似ているから。

涙を流す母さん。僕が思い出せる数少ない彼女の顔。父さんへの失望と僕への慕情とが綯い交ぜになった、哀しいその表情。そこにチラつくシズネの面差し。

でもそんなはずはない。

シズネが涙を流すことは、あり得ないから。

一

僕が七歳の誕生日を迎える数日前に、母さんは家を出ていった。

父さんが在宅の自営業者だったこと、収入も多く経済的に優位だったこと、何より母さんが親権を放棄したことがあり、離婚後は父さんが僕を引き取った。

後になって知ったことだが、一番の原因は父さんの夜遊びだった。

母さんが僕のことを愛していなかったわけではないのだと今でも信じている。ただ、家族の生活の中で、母さんの精神が日を追うごとに摩耗していたことは幼心にも感じることができた。

母さんのことを愛しているといいつつ、夜中に家を出て帰ってこない父さん。少なくとも家にいる間は良き父、良き夫であった。家族を大事に想っているのだと口癖のように日々謳っていたし、それはきっと嘘ではなかったのだろう。ただ、性に関しては奔放なところがあり、身を固めてもなお女遊びを辞めることができなかったらしい。そのことは当然のように母さんも察していた。けれどそれを糾弾することも容認することもできず、鬱屈した思いを胸の中に溜めこみ続けていたのだろう。

母さんは日中働きに出ていて、息子である僕と接する時間は父さんよりも少なかった。僕自身、母さんとあまり遊べないことに苛立ち、わがままを言って困らせたことも何度かあった。そのことがより母さんの精神を追い込んでいったのではないかと、今更になって後悔している。もちろん、まだ幼かった僕にそんな自制を求めたって仕方のないことだけれど。

母さんの結婚生活にはきっと幸福が足りていなかったのだ。

ある日糸が切れたように無気力になり、仕事も家事も育児も、すべてに対してのやる気を喪ってしまった。父さんは激励したがその言葉が届くはずはなく、ごく短い期間のうちに調停は進み、母さんは家から居なくなってしまった。

そして数日後に、シズネがやってきた。

「ハッピーバースデー、ミナト」

ある日学校から帰ると、リビングにラッピングされた大きな箱が鎮座していた。大人の男性よりもさらに一回り大きい。

圧倒される僕の隣で、誕生日プレゼントだよと父さんが優しく言った。

開けていい、と問うや否や返答も待たずに僕は包みを広げる。

目に飛び込んできたのは、ポップアップ広告などでよく目にする企業ロゴだった。日本の大手hIEメーカーのハイブランド製品であることを示すマーク。

白を基調としたシックなデザインの箱に製品ナンバーが銀箔押しされている。情報量の少ない静謐なパッケージは、ブランドに対する自信の表れだろうか。目を瞠るほどの高級感に、幼い僕は胸を昂らせた。

戸惑いと興奮を抱え、僕は徐にパッケージを開いた。

そこにシズネは眠っていた。

緩衝材のベッドに包まれ保護フィルムの布団を掛けられて、瞳を閉じ、音もなく佇んでいる。

「hIEだ!」

humanoid Interface Elements、通称“hIE”。言葉を話し、コミュニケーションをとり、家事や労働など生活のあらゆる場面で人間をサポートするヒトのカタチをしたアンドロイドだ。二〇六〇年代より普及が始まり、現代では人間の生活に欠かすことができないほどに浸透している。

きれいだ。箱の中で鼓動すらしていないシズネを見て、当時の僕は確かにそう思った。

hIEの姿は技術の進歩とともに日々ヒトのそれに近づいている。高級機ともなると、見た目だけなら全く区別がつかないほどだ。

どれだけヒトに近づけるか、それはアンドロイド開発の至上命題だ。ヒトの手でもってヒトの似姿を創造する。それを操り、使役し、生殺与奪を意のままにする。或いは神にも等しい所業を人間は探求して止まない。そしてhIEという存在は、その一つの到達点であった。

hIEはあくまで道具だ。どれほど見目麗しくても、肌の質感や毛先の細部に至るまでのあらゆる要素が再現されていたとしても、それはヒトのカタチをしたモノでしかない。

だが当時の僕には、箱の中で眠るシズネのことを道具だとはとても思えなかった。

十八歳くらいの女性をイメージしたモデル。大人の女性には少し及ばない程度の、幼さを僅かに残した顔の造形に対し、やや豊満に感じられる肢体。出会いがもう数年遅ければ、かなり扇情的なそのプロポーションに思わず目を逸らしていたことだろう。

まだ物心ついて間もないころの僕は当然そんな意識は持たなかった。

きれいなお姉さんだ。ただただ、そう思った。

ハイブランドのhIEといえば安くとも数百万、高ければ一億は下らないものまで存在する超高級家電だ。父さんが経済的に不自由してはいなかったとはいえ、小学生の息子に与えるにはいささか過ぎたおもちゃだった。

「ごめんな、ミナト。母さんがいなくなったのは父さんのせいなんだ。父さんがもっとしっかりしていたら……。これからは父さんも心を入れ替えるから、許してくれるかミナト」

それは父さんなりの贖罪だったのだろうか。

そう言って父さんの表情が曇っていくことが、その時の僕にとっては何よりも辛かった。

母さんが出て行ってしまったことは哀しかったけれど、だからといって父さんのことを憎んでいたわけでもない。というより、父さんと母さんが別れたのだという実感がこの時はまだ湧いていなかったのだ。思いつめた母さんの姿を見ていたはずなのに、きっといずれ帰ってくるのだろうと僕は楽観的に考えていた。

「ぼく、へいきだよ。それよりこのおねえさんをはやくおこしてあげて」

僕はゆっくりとシズネを覆う保護フィルムを剥がした。胴体はタイトなボディスーツに包まれているが、腕や脚は、きめまで精緻に再現された素肌を晒している。

掌を軽く指でつついてみると、ひんやりとした機械的な冷たさと人間らしい瑞々しい弾力があった。

生きてはいない。当然のことながら。そして、死んでいるわけでもない。

初めて触れたhIEの感触に、僕は胸を高鳴らせた。

僕に促されるまま、父さんはシズネを起動した。

パワーボタンを押し込み、しばらくすると瞼が開いた。

黒曜石のような艶めく瞳と視線が合う。

しばしの沈黙の後、瞬きをしてから彼女は微笑んだ。

「はじめまして、オーナー、ミナトちゃん。私の名前はシズネです」

澄み渡る声で謳い上げるように、シズネは僕の名前を読んだ。清水のように淀みなく、鈴の音のように凛としていて、日向のように暖かな、優しい声だった。

そのたった一言で、僕はシズネに心を明け渡してしまった。

父さんはディーラーで事前にセットアップを済ませていたのだろう。彼女は僕の名前も、父さんがオーナーであることも、自分がシズネという名前だということも、すでに知っていた。

「今日からこのシズネがお前のお母さんの代わりになってくれるからな」

シズネの肩に手を添えながら、父さんが言う。

その発言は、常識に照らせば無神経というものだった。道具であるhIEに母親の代わりをさせるというのは、子育てがモジュール化可能な家事の一環でしかないと捉えていることと同義であり、前時代的だと批判されても仕方がない。hIEには感情がなく、母親が当然持ちうる子供に対する愛情を抱くということもできない。母親の振る舞いとして理想的な行動を選択することはできるが、そこに魂は宿っていないのだ。hIEに可能なのはあくまで家事の補助であり、母性の委託先とするには荷が勝ちすぎている。

当時の僕がそこまでのことを考えていたはずはない。それでも、父さんの言い方には違和感を覚えずにはいられなかった。

「おかあさんはおかあさんだよ。だれもかわりなんてできないよ」

何よりもお母さんと呼ぶにはシズネの見た目は若すぎる。七歳の僕であっても、高校生にしか見えないシズネをお母さんと呼ぶことはさすがにおかしいと思った。

僕はそっとシズネの手を取った。先ほどとは違い掌からは体温が感じられる。汗をかかないはずなのに、しっとりと吸い付いてくるような皮膚の感触がした。

僕はエスコートするようにゆっくりとシズネの手を引いた。僕に誘われるままに、緩衝材の中から抜け出してhIEが我が家の床に降り立った。箱の中で格納されていた長く艶やかな黒髪が腰のあたりまで落ちてくる。

膝を折って僕に目線を合わせた後、シズネは優しく抱きしめてくれた。

「ありがとう、ミナトちゃん」

きっとこの時点では、父さんはシズネに育児サービスクラウドと母親型のパーソナリティウェアを適用していたはずだ。

人々が母親という存在に求める行動の規範。クラウドに蓄積された母親“らしさ”の集合。こうして抱きしめることが、母親として最も望まれる行動なのだと、クラウドは判断したのだ。

しかしそれは、僕の望むところではなかった。

きっと母さんも僕に同じことをしてくれただろう。母さんとの思い出はあまり多くはなかったが、抱きしめられると少し面映ゆいけれどとても幸せな気持ちになれたことはよく覚えていた。

僕の母さんは母さんだけだ。

シズネは母さんにはなれない。

「シズネおねえちゃんはね、おかあさんじゃなくておねえちゃんなの」

その日から僕とシズネは姉弟になった。

父さんはあまりシズネを外には出したがらなかったけれど、僕は彼女と一緒に買い物に行くのが大好きだった。

大人の男性が若い女性型のhIEを連れて街を歩く姿は、しばしば奇異の目の対象となる。中年男性が十代の少女を模したモデルを連れ歩くともなれば、多くの人間がその利用方法を邪推するだろう。

だが幼い子供が街でhIEと過ごすことには、概ね社会的な理解が得られている。カメラとセンサの集合であるhIEは子供の保護監視を任せるのに適している。家庭におけるhIEとは家事の委託先であり、育児を含めどこまでを機械に任せられるかという判断は各家庭にゆだねられている。子供の家庭外での行動までhIEに任せてしまうのはネグレクトであると主張する層も一部存在するがそれもごく少数で、子供を持つ親の大抵は育児における心身の疲弊をよく理解しているため、hIEの利用は仕方がないのだという意見が大勢を占めている。

買い物には徒歩で行くことを僕は望んだ。全自動車を使えば楽で安全なはずだしシズネもいつもそれを提案していたけれど、僕は受け入れなかった。

昼下がりの街を、お姉ちゃんと手を繋ぎながら歩く。その日学校であった出来事や、そのとき思ったこと、明日は何がしたいかなど、他愛もない話をしているのが楽しかった。シズネは僕の話を笑いながら聞いてくれた。相談事をすれば適切な回答をすぐに用意してくれた。それは当然、クラウドから引用してきた答えではあったのだが、当時の僕にとってはシズネは優しくて頼れるお姉ちゃんだったのだ。

シズネがやってきてから一か月もしないうちに、僕はシズネを家族同然だと認識するようになっていた。hIEという存在やその美しい容姿に緊張したのは最初の数日くらいで、気が付くと家の中にシズネがいることが当たり前になった。

父さんはシズネがやってきたその日のうちに、姉型のパーソナリティウェアを適用した。いくつか種類がある中から、一人っ子の少年を対象とした人気のサービスを選択した。

そうして、今のシズネが完成した。

母親のシズネと姉のシズネ、どこがどう変わったのかを具体的に説明することは難しいけれど、どこか親しみが感じられるようになったのは確かだ。兄弟のいない人々が姉という存在に求める振る舞いの集積。それは当然、僕が求めるお姉ちゃんという存在にも合致した。

hIEはコミュニケーションをとる相手の反応を見て、その人が欲する最適のレスポンスを返す。そこに心や魂といったものは存在せず、機械的に選択された行動だけがある。僕の言葉や行動の一つ一つに対して、シズネは僕の求める“姉”像を実現してくれた。そんなシズネと居る時間がやはりとても楽しくて、自然と心を許してしまっていたのだった。

「今日の晩御飯は何にする、ミナトくん」

「ハンバーグ!」

「もう、一昨日もハンバーグ食べたよ?」

「だってシズネおねえちゃんのハンバーグおいしいから」

「ふふふ、ありがとう。ミナトくんが喜んでくれてお姉ちゃん嬉しいわ。でも、おんなじメニューばっかりだとお父さんが飽きちゃうから、今日は別のものにしましょうか」

スーパーにつくと、その日の食材の値段を見ながら二人で献立の相談をする。といっても、幼い僕は一方的に注文を付けるだけで、シズネはそんな僕の手綱をうまく握りながら軌道修正をしてくれる。

父さんは食にはある程度のこだわりを持つ人で、食材も工場で作られるものや合成食糧ではなく、伝統的な農場や畜舎で作られているものを好んだ。そういった伝統農場で作られる食材は、工業農場のものとは違い価格が安定しないため、その日の売り場を見て献立を考える楽しさがあった。

「今日は豚バラ肉が安いみたい。昨日のキャベツがまだ冷蔵庫に残っているから……『キャベツの肉巻き』、『豚の生姜焼き』、『豚とキャベツのクリーム煮』、あと『お好み焼き』とかもできるわね」

「おこのみやき! たべたいたべたい!」

トレーを吟味するシズネの隣で、飛び上がって喜ぶ僕。

冷蔵庫の中身とその日の安価な食材との組み合わせで作れそうな料理を、シズネはクラウド上から検索し、僕に教えてくれる。僕の嗜好順にソートされているので、その提案に間違いはまずない。

シズネの体に抱き着きながら、「おこのみやき! おこのみやき!」と繰り返す。「はいはい」と苦笑を浮かべながら、シズネは必要な食材を買い足していった。

街を歩いていると知らないhIEに声をかけられることがある。

治安維持を目的として、街には自治体が所有しているhIEが巡回している。人間の姿をして社会に溶け込みながら、日々の状況を記録する監視カメラの役割を担っている。また、街ゆく人々にアトランダムに声をかけることで犯罪抑止とコミュニケーションの活性化も図っている。その施策は広く認知されていて、声をかけられた人の多くも何かしらの反応を返すようになっている。

買い物を終えて、僕はシズネと手を繋ぎながら帰途についていた。夕焼けの赤に照らされて、街に二人の影が長く伸びていた。

すると、すれ違いざまに女性が僕に声を掛けてきた。

「あらぼく、お買い物の帰り?」

「うん! おねえちゃんとおかいもの。きょうのばんごはんはおこのみやきなんだよ」

「そうなの、よかったわね」

嬉しさ一杯に僕が返事をすると、女性も楽し気に笑顔を向けてくれた。

この女性もhIEだとすぐに気が付いた。

シズネ以外のhIEを見かけるとき、僕はいつも誇らしい気持ちになる。ハイブランド製品であるシズネは他のhIEに比べて圧倒的に美しく、僕はそれまでシズネよりも綺麗なhIEを目にしたことがなかった。

ヒトと同じカタチをしているhIEは、たとえ安価なものであっても肉眼での見分けがつかないことがある。瞳をのぞき込んだり、挙動を観察すれば判断することも容易だが、ふいに声を掛けられた時などは、しばらくそれが人間なのだと勘違いしてしまうことも珍しくはない。だが僕にとってのhIEの基準はシズネであり、一般的なhIEでは見た目にどうしても見劣りを感じてしまう。人間のカタチを模したhIEのより美しい形態、それはある意味人間以上の美貌を備えた存在だと言える。

僕の目には、シズネ以外のhIEはどこまでいっても人間未満、不気味の谷の中に沈み込んだ違和感を内包する対象として映ってしまう。

目の前の女性はただのhIEだ。街をパトロールするための道具でしかない。

けれどシズネは、お姉ちゃんは違う。

二、三言葉を交わしてから去り行く女性に手を振った後、シズネの顔を見上げる。向かいに沈む赤々とした夕日に目を細めている。「ちょっと眩しいね」と呟いてから、すこし困ったような表情で僕を見下ろした。眩しさを感じるはずのない機械の瞳で。

「シズネおねえちゃん、だいすきだよ」

「あら、どうしたのいきなり。ふふっ、お姉ちゃんもミナトくんのこと大好きよ」

僕はシズネの手を握り直して、そこから伝わる温もりを強く意識しながら再び帰路に付いた。

マリアチキン「hIE買うな」

外付けの自我となるアンドロイドを発注する。 ただし健全な自我とは限らない。

一

昼過ぎに起床することに罪悪感を覚えた経験がはたしてあっただろうか、ということを気づいたら考えていた。

昼過ぎに目が覚めたにもかかわらず、それに無感情なことを自嘲していた時間がおそらくあって、起きてすぐで頭がぼんやりしていたから、その時間のことを忘れているんだろうと思う。デジタル表記の午後一時を見た覚えだけはある。今は二時前なので、四、五十分はそういうことを考えていたか、あるいは数分だけ起きていてそのあとは二度寝をしたのかもしれない。そしてそういう経験はさすがにあったと思う。

心の中の整理を一生やってることに飽き倒しているのだが、これが癖になってからもう十年以上経っているので、辞めるのにはかなりの労力がいるはずだ。だから飽きを無視してやり続けている。突き詰めたら狂って死ぬやつだと思う。

これから昼食を作ります。

食物繊維から一枚の食物繊維を引き剥がして、粗く割いてから塩もなにもかけずに口に入れる。良くて畜生か悪くて益虫という絵面だが、それは人間社会の中だけで通用する価値観を通して見た場合でのことなので、一時的にでもそれを無視すれば家畜や昆虫と同じだとしても自己卑下は起こらない。

次に、自慢ではないが私は玉子を片手で割ることができない。ゆで玉子のカラをキレイにむく方法なら知っているが、目玉焼きのほうが食べたいので、忸怩たる思いで両手を使って玉子を割り、フライパンに落とす。目玉焼きには塩派だがイデオロギーはない。党の会合にも行ったことがない。参加の可否を問うハガキも来ない。

食パンをオーブントースターに焼いてもらう。食パンを自力で焼ける人間は地球上に存在しない。玉子のくだりと順番を逆にすれば焼き上がるのを待つ時間を潰すことができた。

焼き上がれば完成。こうすることで朝食を取らない人間たちに、かりそめのマウンティングをする気力が湧いてくる。できたものは皿に盛ると、不必要な貧乏臭さを回避できるので良い。

以上の調理過程を履行しながら考えていた。最近何を食べても味がしない気がする。舌が悪いのか精神性のものなのかわからない。可能性はなくはないが、たぶん食べる物の問題ではない。その可能性を考えると逃避になる気がする。しかしそうでないなら改善する方法がわからない。

昨日の晩から今日の朝にかけての時間の中に散りばめられた、数分ほどの短いスパンで書き留めた「やることリスト」を書き出した紙が机の上にある。それを脇に寄せて雑を極めた昼食を摂る。食事のためのスペースを作る目的であり、今日やることを無視したことにはまだなっていないのだが、発生する理由も発生したことで及ぼす効果もない罪悪感がよぎる。小石のような不快感をぜんぶ拾っていけば、誰もが絶望の中で暮らしていることに人類は気づけるのだが。

どけたリストをまた取り上げて、そこに書かれていることと記憶の中の「やらないと」と思っていることを比べる。特に違いはないので、結果的に紙に書き出した意味はなくなってしまった。なんならリストに載っていないのに頭には残っていることもある。昨晩から明朝にかけての数時間にばらまかれた短い時の群れが水泡に帰している。ただ生活リズムを改善しなかったということにしかならない。

いや分かってる。忘れる可能性があることをメモに残しておくのは普通のことだ。それをしなくてもよかったかは後からじゃないとわからない。その結果が「しなくてもよかった」としても、それだけで自分を貶めるのはすこしきびしい。

しかしその短い時の群れの前後を埋め立てている数時間は何をしていたんだ。ネットサーフィンと積み本を読むフリをしてただけだろ。その積み本はあらかじめどけられているが、机の上のすぐそこにある。手にとって開くまでもなく栞の位置は変わっていない。つまりなんだ。昨晩から明朝にかけての数時間が水泡に帰している。生活リズムの改善を試みるべきところ、それをしなかったということにほかならない。

無の溜まったプールに浸かっているような日々だ。こういうことを考えているからご飯の味がしないんじゃないのか。しかしこういうことを考えると食べ物の味がしなくなる理由もわからない。

調理士の人には絶対に見られたくない食事が終わる。パンくずをこぼさないようにしてコピー用紙をまるめてゴミ箱に押し込んだ。紙は割れないところが良い。食事中に置き場所を何回か変えたリストを机の真ん中に置きなおす。それでようやく罪悪感が消える。罪悪感を消すためだけに置いたのではなく、これを実行しなければならない。自分の頭の中ではなく外側に出力されたものを目の前におくことで、それと向き合わないといけないという圧迫感が発生する。だから昨晩から明朝のことはいいじゃないか。

リストにはとても面倒なことが書いてある。計画をたてている最中に実行するときのことを思い出すとやる気がなくなってしまうので、必要なことや必須ではないけどやっておいたほうがいいことでも、何でもひとまず後先は考えずに書き留めよう。そういう発想のもとに出来上がったリストだ。書いているときに無視したわずらわしさが、想定していた通り、実行しなければいけない今の段階になって顕在化している。しかしただ面倒なだけで、嫌ではない。

今日終わらせるのは一つめの項目だけでいい。まずこれを終わらせなければ他の項目の難易度が下がらない。

そしてその一つ目の項目に、チェックを入れるか斜線を引くために、まず他人を頼らなければならない。

ほかの文と同じ筆圧で、悪びれる様子もなく「他者に相談する」と書かれている。文字で悪びれるというのはどうやればいいのかと思ったが、「悪びれています」という気持ちがあることを文章にして書けばいい。自分が読むメモなのだから何を取りつくろう必要があるかという正論に文句はないが、何のごまかしもないこの文には少しの情けなさを感じた。今後は未来の自分にも気を遣わなければならなくなった。

ねぼけていたときに時刻を確認してから、ずっと触っていなかった携帯端末を布団から拾う。ほぼ目覚ましとしてしか使っていなかったこれが、その機能すら使わないようになってどのくらい経つのか。「数えるのが嫌」という理由によって計り知れない時間が経っていても、操作方法を忘れない人間の脳の仕組みに助けられながら、アドレス帳を開いた。

日が暮れる前に遮光カーテンを閉めたり、あらかじめ電池が切れている壁掛け時計を「してやったり」という気持ちで見たりなどしながら、友達だと思い込んでいる相手に送るためのメッセージの内容を考えていた。直接会って会話することを意味する二字熟語を思い出せず、ネット検索で調べたりしているうちに、計り知れない時間が経っていたので、私の人生でやってきたそれの中では下位であるにしろ、絶対にしたくなかった妥協をして、相談したいことがあるので会って話したい旨の文面が出来あがった。やみくもに送信したところで、やることリストの第一段階が終わった。

数時間から数日後には、送った相手から肯定を意味する短い言葉と近い日付の記載されたメールが返ってくることになるはずだ。それまでリストの実行は中断になる。おそらく自己嫌悪をして待つことになると思う。

数時間後、肯定を意味する短い言葉と明日の日付が返信されてきた。その数時間の間、私が何をしていたかを説明するつもりはない。ただ、フライパンはちゃんと洗ってある。

二

自分で何かを決めて行動に移す前に、誰かに話すという工程を挟みたくなる精神的な癖が、いつからついたのかわからないが私には備わっている。自分ひとりの考えだけでは判断を誤るから、この癖が役立つことも多かったはずだが、実行が著しく遅れる。一長一短の一長を取れているのかは統計を取っていないのでわからない。「経験を活かす」ということを私もやってみたい。

こういう理由で、私が昔からの友達だと思い込んでいる相手を訪ねる。友に対する情は見えないので、相手からのそれがあることには確信を持てない。友達宅は徒歩で行くと遠いが、自転車だと早く着きすぎて心の準備ができない。ところで私は友達の家を訪ねるのに心の準備がいる。

無限の寄り道をしながら自転車で行こうかと考えたが、到着時刻をすでに連絡してある手前、寄り道をするにはその分だけ出発時間を前倒さなければならなくなる。無意味。

せめて自転車のカギがなくなっていて、もたつきたい。自転車のカギをなくしたことは何度もあるが、あれはとても情けなくてつらい気持ちになる。急に不安になって、カギがあるだろうと思い込んでいる所を探してみた。思ったとおりあった。もたつくことはできなかったが、それを残念に思う気持ちはない。

時計を見上げるとありえない時間だったので混乱した。たまに不便になるし、時計の真下に置いてある電池を入れてしまおうか。そんな暇があるかどうか、三度目の携帯で確かめる。これを逃すと絶対に遅刻する、でも少し甘く見積ってあるその出発時間を一分過ぎていた。これは車を除いた交通手段のうちの最も速いもので行く設定で計算した時間だ。

特に急いだりはせずに、適当な服に着替えてから玄関へ向かう。行動する前に心の準備を整えることを一回くらいやってみたい。

劣化ではなく材質や天気の関係により灰色をしたマンションの前に、謎の交通手段を用いて到着した。人によっては徒歩で登る階数にエレベーターを使って登る。自分の心の横着することを非難する部分を、懲らしめるか引き剥がせないかときどき考える。

エレベーターを降りてすぐ近くに友達の住まいがある。少し躊躇する。「友達の家に着いて、インターフォンを押すかどうか迷った」という経験があるか、国民の魂にアンケートを取りたい。私はある。

昨日ひさしぶりに使ったついでに、携帯のメールで呼び出そうかと思ったが、何かが気になってインターフォンに視線を戻した。まるで新品のような清潔さで、「汚そう」と思って押してしまった。ところで、携帯を昨日使ってから今までは十時間以上隔たれているのに「ついで」が成立するのかという問題について、今後取り組むことはない。

あの音が家の中で鳴っているのが聞こえる。しばらく生で聞いていないはずだが、なぜか懐かしみはない。

「はいはい、今いきますー」

「あああ待って私が出るから」

微妙な防音が働いた、二人分のこもった声が中から聞こえる。心の準備が無駄になっていく感覚がする。

エレベーターを見返したが、すでに別の階に行ってしまっていた。その反対側に階段があるが、十部屋分は離れている。玄関が開くまで十数秒としても、その間にたどり着くのは無理だと思う。真後ろの柵を越えて下の階に飛び込めば階段を下りるより早く逃げられるが、ほぼ確実に失敗する。すると地面まで落ちるので、重傷で済めば救急車を呼ばなくてはならなくなる。もちろん友達にも知らないもう一人の人にもバレる。軽傷か致命傷で済ませる技術は培ってきていない。するなら、階数が八階もあればほぼ確実らしいが、ここは何階だったっけ。七階だ。まあまあ、たぶんいけるだろうが、生の終わりは一生ものだからなるべく万全を期したい。頭から飛び降りればいけるか。

振り返って柵に手をかけるだけかける。そこで気づいたのだが、声が聞こえてから出てくるまでが長くないか。もうドアのすぐ向こうにいるんじゃないのか。ドアスコープでこっちを見てるんじゃないか。

片足を後ろに振って玄関を蹴ってみる。物騒な音と「うわ」というこもった声が聞こえる。もう一度振り返ってドアスコープを見詰める。今後に備えて、キリや千枚通しを通販で注文しようかと思った。

寝室を兼ねた書斎に通されている。最後に来た時の記憶から概ね変わっていない。ただ当時は、物が少なくて一人で住むには広そうだと思ったが、今はもうそんな感覚はしない。

「いや、出ようと思ったら君が家の前でおもしろい顔してるから」

高そうなオフィスチェアに座って友達が何か言っているが、他に気になることがあって頭に入ってこない。無視すると会話が成立しなくなるが、どうやって言及すればいいかわからない。

「ああ、おわびにお茶でも出そうかな」

そう言って立ち上がる。部屋から出ていこうとするので、あわてて引き止める。

「ん、お茶はいらない?」

いや、あの。

指をさすのがなんとなくためらわれたので、手を曖昧にベッドに向けた。友達はそのベッドの方を見て「ああ」と、それだけで察せられだろうか。

「ユーちゃんは、家政婦さん代わりってわけじゃないんだよ」

ユーちゃんっていうのか。

そのベッドの上には、とてもリラックスした様子で漫画を顔の前に持って開いている人型の物体がある。理由は本当にわからないが、茶色い無地の紙袋を被せられている。それは二人分の視線に気づくと、本を閉じて、私の横の友達にしゃべりかけた。

「あー、自己紹介いる? かな」

こもった声だった。

どうだろう、わからない。

「いやいいよ、こっちで説明するから」

「あっそう」と言って、もう言ってしまうがhIEは漫画に向き直った。なんでhIEが漫画見てるんだよ。

お茶を取りに行くのをやめた友達が、改めてオフィスチェアに座った。ゲスト用のイスなどはないので、私はその場に立ち尽くす以外になかった。なんでこんな目に遭わないといけないんだ。

「そんなとこ立ってないであっちに、そっか、ユーがいるのか」

そうだよ。

「あっ、いいよいいよ。出とくから」

「ごめんね、気をつかわせちゃって」

ユーというhIEは起き上がって、漫画だけ持って部屋から出て行った。私も一言詫びようかと思ったが、しどろもどろになりそうなので黙った。今日一番賢いムーブだったと、あとで思えるといい。

空いたベッドに腰掛ける。hIEがお詫びもお礼も言わなかったことを不満に感じていないか、友達の顔を見た。

「そんな顔しなくていいよ」

どんな顔をしてるんだろうな。笑い混じりに言われた。

hIEといって、人間のできるあらゆることを代わりにやってもらえる人型のロボットみたいなものだそうだ。一昨日から昨日の朝にかけてネットで調べていたので、しばらくのあいだ説明できるほどの理解はある。家の外にはたくさんいるが、家の中にいることも少なくないらしい。外にいるのは私もよく見る。

買ったんですか、と聞いてしまった。もう少し言い方を工夫するべきだったという感覚がまとわりつく。われながらしつこいと思う。

「そう。ちょっと前から」

友達の顔はさっきから変わっていない。私がhIEを警戒していたときに、しゃべりながらしていた薄笑いのままだ。

「家庭用のだけどね。掃除したりごはんとか作ってもらうのが一般らしいけど、ユーは、居る用かな」

ちょっと待って、検索するから。

「イルヨウを? 出ないと思うよ」

言い方は悪いけどヒモみたいなものかな、と前置きした。聞く気が起きないな、と思った。

玄人向けのやつですか。

「なんかバカにしてない?」

無視して先をうながすように黙ると、友達は詳しい説明をしてくれた。こういうことは自分がやられる立場ならとても不快になる。

「基本的に家にいるだけで、そのことに価値を見出すコンテンツなんだよ」

糠「庭師の詩」

実在神によって手入れされ、最善の運行が敷かれた世界。 では妻子の死もまた最善か。神を糾弾する老賢スキョグルの放浪譚。

一

数頭の羊を連れた牧者が注意深く周囲を伺っている。街路を行く馬車に気付くと、杖で羊どもを御し、羊と馬との不幸な接触を避けるよう心掛けた。何頭かが身を震わせ、耳をしきりに上下させながら低く唸った。

老人は羊の声とともに消失点へと吸い込まれていく牧者を眺めていたが、ふいに身体を丸めて惨めに咳き込んだ。全身を微動させながら、絶句するような呼気でもって、喉をこれ以上に乾燥させることは不可能であろうほどに乾燥させる咳を繰り返した。善良な市民が老人の隣に居合わせたならば、この世のあらゆる責め苦を味わうよりもなお惨めな気分を分かち合ったことだろう。

老人の容姿は少しく人目を引く。器用にもくの字に折り畳んでなお高い上背の痩躯ではない。長衣の被りから覗く肌である。使い古した便所紙じみた皺だらけの顔は、ところどころに濃藍の斑点が散りばめられている。ごろた石もあれば泥濘みもある、整備の行き届かぬ街道によって馬車が激しく揺られるたび、老人は何度となく体勢を崩しかけた。

「大丈夫かね。首都はまだ遠いが、まさか途中で倒れやしないだろうな」と馭者が振り向き、うんざりしたようすで声をかけた。

老人は何ごとか返そうとしたが、再び絶句と痙攣を繰り返したのち、ようやく次のように言った。「もしそうなったならば、そしておまえが望むのであれば、私を路傍になげうってしまえばいいとも」

「そいつは人の道にもとるよ。商いの道にもだ。あんたが私を人の道から外れるよう仕向けないことを祈りたいね」と、馭者は眉をひそめて呆れるように言った。彼の仕事は護民官に認可を受けたものであったが、何も客の出入りのすべてを精査されるわけではない。かといって消極的な殺人に心躍らせるほど、何もかもに飽き果てているわけでもなかった。

こみ上げる悪寒にうかされたまま、老人は次のように言った。「心配しなくたっていい。この世はすべて絶対神の御心のまま。何となれば、おまえや私が人の道を踏み外すこともまた、なにがしかの意味を持つのだろうからな」

こうした態度は馭者を辟易させ、彼を本来の仕事に向かわせた。結果として車輪が街路のさまざまに足を取られる機会が減ったのであれば、これはまったく神のわざと言うほかないだろう。老人が荷台席に体重を預けながら考えたのはこういった次第であった。

老人の様相が落ち着きつつあることを悟り、馭者は口を開いた。「なあ、あんた。まさか、その身体でずいぶんと長旅をしているのかね」

職業病というべきか、客を退屈させないことにある種の使命感を抱く者に見られる悪癖だった。あるいは、また別種の職業病、つまりは客の人となりを詮索せずにはいられない病に罹患する者やもしれぬ。「そうさな」と老人は一言のみを返した。

沈黙が再び意気揚々と歌い始めた。車輪の伴奏は間断なく、蹄鉄もきまった調子で打鍵を続ける。そこに荷台がまったく気紛れな塩梅で身を軋ませれば、実に独特の諧調が織りなされることに老人は気付いた。こうした発見に気をよくした老人の胸に馭者の言葉が遅まきながら沈み込んできた。実際のところ、老人は長旅のさなかにあった。

老人は名をスキョグルといい、遠く北の地の世捨て人である。生まれは卑しき売剣家の血筋で、戦地を転々とする幼少であった。十にもなると一人前に鎧兜を引剥ぎして、以来、断崖を波が叩く数より勝る敵の剣を盾で受け止めてきた。スキョグルは勇猛果敢に剣を振るうより、たくみに盾を操る者だったが、死を恐れる者ではなかった。相手の手足を観察し、あらゆる兆候にその盾を対応させた。鉄を振り回し疲弊した相手は、スキョグルの最小限度の刃に命を落とすものだ。二人の兄と一人の弟の首は戦場に落ちたが、スキョグルの首と胴は十五になっても二十になっても繋がったままだった。

鉄壁のスキョグルも自慢の防御をけして破られなかったわけではない。その日も混戦極まり、隊列と隊列がぶつかり合うなか、スキョグルの側の兵を蹴散らす巨体があった。大男の振るう長斧は骨肉を引き裂き、敵対者の人体に致命的な損壊を与える。スキョグルは叫びながら大男の前に踊り出て、いつものように盾を構えた。いつもと違ったのは一撃を受けとめたとき、身体の各部にいちじるしい機能的な齟齬が生じたことだ。大男の疲弊を待たず、スキョグルは地に足をつき、他の多くの兵たちの辿った道をこれから行くのだと想像した。次の瞬間、轟音が響き、スキョグルの目前には大男の代わりに巨大な岩があった。まったく偶然にも、投石機の自陣に対する誤った射出がスキョグルの命を救った。

その晩、スキョグルは売剣業にはじめて恐怖と躊躇を感じた。死と己とを隔たる盾が時にひどく脆いものであるということは、実に生々しい発見であった。

「神の投石が俺を生かしたんです」と、スキョグルは父にむかって言った。いくさ友達が時おり、神について話すのを耳にしたことがあった。名も確かならぬ。しかし何でも、南の遥か天空には神の高殿があり、夜明けなど空にひと筋の翳りを落とすあれこそが、まさにその塔である、と。

父は自慢の息子の弱りきった眉根を見て、慎重に言葉を選んでこう言った。「だから坊主になって、神に仕えたいとでも言うのか。俺から殺すこと以外の何一つを学ばなかった、字も読めぬ間抜けが」

その通りだ、とスキョグルは歯噛みした。坊主という連中が剣をもった男に斬り殺されたり、刺し殺されたりする以外のどんな具合でもって神に仕えているのか、見当もつかなかった。

「だがな息子よ。おまえが神様の仕事を立派にこなす方法があるぞ」と父はスキョグルの肩を抱いた。「今までどおり、沢山の敵を殺すんだよ。なぜといって、人が多すぎるんだ。人のように感情をもった生物は他にない。人が増えすぎると世界は感情で溢れて、神様はひねもす仕事に明け暮れなきゃならないのさ。だから、俺たちがこうやって手を貸してやるんだ」

後になって振り返ってみても、スキョグルはこの時ほど他者に知性のかがやきを見たことはない。それが全く失笑もののまやかしだったとしても、殺しの技巧以外を語ることのなかった父が、神と世界の真実に通じていたことは、これ以上無いほどに親子の絆を深くさせた。以来、スキョグルの剣と盾の勤勉さはいや増し、父がその身体じゅうから槍柄を生やして地に伏せたのちも、従順に神の仕事を遂行し続けた。

しかしながら、時間という哮る羽虫の恐るべきことといえば、宗教的情熱であれ家族愛であれ、そうした一切の感傷を蝕み、みじめな穴だらけに変えてしまうものである。それが子供騙しのはったりに基づいたものであるならば、尚のことだ。

その日もスキョグルが敵対者を盾で制し、剣で息の根を止めようとした時のことである。敵対者が死を目前に奮起したので、もはや剣盾もなく揉み合い転げ回っての立ち回りとなった。最後はスキョグルが健やかな前歯で相手の喉笛を噛みちぎり、剣を拾い上げて幕を下ろした。こうした模様は過去何度もあったが、その瞬間はまったく前触れなくスキョグルに訪れた。

というのは、首都で数年に一度催される競技大会において、かつて長距離競走の種目に不敗の栄冠をほしいままにした男がいたのだが、人生の全てをひた走り続けてきた男は栄光の舞台、激しい競走のさなかに突如立ち尽くしてしまった。しのぎを削っていた好敵手らはぎょっとして男を見た。のちに男は次のように述懐した。

「私は人生において、ただただ走っていた。考えることを知らなかった。しかしあの瞬間、競走の熱が最高に達したとき、私の心に熟慮とか、意味とかいった言葉が生じたんだ」

走る男の胸中に断わりなく立ち入った賢人がスキョグルの胸にも忍び込んだのだ。顔じゅう血で赤く染めたスキョグルがわれを取り戻したのは、戦の大勢も半ば決まりかけた頃合であった。その夜、たっぷりと血に濡れた我が身と剣とを川辺で洗い流していると、上流より流れてくる死体があった。醜く膨らんだその死体が自らと取っ組み合いを繰り広げた者であるかは定かでないが、その時、スキョグルは剣を置く必要を感じた。

時が経ち、スキョグルは市井の人となった。かつて、しのぎの合間にしか立ち入ることのなかった街で、はじめは阿漕な組合にやっとの思いで取り入り、もし剣盾を振るえばたちまち沈黙するであろう者どもに、幾度となく手ひどく扱われた。しかし、さる縁から老いた鍛冶師に見出され、けして短くない修行ののち、優れた職人に成長した。スキョグルの身体と目は盾がどんな具合で仕事をすれば、盾をかざす者を冷たい鉄から遠ざけうるかを、いやというほどに覚えていたのだ。足早に過ぎ去る日々のなか、「考える時間が必要だ」と、スキョグルは何度も呟いた。それは剣を振るう幾多の型、盾をかざす幾多の型よりもなお複雑な、数多の工程を要する目下の仕事についてであり、同時にもっと大きな、自らを取り巻く世界についてのことでもあった。

この頃、スキョグルは友情や愛といったみずみずしい感情と出会った。前者をもたらしたのはソヴァンニという旅の坊主で、ソヴァンニはスキョグルの瞳に飢える知性を見た。彼の導きで、スキョグルは獣皮をなめす合間に文字を覚え、鉄輪を鋳付けながら詩をそらんじた。また後者は、デリリエンという零落した貴人の女によってもたらされた。はじめ、スキョグルは戦のあと褒美を漁るような態度で迫ったが、後にもっと文化的なやり方でもって心を通わせた。のちの数年はスキョグルにとって恵みの日々であったと言えよう。

さる夜半のこと、デリリエンは宿命的な苦闘のすえに赤子を授かった。彼女の腹から取り出された赤子が、修辞上まったく皮肉なことだが、てらてら光る青黒い肌をしていたので、助産婦は恐れ慄き赤子を取り落とさんばかりだった。すぐにスキョグルも知るところとなり、誰が魔物憑きであるかということについて夫婦の会話は費やされた。子の洗礼など能うべくもない。

この時、つまりは赤子の痣色の肌について考えるまでは全く慮外のことだったのだが、スキョグルの腕や足、背中などに生える産毛には時おり青いものが混ざっていた。

「魔物憑きとは一緒にいられない」とデリリエンは絶句したが、かといって家と赤子とを全てなげうつ気は無い様子だった。スキョグルは今もなお、妻がとうとう表に出すことのなかった様々な感情について想像を巡らすことがある。

ソヴァンニとの文通から明らかになったのは、スキョグルにノアルと呼ばれる異種族の血が交じっているということだった。遍歴の坊主は旅のなかで、まじりものと呼ばれ疎んじられる者を目にしたことがあるという。赤子は顔立ちこそ人と変わらぬものの、育つにつれてほぼ全身に細かい瑠璃色の産毛が生え、頭髪は一本一本が極めて太く、しこりのあるものが押し合うように頭皮を埋め尽くした。

デリリエンは色を失い、塞ぎ込むようになったが、延臣も延臣といえど、曲がりなりにも紋章を戴く生家の凋落を体験した女である。実際のところ、赤子の世話は必要十分に為された。一家は人里から遠く離れ、夜警、墓守といった忌み仕事によって糧を得た。蓼食う虫も好き好きとはよくいったもので、時間という羽虫にはこうした嘆きの日々すら好物とする種がいるらしい。職人時代とは比べぶべくもないが、一家の痩せた食卓には次第に暖かな空気が流れ始めた。

息子の七つになる頃にスキョグルのもとを訪ねる者があった。旅人は名乗り、言伝を述べた。その内訳は、かつてスキョグルを救った老鍛冶師が無実の罪で査問を受けており、赦免を嘆願する一証人として法廷に立ってほしいとのことであった。これには大いなる苦悩があった。丸二日を悩み通したスキョグルに、デリリエンは次のように言った。「行くべきです。貴方の第二の父であり、私の第二の義父である人のために」と気を吐いたのち、更に続けた。「これが誇り高く、そして絶対神の御心に適う決定であると信じています」

スキョグルは妻子をかき抱き、遍く人の子の神ユステティアの息吹を言祝ぎ、その身を韋駄天とした。

結果から言えば、これがスキョグルと妻子の今生の別れである。旅先で政変に巻き込まれたスキョグルは、あらぬ嫌疑で終身開拓地送りとなった。ユステティアのありとあらゆる幸運によって開拓地を離れ、愛し我が家の床板を踏むまでには五年の月日を要した。あばら家は寂れ、もはや人家の様相ではなかった。落涙と困惑からしばらく経ち、スキョグルのもとをソヴァンニが訪ね、事の顛末を話した。

「君の女房はよく働き、君の不在を埋め合わせようとした。ところが、一年も経たぬころ、君のせがれのことを誰かが目にしたか、聞き及んだのだ。慈悲なき迫害が始まったのだろう。彼女は私への文で、君がいないことを何度も思い煩っていたよ」とソヴァンニが語ると、スキョグルは頭を抱え、妻子の絶望のほどを想像した。

「よく勇気を持って話してくれたな、友よ。どうかそのまま続きを聞かせてくれ」と促すと、ソヴァンニはスキョグルの肩を叩き、言葉を繋げた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?