ある新聞記者の歩み 8 ライフワークのエネルギー問題でスクープをねらう

経済部時代(5)

ミサイルからラーメンまで扱う総合商社という業態は世界でもめずらしいと言われます。元毎日新聞記者の佐々木宏人さんの経済部時代の話はまだ続きます。エネルギー問題をメインテーマにしてきた佐々木さんが、総合商社を取材対象にした話が今回の中心です。貿易立国ニッポンを支えてきた総合商社ですが、石油危機を経て曲がり角にさしかかっていたのでした。

◇永田ラッパの最後―大映の倒産

商社の話に入る前に、映画会社の話を思いだしたと佐々木さん。いまや大映も永田ラッパも聞いたことがないという人の方が多いかもしれません。佐々木さんは経済部記者として大映の終幕に“立ち会った”のでした。

ぼくが昭和45年(1970年)5月に経済部に移って、家電業界担当になったことはこの連載の2、3回で話しましたね。この頃の取材で印象に残っているのは、映画会社の「大映」の社長の永田雅一さんの会見に行ったことですね。

大映は黒澤明監督の「羅生門」、溝口健二監督の「雨月物語」などベネチア国際映画賞やアカデミー賞などを相次いで受賞した作品を制作した有力映画会社でした。

しかしテレビが一家に一台時代となり、映画館がどんどん姿を消していきました。調べてみると1958(昭和33)年の映画観客数は11億人、それが73(昭和48)年には3億人まで減っているんですね。東宝のように直営館経営主義ではなかった大映が経営不振になるのは当たり前、時代の流れですね。調べてみると1971(昭和46)年の12月に倒産しています。多分、会見に行ったのは、その寸前の11月頃でしょうね。

どうして家電担当記者が行ったかというと、映画産業担当は学芸部で主に作品制作情報、映画評の取材が中心でした。経営状況については把握しておらず、経済部の担当記者もいなかった。経済部は経済部で、偉そうに「映画なんて経済部の取材の対象ではない」という感じで、何でも屋の駆け出し記者の「佐々木行け」という事になったんだと思います。

永田さんは“永田ラッパ”というあだ名が付くキャラクターで有名で、映画以外に岸信介首相など自民党首脳とも親しく、右翼の大物・児玉誉士夫らと並んで政界のフィクサーともいわれた経営者でした。

◇社長会見で、空気を読まずに(?)質問

会見と言ったって、5,6人しかいないんです。他社は学芸部(文化部)の映画担当記者で経済部は僕一人だったような気がします。日本橋の本社で、今みたいな会見というイメージじゃなくて、長テーブルに坐って話を聞くという感じでした。

まだ倒産とは言っていないのですが、経営的に生き詰まって大変だという話だったと思います。学芸部の記者は黙って聞いているんです。沈黙が続くんで、ぼくが「会社更生法の申請するんですか?」などと質問したら、会見後に学芸部の記者から「あんなこと君言うもんじゃないよ」などと怒られちゃいました。でも経営的に切迫した状況は感じましたから、債権どうする、手形どうするとか、会社更生法どうするという話を聞けるのは、経済部の私一人でした。永田雅一さんは、本当に困った表情をしていました。それでも支援を仰いで、まあなんとかしのぐという反応でした。

結局翌月の12月に破産宣告を受けて倒産してしまいました。“永田ラッパ”という愛称で威勢のいい経営者でしたから、その沈痛なメガネ姿は忘れられませんね。経済には時代の流れがあり、隆盛を誇っていた会社も消えていくんだ―という印象を本当に感じました。永田さんには、その時一度しかお目にかかっていませんが、「経済社会の原点」に触れたような思いがしています。

水戸の支局では良く、勝新太郎、市川雷蔵、若尾文子、山本富士子などの出演する大映映画を上映する朝までやっている深夜映画館に行きました。それだけに永田ラッパの苦悩の表情が忘れられません。

後年の話になりますが、大映映画の版権は紆余曲折あったのですが、旧角川映画と角川書店が一緒になった「KADOKAWA」の所有になっています。僕が2000年に毎日新聞中部代表から出向して、設立されたばかりの系列の「メガポート放送」(2005年、現日本BS放送「BSイレブン」に合併)の専務になった際、角川書店が主要株主の一社でした。勝新太郎の「座頭市物語」などを提供してもらい、昔の大映映画の放映を手がけました。“永田ラッパ”を思い出して、なにか因縁を感じましたね。

◇安宅産業破綻をスクープ

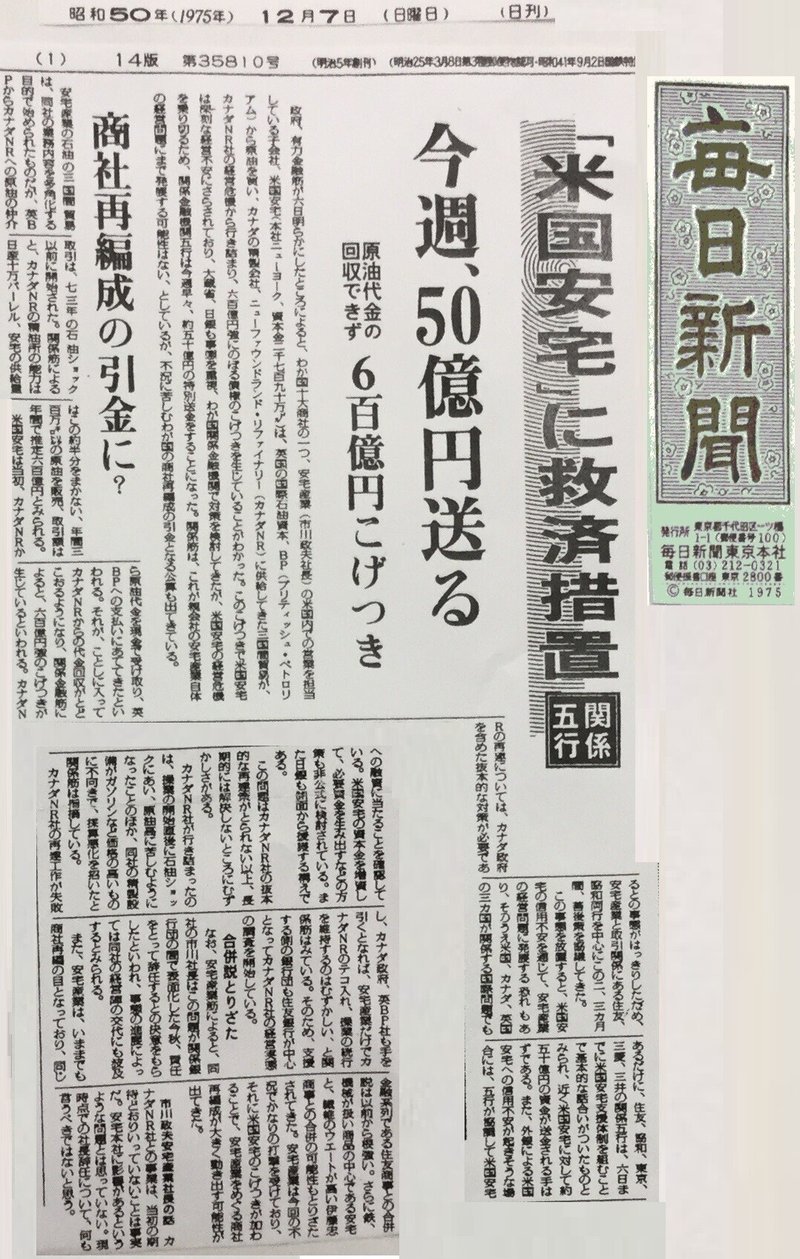

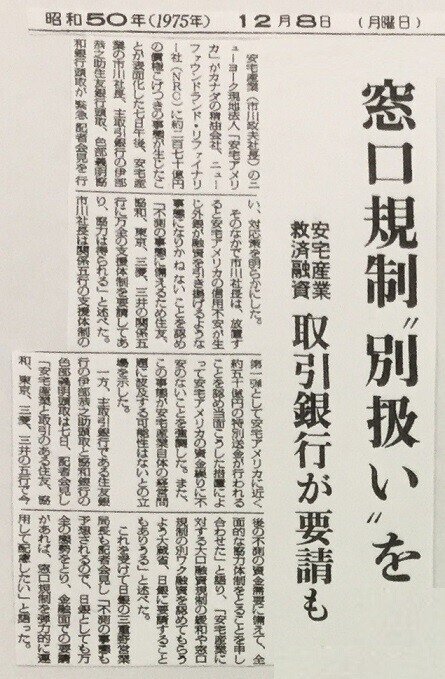

駆け出し記者として思い出すのは、商社を担当する「貿易記者会」にいたころの1975年の12月の安宅産業の事実上の倒産―伊藤忠商事との合併事件です。ちょっとWikipediaで「安宅産業破綻」というのを見てみたら、毎日新聞が出てくるんです。12月7日にすっぱぬいて、それがきっかけでつぶれたということになっているんですね。その記事、ぼくが書いたのです。

Wikipediaには「12月7日、『毎日新聞』朝刊は安宅のNRCへの融資焦げ付きをスクープ、経営危機が広く世間に知られることとなった」と載っています。これは三菱商事のブルネイだとかと同じ資源開発投資なんですが、三菱は英国石油メジャーのロイヤル・ダッチ・シェル石油と組んで大成功、安宅は失敗―なんです。

安宅産業は当時10大商社(三菱商事・三井物産・住友商事・伊藤忠商事・丸紅飯田・日商岩井・トーメン・ニチメン・兼松江商・安宅産業)の一角にいた商社でした。当時、商社は売上高が業界のランク付けになっていたので、各社とも売上高至上主義でした。

安宅産業は戦前から鉄鋼を扱う堅実な商社でした。それが売上高競争に巻き込まれます。アメリカの子会社が中東から購入する石油を、資金を貸し付けたカナダの石油精製会社(NRC)に回して利ザヤを取るプロジェクトに資金をつぎ込みます。しかしそれが1973年の石油ショックの直前で、石油価格の値上がりで回らなくなり、4千億円近い巨額の赤字を計上することになりました。石油ショックに出会ってしまって、結局つぶれて安宅産業はとんでもない債務を背負って、伊藤忠と1977年10月合併させられるわけです。

どうしてこの記事が書けたかというと、大蔵省担当の先輩記者からの電話がありまして、「安宅産業が、えらいことになってるみたいで大蔵省も困っている」と言う連絡を聞いたのがきっかけです。大蔵省もメインバンクの住友銀行とか協和銀行(現りそな銀行)などと、鳩首協議をしているというのです。

◇安宅社長宅へ夜回り 言質得てスクープ記事執筆

そこでぼくは当時の市川政夫という安宅産業の社長のところに夜回りをしました。自宅は大田区の洗足だった思います。向こうも、10大商社どん尻の商社トップのところを夜回りをする記者もいなかったからでしょうから、まあ、しょうがないということで応接間に上げてくれたようです。それで話を聞いたら、いろいろ銀行と話をしているということでした。

でも図書館で縮刷版を見てみたら、銀行の情報が主で「安宅への救済措置で50億円の送金」が見出しになっています。石油取引の話は記事の最後の方で、市川社長の「本社への影響はない」という談話が掲載されていました。多分銀行担当の記者との共作ですね。

注:安宅産業事件

安宅産業は、政商といわれたシャヒーンという米国人実業家が、カナダのニューファンドランド島に石油精製工場を建設して石油市場に参入するという情報を得て、それに乗ることにした。安宅産業の常務会が1973年6月に決定したのは、安宅アメリカがニューファンドランド・リファイニング・カンパニー(略称NRC)の総代理店になることを承認し、L/C(信用状)を開設して原油代金の面倒を見ることに加えて、NRCに対して6,000万ドル(当時の為替レート1㌦271円、約162億円)の与信限度を設けるということだった。ところが、契約がいいかげんで、甘い与信で抵当も無しという実態だった。

そうこうするうちに、2年後に石油危機が起きて原油価格が急上昇、精製工場の資金回収がうまくいかなくなってしまった。与信枠を広げて傷がどんどん広がった。総額4000億円という巨額なものとなり、それで安宅は資金的に行き詰まってしまったのである。

このへんの情報を他の商社の人に調べてもらい、市川社長にぶつけたわけです。夜回りで会った市川さんは、「そこまで知っているんならしょうがない」という感じで、それをほぼ認めました。そのあと帰ってきて記事を書いたのだと思います。そうして一面左に四段見出しがついたスクープ記事が新聞に出て大騒ぎになりました。

たしか土曜日で紙面に出たのが日曜日で、今の女房と渋谷あたりをデートしていて途中、会社に電話したら「銀行トップや安宅の市川社長の緊急記者会見が開かれる予定だ、大騒ぎだぞ、対応しろ」といわれて会見に出席しました。デートは中止、顰蹙を買いましたね(笑)。

◇清張の小説やドキュメント本の題材に

政府・日銀も連鎖倒産などを恐れて、伊藤忠商事の合併を働きかけたりしました。この事件は石油ショックの景気後退で日本経済が大変な時期だっただけに、「日本株式会社の総力戦」ともいわれました。後のバブル崩壊後の不良資産の処理での銀行などの合併処理などの前哨戦となったともいえます。

こうして、73年の歴史を持つ安宅産業は終わりになるわけです。社員約4000人いたうち、希望退職が2000人近くに上ったりしました。ある意味では私の書いた記事が「引き金を引いた」ということも言えそうです。あんまり後味は良くないですね。

この事件については松本清張の小説「空の城」や日本経済新聞、NHK、読売新聞などのドキュメント本がその後出されていますが、経済事件について新聞社などがドキュメントを書くようになったのは、これが契機ではないですかね。ぼくも書けばよかったな(笑)。

◇論説記者でなく特ダネ記者としてエネルギー問題に取り組む

経済記者というのは、日本経済の現状を大所高所から論じる理論的なことを専門とする、得意とする論説タイプの記者と、特ダネ専門でかけずりまわって取ってくるという・・・たとえば、日銀総裁の次は誰だとか、大蔵次官次は誰だとか、東電の社長は次、誰だとか、どことどこが合併だとか、そういうのをつかむのが得意な記者の2種類あると思うんです。社会部記者でも名文を書くコラムなどを得意とする記者と、特ダネを取るのが得意なふたつのタイプに分かれると思います。

どちらかというと、経済部というのは腰の重い解説記者が多いとみられていましたね(笑)。毎日の場合、一橋大学出身の先輩記者にそういう人が多かったので、僕なんか陰で「あの人は一橋学派だから‐‐‐」などと、論理派のデスクに出した企画などについて、どやされてはボヤキを言っていました。ケインズ、シュンペーター、ハイエクなどの新古典派経済学、近代経済学、自由主義経済学者の名前がポンポン出てくるのですから、太刀打ちできません。特に毎日の経済部の場合は、出版局から刊行している「週刊エコノミスト」という経済誌があるじゃないですか。そこの編集長とかデスクというのは経済部のシマでもあったわけです。エコ(「エコノミスト」)と経済部は交換人事もあったし、論説タイプが優勢だったんじゃないかな。ぼくなんかは理論的には水準低くて(笑)、特ダネ記者、いや特落ち記者に見られていたと思いますけどね。(注:「週刊エコノミスト」は現在、出版局から独立した毎日新聞出版が発行)

Q.『石油ショック』の本の中に小邦(宏治)さんという人が出てきますが、経済部からエコノミストに移られたということですね?

はい、そうです。編集長もやられたと思います。だから、毎日の経済面というのは学者とのつながりが強いんです。コメントなんかもらってます。エコでしょっちゅう書いているから、毎日のコメント依頼を断るとエコの注文が来なくなっちゃうなんて(笑)。今でこそ「東洋経済」、「ダイヤモンド」と並ぶような週刊誌的な記事が多くなっていて、大学の先生なんかそう書いてるわけじゃないけど、その当時は「エコノミスト」っていうのは、東大では宇沢弘文、小宮隆太郎、一橋大は都留重人、石弘光、京大の伊東光晴だとか、そうそうたる学者が論陣を張るという特徴があって、日銀、大蔵(現財務省)、通産(現経産省)、大学の経済学部などでは必読文献になっていたと思います。なにせエコノミスト出身の経済評論家・高原須美子は経済企画庁長官になりましたからね。

Q.確かに、最近は週刊ダイヤモンドとか東洋経済と似たような編集になってますね。

それでないと売れないみたいですね。それだけ学者が信頼をなくしてきたということかもしれないけど(笑)・・・。「エコノミスト」はどちらかというと、マル経傾向が強いとみられていたかもしれませんね。今は竹中平蔵を筆頭する新自由主義が幅を効かせていますから、効率第一主義でどうしてもそうなりますよね。むしろ学者の方がそっちの方に寄ってきてますよね。

Q.そういう中で佐々木さんはエネルギー問題をライフワークにしようと思ったわけですね。

特ダネ記者から論説タイプの記者を目指したのですか(笑)?

そういうわけでもないけど、やはり経済記者には自分のコア(中心命題)になる取材目標を持っていないといけないと思うんですよ。それが僕にとってはエネルギー問題だった―というわけです。一つのテーマから日本経済を見ていくというのは、いわば“ミクロ経済”から“マクロ経済”を見るというのは、理論派ではない僕のポジションとして必要だったと思います。

大局的に見ればエネルギー問題というのが無資源国の日本経済にとって重要な問題で、大切な問題でした。ライフワーク的な問題としてやっていかなくてはいけないなと、石油ショックをきっかけとしてずっと感じてきて、常にウォッチしていたと言えます。そのためには、エネルギー業界と常に関係を保っていかなくてはいけないということで、ほかの担当になっても、つとめてエネルギー業界の人、特に電力・ガス業界の人とはつき合っていました。あと通産省(現経産省)の人たちですね。それらの人たちとの関係をなるべく大事にして、エネルギー問題を常にウォッチングしていくというのは、ぼくの経済記者としてのひとつの基本としてありました。

今も関係するNPO法人ネットジャーナリスト協会の傘下にある「エネルギー・原子力政策懇談会」、3.11直後に作られ昨年12月に急逝された有馬朗人元東大総長に会長をお願いしていました。その事務局をぼくがやっていますが月に一度くらい、エネルギー関係者から話を聞いたりしています。

◇石油危機後の商社批判盛んな時期に貿易記者会に

Q.1973年(昭和48年)から74年にかけては石油危機問題とか電力料金問題にかなりエネルギーを使っていたのですね?

電力記者会に配属されたのが1972年(昭和47年)で、73年が通産省記者クラブ、いわゆる虎ノ門記者クラブです。それで1年くらいで、つまり74年(昭和49年)に貿易記者クラブに移るんです。この頃は高度成長の終焉時期だったのでしょうね。そして狂乱物価があって、『石油危機』の本の中にも書いたけど、通産事務次官だった山下英明さんが「やらずぶったくり商法みたいだ」と言ってるけど、それも含めて日本経済の価格体系が全部変わってしまいました。石油価格が73年には2.6ドルだったのが、2年後には11ドルになるわけです。これは5倍近く上がったということになります。いわゆる狂乱物価でした。我々の給料もほぼ倍近くか倍以上になったんじゃなかったかな。

74年の8月くらいに貿易記者会に行きました。これは昔の共同通信ビルの7階にありました。アメリカ大使館の前のビルで、通産省管轄のJETRO(日本貿易振興会)があった関係です。ここは1人クラブなんです。各社1人という意味ですが。

当時、商社というのは石油価格に連動しない商品の便乗値上げの元凶として、商社批判というのがすごく強かった。商社が商品を買い占めて値上げしてもうけているという批判でした。そういう商社を担当している記者というのは、経済部の中でも肩身の狭い思いがありました。

◇三菱重工爆破事件に至近距離で遭遇

ここでまったく違う話にそれますが、貿易記者会に着任したその月の、1974(昭和49)年8月30日に三菱重工の爆破事件が起きました。そのとき、ぼくは内幸町の三井物産のビルにいたんです、3階の広報室に顔を出していた時でした。当時NHKは内幸町にあったんですが、その隣にあったビルです。日比谷公園の前で、昔の勧業銀行のはす向かいでした。ドーン!とものすごい音がしました。なんだなんだと言っているうちに、三菱重工が爆破されたらしいぞと聞いて、ぼくは現場に向かって走っていった覚えがあります。野次馬です(笑)。

現場に行ったら、丸の内のど真ん中の三菱仲通りの三菱重工のビルの反対側の、家電業界担当中はよく通った三菱電機ビルの歩道まで、すごいガラスが落ちていて、重工の9階まで窓ガラスが割れ、路上には血だらけの人が倒れて、たいへんな状況でした。すでに警察が出ていて現場にはそんなに入れませんでしたけど死者が8人も出た事件でした。犯人は翌年逮捕されますが、「東アジア反日武装戦線“狼”」を名乗る過激派でした。まだ、学生運動の名残というか、過激化するような動きがありましたね。その翌年かな、連合赤軍事件が起きるのは・・・。そういう余韻の残っている時代で、背景には物価の値上げとか、生活が大変な状況だとか、今のように格差社会なんて言ってなかったですが、若い人たちの不満があったような時代なんでしょうね。でもこういう過激派の事件は世の中の共感を得られることなく、連合赤軍事件を最後に消えていきましたね。

◇三菱商事、口銭稼ぎからの脱却をねらってエネルギー開発へ

当時の商社に対する流れというのは、いわゆる商社批判です。商社機能が批判にさらされ、すごく揺らぐ時代です。東大教授の林周二の書いたベストセラー『流通革命』(中公新書・1962刊)の話じゃないけど、ダイエーとかイトーヨーカドーとかは少しでも価格を安くという事で、それまで日本の流通の中心にいた商社のマージンをカットして、メーカーとの直接取引をするようになりました。その存在がどんどん大きくなってきて、ショッピングセンターなんか作り始めました。そういう中で商社の存在が大きく問われた時代でした。

商社間の売上高競争の中で「安宅産業」が伊藤忠商事に吸収された話をしましたが、安宅が消えて「9大商社」となったわけです。「三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅、日商岩井、トーメン、ニチメン、兼松江商」のうち、その後、日商岩井とニチメンは合併して「双日」になりました。トーメンは豊田通商に吸収され、兼松江商は兼松として残っているが、商社ランキングでは17位です。今は「三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅、双日、豊田通商」の七大商社ということになっているようです。

ほんと産業界の有為転変は激しいですね。

その中で、商社の生き残りをかけた突破口を開いたのが、三菱商事だったのです。三菱商事の当時の社長は藤野忠次郎という人で、われわれは「藤忠(フジチュウ)さん」、と呼んでいました。彼はその10年くらい前から、「商社は物と物をつないぐ口銭稼ぎや、あぶく銭稼ぎをやってても流通革命の時代、間に合わない。開発を手がけて、その成果を日本に持ってくるというような商売をやっていかないといけない」と言っていた先見の明のある人でした。そして彼が手掛けたのが、東南アジアのボルネオ島にある回教国ブルネイのLNG(液化天然ガス)開発です。ブルネイに行ったという話は確かしましたね(本連載第3回参照)。巨額の開発投資をして、その成果物としてのLNGを、東京電力と東京ガスに長期安定的に購入してもらうわけです。このブルネイが1980年代の後半くらいまで三菱商事の経営の屋台骨を背負うんです。年間200億円くらい利益を出して、売上高、利益率でも三菱商事が業界のトップリーダーとして長く君臨できたわけです。

◇エネルギー企業と商社の“つなぎ役”に

それをやっていたエネルギー開発部という名前だったと思うけど、担当は副社長山田敬三郎さんでした。その下にLNGをやる軍団“エネルギー開発部”がいました。ぼくとあまり年齢の違わない課長のWさんだとかその配下のS君だとか、ぼくはよくそこに行って、食い込んでプロジェクトの話をよく聞きました。彼らもぼくを大切にしてくれました。三菱商事が開発したLNGを購入していた東京ガスの当時の社長の村上武雄さんという人がいて、ぼくと相性がよくて、可愛がってもらいました。あとで結婚の時の仲人までやってもらったのです。

村上さんは東京ガスの社内では“村上天皇”と呼ばれていました。彼とぼくがくっついているというのを三菱の人は知っていたわけです。また仲の良かった東京ガスの広報室長のNさんと、商事のWさんが東大法学部の同期、彼らは第二外国語がフランス語で同じクラス。よくそのメンバーで飲み、原語でシャンソンを朗々と歌い上げていました。そんなこともあってきわどい業界情報を教えてくれました。時には新橋の料亭の個室で男だけで、密かにルーレットの用具を持ち込んで、ルーレット博打をやったこともあります。彼らは商社マンなので、世界のカジノを知っているんです。当方はルーレットのルールもよくわからず、安給料をかなり巻き上げられたこともあります。今ならバレたら大変でしょうね(笑)

Q.つまり佐々木さんが、ゲートキーパーというか結節点の役割を果たしたということですね?

まあ、そういうつもりじゃあなかったけど、客観的に見れば、そうだったかもしれませんね。

◇商社批判の高まり それは必然か

Q.今のお話は1974(昭和49)年頃ということですね?

そうですね。その頃がちょうど商社批判というのが燃え盛った頃で、商社なんてなくたっていいという批判というのがあって、石油危機の最中に藤野忠次郎三菱商事社長は国会に呼ばれたりするんです。74年(昭和49年)の7月頃、商社の集まりである日本貿易会が、そういう世論を意識して「行動基準」を出したりします。商社としてはすごくデリケートな状況でした。だから、その少し前くらいから商社に広報室というのができたんじゃないかな?

Q.佐々木さんから見て、商社が批判されてもしかたがないそれなりの理由があったとお考えですか?

それはやっぱり一面としては商社自体の行動に問題がありましたね。つまり鉄鋼業界と商社とは永遠にくっついている関係でした。そうすると、たとえば三井物産が新日鉄とくっついていると、新日鉄でできた生産品を商社が売り口を探して、その口銭を取るわけです。でもほとんど売り先は決まっているんですね、いわば帳簿上の「新日鉄からトヨタ自動車」というだけで1%か2%か・・・。、言ってみればぼろい商売をやっていたのですから。機能としては必要だったと思いますけど・・・。それを、出荷をちょっと抑えて、値段が上がるまで待つといった行動を取ってたことは間違いないと思います。そういう問題が、生活必需品の中で起こるわけだから、消費者にとっては頭にくる問題です。商社悪玉論というのはコインの裏側でやむをえないことだったと思います。

◇商社にしかできない役割とは

だけど日本経済のそれまでの歴史的な経緯から考えると、消費財などの海外販路はカバン一つでアフリカの奥地まで行く商社マンにメーカーは頼っていたわけですから、必要だったことは間違いないと思います。しかしグローバル化が進み、メーカーも販売機能を拡充していく中で、競争も激しくなり安い口銭でもカットしたいのは当然です。商社不要論が出てくるゆえんだったと思います。

こういったことがきっかけで、商社自身がリスクを負って資源開発を行い、その開発した石油、LNGなどを日本のメーカーに売ろうという発想が出てくるのは、当然の成り行きだったと思います。三菱商事がブルネイに出ていくことにつながったと言えます。これは豪州での鉄鉱石、アメリカ、カナダ、ソ連などでの石油開発、アジア、南米での木材輸入、中国の希少資源開発など他の商社も競って出ていきます。

三井物産がIJPC(イラン・ジャパン石油化学)プロジェクトと言って、イラクに石油コンビナートをつくろうという計画で出たのですが、ただこのプロジェクトは、イランのパーレビ国王が追放されるイラン革命(1978年)の中で挫折しました。メーカーが背負えないリスクを背負ってどんどん出ていって、商社が先頭に立って開発をするという、木材なんかもそうですが、いまになってみれば環境の問題の観点からいろんな批判はあるかもしれません。それが無資源国日本の経済成長を支え、国際化を実現し発展途上国への進出という大きな機能だったと思います。

◇商社批判については経済部としても厳しい姿勢で

Q.商社批判が必要となったときに書くのは社会部ですか?経済部も書くものですか?

スーパーなんかで値段が上がりすぎているとか、品物が出てこないというような現場を押さえているという面では社会部の方が強いですね。通産省(現経済産業省)には経済部とは別に、社会部のクラブもありました。もっぱら消費者団体などの取材の窓口になっていましたね。それを経済部に投げて事務次官会見や担当局長の会見で、経済部がコメントを取るという形が多かったんじゃないかな。

Q.そういうときに、商社の広報部とつきあっている立場からすると、商社をかばうとか応援するという気持ちは生じるものですか?

商社が談話を出して、それを原稿にするときは商社側の立場で書くわけだから多少はあったでしょうね。ただ、そうとう批判的な形で書いてたというのも事実だと思います。

ただその頃、経済面に新経面(新経済面)というのがありました。左側の面が官庁経済で、右側が民間経済という位置づけでした。そこはやわらかいタッチで、消費者サイドが読みやすいような形で原稿を書くというのが基準でした。この面の原稿には消費者団体の反応も相当書いたと思います。この面の新設は経済部の感じを変えたと思います。