腹囲が気になる福井の旅 福井神社と福井城から感じる行き詰まった福井観光の将来 19.11.28 13:52

越前松平家の菩提寺、庭園をを回ったので、ついに福井城に登城でござる。

でもその前に、福井神社へ。

お城にほど近いコインパーキングに車を止めて松平春嶽を祀る福井神社へ。

福井県の県庁所在地って、福井城の本丸にある。つまり、観光の目玉でもあり、福井駅からも近い福井城だというのに、そこに県庁と県警が立ってしまっている。まぁ、福井城は江戸時代の福井藩の藩庁だから、県庁や警察があるのは使い回し的な考えからするとそうなるのかもしれないが、しかし、観光を優先的に考えるのなら、これは失敗としか言いようがない。今更、県庁や県警を空いた別な場所にといってもそんな場所もないだろう。観光で福井に行きたいなぁと思わない理由ってこういう地域の薄い意識の積み重ねなのだろう。

で、そんな福井城の本丸の外。お城の縄張り的には二の丸でいいのかな?三の丸なのかな?天守台の裏側つまり、大手門方一番遠いところに福井神社がある。この辺りが藩主の邸宅跡だったらしいが。

福井神社は幕末の藩主松平春嶽を祀る神社。のわりに昭和になってからの創建で日本最後の別格官幣社となっている。ホントに地元で名君で愛されていたのなら明治のうちになぜ建たなかったのか?おかげで創建後2年で戦災で喪失してしまう。神様として手を合わせるにはちょっと躊躇しそうなダメダメっぷり。その後、再建された折には総コンクリート造りという斬新さ。なんとも他所で見たこともない神社で、渡辺篤史なら大喜びしそう。

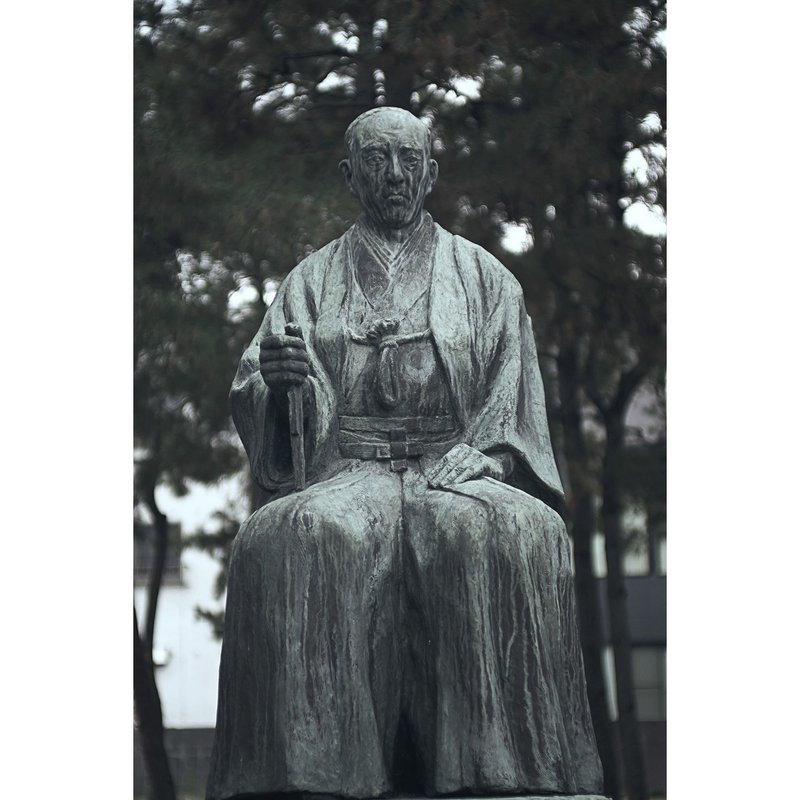

銅像の松平春嶽像も座っているんだよなぁ。なんで立ってないのか?馬にも乗っていない。若かりし頃ではなくかなりのご高齢。一応、武士・・・なんだろうに。やることなすこと斬新だ。

福井城の本丸跡に県庁があってしまうというのも斬新。

福井神社の参拝を終え、とりあえず復元されている福井城御廊下橋を渡ってみた。

三の丸の邸宅から本丸、天守台への通路として造ったと言われる橋。天守の真下こんな近いところに橋をかけてしまうというところが、平和の時代だったということだろう。屋根までつけちゃって。利用するのは藩主のみだったらしい。まったくお殿様だ。

橋を渡って天守台まで登ってみる。

福井地震で崩れたというかズレた石垣がそのままになっていた。そもそも福井地震とは何かというと、昭和23年に起きた地震で、マグニチュード7.1、震度6を記録したものだとか。昭和23年の地震って・・・直せよ。石垣。もうそもそも直す気がないということか。なんとなく、福井県民、福井市民のお城に対する気持ちがうかがえる。市民の憩いの場と言うよりは行政の場であり、昔からあるもの程度の扱い。やっぱり福井ってどうも他の観光地と何かが違うんだよなぁ。

駅から最も遠いところに橋を復元しても歩いてくるには遠すぎる気がする。どれだけ観光に寄与するのかかなり疑問だ。

もっとも福井城に木造でこれだけの橋が復元されていることを知っている人がどれだけいるだろう?自分も来てみてわかった次第だ。

どうしても福井の観光に対する脇の甘さだけが気になってしまう。多分内輪受けはしているんだろう。それが県外に宣伝されていない。県外の人間にとって福井のことって意識にないと言うか気にならない。何かそこにフックする仕組みを作らないと、今ママ観光でうだつが上がることは無いだろう。

橋とともに復元されている山里口御門に登ってみた。

木造で復元されて入るが何ということもない枡形の門だ。

ただ、門の屋根は石瓦だった。丸岡城のものと同じだ。

江戸時代からそうなのか、福井城全体がそうなのか?瓦を焼くよりも石を整形するほうがホントに楽だったのか?それともこの門だけ復元するときだけそうしたのか?

丸岡城には説明に石瓦で近くの特産であることが明記されていたがここにはなかった。城全体が石瓦だったとするのなら丸岡城とは異なり、これだけのお城だし流石としか言いようがないが。柴田氏の北の庄城もそうだったのだろうか?知りたいことが全然伝わってこない。

もうすぐこの街に新幹線がやってくる。

福井の観光に対する対応は果たしてそれでもこのままなのだろうか?

金沢に負けないような見どころを揃えられるのか?

お城に県庁があってしまう時点で、ちょっと厳しいだろうなぁ。折角のチャンスなのに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?