スプリング・エフェメラル 妖精たち

強い風雨に加えて雷鳴さえ轟かせた昨日とはうって変わって、今日は雲一つなく晴れ渡り、冬を抜け出した明るい陽の光が眼にまぶしい。前日の残りの風が強く冷たいが、それがかえって早春の山里を思い起こさせた。

コロナ禍ばかりでなく、10日ばかり前に心臓の手術をして退院した私は、思うように外を出歩いたり、ましてや電車に乗って山懐への遠出するなど「もってのほか!」と医師や看護師より恐ろしい連れ合いさんが目を剥いて怒りだすに決まっている。やむなく布団に寝っ転がりながら、かっての山歩きや多摩の里山散策のあれこれを思い出してみる。葉を落として素裸になっている広葉樹の林床に、早春の陽ざしを浴びて戯れているであろう春の妖精たちのそれぞれの姿を、つぶった眼のなかに繰り広げさせてみる。

スプリング・エフェメラルと呼ばれる植物がある。春に葉をつけ花開き、夏には葉を枯らして地上からすっかり消えてしまうフクジュソウやアズマイチゲ、カタクリのような草花を言う。

エフェメラルとは、カゲロウのように成虫の命が短い生き物を指すところから「儚い」「ほんの短い間の存在」といった意味に用いる言葉だという。

春、山裾の雑木林や丘陵に分け入ると、小さく可憐な花々に次々と出会う。その顔ぶれも日ごとに変わるかのようで、1週間も空けて訪れると大きな損をしたような気持になる。

アズマイチゲは早くから咲き始める。丈は10センチくらいしかないが、そのわりに花は大きい。

白い花の外側にほんのり紅がさし、少女の恥じらいのような清らかな明るさをもっている。それはまた、風のひと吹きで倒れてしまいかねないたおやかな風情でもある。

そういえば、このアズマイチゲは、そのあとに咲きだしてくるイチリンソウやニリンソウとともに、洋花のアネモネの仲間である。そしてアネモネは、ギリシャ神話からとって“風の花”とよばれている。

だが、アネモネのあでやかな濃い色にくらべてアズマイチゲなどはいかにも淡白である。優しい風が吹くと花が咲き、また西風が吹いてくるともう花を散らす、日本の風の花がアズマイチゲだ。

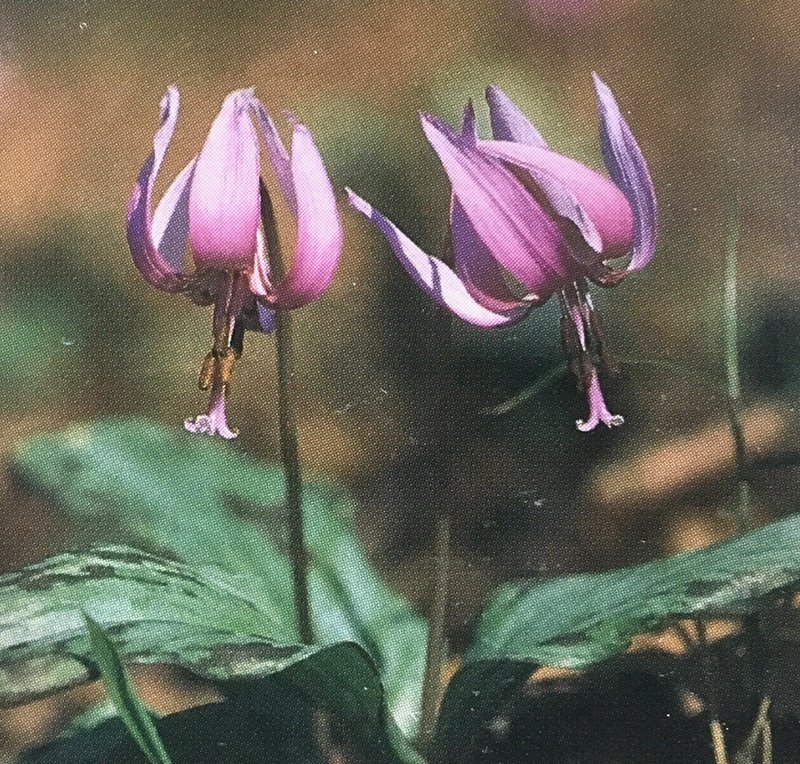

カタクリの花も、東京郊外の多摩丘陵などでは3月末頃から咲きだす。

うつむき加減に咲く姿に「初恋」の花言葉が贈られている。

今、なかなかその姿に出会える場所がなくなってきたが、かってはこの野草の鱗茎から片栗粉を作るほどに林の中や山の斜面などに群生し、山菜として食用にもされた。

もうずいぶん前のことになるが、長野県の野沢温泉の民宿で、カタクリのおひたしを出してもらったことがある。初めて食したそれは甘くてクセがなく、おいしかった。

翌日、ぶらぶらと民宿近くの雑木林を歩いていて、カタクリの大群落に出会った。

紅紫の花びらをおもいっきり反り返らせたこの花たちの饗宴は、何百何千という小人の少女たちの乱舞を見てるようで圧倒された。とても持ち帰っておひたしにしようなどという気持ちにならず、私はただ立ち尽くしていた。

カタクリが咲く頃、そろそろスミレの類も咲き始める。

ヒナスミレ、タカオスミレ、タチツボスミレ、ナガバノスミレサイシンなど、幾種類ものスミレが次々と咲いていく。

その他ジュウニヒトエやヒトリシズカ、フデリンドウ、イカリソウなど、数えればきりがない。

そうしているうちに、アズマイチゲやカタクリの葉はもう枯れ始めている。

夏には消えてしまうが、しかし無くなったのではない。樹木の葉が伸びきらない春は、林の中まで明るく暖かな陽ざしが降り注ぐ。その時分に思いっきりエネルギーを貯え、比較的大きな花を咲かせて虫を呼び受粉する。

そして樹々の葉が繁って林の中が暗くなる夏には、余分な消費をせずに地下茎の状態で休眠し、次の春を待っているのである。

スプリング・エフェメラルはなかなかしたたかな植物で、自然の恵みにみごとに適応し、しっかりと命を息づかせているのだ。

小さな野草たちにとっても、春は一日一日が大切な時である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?