川島隆先生のカフカ講義を終えて

オンラインによる、一年間の講義を終えて、その感想なりを報告したいと思います。

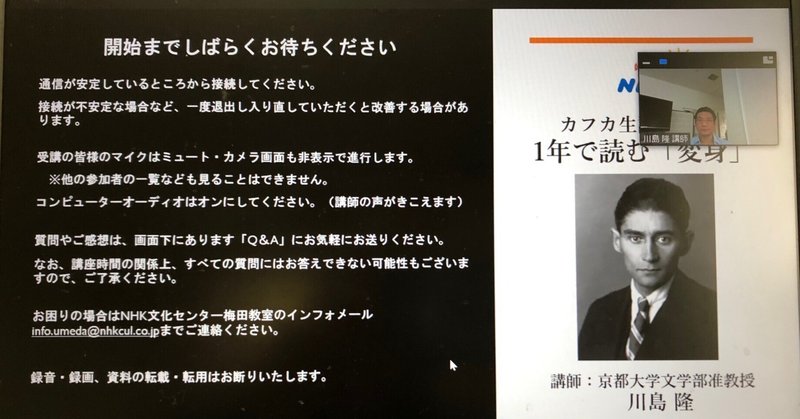

NHKカルチャー梅田教室による京都大学准教授川島隆先生の「カフカ生誕140周年 1年で読む「変身」」の講義が3月31日に終わりました。

年間12回とプレ0回があり、計13回でした。

カフカの情報に関しては、特段目新しいものは無かったのですが、フェリスとの手紙が新訳本になるらしいので読んでみたいと強く思ったことと、最終回の「なぜ〝ハッピーエンド〟なのか」が強く印象にのこりました。また、異論があるなぁと感じました。

先のフェリスとの関係は、予想以上にカフカにとって重要であり、かつこのフェリスとの関係が、(破談に終わるのですが)、ある意味創作活動にとっては成功体験だったので、女性たちとの関係は後々まで続いていったのでしょう。結婚はしないのですが。

作家というのは厚かましくもむごいもので、創作の為なら何でもするもので、それは意図してそうなったというわけではないのですが、失敗する挫折するを厭いません。むしろ文学は必敗の歴史でもあるので、失敗して挫折して、なんぼで、はじめて人間の真実がみえるということがあります。それを願っているわけではないのですが、そうなってしまうというのが、文学の毒なのですが、カフカも身をもって実践したかに見えます。

この講義の内容等は、川島隆訳『変身』(角川文庫)と『ポケット マスターピース カフカ』(集英社文庫)の解説にすでに大半はあります。

そこで、内容については直接触れずに、私が何を考えたのかを中心に議論したいとおもいます。報告と言いましたが、実は自分の解釈を述べることになりそうです。

そこで、最後の回で、『変身』という作品が、実は家族の再生のものがたりであったことが明かされます。カフカの発表された作品のなかでハッピーエンドというのは珍しいものではないでしょうか。

カフカが作品の文学手法を確立したとされる『判決』では、主人公は自死します。このカフカ文学のスタートとなったとされる作品以外にも、よかったよかったと心を落ち着かせるような収まりどころのよい作品はありません。なんだか不穏なものがのこります。

カフカ自身作品を書くというのは、読む前と読んだ後に読み手が変わるものでないといけないという趣旨の発言をしています。「なんだこれは!」という戸惑いがないと良い作品とは言えないのですから。

ところで、本当にハッピーエンドなのでしょうか。

グレゴール・ザムザという個人は(毒虫も)死んでしまいます。ですが、家族は再生したと。社会も再生したのでしょうか。ちっともしていません。

カフカに社会性がなかったなどという気はありません。そのようなものは、近代だけの話であり、個人、家族、社会と分けて考えることはここ数世紀のことです。そうではなく、なにゆえ家族なのかということです。

それは物語のスタートから、家族との関係が登場し、ふかくかかわっていることはわかります。家族との軋轢が書かれているからです。

ですが、ハッピーエンドなら、なぜ毒虫に変身したグレゴール・ザムザがある日、もとに戻っていたということにしなかったのかという異論です。

いや、カフカはそうしなかったと言えば、そうなのですが、こう書かないと出版してもらえないと意識したのでしょうか。

読者におもねるということはなかったのでしょうか。

資料として解説に使われたスライドに、フェリスとの手紙が掲載されています。それには次のような文章があります。

ぼ く の 小 さ な 物 語 の 主 人 公 が 、 少 し 前 に 死 ん だ 。 せ め て も の 慰 め に な る な ら 言 う け ど 、 平 和 に 、 誰 も 恨 ま ず 死 ん で い っ た よ 。 物 語 自 体 は 、 ま だ 完 全 に 終 わ っ た わ け じ ゃ な い 。 今 は 、 こ れ に ち ゃ ん と 向 き 合 う 気 が 失 せ て し ま っ た 。 結 末 は 明 日 ま で 放 置 し て お く よ 。 [ … ]

おそらく、グレゴール・ザムザが死んだところまでは書き下したのでしょう。でも、結末は明日まで放置しておく、とあります。カフカは考えたのです。どうしようかと。話をどう落とすかを考えたのです。

そもそも、なぜこの講義を受講しようと考えたのかというと、ずっとカフカに魅了され続けてきたというだけでなく、これからの文学、21世紀の文学ということを考えるヒントを得たいと再度、再度カフカに向かってみようと考えたからです。

「兄弟は他人の始まり」という言葉があります。兄弟仲良くしていても、成人すれば、他人のように付き合うことになるという譬えなのでしょうが、それだけではなく親子もふくめた「家族は他人の始まり」なのではないでしょうか。核家族ならなかなかそうは意識されないかもしれませんが、直系家族なり、共同体家族のような大家族になれば、それはもう当然のことだと言えるのではないでしょうか。ザムザ家は核家族のようです。ですがドイツはどちらかというと直系家族がおおいわけで、直系家族的な意識はないのでしょうか。

ともかく、この作品では核家族のようです。それもグレゴールに経済的に負っていた家族です。

でも、家族内の他者意識と個人としての他者意識とは位相がちがいます。

いくら仲のよい兄弟であっても、親子であっても、距離はあります。そう感じさせる意識はあるでしょう。グレゴールにはそれがありません。つねに家族レベルでの位相で独白します。

毒虫に変身して、うろたえる、俺にいったいないが起こったのだという身体感覚でパニックに陥ることがないのです。

(作品を腐しているわけではありません。これはこれで優れた作品なのです。それは認めているのです)

その個体レベルでの実存です。違和感です。

オンラインで受講中にチャットで質問してみました。うまく伝わらなくて、回答は、虫になってしまった、そして死で終わるのは初めから決まっていたというものでした。不可逆的なのだというのが、20世紀前半のアクチュアリティなんだということでした。

リアリティではなくアクチュアリティだというのです。「現実み」です。

虫に変身してしまったらもう戻れない。

死んでしまったら、もう生き返ってくることはないのです。

いくら骨壺を抱えて泣いていても、生き返ってくることはないのです。それでも家族は続くと。社会も何事のなかったように続いていくと。

それだけをみるとその通りで、優れた作品です。それは間違いがない。

しかし、本当にそうでしょうか。

家族への視線、会社、職への視線(つまり社会性)だけに独白しているのです。思いを語っているのです。

それを悪いと言っているわけではありません。しかし、現在では、本当は家族などどうでもいいし、社会だってどうでもいいんじゃないでしょうか。

それがどうした? というほうがアクチュアリティがあって、こうした世捨て人のようになっている現代人の心性はgoblin(ガブリン)が人間の皮をかぶっているようなのです。

つまり、毒虫と訳されるUngeziefer(ウンゲツィーファー)〔一般的には害虫、人間にとって有益でない害虫、ささげものに使うことが出来ない生き物〕そのものだということです。心の中がですよ。

そこはまともに、的をえています。

そのウンゲツィファー感覚は、自嘲であり、反省的です。これこそが〈私〉に向かっていく意識なのではないでしょうか。ウンゲツィファーは時間の経過とともにくたばっていきます。そして、ゴミのように捨てられるのです。

確かにここにはアクチュアリティがあります。

それは認めているのです。

何が物足りないのか?

そこが問題なのですが、それはやはり先に述べた、個人としての実存ではないかと思うのです。ウンゲツィファーと感じた個人の実存です。単に差別されているというか、孤独で、引きこもりになっているとかというそんな被害者的な感情ではなく、そもそもがウンゲツィファーだという意識ではないでしょうか。すでに、我々はガブリンでありモンスターだという意識です。

ですが、ガブリンでありモンスターだということは、そうではないという観念がなくてはなりません。それがなければガブリンでありモンスターであるとは言えないわけです。

その意識は作られたものであり、構想されたものです。

おまえは人間じゃないといわれたら、逆に人間とはこういうものだという観念が先にないと言えないというようにです。

ですが、その〈なにが人間たるか〉という観念は確立しているでしょうか。あやふやで揺らいでいるではないでしょうか。

なにをもって人間というのかということです。

それを裏切るような事案はいくつも世間に散見されているし、堂々と行使されています。なんとも人間というのはウンゲツィファーなのです。

ということは、グレゴール・ザムザは素に戻ったのでしょうか。

ウンゲツィファーであるという意識から遠く離れればどうでしょう?

グレゴール・ザムザはある朝、これまでの職場も家庭も捨てて〔引きこもり〕になった。でもそれは外界に向けての攻撃的なものではなく、心配して、気遣う引きこもりなのです。でも、そういう存在は消えていくしかありません。

この世間には居られない。人類社会からはみ出していくということです。それでも生きるというのなら、仙人のように人里はなれた山奥で自給自足の生活をするよりほかにないわけです。そいう人はこれまでもいましたし、これからもいるでしょう。でも、それは世間を避けているのであって、避けているという意味で、世間を意識した行動です。

意識していないのに、素にもどってしまった。

このどうにもならない回帰が我々をグラつかせるのです。

それでは、ウンゲツィファーは講義ではどう語られたのでしょうか?

それは第一回「グレゴール・ザムザは何に変身した?」で、多数の訳本の訳語比較から、カフカ本人は虫の絵は描かないでくださいと言っているのに、死後イラストが入ってくることまでを紹介しています。それらは、時代と場所によって変わって行くようです。

川島隆はあくまで、なにかの比喩メタファーとしては解釈しないという前提をもっています。

ほんとに虫に変身したのかそうじゃないのかが曖昧模糊としているのです。

しかし、ここでもウンゲツィファーの語意は説明されても、なぜウンゲツィファーだったのか、なぜカフカはウンゲツィファーと意識したのかの解釈はありません。

解釈しようがないのですが、(してしまったらいけなのかもしれませんが)話の落としどころがないので、無理から解釈してみようとしますとそれは現代を生きる身体感覚ではないかというものです。

繰り返しになりますが、それも自意識というような作られたものではなく、本来の実存としての身体感覚ではないかということでしょうか。生贄にもしてもらえない汚れた動物、ないし虫、というような感覚です。その身体感覚は、冒頭で描き出しているようなコキコキと甲虫のように動き回る、身体感覚です。

そんなことあるわけないと若いころは思っていたのですが、年老いてくると床の中での寝返りをうつことさえも面倒で、けっこう大変なのを経験するとなんとなくわかるような気がします。むろんそれだけではなく、心も含めた時代をいきるコキコキ身体感覚でもあるので、「まるでウンゲツィファーみたいだ」という感覚なのです。

その感覚こそが、アクチュアリティではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?