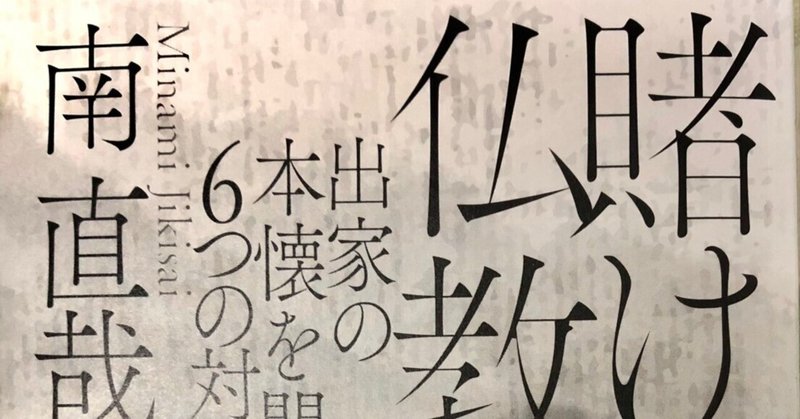

南直哉のクセある文体の中身―『賭ける仏教』(春秋社)

南直哉の本に触れるのはこれで2回目だと思う。いや3回目くらいになるだろうか? よく覚えていない。直哉は禅僧ということもあるが、作家でもあって、かなり文章にこだわっている人だ。文字にして書き表すという事だけではなく、言語化してみようという気の多い人なんだと思う。

この本もまた春秋社の105周年記念の復刊本の1つ。(前回、辻雙明を取り上げた)

新装本ということになる。

「話の初めに」と「あとがき」 「復刊に寄せて」でもこだわっているように、この本の体制や構成、さらに、自分の描く文体にも内幕をあかすように告白している。このこだわりが、何よりも南直哉という資質を物語っているので、それが自らを「クセのある文体と嫌味」と評する自己意識につながっている。おそらくそれが南直哉の自意識でありスタンスなのだろう。こういう問題意識を持って、生きてきたのだろうし、また永平寺に入るということになったのであり、こういう文章を書く人になったのだと思う。

はじめは架空の人物による問答のような創作をしたのかと感じていたが、そうではなく、実際の対話の相手がいたのだとわかって、そこまで作家精神が旺盛でトリッキーな本を書くひとではなかったのだとわかって、何かホッとした半面もあった。全てを虚構にしたならば、これは小説じゃないかと感じていたからだ。そうだとすると、これは大変な才能だと思ったから。

ここで取り上げられているテーマは、やはり2011年という時代を感じさせて、オウム真理教の事件などを取り上げていることからもわかるのだろう。まだ事件が総括されていなかったのかもしれない。

私としては、ここで取り扱われている視点とは、違うところで、オウム事件については問題意識を持っていたので、それを解消するヒントにはなりえなかったが、こういう視点もあるのかと改めて意識したものとなった。オウム事件は日本の仏教界にとっては大変な問題だったのだと思える。しかし、オウム真理教は大乗仏教というよりも、ヨーガ的であり、それに加えてパーリ語仏典をくっつけているようにも思え、さらにチベット密教も付け加えているようで、さながら何でもありのいいとこ取りの〈ちゃんこ〉教団のようでもあったのであり、日本の伝統的仏教にとっては、そこが把握できていなかったんじゃないかと思える。ヨーガにもパーリ語仏典にも背を向けていたから。もともと知識がなかったのだと思えた。

私の持った疑問というか問題意識は、そんな危機意識のことではなく、一部の知識人が麻原彰晃を評価する考えを示した点にあった。それはテロリズムを認めるということではなく、そんなのは当然許せないことであり、それを批判した上での評価の問題だった。それを誤解を恐れずに言うと、宗教意識として高いレベルのものだ、相当なものだと言うような評価を下した点にあった。

なぜなのか?

日ごろからよく参考にさせてもらっていた知識人だったので、どう考えていいのか、どう捉えていいのか分からなくなったのだ。その一端は例の「ポア」にあるだろう。ポアとはオウム真理教の麻原彰晃が作った用語で「自らが関与した殺人をその被害者が自身の悪行により地獄に堕ちるのを防ぐだけではなく、より高い世界へ転生させる為であるとして使用した用語」(Wikipedia)と解説されている。この解釈に従うなら要は後期密教の中の慈悲のために他者を殺害して浄土へ転送させる思想を、転用したものだった。

そんなの殺害される側から見たら大きなお世話であり、大迷惑なことなのだが、それが宗教的に見てかなり高尚なことになったんだろうか?

一見なにか深いことを語っているようにも見えるが、所詮は浅智慧だろう。

そういう疑問だった。法律的には全くアウトであり、伝統宗教的に見てもアウトであることには間違いがない。

しかしそれでもこれに類する殺人の許可は、戦争時においては、敵を殺せというのは、こちら側の正義のためであり、推奨されることに転ずる殺しであって、必ずしも悪ではなく、正義である場合もあるという条件のことだ。

この問題が解けなかったのであるが、それは現在では明確に批判できる。なぜなら、ポアだって、言語思想で作り出した幻想であるからだ。言語思想から離れなさいというのが悟りの第一歩であるから、そんな言説そのものから解脱しないといけないのだ。

この本では、南直哉は「言語的実存」と呼んで、すべての世界は言語的世界なのだと、ウィトゲンシュタインのような世界観を示し、その言語的世界を相対化するものこそ坐禅なのだと説いてみせる。ポアも坐禅によって相対化できるはずだということになるだろうか。

それよりも、何よりもオウム真理教なりが問題にならないのは、その集団性にあって、教団でも教会でも教派でもあっても何でも良いが、集団宗教になった時点でアウトなのだ。日本の伝統仏教も教団ではないかというけれど、まさにそう。宗教法人になったような宗教では、もう未来は無いと言うことだ。

これからは、個人宗教の時代であって、それは各人の宗教心によってなされるべきものなのだ。そこでも集団化はできるだけ平らなヒエラルキーを持たない個人の連合、お友達のようなものでしかありえない。集団化は必ず共同幻想を生むし、逆に集団内を束縛することになるのが自明だからだ。

この本でも南直哉はこれから日本仏教のありかたに触れていて、その提案は出家主義であり、独身の出家者を認めていかなければならないと言っている。独身の求道者をまもり、生きていくことができる宗教にすべきだと述べている。これまでの日本仏教は僧侶教団ではなく住職教団であった(197ページ)と明言を述べている。それでも、やはり教団なのだ。南直哉が曹洞宗の僧侶であるから、その主張するところはわからないではないが、実現されていくとも思えないし、仏教の刷新運動が起こるとも思えない。

また(216ページ)に見るようなテーラワーダ批判はそのまま日本の伝統仏教にも当てはまる。どう言っていたかというと次のようだ。

テーラワーダの人の話はいつもつまらない。言語空間が閉じてしまっている。最初から行うことと言うことが決まっている。

そう、テーラワーダは目新しいので、世にもてはやされているが、おっつけ、そこから人々は離脱するだろう。一部の出版社が追いかけているようなものだ。テーラワーダという仏教原理主義者たちは、何を言っても同じことばかり言うし、同じ結論に至って得得としている。彼らはアホの一つ覚えのように有り難がっているのだ。

そういえばこの本の中で南直哉は、テーラワーダ仏教に触れて、こんな面白いエピソードを書き留めている。テーラワーダは、行は戒律を守れば良い、言うことについては決まっているので、丸暗記で入門した時からお経を頭に叩き込む、試験の時は、師匠がお経や論書の一部を滔々と述べ、突然ハイ続きと言うと後を延々と暗唱するのだそうだ。まるで洗脳にかかっているみたいだ。南直哉は「仏教私(わたくし)流」と題する連続講義をしているらしいが、それをスリランカのお坊さんが聞いていて、あれは危険だと若い修行者僧に言ったそうだと記している。

しかし、これは何もテーラワーダ仏教に限ったことではないだろう。日本の大乗仏教も同じようなものだ。同じことを繰り返し述べているだけだ。決して現代人の苦悩にも実存にも寄り添えていないだろう。今のところその気配すらない。少し前に仏教3.0という花火はうち上げたが、それ以降、足踏み状態のようだ。それはいつまでたっても平和と安らぎと救済というような口当たりの良い文言に終始しているからだろう。「救われようと救われまいとそんなこと知らんがな」という視点に立っていないからだと思える。やっぱり上目線に立っているからだと思える。

この本の中で賛同する点はいくつかあるけれども、その中で1番〈そうだ〉と思えるのは「応病与薬」を批判しているところだろうか。応病与薬とは、病気に応じて薬を与えるというところから、お釈迦様は各人の病気に応じてふさわしい説法をするという意味で、それを必ずしもお薬を必要としていない人にも同じように説法をする、と言ってみせたのだ。

私は仏教は宣教をする必要がないと思っている。仏教が万人のためのものとは思われない。苦しいと思っている人のためのものだ。病んでいる自覚がない人は病院に来ない。そんなのに「お前は病気だ」といって、口のなかに薬をねじこむのは、仏教のやり方ではない。

別に苦はないと言っている人に「苦でしょう、人生は苦でしょう」と迫ってみても、布教にも宣教にもならない。仏教を必要としている人は、ごく少数者だという考えを述べている。いや本当のところは少数者なのだと思う。それを大きな集団に見せるために世俗権力に寄り添い、権力の保護を求めてきた。それゆえに個人の実存に立ち向かうことができていない。つまり何の力もないということだ。

全国に無住の寺がふえ、信者数もどんどん減少していき、衰退していくのはもう止めることができない。

それでは仏教は必要ないのかというとそうではない。あった方が良いだろうと考えている。半仏教徒としては、これまで通りではないけれど、仏教の最良の部分は残していきたいと考えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?