西田幾多郎の「即非の論理」と金剛般若経

では、西洋の合理的、科学的論理とは異なった日本の論理とは何だったのか。それを西田は、「絶対矛盾的自己同一」や「……即……」といった独特のやり方で特徴づけようとしました。それは端的にいえばどういうことなのか。西田はそれを鈴木大拙のいう「即非の論理」に重ねる。般若の「即非の論理」こそは、日本的な論理の核であり、西田自身の論理をいいかえたものだというのです。(中略)

一度は、まず自己を否定する。いいかえれば自己を「無化」する。「空」へと自分を差し出す。というより、自己の自体性を「空」にみる。そのことによって逆に自己が現成する、という論理なのです。(中略)

確かに『金剛般若経』はこの論理によって書かれています。たとえば「如来が説いた般若波羅蜜(智恵の完成)は、般若波羅蜜ではない。ゆえに般若波羅蜜である」といわれる。あるいは「仏土を荘厳す(仏の国を作る)というのは、すなわち、仏土を荘厳しないことが。だから、仏土を荘厳するのである」など、など。

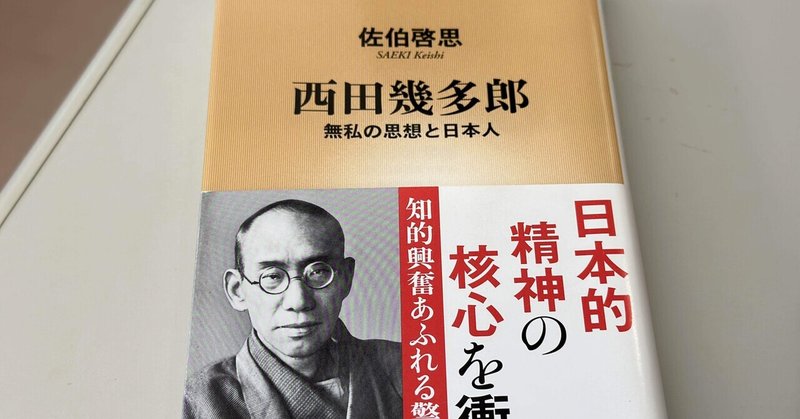

本書『西田幾多郎:無私の思想と日本人』は、日本を代表する哲学者・西田幾多郎の解説書である。西田幾多郎(1870 - 1945)は、いわゆる「京都学派」の創始者。学位は、文学博士(京都大学・論文博士・1913年)。京都大学名誉教授。参禅と深い思索の結実である『善の研究』(1911年)で「西田哲学」を確立。「純粋経験」による「真実在」の探究は、西洋の哲学者にも大きな影響を与え、高く評価されている。

しかしながら、西田の哲学は超難解であることでも知られる。「純粋経験」「絶対無」「絶対無の場所」「絶対矛盾的自己同一」「多と一の矛盾的自己同一」などといった西田ワールドの用語に馴染んでいかないと、彼の思想は容易には理解しにくい。しかしながら、本書では、決してそれは理解不能な難解な哲学ではなく、むしろ、日本人である我々には元から備わっている感覚や価値観に近しいものだと説明する。例えば、本居宣長が言った「もののあわれ」という感覚は、私たち日本人なら、はかなく散っていく桜に美をみる感覚や、消え去り滅びていく存在に趣を感じる感覚として直観的に理解できる。この「モノ性」の背後に「無」へと向かう宿命を感じ、「無の影」を宿していると感じる感覚が、西田のいう「行為的直観」という考えに通じているという。

著者の佐伯啓思氏は、西田の絶筆『私の論理について』にそって解説しながら、この西田が説いた日本人の「論理」と、西洋的な合理的・科学的「論理」が全く異なるものだという。西洋的な「論理」では、デカルト由来の主体が客体を認識するという主体・客体的構造のもとでの論理となっている。認識している主体は観察されるものの外部に出ている。しかし、日本人の「論理」では、主体も客体もなくそれらが渾然一体となっている。「私」は世界の外部に出ていないのである。こうした論理を、西田は盟友・鈴木大拙の「即非の論理」に重ねて論じていたという。

「即非の論理」とは、大乗仏教の論理とも言えるもので、「空」や「無我」の論理である。つまり、否定することで「私」が生成してくる。「私は、私でなくして、私である」ということであり、「眼は、眼でなくして、眼である」ということである。眼が、眼そのものを見るためには、一度「見る」という作用を根源的に否定しないと見ることができない。同様に「私」も、私自身への自己意識を否定することで、外部世界にかかわり、ようやく「私」になる。この、自己を否定し無化することで、逆に自己が現成するという論理が「即非の論理」と呼ばれるものであり、西田の哲学の根本に通ずるものであるという。

そして、これは大乗仏典の『金剛般若経』で繰り返し説かれることの基本論理ともなっている。「執着したということは、執着しなかったことである」「仏陀の教法というが、それは実に仏陀の教法ではない、だから仏陀の教法と呼ばれる」といった論理である。これは、通常の西洋的・合理的な論理では矛盾をきたしており、意味をなさない。しかしながら、これはそもそも根本的な論理の体系が別物であるからであり、それはいわば「即非の論理」であり、西田が日本人の感覚の奥底に潜むと考えた論理でもあったわけである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?