この意識は私に固有のものか?——廣松渉の「世界は共同主観的に存在する」論について

(1) 人間の意識が本源的に社会化され共同主観化されているという与件。これは人びとの知識内容が社会的に分有され共通化しているという次元のことではなく、人びとの思考方式や知覚の仕方そのものが社会的に共同主観化されているという実状を示している。(中略)

伝統的な認識論は、「認識(エルケンネン)」を主観―客観関係として扱うにあたり、他人の存在ということは原理上は無視して処理できるという想定のうえに立っていた。いまや、しかし、他人の存在ということを認識の本有的な一契機として扱わねばならない。(中略)

かかる他人たちの介在が、discursiveな思考の方式はおろか、ものの感じ方、知覚の仕方まで規制し、いうなれば意識作用のはたらきかたを規制するのであるから、「私が考える」cogitoということは「我々が考える」cogitamusという性格を本源的にそなえている、と云うことができよう。意識主体は、生まれつき同型的なのではなく、社会的交通(フェアケール)、社会的協働(ツーザンメンヴィルクング)を通じて、共同主観的になるのであり、かかる共同主観的なコギタームスの主体 I as We, We as Iとして自己形成をとげることにおいてはじめて、人は認識の主体となる。

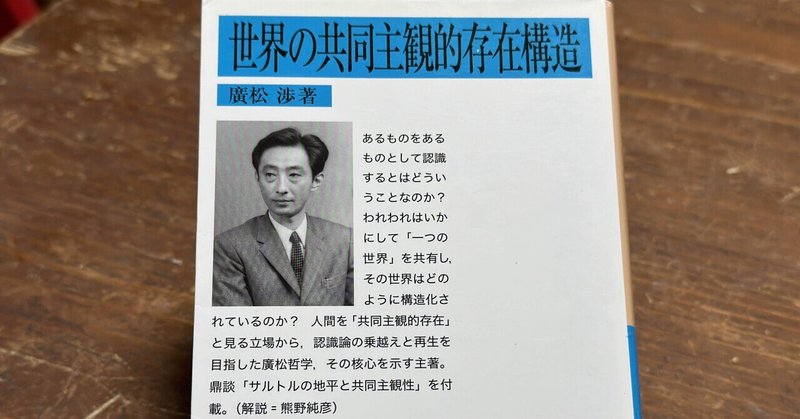

廣松 渉(ひろまつ わたる、1933 - 1994)は、日本の哲学者。東京大学名誉教授。廣松の思想はマルクス主義の立場に立脚し近代の構図から離れ新たな思想を組み立てようとするところに特徴がある。廣松の主要概念は、①マルクス主義の疎外論から物象化論への展開、②世界の共同主観的存在構造、③近代の超克論などである。本書『世界の共同主観的存在構造』は、1972年に刊行された本格的な哲学論文である。

この論文の冒頭は次のような問題意識から始まる。「哲学の沈滞が叫ばれるようになってから既に久しい。哲学はたしかに混迷を続けている。だが、果して諸科学はどうであろうか?諸科学も、これまた、同様に低迷しているのではないか?」。廣松は、哲学ばかりではなく、自然科学、社会科学、人文科学のべつを問わず、諸科学が永い沈滞期に入っているとする。つまり「近代的世界観の全面的な解体期に逢着している」。これは、認識論的な場面に即していえば、近代的「主観―客観」図式そのものの超克が必要となる。

この問題設定は、現象学の創始者フッサールの問題意識と同様である。しかし廣松は、フッサールの「本質直観」や「志向性」の概念にも限界があるとして、それを超克しようとする。例えば、近代の洗礼を受けた人びとは通常、主観はそれぞれ「この私のもの」であると考える。廣松はこの思いなしを「主観の「各私性」」と呼ぶ。しかし廣松はこれに疑問を呈する。はたして「主観」は私に固有のものであろうか。

たとえば「未開人の精神構造や精神病患者の意識構造の研究」は、〈野生の思考〉や〈深く夢みるもの〉たちの知覚が、私たちのそれとは異質であることを明らかにした。そうした知見は逆にまた、私たちが〈通常〉のそれと考える認識の枠組みが「"知性的能力"はおろか"感性的能力"にいたるまで、歴史的・社会的に共同主観化されていること」を示すものである。この件は、他方では「意識の人称性(ベルゼンリッヒカイト)、各自性」という前提を揺るがし、対象が同一であれば認識もまた同型的であるとの思いなしを解体してしまう。

こうした認識論の再生に際して、まず考慮に入れなければならないのは、「意識主体は、生まれつき同型的なのではなく、社会的交通、社会的協働を通じて、共同主観的になるのであり、かかる共同主観的なコギタームス(私たちは考える)の主体 I as We, We as Iとして自己形成をとげることにおいてはじめて、人は認識の主体となる」ということである、と廣松は言う。これが、いわゆる廣松哲学の「世界の共同主観的存在構造」の問題設定である。

廣松は「時計の音が私に聞こえている」という経験を例に挙げている。音は第一に「空気の振動」ではない。振動そのものは聞こえない。音はまた「生理的プロセスそれ自体」でもありえない。第二に音は、聴覚器官にばかりではなく、「時計の運動や空気の状況」によっても規定されている。音は主観的な側面をもつと同時に、客体的な諸条件にも依存している。第三に、この音は「カチカチ」と聞こえるが、「チックタック(tick tack)」と聞こえないのは、一定の文化的環境のなかで、他人たちとの言語的交通を経験することによって成立したものである。この限りでは、音は、文化的環境、他人たちにも「属する」というほうが妥当である。つまり、音は、私の生体や物的環境のみならず、文化的環境をも含めた世界の総体に属する、といってよい。この意味で、世界は共同主観的に与えられており、しかも歴史的―社会的な文化的環境を負荷され、言語的に共同化されて現に与えられている、と廣松は考えたのである。

ちなみに廣松渉の文章は、1968年前後のいわゆる全共闘運動の若者たちに貪るように読まれたらしい。それは彼が一流の哲学者であっただけではなく、マルクス哲学の研究者でもあり、新左翼運動の最高の理論家でもあったからである。彼は揺れ動く時代を象徴する「インテリゲンチャ」のひとりだったと言えるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?