あるひとりの中国人の女の子のこと ー 民族的マイノリティの子どもに思いを馳せて、彼女と私の話から ー

私は小学生の時に、あるひとりの中国人の女の子と出会っている。

このnoteの最初の私の記事(「在日コリアンの私が、産経の記事を読んで感じたこと・考えたこと」)に、小4の頃の私が在日コリアンとしてアイデンティティの苦しい危機に直面した話について書いた。これはその記憶と決して切り離すことの出来ない、同時に存在したもう一つの話、私の中にいるひとりの中国人の女の子の話である。彼女のことについてここで書きたい。

まずはじめに

彼女が一体どのような背景で日本に来た人だったか分からず、ここでは、私の子どもの時の目線をそのままに、ただ「中国人」の女の子と表現させて頂きたい。

あるひとりの中国人の女の子のこと

私の小学校には、Sちゃんという中国人の女の子がいた。

私と同じように1年生のはじめからその学校で別のクラスに在籍していたSちゃんとは、3年生の時に同じクラスになった。私の記憶に残っている彼女のルーツについての情報は、彼女から聞いた「5歳の時に中国から来た」という事それのみである。今振り返っても彼女が話していた日本語は自分のそれと全く同じで(学習言語においてはもしかしたら又別の困難さを抱えていたかもしれないが)、中国人と知らされなければ、それは全く分からない事だった。

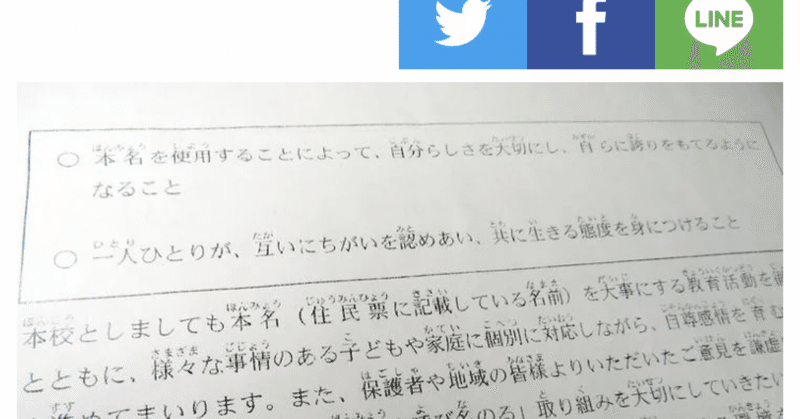

Sちゃんの名前は、日本の名まえであった。

だが彼女が中国人であるという事は生徒も先生も全員が知っていた。Sちゃんには仲のいい友達もいたけれど、中国人という事でしばしば否定的な言動をクラスの子から受ける事があり、そんな彼女はクラスで物を投げたり友達と激しい喧嘩をしたり感情の起伏も激しかった。恐らく子どもの彼女には、私には計り知ることのできない多大なストレスがのしかかっていたのだろう、その事に私は大人になってからようやく気づく。

でも私はそんなSちゃんの事が好きではなかった。彼女は在日コリアンである私にとってまるで自分を脅かすような存在であるように思えた。奇しくも彼女と私は誕生日が全く同じで、その事を知ったとき私は自らが隠している民族的出自について、逃れることはできないんだよと誰かに突きつけられているようなそんな気さえして、みぞおちが締めつけられるような感覚をもった。仲の良い友達のグループが違うという事もあったがとにかく私はできるだけ避けるような気持ちでSちゃんに接していたのだ。

しかし子どもとはなぜか不思議なもので、やはりそんな私と彼女だったのに、どういう流れだったかは全く思い出せないのだが、4年生の時に学校が終わり彼女の家に遊びにいく機会があった。

Sちゃんと、Sちゃんのお母さんと私の3人で、部屋でお菓子を食べながら3人でくつろいで話をしたり遊んでいた夕方を覚えている。彼女は学校にいる時と違い、穏やかだった。少したどたどしい彼女のお母さんの日本語を聞いて、私は自分の母とも重なりほっとしたのか、「私のお母さんも(中国ではないけど)韓国人やねん」とポロっと何も考えず普通に自分から口にしていた。あれだけ隠していたのにも関わらず。それは本当に何の重さもない自然なやり取りで、Sちゃんも「そうなんや」というだけの普通の会話だった。

そしてこの事が1つ目の記事に書いた、私にとって「小4時に周りに自分の出自がばれそうになる」という経験と、母子手帳を持ち出して「自分は日本人である」という事を必死に伝えルーツを否定するという話につながる。「大人になったら帰化をして日本人になる、そういう事が出来る」というのが、その出来事後の私にとって、それが唯一苦しみから逃れる為の方法だと思っていた。

2つの物語

Sちゃんと私の話に戻したい。

先ほど書いたように私は自分の母が韓国人であるという事を、自分からSちゃんに話したが、それを意識していないまま数日を過ごしていた。ところがある日、Sちゃんが私の仲の良い日本人の女の子達の前で私が韓国人であることを話し、私は周りの友達に問い詰められるような形になった。「〇〇ちゃんのおばちゃんはやっぱりそうやったん?」すごく嫌そうな顔をして言われたのを覚えている。

私は彼女がその話をした瞬間に、「あぁ、間違った事をしてしまった」と激しく後悔すると共に同時にすぐ「そんな事は言っていない。Sちゃんの勘違いで私は日本人だ」と嘘をつきとおしたのだった。でも疑いがはれていない事を友達から感じていた私は数日悩み考え抜いたあげく「出生地:日本」の母子手帳を後日もっていき再度、友達にその事を説明したのだ。Sちゃんに酷い事をしている、という認識はあったが、でもそれ以上に私は自分を守るのでとにかく必死で、それを仕方ないとさえ思った。

その後、Sちゃんは私の出自(ルーツ)の話を誰かに持ち出す事もなく、同じ中学校にあがり会話をした事はあったと思うけれど、基本的には友達として接することはなかったと記憶している。

私は、大人になり在日コリアンとして子ども時代の最も辛かった自分の「痛み」を振り返ることが出来た時に、初めて自分がこの時Sちゃんというひとりの中国人の女の子を自分がいかに傷つけたか、というその事実に本当の意味で気づいたのだった。

彼女はあの時どんなに傷ついただろう。彼女の人生に私のした事がどんな風に傷として残ってしまったか。「日本人」だと嘘をつきとおした在日韓国人の私はその後、彼女の目にどんな風に映っていただろうー。

日本人の友達の前でSちゃんが私の出自を話したのは、当然いじわるでも何でもなく、ただ自分の方に来てほしかったのだ。ひとりでいる彼女のその場所に。それを私は突き放し、自分を守るかわりにSちゃんを深く傷つけた。本当にひどい話である。

だから在日コリアンとして私が、子ども時代にとても傷ついた話は同時に、「あるひとりの中国人の女の子を、私が深く傷つけた物語」でもある、という事である。その事を、そしてまた彼女の事を、誰かに聞いてほしかった。

彼女と私

民族的ルーツを出して周りから否定され苦しかったSちゃんと、民族的ルーツを必死に隠して苦しかった私。

傷つけた側の私が、彼女を同列に語ることは憚られ、許されない事かもしれないが、それでも敢えて述べると、これは彼女と私の話であるが、やはり「彼女と私だけの話」ではない。大きな文脈において彼女は、私にとって在日である自分を振り返る時に常に存在する「もうひとりの私」のような存在である。

それは排外的な、「日本人」でない事を許さない不寛容な日本社会という構図において浮かび上がる存在。決して同じではない違う「痛み」をもち、でもその「痛み」を通してしか、繋がれなかった存在であるといえる。

それにしても何故、私たちはあんなに苦しかったのだろう。

あの時、私と彼女は例え同じクラスの教室にいたとしても、外国にルーツをもつ子どもの存在としては点在しており、「点在」させられていた。

「自分の出自(ルーツ)をありのままに否定される事も、する事もなく出しあえる中での友達」という意味においては、私と彼女は「出会って」いない。それはでも同時に、周りにいた多くの日本人の子どもにとってもそのような「出会い」を阻害されていたという事でもある。

大人になって振り返ると大阪市内のその地域は、私と彼女以外にも3世の在日コリアンの子どもが他にもいた可能性も充分考えられる場所である。だから私と彼女とそして他にも日本以外にルーツをもつ「誰か」がきっと存在していたのではないだろうか、と想像してしまう。

「見えないもの」にせしめられいていた私たちの民族的出自・ルーツというもの 。それらに思いを馳せる。

子どもたちの、その周りにあるもの

あの時、私たち子どもたちを取りまとっていたものは一体何だったのか?

それはまさしく大人社会の様々な事、それはメディアや大人の言葉や社会の空気やそんな中に潜む全てを映し出した「子どもの世界」だったのではないだろうか。そういった意味で子どもは社会の最前線にいるような気がする。大人になって振り返ると、小さな世界で自分を否定していた事に気づくが、でも子どもにとってはその小さな世界が全てだと思うのである。

子どもは充分に圧倒的に、大人や社会の影響を受け、それらを自己に内面化させていく。だから教育現場におらずとも、この社会に生きる私たち一人ひとりの大人の責任は大きく、そこに対して改めて自覚的でならねばと痛切に思う。

この話は、1988年頃の話であるが、あれから30年以上の時を経て、様々な地道な取り組みや活動の結果、在日コリアンを取り巻く状況がよくなった事も多々あるのは事実だが、他方、2000年代後半以降に増えていくヘイトスピーチの数々を見ていると、やはりあの頃から本当にどれだけ変わったかと疑いたくなるような現実が目の前にある。そんな日本社会のどこかで、今もあの時の私と彼女のように、ひとりだけで傷つき苦しんでいる子どもがいたる所にいるような気がして、心が苦しくなる。

ヘイトスピーチに思う事

果たしてヘイトスピーチは特殊な一部の人による偏った言動の結果なのだろうか。

私は違う気がしている。自分が在日コリアンとして生まれて、歴史や色々な事を知っていく中で気づいたのは、在日コリアンのみならず社会の中の被抑圧者や苦しい立場に置かれている人々の事をやはり圧倒的に、私たちは知らない・知らされていないという事、あるいは「作られる偏見」があるという事である。そして、私は在日コリアンという当事者性から一歩足をずらすと、圧倒的に誰かにとっての「他者」でもあるという事だ。

人に言える事ではないが、今まで自分の中ではっきりとこれは偏見だったなとか、それにつながる誤った認識をもってしまっていたなと思う問題・テーマが私の中にいくつもあった(し今もあるのだろうと思う)。

そしてそういったアンテナをはるようになってから分かったのは、「自分が差別する側の論理やまなざしに、いとも簡単に、そして知らないうちに自分がからめとられていたり、又そこに足を踏み入れそうになっている自分がいる」という事だ。

私はそんな自分とその構図を怖く思っている。

でもだからこそ、そこに対していかに「自覚的」になれるかという事が、それを食い止めるために必要で大切な事ではないだろうか。

ヘイトスピーチは、特殊な一部の人による偏った暴力的な言動の結果だけでは決してなく、今述べた「自分が差別する側の論理やまなざしに、いとも簡単にそして知らないうちに自分がからめとられるているかもしれない事」への「恐れの欠如」と、「自覚のなさ」がその要因にあるのではないか。

そのような悪意のない、無数の「無自覚」の集積や膨張の末によってこそ、ヘイトスピーチは次々と表出しているのではないだろうか。

その時、マスメディアがもつ影響力は当然大きく、時に自覚的な無自覚さを装い、暴挙に走るそれを私たちは決して見過ごしてはならない。

先ほど述べたような「自分の立ち位置」にいかに自らが「自覚的」であれるかという問いは本当に難しいテーマだ。

ヘイトスピーチにつながる多くの「無自覚」さは、取返しのつかない暴力的なものに一気に転じる危険性と、でもその一方で、それは変更不可能なものでは決してなく、誰かが違うと伝える声や歴史や事実を知る事によって変更可能なものでもあると思う、又そう信じたい。なぜなら自分自身これまで伝えようとする誰かに都度、大切な事に気づかせてもらう事がとても多かったからー。でも、その振り幅の大きさに再び私は「恐れ」を抱きながら、何とか後者の方へとそれらを転換させたいと願う。

その時、やはり当事者の声に耳を傾けるということが、そこへのよすがになる事は間違いないだろう。

不完全な自分のままで問題と向き合う

私も含め完璧な人間などいないし、何の偏見ももっていない人を探す事の方が難しいと思う。また私は自分の生活で精一杯でいつも問題に向き合える自分ではない。でもそんな「不完全な自分」のままでもいいから、やはり、大切な事に戻っていく、戻っていこうとするそんな自分でありたいし、違うと思う事には声を挙げたい、自分に間違いがあれば素直に認められるそんな自分でいたい。揺らぎや矛盾の中で日常をいったりきたりしているそんな自分も大切にしながら、問題と向き合いたいなと最近よく思う。

さいごに -届くことのない無数の問い-

私が小学校の時に出会った中国人のSちゃんは、5歳の時に日本にきた。

彼女は、どのような背景で家族と日本に来たのか?お父さんの仕事で来たのか?それとも、もしかしたら彼女は「中国残留孤児」の子孫だったのかー?

彼女にとってのルーツとは一体何だったのかー?

ルーツの背景が見えない中での想像だが、彼女にはやっぱり私と同じように民族名であるもう1つの「名前」があったのではないかと思う。もしそうだとしたら、5歳の時日本に来て、見えなくなってしまった中国の「彼女の名前」は一体どこにいってしまったのか。

在日として自分と向き合った時に初めて浮かび上がる、Sちゃんという女の子への無数のそれらの問い。でも今となっては知る由もない。

そして、彼女も私のルーツである韓国の名前を知る事は、もう決してない。

彼女と私の悲しい話をやり直すことはもう出来ないけれど、過去を踏まえ未来に目を向けて、ルーツや民族マイノリティの子どもの教育を考える時、彼女と私の話が、誰かにとって何か感じたり考えられるきっかけのひとつになれればいいなとそう思う。

「自分のことを自分です」と当たり前に言えるような、子どもも大人も、誰もが自己のルーツを否定する事なく生きられる社会の実現を、私たちは決して諦めてはならない。