お姫様は私じゃない

ぼんやりとした頭で部屋の時計を見やる。11時過ぎ。いい加減起きて宿を出て行かなければ追加料金を取られかねない。私はのそのそと洗面台へ向かい、顔を洗った。鏡に映る自分を見る。紫の髪、無愛想な顔、そしてさる理由から欠けた右角を覆う治療用の義角。これにももう慣れたけど、やはり色々面倒だ。次の通院はいつだったか…記憶を掘り起こしながら寝間着から旅装束に着替え、枕元の香炉を片付けた。

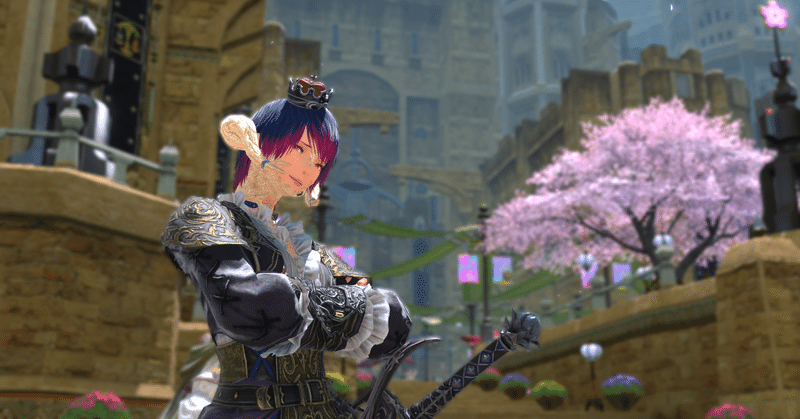

宿屋「砂時計亭」を後にして表通りに出てみれば、そこは桃の花だらけの光景が広がっていた。たくさんのララフェル族がポーズを取っている飾り棚、歌姫達が歌い踊る特設ステージ、あちこちに建てられた傘や桃の木、その中を行き交う煌びやかな女子たちの喧騒。エオルゼアの祝祭のひとつ、プリンセスデーだ。そうか、今日からだったか。

祝祭となるとエオルゼア三国はいずれも競うように街頭を飾り付けるが、ここウルダハはプリンセスデー発祥の地だ。三国でも特に盛大な催しになる。数年前、初めてそれを観た時は驚いたものだ。私の故郷であるひんがしの国にも桃の節句という似たような風習はあるが、ここまで街中飾り付けて祝うような勢いは無い。実家のお雛様、まだ残ってるだろうか。ふとそんなことが頭をよぎった。

次に思い出されるのは昨晩討ち取った妖異の事。いつもの如く派手に血を浴びた。身体はしっかり清めたが、狩人たる私はいつだって血塗れだ。そんな自分がプリンセスデーで盛り上がる街にいることに、どうにも居心地の悪さを感じてしまう。私は人の流れに逆らい、表通りから遠ざかる。こういうのはもっとキラキラした娘がお似合いだ。…そう、たとえば私の雇い主の、未だに静養を強いられて家に篭っている、星を救った英雄とか。

…彼女の傷が癒えて自由に出歩けるようになるまで、プリンセスデーは開催されているだろうか。私は踵を返して会場へ戻る。リテイナーベンチャーの掘り出し物として、何かお土産でも買っていこう。それで少しはあの娘の気晴らしになればいいのだけれど。そうして土産物屋でマジックプリズムを物色していた私に、空色のドレスを着た女が声をかけてきた。

「うん、アナタ……なかなか良いわね!アタシと一緒に、ファッションコンテストの頂点を目指さない?」

「……声をかける相手、間違ってない?」

◆◆◆

「…それで結局、優勝しちゃったんです」

「まぁ!すごいじゃないですか!」

私の話に英雄—ソフィアは目を輝かせ、ぱちぱちと拍手している。色々持ち寄ったお土産より、私の話がいちばんだと言わんばかりだ。

「デザイナーの…マラベルのセンスがよかっただけですよ」

「なに言ってるんですか。着こなせたイズミさんあってのことですよ!」

「…そうかなぁ」

私は適当にリサーチしただけなんだけど、ソフィアは自分のことのように誇らしげにしている。

「もちろんです!と言いますか、どんなコーデだったんです?」

やはりその話になる。コンテストでマラベルが用意したコーディネートは二つあった。プリンセスデーの逸話に則った「姫」と「執事王」だ。お姫様の格好なんてやってられないが、誰かに仕え支える執事王ならまだマシだと思えた。

「…執事王風の、なんかそんなスーツでした」

「かっこいい!イズミさんに絶対似合うやつじゃないですか!」

「かっ…」

思わず言葉に詰まってしまった。誰に仕えようとして着たと思ってるんだこの娘は。

「…私のことはいいじゃないですか」

視線が泳ぐのを誤魔化しながら、私は鞄から更なるお土産を取り出した。

「ほら、これが最後のお土産です」

「あっ!かわいいっ!」

手のひらに乗りそうな小さなクラウン、それがファッションコンテストの優勝商品だ。おそらく彫金師ギルド謹製の値打ちものだろう。お姫様に憧れる女の子が欲しがりそうな、可愛らしいデザインだ。

「いいんですか?イズミさんが勝ち取ったものなのに」

「私より貴女の方が似合いますよ。ほら、こうやって」

遠慮がちなソフィアの頭にクラウンを乗せ、髪留めで固定してやる。枝毛ひとつない綺麗な髪が私の指に触れた。

「むむ…どうですか?」

ソフィアは首を回らせて私に感想を求める。三つ編みカチューシャを乗せたボブヘアがふわりと揺れ、斜めに乗せたクラウンが煌めいていた。ため息が出そうになる程似合っている。やっぱりこういうアイテムは彼女のようなキラキラした娘がつけてこそだ。彼女のそんな姿を見れたことに、ちょっと優越感を覚えたりした。

「いいですね。想い人より先に見れて光栄です」

彼女に手鏡を向けながら思わずそんな事を言ってしまう。ソフィアはハッとしたあと、「もー!」と抗議してきた。こうして他愛もない話をかわしていると、本当にただの街娘にしか思えない。しばらく鏡を見ていたソフィアだったが、やがてクラウンを外し、私へ差し出してきた。

「…なんですか」

「イズミさんも!」

この娘は!もう!

「…似合いませんよ私なんか」

「そんな事ないですって!」

何を根拠にそんなことを言ってるんだこの娘は!

「…いやですっ!」

「え〜」

その落ち込んだ声色とは裏腹に、ソフィアの顔は悪巧みを考えている顔だ。明らかに「もう少し押せばいけそうだな」とか考えている。自分の顎に指をあてて思案していた彼女は、何か思いついた顔になった後、わざとらしく咳払いをした。嫌な予感がする。

「執事王!貴様〜、姫の言うことが聞けんのか〜?」

わざとらしい、あまりにもわざとらしい言い回しで攻めてきた。この瞬間ほど三百年前のソーン王朝を呪ったことはない。嗚呼バルドリック王よ、なぜそんな滑稽な逸話を遺されたのですか。私は彼女から必死に視線を外し、無言を貫く。だが彼女はジリジリと私の視線の先に回り込み、ちらりちらりと視線を送ってきた。だめだ、もうこうなったら千日手になる。

「…もう!」

私は彼女の手に乗っていたクラウンをひったくり、自分の頭にちょこんと乗せた。

「ど、どうですか」

ぎこちなく尋ねる私を見て、彼女はにこにこと笑いながら自分の口角を指で押す仕草をした。

「イズミさん、笑顔笑顔」

青い瞳に見つめられ、私の胸中に言い知れぬ熱と焦りが湧き上がる。なんでこんなに狼狽しているんだ。私はともかく言われた通り、口角を上げてみる。

「うん、素敵ですよイズミさん」

向けられた手鏡に映る私は強ばった笑みを浮かべていた。全く、どこが素敵なんだ。全く、この娘は、いつも。

「……はい!終わりです!これ、報告書!」

「は〜い」

◆◆◆

「ソフィアさん、具合はどうなんですか」

一息ついた私は、淹れ直した紅茶を飲む彼女に尋ねた。

「だいぶ良いですよ。来月には、もう出歩いていいって」

力強く答えた彼女は紅茶をテーブルに置き、むん、と気合を入れた。部屋の奥に目をやれば、彼女が北洋に旅立つ時に来ていた純白のディフェンダーコートが吊るされている。旅立つ準備は万全、ということだ。

「それは何より」

「新たなる冒険、ですよ。ふふ」

彼女の次の冒険はどこへ向かうのだろう。私にはまるで検討もつかない。先に見つけてやるとか言っておいてこの体たらくだ。このふわふわした少女にはしばらく勝てそうにない。それでも、いつかは。

他愛もない雑談と、次の仕事の打ち合わせはその後も続いた。冬の寒さはすっかり去り、春が訪れようとしていた。冒険の幕開けは、近い。

【了】

プリンセスデー2022の時期はイズミさんに幻想していたわけですが、二次創作で「ソフィアさんは静養している」という設定にしていたので、このような展開を想像しながらクエストを進めていました。今日もまたソフィアさんは無自覚にイズミさんを翻弄し、イズミさんは秘めた想いのやり場に困ったりしているわけです。それはそれとしてファインモーション殿下チョー可愛いよね。はい。あとひんがしの国に桃の節句があるというのは私の捏造設定です。たぶんあるんじゃない?どう?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?