英雄の帰省

「それじゃ、お父様、お母様、行ってきます」

「おう、気を付けてな」

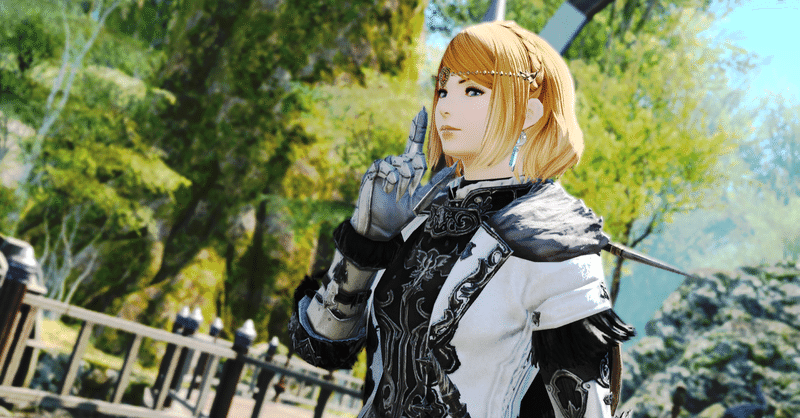

黒衣森に程近い東ザナラーンの片田舎、更にその奥まった森の中に、英雄ソフィアの生家がある。朝日が差し込む戸外で、両親はソフィアとその友人を見送っていた。

カルテノー平原の戦いの後、シャーレアンへの旅立ちを前に、ソフィアは親友リリアを伴って久方ぶりの帰省をしていた。その安らぎの時間も終わりが近づいている。

「無理はだめよ、ソフィア」

「だいじょーぶ。今度は私も一緒ですから」

胸を張って応えるリリア。その背の輝く斧は、彼女もまた筆舌し尽くし難い冒険を潜り抜けてきた証だ。ソフィアとリリアは目を合わせて微笑み、頷く。次は異世界の旅ではないのだから。

「まぁなんだ、ソフィアは昨日話した通り、放っておけばすぐ転んで泥だらけになる子なので…」

「お父様!もうその話はいいでしょう!」

「あはは!これでその話は5回目!」

「リリアちゃん!数えなくていいんです!」

「ラーシュ、あなた一言多いんですよ」

「ははは、まぁともかく、英雄だなんだといっても、無茶をする娘だ」

ソフィアの父親—ラーシュはにこやかに、しかし真摯な声で続ける。

「シャーレアンでもきっと色々やらかすだろう。まぁそこは、暖かく見守ってやってくれ」

「…そんな事しませんよ!子供じゃないんですから!」

「いや〜、ソフィちゃんたまに凄いことするからね〜」

「もー!早く行きますよ!」

ぷりぷりと頬を膨らませて踵を返すソフィアに、母親—ウルが声をかける。

「ソフィア!」

「はい!お母様!」

「いつも言ってますけど…」

ウルは去りゆく娘をしっかりと見つめ、続ける

「…辛くなったら、いつでも帰ってきて良いんですからね」

「…はい!」

その言葉だけで、ソフィアはいくらでも戦えると、そう思うことが出来た。ここにも自分を待ってくれている人がいる。帰る場所があると、感じられた。

「…リリアちゃんも、ね」

「…あっ、はい!ありがとう…ございます」

急に話を振られてリリアは少し慌てた。しかし彼女もまた、新たな冒険の不安をかき消す暖かさを得ることが出来た。2人にとって、それが何よりの旅の準備であった。

2人が改めて来た道を引き返そうとしたその時、家を取り囲む森の中から、人影が現れた。

「あれ…?マスター、居たんですか」

刀を帯びた紫髪のアウラ族、ソフィアのリテイナーがひとり、イズミだ。

「イズミさん?どうしてここに?」

「いや…今日は私が警備の当番なので」

よく見るとイズミの装束は所々血に濡れていた。

「…近くにはぐれテロフォロイが居ましたよ。また報告しておきます」

「ありがとう。いつもご苦労様です」

「イズミさん、あの、その腰にあるのは…」

リリアが恐る恐る尋ねる。イズミの腰には黄色い何かがあった。

「あぁ…これですか」

イズミは腰にぶら下げていたものを掲げる。数ヶ月のエッグハントで配られたチキンヘッド、その首であった。黄色く染め上げられたその滑稽な頭部のあちこちに、生々しい血が飛び散っている。

「嗚呼!」

「ウィンコさん!」

「…知り合いですか?」

狼狽するソフィアとリリアを尻目に、イズミは逆の手でチキンヘッドを握る。へにゃりと潰れたその頭に中身はなかった。かぶりものだ。

「…脅かさないでくださいよ」

「森のトラップにこれだけ引っかかってましたよ。他には何もなかったので、死んでないと思いますが」

「おいイズミちゃん!俺のトラップを舐めてもらっちゃ困るな!命を取るギリギリのところで手加減してる配置だぜ!」

ラーシュが大声で主張する。彼は冒険者時代から罠の扱いに長けていたのだ。

「だそうです。お知り合いなら、渡しておきますよ」

イズミは血濡れのチキンヘッドをソフィアに手渡した。ソフィアは大きなため息を吐いた。罠が作動すれば近隣の不滅隊に通報が行くはずなので、ウィンコはおそらく留置所にいるだろう。気が進まないが身請けに行かなければ。いい機会なので余罪も含めてこってりと絞ることにしよう。

改めて家を離れ、林道へ足を向けたその時、道が無いことに気がついた。そうだ、帰る時は帰る時で、いつもの儀式がある。

「リリアちゃん、そこの長いツルを引っ張っててくれませんか?」

「え?アレまたやるの?」

そうですよ、と答えながら、ソフィアは何かぶつぶつと計算していた。リリアは言われた通り、木から伸びた長いツルを引っ張る。

ソフィアはその場から不思議な歩法で歩いたのち、バヌバヌ族のような妙な踊りを踊った。更にそのまま石を3つ、森の中に投げ込んだ。

《正解!てってーてーてー》

森の中からウルの声と思しき音声が響き、茂みの中に林道が出現した。冒険者時代、幻惑魔法の使い手として名を馳せていたウルお手製のミラージュプリズムセキュリティである。

「お母さんさ、これ楽しんでない?」

「昔からこうなんですよねぇ」

改めて振り返ると、両親はまだ家の前でこちらを見守っていた。手を振ると、元気良く振り返してくる。かつてソフィアがナナモ皇女暗殺事件の容疑者とされた時、この家にも捜査という名の魔の手が迫ったことがある。しかし誰ひとり家に近づくことが出来ないまま時は過ぎ、やがて疑いは晴れたのであった。

そんな屈強な両親を擁する実家を後に、3人は林道を歩いた。

「なんというか、すごい実家だよね」

「わたしも上京してから、普通の家ではないと知りましたね…」

「とはいえ、最近は物騒ですからね。きちんと警備しますよ」

「ありがとう、イズミさん」

「なので、こちらの事は気にせずお二人は新たな冒険に出掛けてください」

「イズミさんも来れば良いのに」

「シャーレアンは渡航制限されているでしょう」

「そのうちそれも無くなると思うんだよね」

「…そのうち、ですか。世界が終わるかもしれないというのに」

「終わりませんよ」

何気ない言葉だったが、そこには「そうなって当然だ」という強い意志があった。

「大丈夫です。だから、未来の話、してもいいんです」

「…そうですか。それじゃあ」

イズミは遠くの空を見つめる。

「その時は、掘り甲斐のある遺跡を紹介してください」

「えぇ、お任せを!」

林道が開け、麓の集落が見えてきた。未来の前に、まずはウィンコを迎えに行かねば。やや暗澹な気持ちが差し込んだが、それでも3人はザナラーンの太陽の元、他愛もない会話をかわしながら坂を下っていった。

【了】

ソフィアさんは故郷を焼かれてない英雄なので、実家は普通に存在します。逆恨みしたテロリストに真っ先に殺されそうな実家がきちんと存続している理由、それはもう単純にカラテがやばいという事に他ならないのであります。百合に挟まりたがる存在も当然ひどい末路を辿ります。

◆ソフィアさんの両親について

父親:ラーシュ・フリクセル

元冒険者。剣術士。罠師。熱血主人公系おじさん。

母親:ウルリカ・フリクセル

元冒険者。幻術士。専門は幻惑魔法。お嬢様育ち。

かつて2人を含むパーティーであちこち冒険に出ていたが、ソフィアを身籠った事で引退した。だいたい40〜50代。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?