反日と恨日(後編)~カイン・コンプレックスの国

カイン・コンプレックスとはなにか

私は、韓国の反日が決して解消させることがないのは、それが単なる反・日ではなく恨・日だからだと思うのです。日本に対する恨の感情――それは、韓国が日本を身内として意識している証拠ともいえます。韓国にとって日本は、時に不埒な弟であり、時に不貞な妻であり、時に妻(竹島)を狙っている隣家の男なのです。常に手の届く身内の存在でなくてはなりません。

韓国人独特の世界観に小中華思想があります。それによれば、中国を文化的父とし、自分(韓国)を兄、日本を弟に見立てます。日本の文化はすべて兄である韓国(朝鮮)から伝わったというのが、彼らの民族的自尊心の根本となる神話です。したがって、その「弟」たる日本に35年支配を受けるという事実は彼らにとってこの上もない恥辱であったということは、とりあえず論理的には理解できます。光復後は光復後で、日本は自分たちの常にはるか前を歩いている。国際的信用度もまるで違う。韓国にしてみればこの弟は実に癪の種なのです。

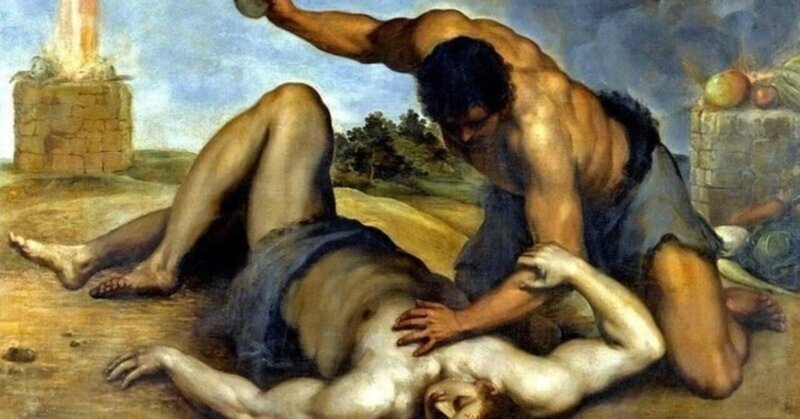

韓国のこの心理状態を、旧約聖書創世記、アベルとカインの物語から取って「カイン・コンプレックス」と呼ぶことにします。

カイン(兄)とアベル(弟)は、楽園を追われたアダムとイヴがもうけた二人の子です。雄々しく成長したカインとアベルですが、ある日、二人は神に貢物をすることになりました。しかし、神はアベルの貢物には目を留めたのですが、カインの貢物には一瞥もくれようとしませんでした。嫉妬にかられたカインはその後、アベルを野原に連れ出し、これを撲殺してしまうのです。聖書ではこれを人類最初の殺人としています。

韓国が国策として、世界規模レベルで行っているジャパン・ディスカウント運動(日本の国際的評価を下げる運動)とはまさしく、韓国という名のカインの弟殺しに他ならないのです。日本を「下げ」なくては自分たちの国際社会(神)の評価が「上がる」こともありえないと考えるところが、とどのつまり彼らの世界観の限界を物語っていますが、それはとにかく、彼らが日本を身内と見ていることを意味しています。

「鏡よ鏡」症候群

韓国のマスメディアに「日本」(イルボン)という語が登場しない日はありません。「日本」で明け「日本」で暮れるのが韓国マスコミの特徴です。かつて、アメリカがくしゃみすれば日本が風邪を引くといわれたほど、アメリカと一蓮托生の関係にあったとされる日本でさえ、TVのニュースや報道番組で朝から晩まで「アメリカ」が登場するわけではありませんでした。いいかえれば、韓国は日本が気になって気になって仕方がないのです。

その姿は白雪姫の継母にも喩えられます。

「鏡よ鏡、東アジアで一番の先進国はどこ?」

「鏡よ鏡、東アジアで一番世界に貢献している国はどこ?」

「鏡よ鏡、東アジアで一番ノーベル受賞者を出している国はどこ?」

「鏡よ鏡、東アジアで一番の技術大国はどこ?」

鏡よ鏡………常に鏡に向かってそう一人ごちしているのが韓国です。これに対して鏡の答えは非情ともいえるものです。

「それは日本でございます」。

おとぎ話の方では、白雪姫さえいなければ、私こそが世界一の美女だとばかりに、継母は魔女の本性を露にして白雪姫殺害に動きます。世界中に告げ口という毒りんごを売り歩く魔女の姿が目に浮かぶようです。

このように、常に日本を意識して、日本を基準にして、日本と比べて、一喜一憂する韓国人の精神病理を「鏡よ鏡」症候群と名づけました。

花咲じじいの技術支援

カインのアベルに対する、継母が白雪姫に向ける、嫉妬と憎悪、そして殺意は、相手が身近な存在だからこそ生々しく伝わってきます。前者が実の兄弟、後者はなさぬ仲の母娘の関係です。これが、カインにとってアベルが、継母にとって白雪姫が、まったく赤の他人であったとしたら、嫉妬はもっと違った形で処理されたのではないでしょうか。少なくとも殺意にまではいたらなかったと思います。時に、嫉妬とは親近感の別名でもあるのです。

兄弟、母娘ほど、近しくはありませんが、隣人という関係があります。日本の昔話では、しばしば、正直で心根のよい主人公Aと、その隣人で、Aの成果を横取りして楽をしたいBという二人の「おじいさん」の迎える結末の対比が描かれます。もっとも有名なお話が『花咲かじじい』です。

ある日、おじいさんAが裏の畑で野良仕事をしていたら、飼い犬のポチがここ掘れワンワンと。掘ったら大判小判がザックザックと。これを見ていた隣のおじいさんBがおじいさんAにポチを貸してほしいと行ってきた。Aは気前よく貸してあげた。Bは、しめしめと。ポチさえ手に入れば、うちの畑からも大判小判がザクザクだ、と。

面白いのは、おじいさんBが、ポチさえ手元におけば、畑からお宝が出てくると信じていることです。ポチは単に畑の中にある異物(農作物以外)を感知する能力に秀でていたに過ぎないのかもしれません。Aの畑で感知した異物がお宝でBの畑で感知した異物がご承知の通りゴミだったわけです。Bの畑からゴミが出たのはポチのせいではありません。

しかし、Bは腹いせに何の罪もないポチを殺し、ポチの最愛の飼い主のAにその死骸を送りつけたのですから酷い話です。現刑法でもBのした行為は刑事罰の対象となります。

おじいさんAはそんなおじいさんBに対して恨み言さえ言わず、ひたすらポチの死だけを悲しみます。おじいさんAが立てたささやかなポチの墓から不思議な木の芽が出て、やがてそれが大木となって、Aがその木で小判の出てくる臼を作り、それを羨んだBが今度はその臼を借りに来ます…あとの顛末はご承知のとおりです。この寓話も日韓関係にとってどこか象徴的といえます。

日本は乞われるままにポチ(技術)を与えてきました。それに対する返礼は逆恨みばかりでした。こういうおつき合いもそろそろ考え直すときがきているようです。

韓国から日本と離れることはない

韓国の恨日が、パルスチナの反イスラエル、パキスタンの反インドの感情とまったく質を異にしている点がおわかりになっていただいたかと思います。韓国は日本を身内だと思っているのです。身内だから生まれる怨嗟=恨なのです。

一方で、日本の方は、さすがに韓国を、兄弟や母娘とは思っていないでしょうが、ちょっと厚かましい、よくいえば、何かと押しの強い隣人ぐらいの身内感覚で付き合ってきたのは確かです。まあ、お隣さんだし、昔迷惑かけたらしいし、ということで多少の無理には目をつぶる感じでずるずるべったりとした付き合いをしてきました。いわば、しがらみ、腐れ縁というやつです。

結局のところ、今後日韓関係にどのようなことが起ころうと韓国の方から日本をつけ放すことはありえないと思います。経済、安保の問題を抜きにしても、です。あるいは朴政権がいかに中国と接近しようとも、日本と完全な「他人」にはなろうとはしないはず、とこれは断言します。

韓国は底の根の部分では日本が好きなのです。「好き」といっても韓国流の、特殊な「好き」なのですが。なによりも、日本のように自分たちの声を聞いてくれる国は他に地球上に他に存在しません。韓国にとって日本は好きなとき、好きなぶん「恨」をぶつけられる実に都合のいい相手だからです。

呉善花氏は「恨」を「達成したいこと、達成すべきことができない自分の内部に生まれる、ある種の『くやしさ』に発している」と説明しています。その意味でいえば、日本は韓国にとって永遠の「恨」の対象です。なぜなら、決して「達成できない」位置に未来永劫、日本があるからです。この差は50年100年単位では到底縮まらない、一連のセウォル号事件の顛末を見てその思いを新たにしたものです。

不良債権化した「恨」

1910年、大日本帝国が大韓帝国を正式に併合、以後35年間、日本の朝鮮総督府が朝鮮を統治しました。これはまぎれもない歴史の事実です。ある民族が他民族によって支配される、その無念は理解できるつもりですし、併合時代の一部内地人の半島人に対する態度に問題がなかったともいえません。その点でいえば、「恨」もごもっともです。しかし、身に覚えのない「恨」まではお引き受けするわけにはいきません。

韓国の教科書には、総督府の行った土地調査を「日本人が小高い丘に登ってあたりを見回し、そこからそこと土地を指さして手当たり次第良田を奪った」と記されています。まったくのデタラメで、総督府による土地調査により新たに公有地に指定されたのは全耕作可能地の3パーセントに過ぎません。むしろ、農民170万人の土地所有が認められ、土地台帳も整い、朝鮮史上、これほど多くの自作農が誕生したことはむしろ大いに特筆されるべきだと思います。

では、「土地を指さして手当たり次第良田を奪」われた良民の「恨」までもがデタラメの作り話といえば、これも嘘になります。1874年、フランス人宣教師のシャルル・ダレの著書『朝鮮事情』に、李朝末期のこれとそっくり同じ土地収奪方法が記されているのです。ただし、ここに記される収奪犯は「日本人」ではなく、当時の実質的支配階級である「両班」なのでした。

《両班は世界中でもっとも強力にして傲慢な階級である。彼らが強奪に近い形で農民から田畑や家を買うときは、ほとんどの場合、支払いなしですませてしまう。しかも、この強盗行為を阻止できる守令(知事)は一人もいない。》(ダレ/金容権訳『朝鮮事情』平凡社東洋文庫)

つまり、(日帝に)「土地を奪われた恨」は実は、両班に向けられるべき「恨」を日本が肩代わりさせられているようなものといえます。西大門刑務所歴史館の中の「日帝時代の独立運動家に対する過酷は拷問」と紹介された蝋人形の展示物の多くの拷問が、日本にはない李氏朝鮮独特の責め具によるものです。いわゆる従軍慰安婦にしても、彼らのいう強制連行その他に、戦後の軍事政権下における洋公主(ヤンコンシュ=米軍向け慰安婦)の記憶が混線しているらしいことが、最近のアメリカ軍用慰安婦関係の訴訟で明らかになってきています。

豊田有恒氏の『韓国へ、怒りと悲しみ』(ネスコ)によると、高麗史の『忠烈王紀』に、以下のような記録があるそうです。

《良家の子女、年十四、五歳なる者を選び、巡軍らをして、人家を捜索せしめ、或いは夜、寝室に突入しあるいは奴婢を縛問(ばくもん)し、子女なき者といえども、驚擾(きょうじょう)せられ、怨泣(おんきゅう)の声、閭巷(ろこう)に遍(あまね)し》

高麗の宗主国だった元(モンゴル)には、選秀女という制度がありました。大汗(ハン=元の皇帝)の後宮に入れる美女を選抜することです。モンゴル軍は他民族を武力制圧すると、まずその部族の王の妻や娘を犯し、後宮に入れるということも得意としていました。王妃が手籠めにされるのを見て、部族の将兵は一切の抵抗心を失うらしいのです。これこそが"寝取られ"の心理インパクトともいえます。また、黄文雄氏によれば、やはり忠烈王の時代、高麗政府は「寡婦処女推考別監」という役所を設け、上流階級の婦女子から処女を選抜し貢女(コニョ)として送っていたといいます。

さて、上の引用部ですが、簡単に説明すると、「モンゴルの官憲が、14、15歳の美少女のいる家をガサ入れし、あるいは夜、寝室になだれ込み、奴婢を締め上げて、娘をかっさらっていく。そのため恨みの泣き声が巷(ちまた)にあふれた」ということです。

どこかで聞いたことがあるようなお話しでしょう。これをちょっとアレンジすれば、「従軍慰安婦の強制連行」話の一丁できあがりです。

この貢女のシステムは李朝にも継承され、明、清と宗主国を替えながら、美女の献上は続きました。

つまり、日本が韓国から突きつけられている「恨」の多くが、本来、李朝の王族や両班、戦後の軍事政権、あるいは元、明、清に向けられるべきものだったということなのです。「諦」という概念のない朝鮮では「恨」は決して消滅することなく代が変わって受け継がれていきます。しかし、その「恨」の対象であるべき、元も清も明も李氏朝鮮も朴軍事政権も今は存在しません。相手はいわば倒産企業です。彼らの「恨」は不良債権になってしまったのです。

通常なら、さすがにこれで諦めがつく、いや、つけなければならないのですが、よくしたもので、債権の相続者であることを主張すれば(恐ろしいことに主張だけでOKなのです)、そのぶんの保障を考えようという奇特な国がすぐ隣に存在したのです。言うまでもなく、それは日本です。ために本来は無関係な請求書もが日本に回ってきているというのが、実情といえます。

「恨」は民族の原動力

韓国にとって、「日帝36年」はオールマイティのジョーカーであり、打ち出の小槌であり、ドラえもんのポケットに他なりません。あらゆる葛藤や劣等感も「日帝36年」という語がそれを埋めてくれるのです。そしてその「恨」は溶けることなく永遠に続きます。つまりエンドレスで韓国人の脳内に、怒り、憎しみのアドレナリンが分泌されるというわけです。今では韓国人にとって日本に対する「恨」が、すべての原動力になっている感すらあります。いわゆる日韓の間にある諸問題は、きれいな形での解決は永遠にないだろうと私は確信しています。なぜなら、韓国がそれを望まないからです。韓国にとって日本と全面和解し、日本に対する「恨」を放棄することは、それ以降の民族の目標を失うことになります。あらゆる生産における原動力の喪失ですから、絶対に日本を赦すことなどありえません。

つまり、これらから導き出された結論は、いくら謝罪しても無駄だということです。むしろ、下手に謝罪してしまうと、頭の下げ方が足りないだの、腰の角度が高いだの、声に誠意がこもってないと、難癖をつけられるだけといっていいでしょう。そういう不毛なことはそろそろ終わりにしませんかというのが、この本の趣旨のひとつなのです。

現在、拉致問題解決に向け、日本政府と北朝鮮はテーブルの上と下で激しい交渉の真っ最中かと思います。いずれ、朝鮮民主主義人民共和国と国交を結ぶ日もあるかもしません。当然ながら、併合時代の補償問題も持ち上がることでしょう。そのとき、日本が少しでも曖昧で弱気な態度を見せたとしたら、金日成、正日親子への北朝鮮人民の「恨」を上乗せして請求してくる可能性は十二分にありなのです。

(初出)『韓国呪術と反日』(青林堂)

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。