クルーゲをみた/ 『Happy Lamento』

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

わたくしはと申しますと、独り元気に勝手に「カール・テオドア・ドライヤー」映画祭を開催しております。

私の大学の図書館(特に別キャンパス)には、国内の大学図書館トップクラスのAV資料の蔵書がありまして、最寄りのキャンパスにせっせとお取り寄せしている日々です。

ドライヤー作品も残すところ、あと7作品。

ただ、内4作品は果たして日本国内で入手できるのか、といったところ。

しかし、私は諦めません。必ずや探し出してみせましょう。

さて、本題に入りましょう。

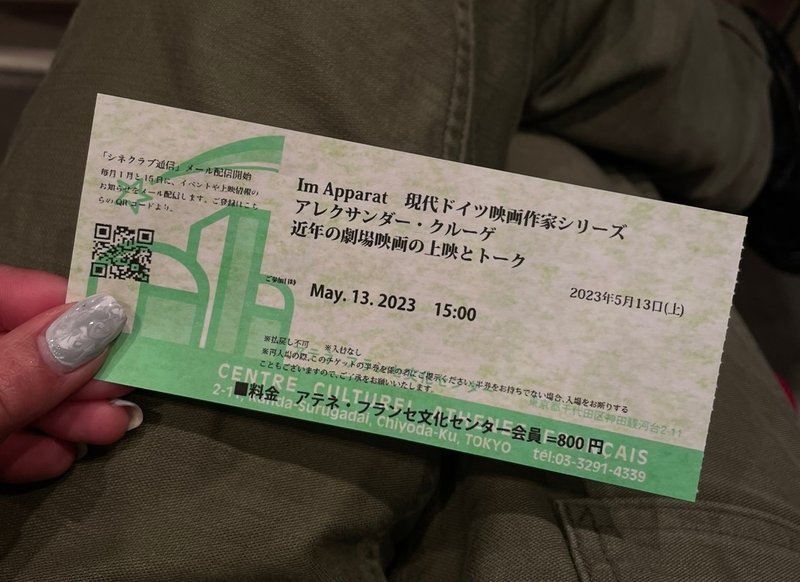

先週末、アテネ・フランセにてニュー・ジャーマン・シネマの重鎮、アレクサンダー・クルーゲの『Happy Lamento』を鑑賞し、その後に行われた、監督本人がミュンヘンからオンラインで登壇したトークショーを拝聴してきました。

今回の記事は、アレクサンダー・クルーゲに会う(スクリーン越しではありますが。)という、何とも貴重な体験をした私の備忘録の様なものです。

クルーゲを見て、クルーゲを聞いて、目まぐるしく驚いた私の脳をここに保存します。

『Happy Lamento』(2018) は、クルーゲとマニラ出身の映画監督、ケヴィン・デ・ラ・クルス(日本語の情報があまり無く、監督の名前も日本語表記はこちらで正しいのかは不明です)監督の共作になっています。

本作は、サーカスの話であり、名曲『Blue Moon』の話であるとのことですが、かなり実験的。

監督のお話を聞いたところでは、監督自身も言語化できないように、映画人の感覚論的創造物の様に思います。

クルーゲの取り入れた映画的効果として、トリプル・エクラン(三重画像)がありました。3台のカメラで撮影した映像を、3面のスクリーンに映写するトリプル・エクランは、ヨーロッパのグリフィス(この呼称が正しいのかどうかまではまだ、学びきれていません。あくまで一般論として。)とも呼ばれた、アベル・ガンスの1927年の作品『ナポレオン』よって導入された手法です。

クルーゲは言いました。

「映画は流れるものでは無い、切れてぶつかり合うものだ。」

映像とはモンタージュの積み重ねによって創造されるものであり、その創造物内に所在する映像のぶつかり合い(=モンタージュ)の間に、観客は想像的創造物を創造します。

噛み砕くと、モンタージュされた映像と映像の間には、何の映像も映っていない映像が存在し、そこに、観客はあるはずのない映像を目撃します。しかし、それというのはあくまで、観客の想像の中で創造されたものなのです。

映画はモノローグではありません。様々なものが対立してリズムが生まれてきます。編集者によってモンタージュされた映像の中に、観客が関与して、また新たな想像的映像が、リズムが生まれます。

アレクサンダー・クルーゲは言います。

事実の反対に主観があり、「事実」とは物質的なもので、「主観」とは感情的なものだと。そして、映画が現実を模写する能力は余計だと。

この、アンチレアリスム的主張は、「万事は全てサーカスだ。私が今夜足を折ったとしてもそれはサーカスだ。」という彼の言葉に全て語られている様に思いました。

「この映画の主人公とは、人間と光である。」

ー アレクサンダー・クルーゲ

いかがだったでしょうか。

最後まで読んで下さった方がいらっしゃいましたら、大学の課題をトリプル・エクランしても完璧にこなせそうなぐらい嬉しいです。

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?