【怒りの葡萄】実った憤怒をどうするのか

スタインベック著『怒りの葡萄』は、読んでいるだけで目と鼻と口に砂埃が入ってくるようで、読むのに難儀しました。

土地と自然の描写が、(いい意味で)うんざりするほど細やかなんです。

小説はピューリッツァー賞を、映画はアカデミー賞を受賞しています。

さて、映画版のおおまかなあらすじです。

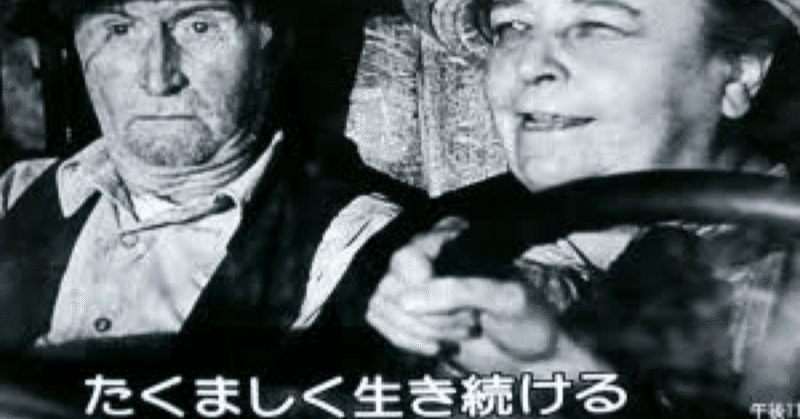

止まない砂嵐と農業用トラクターの普及により、土地を失った貧農・ジョード一家。

たった1枚の作業員募集のチラシを頼りに、総勢13人、ボロ車1台でオクラホマからカリフォルニアを目指す。

そんなお話です。

なんでこんな目に遭うのか。

それは序盤にあった、こんなやりとりに表れていると思います。

ジョード一家のもとに、一帯の土地を買った会社の人間が土地を明け渡せとやってきました。

「70年耕してきた土地だ」

「俺を恨むなよ」

「じゃあ誰が悪い?」

「土地を買ったジョニー土地畜産会社だ」

「じゃあそこの社長を撃ち殺してやる」

「会社に金を貸している銀行が、取り返しに来るだけさ」

「じゃあ銀行を襲ってやる」

「銀行の支店長も、本部に従っているだけさ」

「じゃあ結局、誰が悪いんだ?」

「わからねえ」

わからねえんですよ。

キャッツという大型農業機器は、1台で14世帯分の働きをするそう。

干ばつももちろん、原因たるものです。

遡れば、オクラホマの砂嵐はもともと氷河の堆積物がミズーリ川やミシシッピ川流域に堆積し、平野に泥の大地を作りました。

野生動物たちの生きる大草原となり、それを人間が来て草をむしり、トウモロコシ畑やらにして、やがて乾いた大地になったのです。

誰が悪いのか。どこまで遡ればよいのか。

食いはぐれる当事者たちには「わからねえ」。

どの業界も資本主義化が進めば、楽に稼げて助かる人が大勢いる一方で、新技術にとって代わられる人がいる。

まるで今のロボット技術や生成AI技術の話みたいです。

でも今はちょっと違うかなと思うことがあります。

『怒りの葡萄』という題名は、実った憤怒を(スト・運動などで)爆発させて周りに飛び散らせることが当時は叶わず、憤怒の粒が1粒また1粒と実り葡萄のようであることの表れ、という説が有力です。

現代では、実った憤怒をどうするか、のバリエーションがもう少し豊かな気がします。

集まる、語る、作る、拡散する、増やすことが、今はなんてしやすいことか。

書くこともそのひとつです。

命懸けの旅。

その出発前のシーンが、私は大好きです。

お母さんが思い出の品々をコンロで燃やす。愛おしく、諦めた目をして。

その中で、博覧会土産の犬の置物と、イヤリングだけは燃やさずに、そっとポケットに入れるんです。

彼女にとって特別な物だということがわかります。

長男のトム・ジョードは殺人の前科がありますが、お母さんにとっては家族を守るためならなんでもしてしまう、危うく愛しい特別な良き息子です。

善悪だけで人を語らせない傑作です。

アマプラで観られます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?